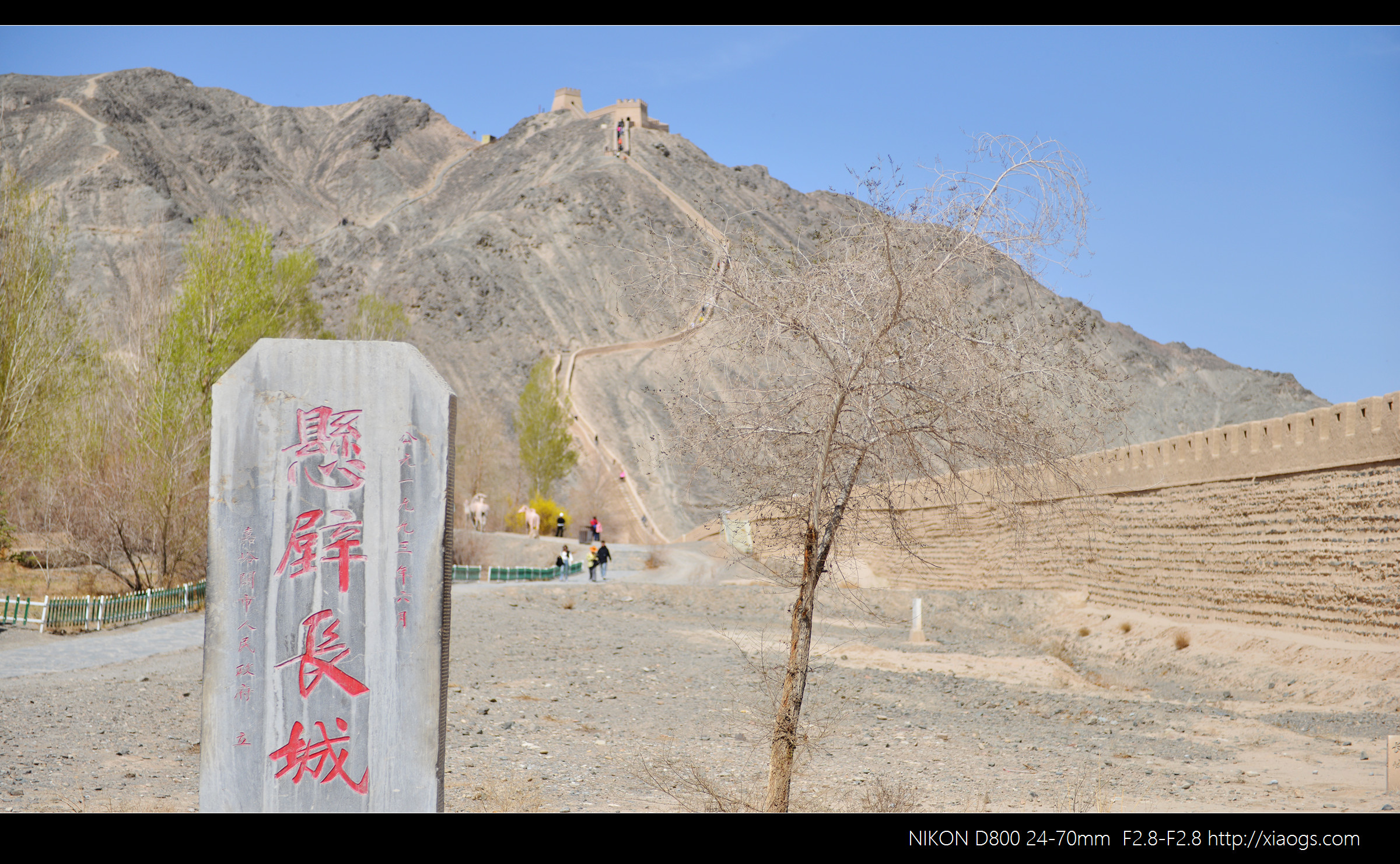

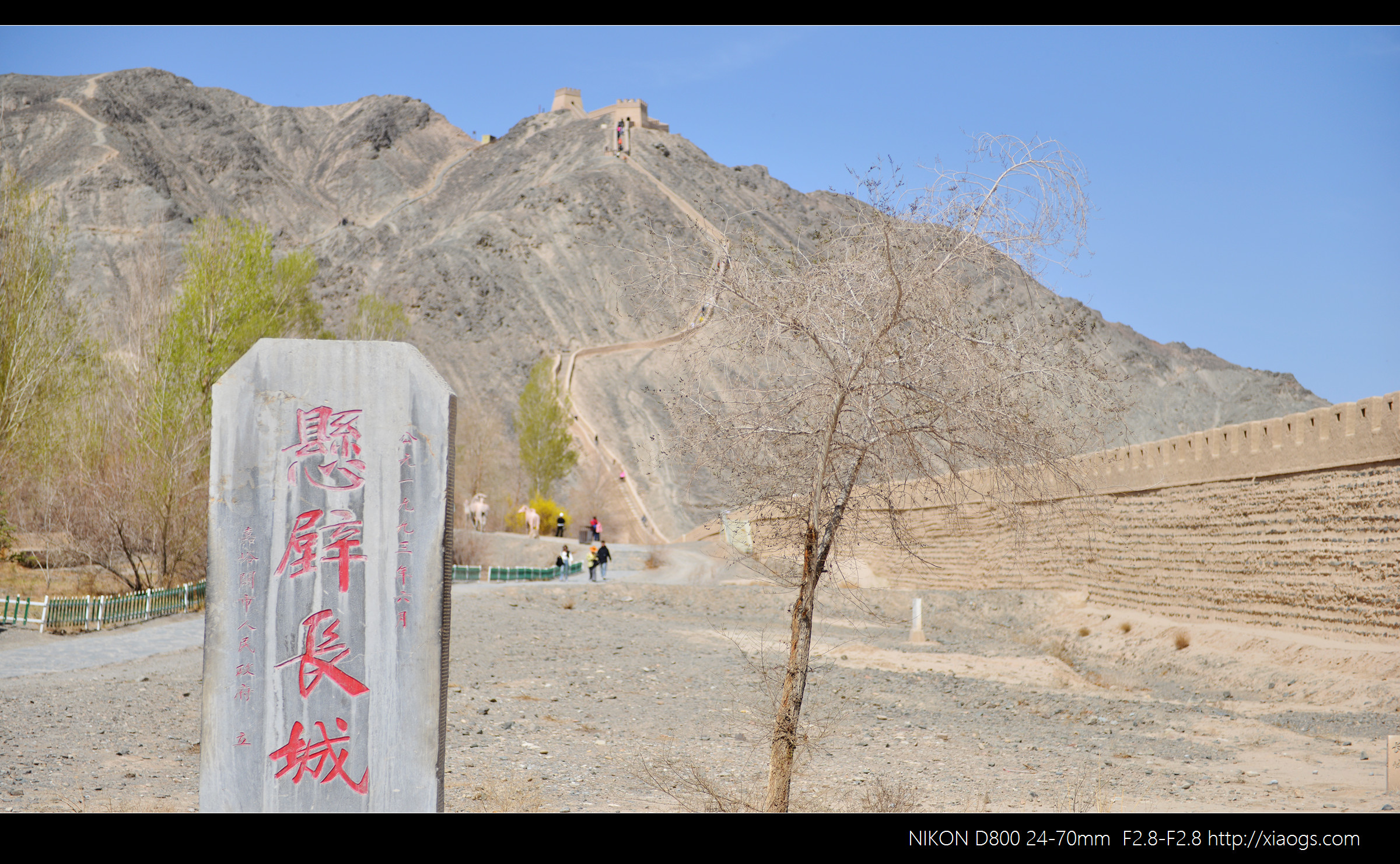

和嘉峪关同为长城遗址的,还有悬壁长城和长城第一墩,距离不远,到嘉峪关送那两个景点的票。

悬壁长城是明长城的最西端,直连嘉峪关关城,它从关城一直向西延伸到黑山北坡,可有效阻止游牧民族的小股突袭。因这段山脊比较陡,看起来像凌空倒挂于黑山的崖壁之上,故得名“悬壁”,不是“悬臂”。

原长城是一层片石、一层夯土逐层而成,后来重新做了修复保护,又重新修建了一段,即如今所见。

它修建于明嘉靖十八年(公元1539年),那一年嘉靖帝朱厚熜南巡拜谒明显陵。以藩王继位的朱厚熜通过大礼议事件,保住了自己亲生父母的身份,并于嘉靖十七年(公元1538年),追生父为睿宗,入太庙,转年到湖北钟祥祭祀。此时的中原为了一个“礼”字争得头破血流,年轻气盛的嘉靖帝逮捕了五品以下全部官员134人,当场廷杖,杖毙16人,四品以上官员86人全部停职待罪。相对比热闹的中原,河西走廊的尽头,政坛和军事都风平浪静,蒙古内部因分裂而削弱,还没形成统一政权,所以只是小股袭扰为主。

蒙古鞑靼部在这一年借着嘉靖帝南巡的机会,率兵袭扰了边境大同,所以南巡结束后,明王朝开始了新一轮的长城加固,便是此时修建了悬壁长城。但是挡住敌人的,向来要靠盛世而非长城。十几年后的嘉靖二十九年(公元1550年),奸臣严嵩当道的朝廷已腐败不堪,导致俺答汗经古北口长城进入北京,围了京师八天八夜,肆意焚掠,满载而归,史称“庚戌之变”,刚好和“土木堡之变”隔了百年。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产

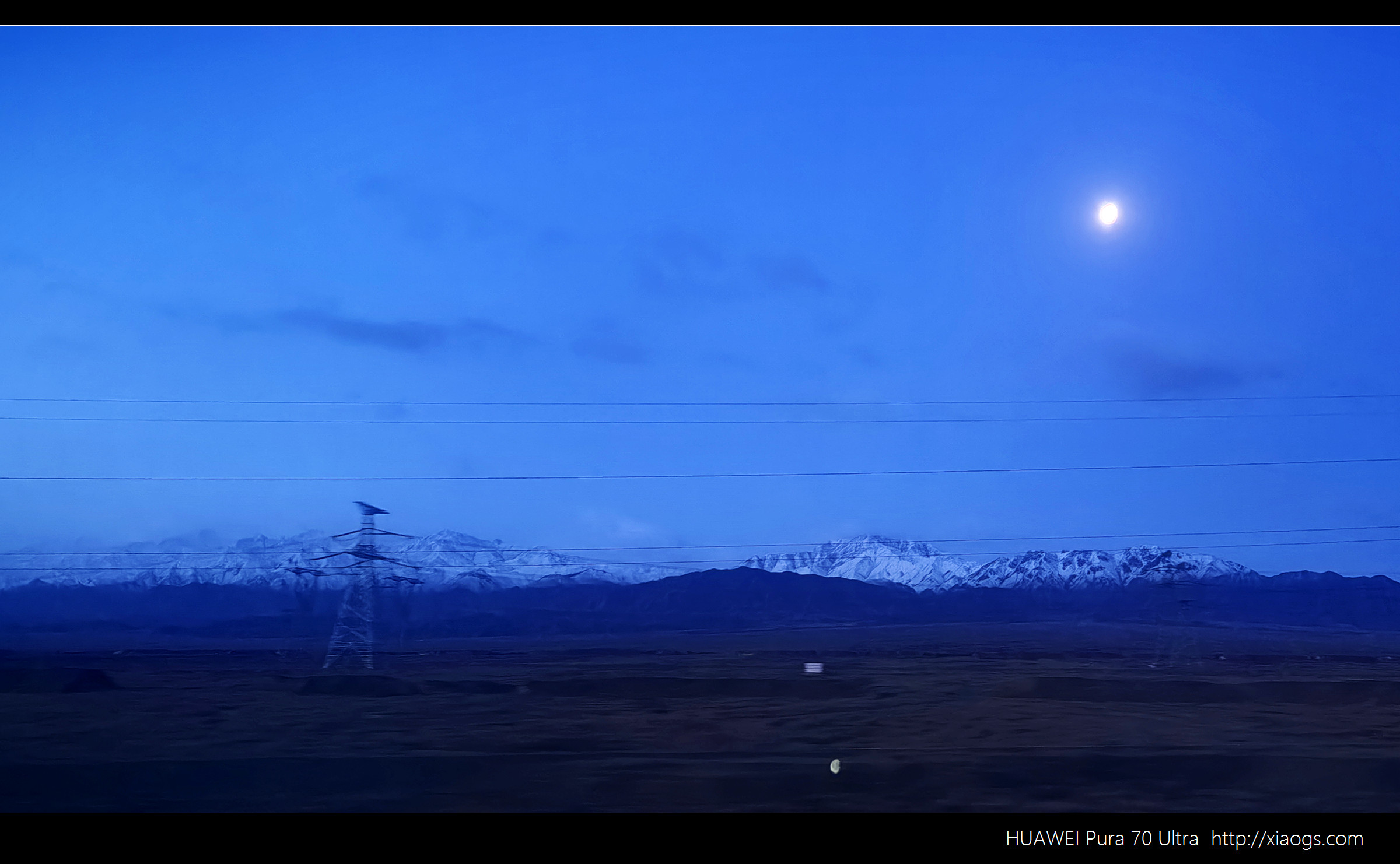

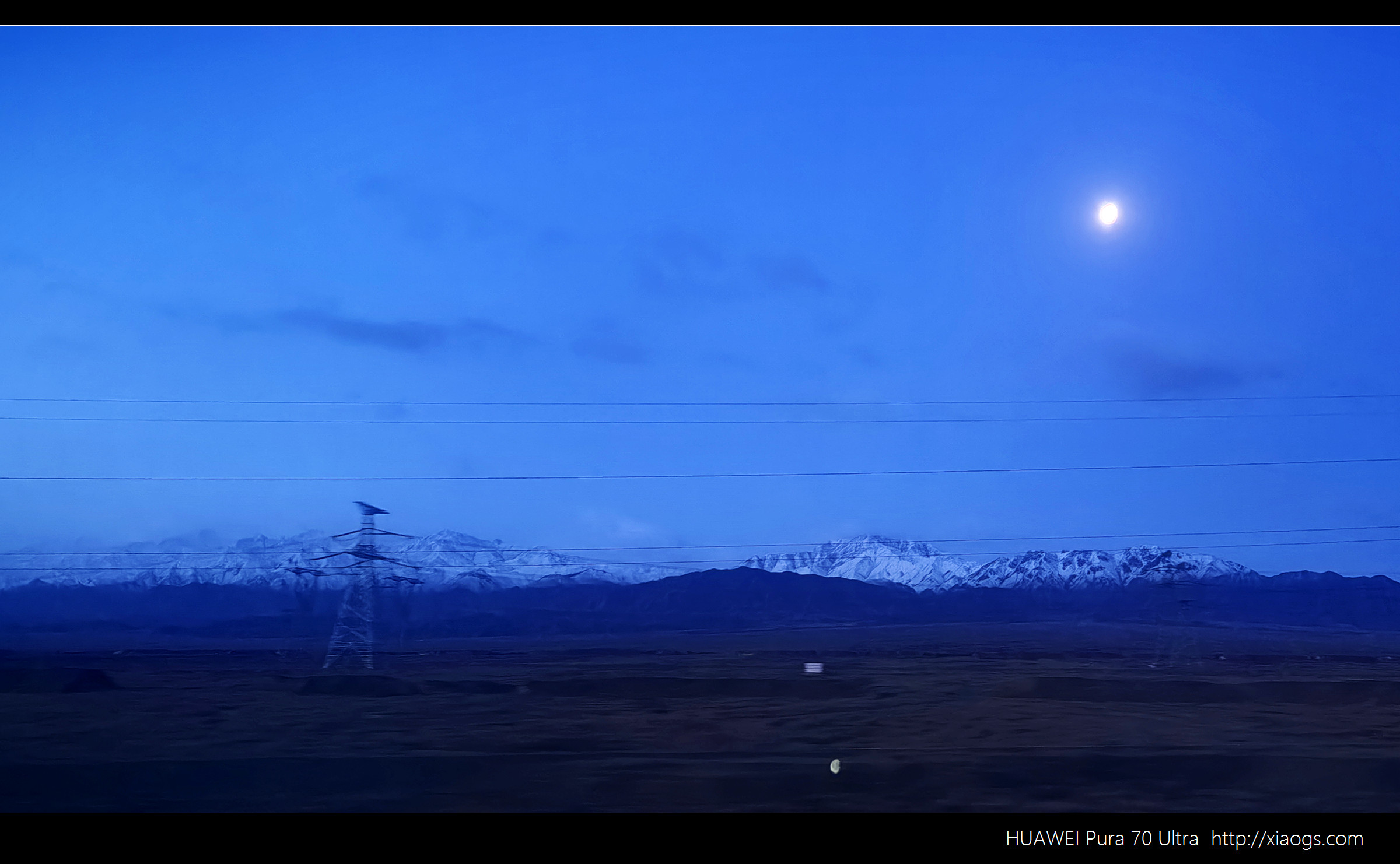

河西走廊,东起乌鞘岭,西至玉门关,在今甘肃境内,涉武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关五个地市。因央视纪录片太深入人心,所以这一路脑中不停响起片头曲旋律。它是中原连通西域的重要通道,各种势力犬牙交错,历史大势是以汉为主,上演着中原农耕文明和西北游牧文明民族冲突与融合的大戏,相爱相杀几千年。

游牧文明首次深刻影响中原历史进程,应是攻入镐京杀周幽王、掳褒姒,灭了西周的“犬戎”,字面就被汉人史书带着贬义。秦建立后,始皇帝“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马”。

秦末,冒顿单于横空出世,汉人史书对他没什么好词,先是弑父戮弟妻群母,然后送马献妻示弱东胡,不过他最终首次统一了北方草原,收复被蒙恬夺取的土地,达成匈奴历史上的鼎盛。不仅重回河套平原牧马,还两次羞辱了风头正旺、不可一世的汉高祖刘邦。一次是在山西大同白登山围了刘邦七日七夜,给了汉朝初期当头一棒和严重的心理创伤,以后只能靠着送自家公主和亲维护和平;另一次是在刘邦去世后,写信羞辱吕后,说你我都是单身,来一起过吧,奇耻大辱被史书记了千年。汉初没实力出这口恶气,哪怕是心狠手辣的吕后,也不得已回信“单于不忘弊邑,赐之以书,弊邑恐惧。退而自图,年老气衰,发齿堕落,行步失度,单于过听,不足以自污。弊邑无罪,宜在见赦。窃有御车二乘,马二驷,以奉常驾”。

出这口恶气的是汉武帝。元狩二年(公元前121),霍去病在河西大胜匈奴,始设四郡,迁民屯田,四郡城高墙深,有粮草、有军马、有长城。匈奴没了牧场,断了补给,无法联系西域、河湟,而汉能直通西域,不仅经济文化迅速发展,还有了统一新疆的基础,甚至中原乱世时,成了避风港口,何其重要的一条走廊。

划出河西走廊这条线,让四郡成为绿洲的,是东西绵延八百公里,孕育出三千条冰川的祁连山。

Read the rest of this entry

单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产, 摄影, 甘肃

彬州,古称“豳州”,两字读音一致,周朝时豳国国都,终归于秦。《诗经》采十五国风,《豳风》是其一,其中的《七月流火》是国风中最长的一首。如今这里最有名的是大佛寺石窟,全国重点文物保护单位,被列入世界文化遗产名录,是丝绸之路的一部分。

公元618年,隋炀帝杨广在江都被杀,李渊称帝,定都长安,年号武德,国号唐。此时,隋朝的内乱随着大旗一倒而达到顶峰。东边瓦岗寨死磕宇文化及,却被王世充坐收渔翁之利;而西边,薛举在兰州称帝后率军东进,拉开了唐朝立国后的第一场大战,被众多战队势力盯着的大战。

这场战役史称“浅水原之战”,由李世民指挥,是他一生败得最惨的一次。虽然唐朝来了不少名将,结果“八总管皆败,士卒死者十之五六”,大将慕容罗睺、李安远、刘弘基全都被俘,薛举用唐兵尸体堆成京观炫耀,成为奇耻大辱。当然,史书上说李世民忽得疟疾,乃命人代指挥。其后一两个月,薛举突然病逝,由其子薛仁杲继位,同年败于李世民,投降后被杀。此战之后,唐平定陇西,消除了西侧之忧。

大佛寺,便是李世民为了超度在浅水原之战中阵亡将士所建。始建于唐贞观二年(公元628年),原名“应福寺”,距今已有1300余年。其中主尊大佛高20米,是现今世界上最大的窟内阿弥陀佛造像,也是华夏文明鼎盛时期汉族地区佛教造像艺术的代表。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 陕西, 足迹, 世界文化遗产

淮安的历史,先以名人故居的游览为线,然后再看它的政治和经济地位,有代表的是府署政治和漕运经济。

淮安府府署和南阳府署是全国仅存的两座府署,前者始建于南宋,毁于元末战火,现存建筑为明洪武三年(公元1370年)修建,并一直沿用至清末,至今已有650年历史,是我国现存规模最大、保存最完好的明清府级官衙建筑群。现为世界文化遗产,全国重点文物保护单位,也是国家4A级景区。

全国明清时期的府级行政机构约200处,仅保存了这两座遗迹,属实不易,也足见其稀缺性。

淮安府因地处漕运咽喉地带,管辖范围涵盖盐务、漕运、司法、民政等,被誉为“天下九府之一”,后随着清末的漕运衰落而荒废。天下九府并非特指某一个时期,而是明清两朝政治、经济、文化影响较大的地区,包括北京顺天府、南京应天府、开封府、西安府、杭州府、苏州府、太原府、成都府、淮安府。

如今其与主管全国明清时期管理漕运的惟一机构淮安总督漕运部院,以及始建于北宋,现存清代所建的镇淮楼同在古淮安城的中轴线上,可以一同参观。

先过仪门,门口几株梧桐。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 江苏, 足迹, 世界文化遗产

来承德本没有计划,很突然,所以这次都没有进避暑山庄。至于要去几座寺庙,也是随性。从普陀宗乘之庙出来,时间已经有点晚,但感觉离着须弥福寿之庙不远,走路也就十来分钟,于是便过来转转。

乾隆七十大寿的时候,邀请班禅来京。六世班禅从扎什伦布寺出发,用了一年时间到承德,乾隆大喜:朕今年已70岁,以如此高龄幸见喇嘛,甚慰朕怀。从此中土佛法弘扬可期,四海人民得歌升平。须弥福寿之庙便是仿扎什伦布寺而建,给六世班禅居住所用,故又称“班禅行宫”,那一年是乾隆四十五年(公元1780年)。

次年,六世班禅在京感染天花,圆寂于西黄寺,享年42岁。

清廷有句话:一座喇嘛庙,胜抵十万兵。六世班禅进京,基本代表着西藏、新疆、蒙古这些边境的长期稳定,干戈不兴。所以,须弥福寿之庙便成了承德外八庙中的最后一座。从此宗教的力量在边疆流布,最终汇于承德的避暑山庄和这座座庙中。而皇帝们再来此,仅剩下缅怀和凭古。木兰围场狩猎之后,迎着夕阳余晖,给子孙辈们讲讲戎马一生的故事,或当年在普陀宗乘之庙内接见土尔扈特部东归首领渥巴锡的豪情。

山门,中式建筑风格,但白墙和盲窗,有了藏式韵味。

Read the rest of this entry

世界文化遗产, 摄影, 河北, 手机, 足迹