如今基本都是用手机拍照,除非去景色比较不错的地方,才拿着单反,毕竟太重了。还有就是这次来安徽,自己一个人,行李一个书包都装不满,有的是空间,那就背着它了。

以前一直用苹果手机,后来中美贸易摩擦后,把手机和电脑都换成了华为。手机的拍照效果确实不错,前些年进步尤其大,华为比苹果还要好些。但这是建立在照片只是在手机上看和传播,发朋友圈用的前提下的。若是打印出来,或者放到电脑上看,手机和单反的成像效果,天壤之别。

单反出来的景深效果,还有细节,是光线物理成像出来的。为了景深,需要大的光圈、需要相对近的距离,可镜头做得越来越大,也越来越不方便。这些靠着手机那个小摄像头,那么小的物理光圈怎么能实现?

结果,它靠算法加工实现了逆转。拍人物时,它一般会自动拍照多张,所以我们看到手机往往会有多个摄像头,一张识别出人像,把它清晰地展现,另一张拍摄其他背景,再通过数据加工进行模糊处理,然后把它们合成一张照片,这样就能出来很不错的浅景深效果,看起来都是2.8的大光圈。算法好的,算力强的,还能把边缘弄得更自然,这就是人像模式。

若是拍月亮,手机在拍照时会自动识别,一旦识别出,就会从后台调取已经拍摄好的月亮,和你拍摄的照片进行叠加和优化,最终出来一个单反长焦架在三脚架上都未必能拍出来的高细节月亮。所以有了前段时间新闻报道的,有人拍了一个灯泡,结果照片出来一张高清晰的月亮,那就是手机的算法识别错了。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 安徽, 足迹

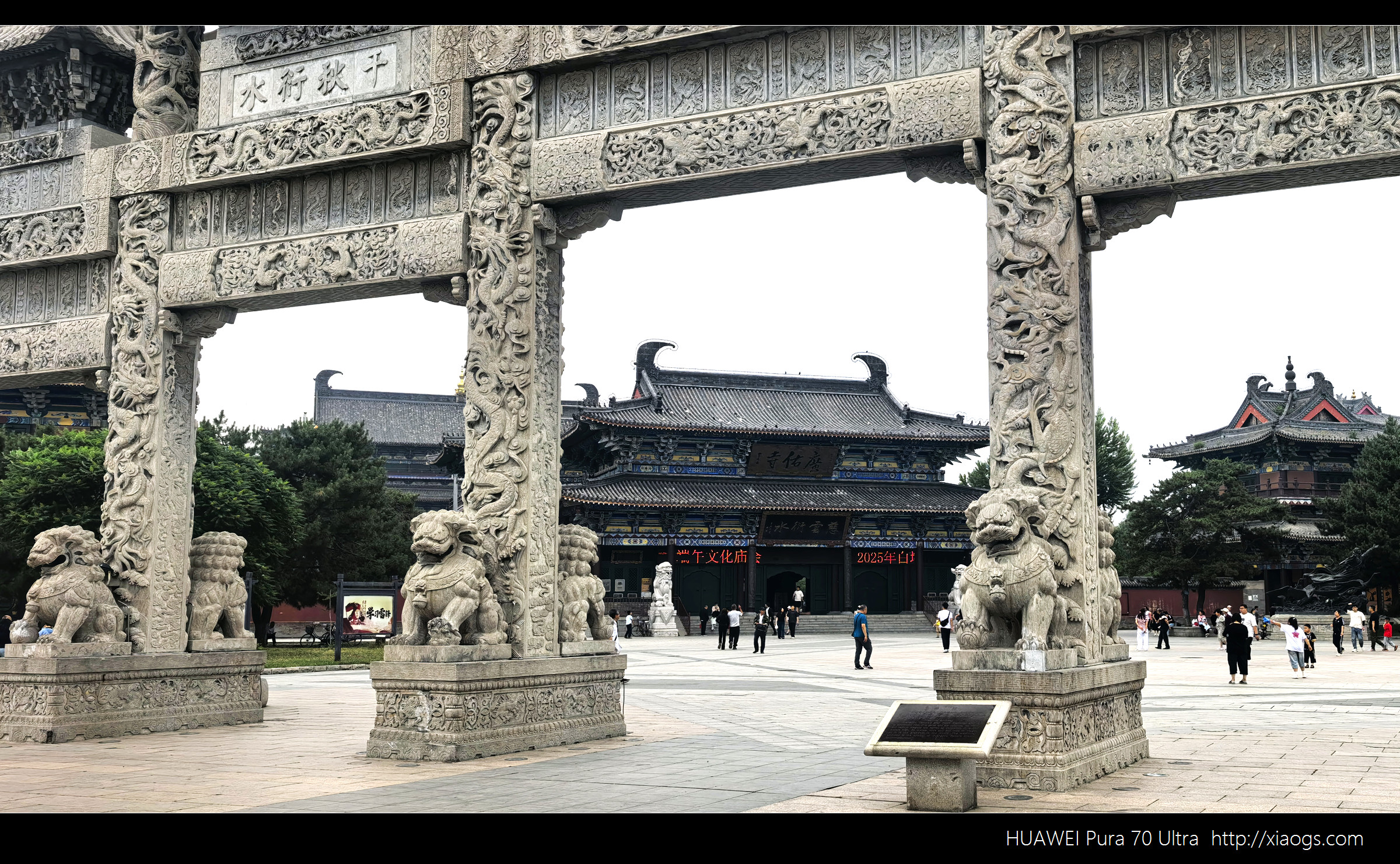

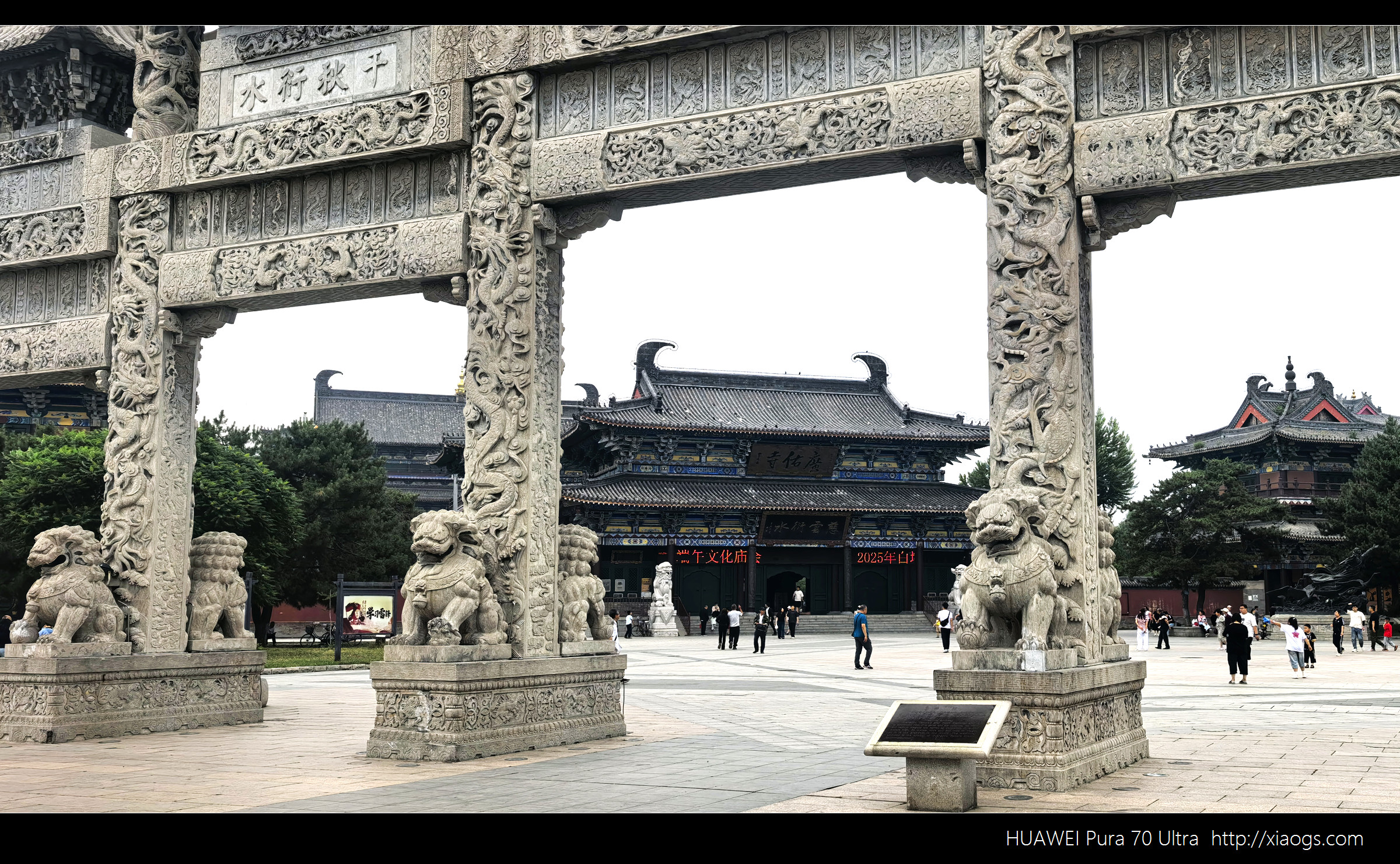

喜欢寺庙,所以到辽阳,不可错过广佑寺。

它始建于东汉,那是佛教刚传入中国的时期,是东北地区最古老的寺庙之一,距今已近1900年历史。

明时毁于兵火,后重建。沙俄入侵东北时又遭严重破坏,后来日俄爆发战争,占领辽阳的俄军以广佑寺为指挥部,结果被日军炮火夷为平地,仅寺内白塔幸存。所以如今看到的建筑,几乎均为二十一世纪新建。

新建后的广佑寺,主要特点就是大,有世界上最大的青石牌坊、最大的大雄宝殿、最大的青铜香炉、最大的殿内木质坐像,也是最大的仿古佛教建筑群。如今辽阳白塔被列为全国重点文物保护单位,是国家4A级景区。

其实前面讲辽阳历史的时候,说过广佑寺。

金朝的开国皇帝是太祖完颜阿骨打,其后继位的是他弟弟完颜晟,前两位皇帝虽然灭了北宋,对中原政权不友好,但都是有能力的。之后的皇帝是完颜阿骨打的嫡长孙完颜亶,这个人好酒嗜杀,喜怒无常,不仅杀自己的儿子、弟弟、皇后、妃嫔,还有不少大臣和宗室,甚至酿成“朝省一空”的局面。后来,众叛亲离的他被金太祖另一个孙子完颜亮刺杀。完颜亮当了皇帝后,率大兵远征南宋,金太祖另一个孙子完颜雍便借机在辽阳拥兵自立,最终杀颜亮,成为金朝第五位皇帝。完颜阿骨打的儿子们都没当过皇帝,倒是三个孙子轮流当过。

完颜雍的母亲是李洪愿,其夫是完颜阿骨打的第三子。去世后,依据女真习俗,丈夫死后,妻子应改嫁宗族他人,李夫人不愿,便在广佑寺出家为尼,法号通慧圆明大师,当时寺庙的名称还是清安寺。有这层关系,金廷拨了不少银两给这个寺,使它一度成为东北地区最大和香火最旺的。

Read the rest of this entry

摄影, 辽宁, 手机, 足迹

《红楼梦》在中国是现象级的名著,基本上家喻户晓,并形成了围绕书中世界和作者的“红学”。在整个二十世纪,红学、甲骨学、敦煌学,被公认为中国的三大显学,始终处于社会研究和讨论的热点,并占据主流。基本上稍微在文学上有点造诣的人,是不可能不读《红楼梦》的,很多人也都对这本书有过点评。

进入二十一世纪后,红学好像遇到了瓶颈,奇谈怪论频出,整体的声誉和关注度都在急剧下滑,讨论的人已越来越少。当年感兴趣的时候,我也买了一套《蒋勋说红楼梦》,看了一本后,便搁置书架落灰了。

自己浅薄的文学造诣,自然不敢评论这本书,但当年读的时候,确实很喜欢,那是初中的时候。不过自己心里清楚,是因为喜欢它的志怪鬼神之词,还有情窦初开的爱恋。

到辽阳旅游,打开地图发现有曹雪芹故居,便多走几步路来看看。关于曹雪芹这种大咖的籍贯,在国内向来争论不休的,自清朝便已开始。主流说法确实是辽阳,依据是康熙六十年的《上元县志》中有记载,这有展出。

来之后才发现,曹雪芹并未在此居住过,这里只是新建的象征意义的故居。因为自曹雪芹的高祖起,曹家便已迁至沈阳,然后随军入关至北京。曹雪芹出生的时候,曹家已经在江宁织造府生活了六十余年。之后曹家被抄没,家道衰败,举家又迁回北京,也再未回辽阳。

Read the rest of this entry

辽宁, 手机, 足迹, 摄影

打卡国家历史文化名城,辽宁有两座,沈阳、辽阳。沈阳已来过好多次,而辽阳第一次来。

先说辽阳之名,其来源于城在辽河之北,古时山南水北称为“阳”,沈阳亦因处沈水之北而得名。

只不过千百年来沧海桑田,如今已难再寻其踪迹。沈水,今已改名浑河。而辽河更是大变化,曾因洪水夺双台子河,多了一条新的西入海口,就是如今地图标注的辽河,东入海口则是千万年来便有。它一直保持着双入海口至1958年,因人工堤坝的修建而阻断了辽河与浑河、太子河的连接,使得东入海口已和辽河无关。所以辽阳之名虽在,但已距辽河有些距离,今市内最主要河流太子河,也只能称曾是辽河支流。

说到太子河,就讲到了辽阳的第一段主要历史,燕。

当年燕太子丹派荆轲去刺秦王,失败后燕王和太子丹逃至此地,准备力量反攻。可燕王认为是刺秦王而导致的祸端,便斩杀了太子丹,献上人头以求自保。这显然挡不住秦灭六国的步伐,始皇帝要的绝非一人一城之恩怨,最终还是被灭国。丹死后,燕国故地的人为了纪念他,便将这条他身死之处的河称为太子河。

此处能属燕,离不开大将秦开,所以辽阳博物馆进门便有他的雕像。他当年大破东胡,直达今之朝鲜境内,为燕国取地两千余里,使燕国疆域超过赵、齐、韩三国,仅位居秦、楚之后。于是燕国置辽东等五郡,并修筑了如今从张家口至辽阳长达两千公里的燕长城,这也是秦长城的基础。

秦开在辽阳设襄平县,辽东郡治也在此处,是东北的第一座城邑,从此战国至明末,辽阳一直都是东北地区的政治、经济、文化中心,并延续了两千年,故辽阳又被称作“东北首府”、“东北第一城”。

Read the rest of this entry

摄影, 辽宁, 手机, 足迹

虎山长城建于明成化五年(公元1469年),沿山脊直抵鸭绿江,一江一山一长城构成了一道防御体系。

我们平时所说的万里长城主要指明长城,是国内现存长城遗迹的主体,也是规模最大、技术最成熟、保存最完整的,官方测绘人工连续墙体长达8850多公里,高于早期估算的6300公里,故有“万里”之称。它自明洪武年间修建,朱元璋主要是防御元朝反攻。而自土木堡之变后,吓得差点迁都的明王朝在成化至万历年间的修建则达到了鼎盛。成化帝就是土木堡之变时,和皇帝一起被抓走的太子朱见深。

长期以来,我们一直认为明长城的东端是山海关,但在1990年通过虎山长城的考古和挖掘,国家文物局最终确认这里才是万里长城的最东端,改写了历史认知和教科书。其实在《明史》中便有记载:“终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”,最东端是虎山长城,最西端是嘉峪关。

那虎山长城为何被遗忘了呢?一是失去了原本作用而被遗弃。它最初的目的是为了防御蒙古残部和日益强大的建州女真,后者便是清朝建立者。所以当曾经的防御对象成了统治者,自然不再维护它,甚至还有意识地拆除和损毁。二是不记于史,被时间抹平。清朝官方刻意对其保持漠视,不再记录和提起,地方日志也零零散散,故时间一长就被人遗忘了。三是自然破坏。清政府将东北,尤其辽东这片地方视为龙兴之地,长期实行封禁政策,限制汉人进入。毕竟不像嘉峪关那边干旱,这里不缺降水和植被,夯土结构的长城禁不住大自然的风吹雨打和植被破坏,遂逐渐融入了密林。四是人为破坏。官不管,民便拆,长城上的城砖、条石都是好材料,被当地居民用于建造屋舍、猪圈、道路等,所以墙体大规模消失殆尽。

随着1990年的勘探挖掘,虎山长城再现世人,如今被列入全国重点文物保护单位,是国家4A级景区。

Read the rest of this entry

世界文化遗产, 摄影, 辽宁, 手机, 足迹