南海是海南岛沿海居民的生命之源,他们滨海而居,因海而生。先民用九死一生的冒险精神,在南海木帆船时代留下了浓墨重彩的一笔,不仅见证了沧桑海疆的变化,还守护着我们的祖宗之海。

汉代,人们主要在近海打渔,唐宋造船业达顶峰,人们便把船开往远海。每年十一月起了东北风后,渔民借着风一直往南,到如今的西沙、南沙。那里水蓝沙白,物产丰饶,是现在流传着的“千里长沙,万里海塘”。

琼海潭门已有几百年远海捕捞历史,明时他们就已在西沙、南沙群岛上建造房屋,从事捕鱼。远海捕鱼东去夏返,往往数月,渔民只能中途住在群岛上。极目四周皆海,运气很大程度上决定了生死富贵,所以这里有拜公祭海习俗。每逢出海时节,渔民会准备肉、饭、香等祭品去兄弟庙祈求出海平安。祭祀有三种:一种是远航启程前的“祭兄弟公出海仪式”,一种是远航归来的“洗咸”,一种是逢年过节和航行到新海域的“做兄弟公”。

这里祭祀的兄弟公并非神话人物,而是在海上遇难的108位渔民。相传明朝,南海海盗猖獗,时常袭击渔船,潭门的108个渔民便拜为兄弟,立下誓言,组队同行,无数击败了海盗。后来在海上遭遇暴风雨,他们选择共进退,结果全部丧生。此后人们纷纷效仿,结拜兄弟,共御风险,并自发建立兄弟公庙,一是鼓励这种联合,二是纪念海上亡魂。

当时的兄弟公庙遍布潭门沿海和南海众多的岛礁,如今依然可以见到很多珊瑚石堆砌而成的小庙,高1米,庙门巴掌大,门口立着数根燃尽的红烛,这就是兄弟公庙,又称“孤魂庙”。这是文教村的兄弟庙,楹联上书:兄弟联吟镜海清,孤魂作颂烟波静。祭祀兄弟公保佑渔民平安的同时,也在祭祀着那些出海未归的遇难者们。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 海南, 足迹

海南岛在我国最南端,因有琼州海峡作天然屏障,使得它孤悬海外,战国之前处荒服之外。古有五服论,以天子为中心,根据距离和亲疏画五个同心圆,天子直接统治的称甸服,环绕天子的列国称侯服,侯服之外称作绥服或宾服,再外是要服,最外是荒服。与之对应的是朝贡制度,甸服每日朝贡,侯服按月,绥服按季,要服按年,荒服朝贡一次即可。此时的海南属百越之地,海南岛最早的民族黎族,由百越中的骆越发展而来。宋前常以“俚”称呼南方少数民族,带着贬义,宋后史籍均以“黎”做了替代。

秦时,海南岛和象郡隔海对望。秦末,赵佗趁中原内乱,封关绝道,建南越国,定都番禺,统辖了海南。到汉武帝,南征百越后,于海南置珠崖、儋耳两郡,海南岛至此正式归入中原版图。可惜仅几十年,因岛上常年叛乱,中央无暇多顾,汉初元三年(公元前46年),汉元帝下诏罢珠崖郡(此前儋耳郡已并入珠崖郡)。从此以后,但凡王朝有弃地之念,都要引经据典到“汉弃珠崖”,成了一个模板。

岛上并非一直管理真空,三国时期吴主曾派兵,南朝时的宋、梁、陈还曾设珠崖郡,更有冼夫人的诸多传说。隋灭南陈后,冼夫人率部归附,请置崖州,海南岛复归中原版图,此时已距“汉弃珠崖”656年。入唐,海南始有“琼”名,便一直处于中原版图了。

往前一亿多年,海南岛本与大陆相连,后随着地质运动,形成了当今的五指山、黎母岭等山地。6500万年前,地壳运动导致海南岛与大陆相连处的地面下陷,海水涌入,琼州海峡出现。至300-200万年前,全球进入大规模冰川期,海平面交替上升下降,琼州海峡陆桥时有时无,所以生态发展还并未孤立。60-40万年前,来自大陆的巨猿、熊猫、剑齿象等通过冰川期的琼州海峡来到海南,至今还留下了化石。

1万年前,落笔洞人出现,这是海南岛目前发现的唯一化石人种。落笔洞洞穴遗址位于三亚,是个天然的石灰岩洞穴,因洞顶中央有两根钟乳石如巨笔悬空,故得名。这里发现的人类化石,填补了海南史前文化的空白。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 海南, 足迹

儋州古名“儋耳郡”,因相传当地人耳长及肩,故得名。是海南第一个设立行政建制的地区,现为海南四个地级市之一。其为人所知,更多是因苏东坡。宋绍圣四年(公元1097年),被贬惠州的他再次被贬,惠州到儋州一千多公里,放到如今也是不近的距离。况且,宋时海南孤悬海外,蛮荒之所,贬谪至此的官员十之九不还,何况苏轼已花甲之岁。至徐闻,儿孙跪在江边痛哭,东坡叮嘱完后事,船进琼州海峡,水天无际,四顾穷途。

那段时间苏轼很不顺。他的一生中有三个重要的女人,均姓王。第一任妻子是王弗,青梅竹马长大,至和二年(公元1055年)结婚,治平二年(公元1065年)去世,年27岁,留一子苏迈。三年后的熙宁元年(公元1068年),其妹王闺之成为苏轼第二任妻子,并育两子苏迨、苏过。熙宁七年(公元1074年),苏轼在杭州收歌姬王朝云为侍女,元丰二年(公元1079年),乌台诗案那年纳其为妾,其后育一子苏遁,夭折。元祐八年(公元1093年),王闺之去世,绍圣三年(公元1096年),王朝云去世,这是苏轼被贬儋州的前一年。

最感人的作品给了王弗,那首《江城子》:十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。而王闺之伴随苏轼最久,流离的地方也最多,但留给她的诗句出名的不多。最好和最多的诗句,在视为知己的朝云身上,杭州相遇时便送上了“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的千古名句,并收为侍女。去惠州时,王闺之已去世,只有王朝云相陪。在那里他留下了两首著名的《定风波》之一:万里归来颜愈少,微笑,笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。朝云去世,他写了那副有名的楹联:不合时宜,惟有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿。

苏轼来儋州前,朝云刚过世,人们都觉得年过花甲的他会一蹶不振,可生性豁达的他,之后便写下了:我本儋耳人,寄生西蜀州。作诗之地便在东坡书院,可惜台风期间关闭维护。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 海南, 足迹

摩羯台风影响不小,第一时间到了海南。

那几天飞海南的飞机,基本都是全价,还抢不到。好不容易买到了海口的,但因下午的会议推迟,结果误机。因转天约好了客户,只能改飞三亚,去首都机场的路上改道,又奔大兴机场。到三亚已是凌晨,到酒店已两点多,睡三个小时,五点多起床,最早一趟高铁再赶赴海口。

途中,睡眼惺忪,凌晨六点左右,车过万宁市,朝霞好美。

台风的损失超出想象,所以在这边的时间被延长,碰巧遇到了中秋,前面还有我的生日,悄无声息地没有告知任何人,便一个人过了,半夜叫了一份外卖,海鲜面。回想起来,上次出差过的生日还是在巴基斯坦的卡拉奇,一晃也四五年了。

这次从全国调来的几十人赶不回去和家人中秋团圆,大家很辛苦,所以我们效率远超同业水平。可中秋毕竟算是个特殊节日,而且那天客户大都也约不到,想着带大家吃顿团圆饭。想来想去,那晚不想麻烦分公司,但总部拉着全国几十人在这,人家又不大不好意思不陪,索性便换个城市吧。给大家订酒店,去三亚,一举两得。

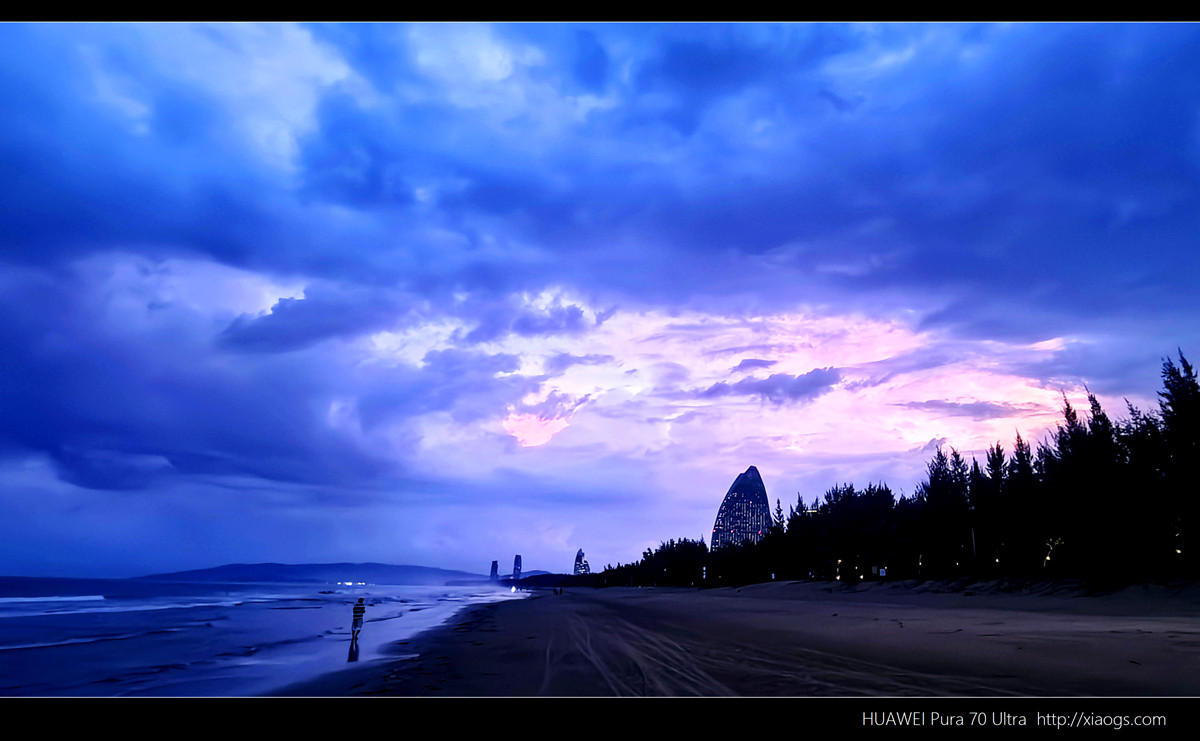

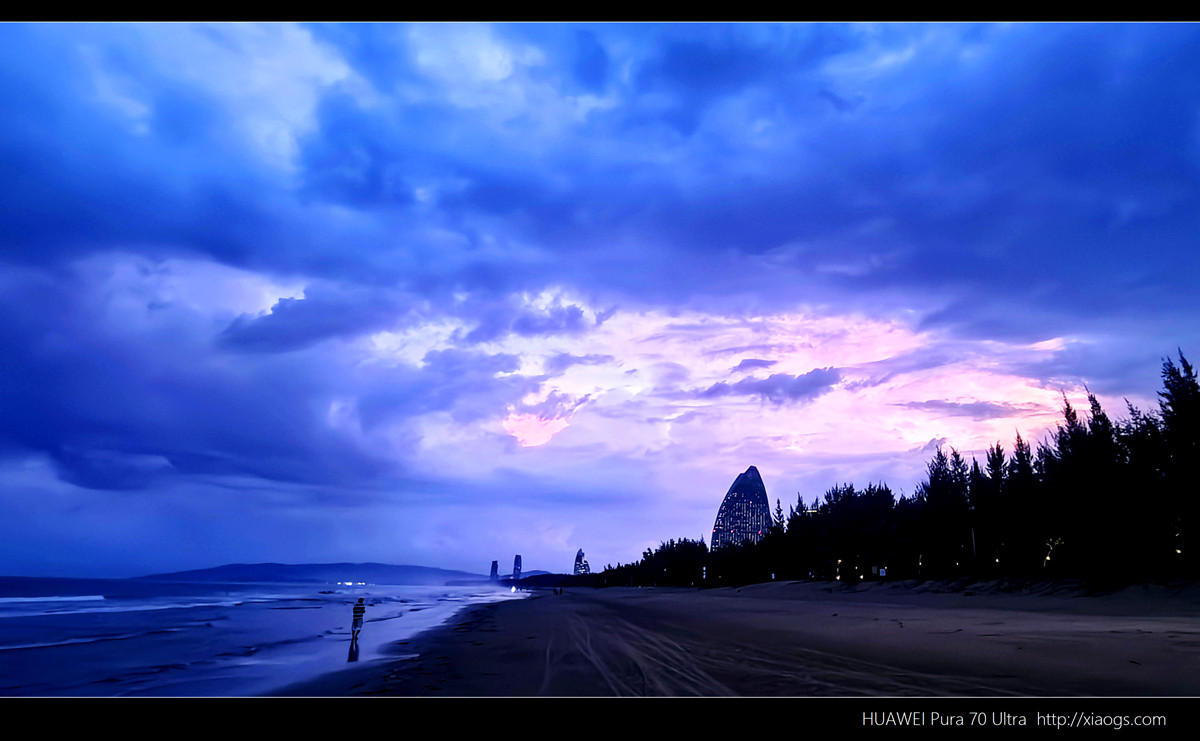

酒店有沙滩,晚霞时分,天空颜色美得出奇。

那几天,睡眠均下来四五个小时,凌晨、车上、夜间,总是抬头看着海边天空。台风刚过境,颜色总是有着不同寻常的美。中秋时,我们常说“但愿人长久,千里共婵娟”,而中秋当天碰巧过儋州,那是东坡居士花甲之年一叶孤舟飘零之地。于他是苦,于华夏诗坛则是幸,就如同台风和台风过境之后的天空美景,万物有失便有得。苏子曰:问汝生平功业,黄州惠州儋州。

Read the rest of this entry

海南, 足迹, 摄影, 手机

一般进了博物馆后,对一个省份或者一个城市的看法会有所变化。对于甘肃,除了丝绸之路,最直观的感受便是它的彩陶文化。

甘肃,取“甘州”和“肃州”两地各一字,“甘州”是如今的张掖,“肃州”的现今的酒泉。有意思的是,“张掖”和“酒泉”都是古名,反而“甘州”和“肃州”是新名,和其他城市带“州”字的往往是古名不同。它们都是汉武帝当年打通西域后设置的河西四郡,另外两个是敦煌和武威,各自又名沙洲、凉州。

隋朝统一中国,结束了近三百年的分裂,其中还有五胡乱华的那段至暗时期。长期分裂导致全国州郡县多如牛毛,“百室之邑可以成州,三户之民可以成郡”,彼时全国共两百多个州,五百多个县,千余多个县,机构臃肿,官吏庞杂,政令混乱。于是,隋文帝改州郡县三级为州县二级,“张掖”就是那个时间变成了“甘州”。到隋炀帝后,又改州县为郡县,同秦制,但本质还是二级行政区划制度。不过中国太大了,人口和规模均较秦时庞大了许多,中央已很难直面如此多的一级行政区,所以隋朝这套制度只用了二三十年,到了唐宋又恢复了三级行政区划制度,加道、路一级行政区,元后改为了省。

夜晚,在兰州散步,走到了铁桥附近。

兰州铁桥又叫“中山桥”,于清宣统元年(公元1909年)建成,由美国设计,德国承建,属洋务运动时期产物,如今已被列入全国重点文物保护单位。这次来的时候,兰州每晚的万人黄河大合唱知名度,一度直逼兰州拉面在这个城市的影响度,便在此处。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 手机, 足迹