虎山长城建于明成化五年(公元1469年),沿山脊直抵鸭绿江,一江一山一长城构成了一道防御体系。

我们平时所说的万里长城主要指明长城,是国内现存长城遗迹的主体,也是规模最大、技术最成熟、保存最完整的,官方测绘人工连续墙体长达8850多公里,高于早期估算的6300公里,故有“万里”之称。它自明洪武年间修建,朱元璋主要是防御元朝反攻。而自土木堡之变后,吓得差点迁都的明王朝在成化至万历年间的修建则达到了鼎盛。成化帝就是土木堡之变时,和皇帝一起被抓走的太子朱见深。

长期以来,我们一直认为明长城的东端是山海关,但在1990年通过虎山长城的考古和挖掘,国家文物局最终确认这里才是万里长城的最东端,改写了历史认知和教科书。其实在《明史》中便有记载:“终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御”,最东端是虎山长城,最西端是嘉峪关。

那虎山长城为何被遗忘了呢?一是失去了原本作用而被遗弃。它最初的目的是为了防御蒙古残部和日益强大的建州女真,后者便是清朝建立者。所以当曾经的防御对象成了统治者,自然不再维护它,甚至还有意识地拆除和损毁。二是不记于史,被时间抹平。清朝官方刻意对其保持漠视,不再记录和提起,地方日志也零零散散,故时间一长就被人遗忘了。三是自然破坏。清政府将东北,尤其辽东这片地方视为龙兴之地,长期实行封禁政策,限制汉人进入。毕竟不像嘉峪关那边干旱,这里不缺降水和植被,夯土结构的长城禁不住大自然的风吹雨打和植被破坏,遂逐渐融入了密林。四是人为破坏。官不管,民便拆,长城上的城砖、条石都是好材料,被当地居民用于建造屋舍、猪圈、道路等,所以墙体大规模消失殆尽。

随着1990年的勘探挖掘,虎山长城再现世人,如今被列入全国重点文物保护单位,是国家4A级景区。

Read the rest of this entry

世界文化遗产, 摄影, 辽宁, 手机, 足迹

沈阳还有两个响亮的名字:盛京、奉天,都和清朝有关。

很多人因为电视剧而相对熟悉清朝,但清朝从什么时候开始?这个看似简单的问题,却有着多种答案。

因官方未定音,所以有争议。中国历代政权有“易代修史”的传统,尤其汉文化主导的中原政权更是将其作为自己的文化传承责任,也是儒家“存亡继绝”思想的体现。基本都是朝廷组织、宰相监修、皇帝定稿。所以才有了我们如今历朝历代的完整历史,统称《二十四史》,又被称为“正史”,最后一个定稿人是乾隆,要求未经皇帝批准,不准增改的。当然,修史的目的很多,往往会带有论证改朝换代正统性、合理性、必然性的政治意图。

但目前官方的《清史》依旧空白,所以《二十四史》只到《明史》。民国曾修过八百万字的《清史稿》,但因尊清贬革而被国民政府列为禁书。如今国家主导的《清史》编撰也已进行了几十年,还始终未定稿。

回到清朝的开始时间,常见的说法是从明崇祯十七年(公元1644年)计算,这一年李自成攻陷北京,崇祯帝自缢驾崩,吴三桂降清,多尔衮率兵入关击败李自成,顺治帝迁都北京,取代明朝成为中央政权,故这一年又称顺治元年。这是站在全国性政权的角度去看。

第二种说法,是从明崇祯九年(公元1636年)计算,已迁都沈阳的皇太极称帝,将国号由“后金”改为“大清”,此时疆域能基本覆盖东北和内蒙古东部,这一年又称崇德元年。这是从清朝国号的建立开始计算。

第三种说法,是从明万历四十四年(公元1616年)计算,这一年努尔哈赤统一了女真各部,建立“大金”,史称“后金”,这一年又称天命元年。这是把后金和清两个政权延续起来,毕竟它的核心政权没变,只是改了名。

Read the rest of this entry

世界文化遗产, 摄影, 辽宁, 手机, 足迹

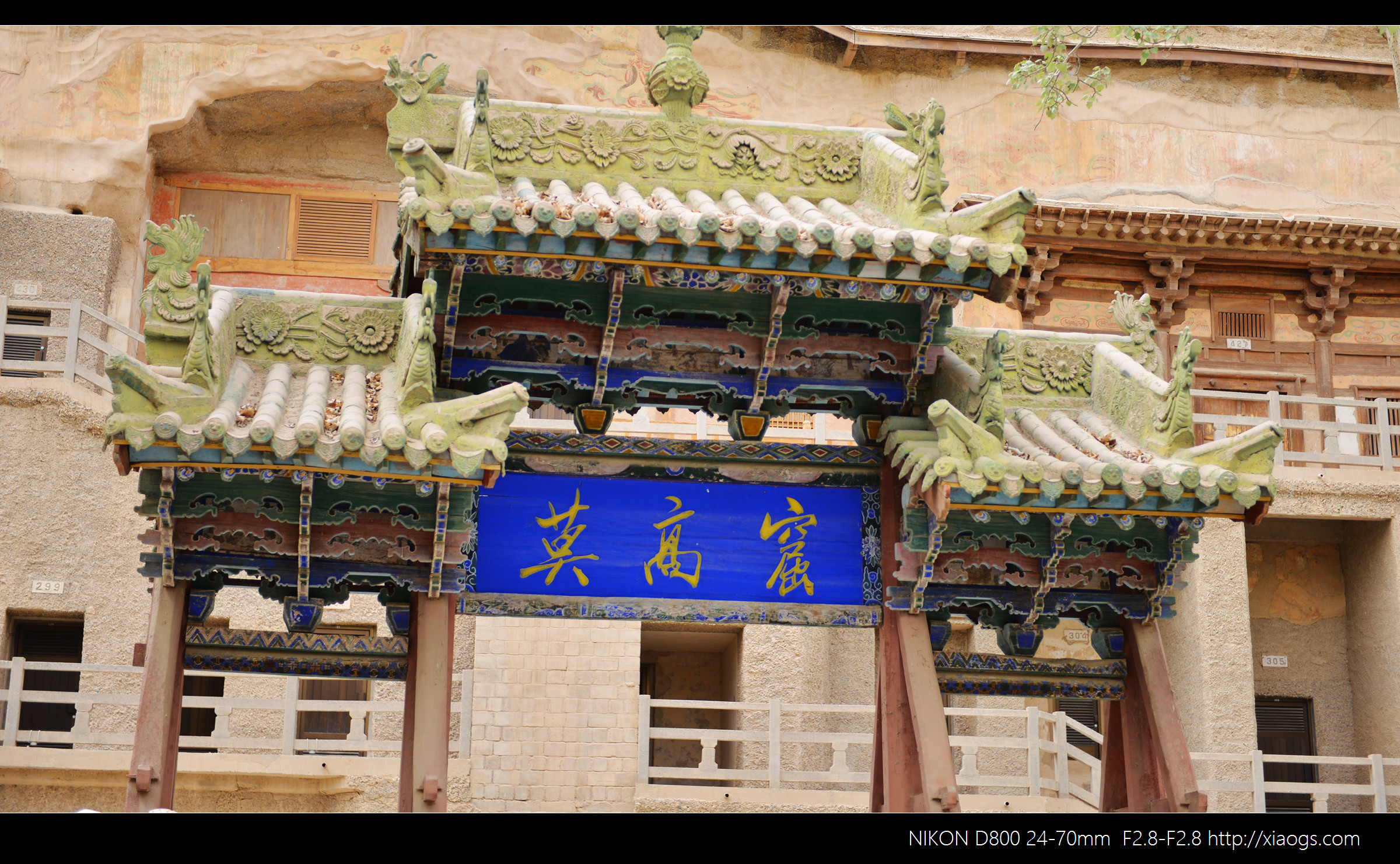

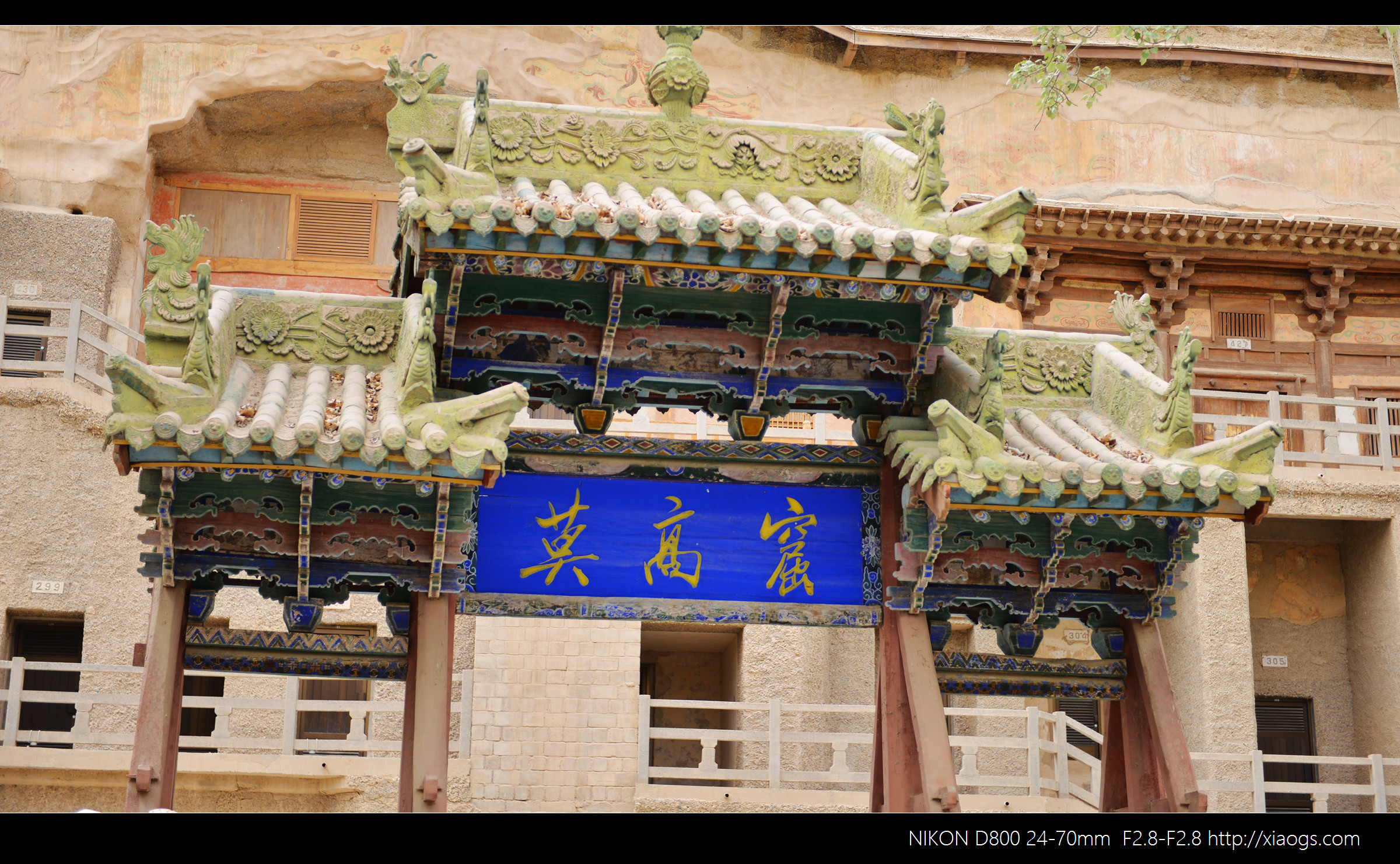

莫高窟,一般就代表了敦煌,它也是很多国人旅游清单内不可缺的一个。虽然西千佛洞和榆林窟都号称莫高窟的姊妹窟,但来了这里才发现,差距还是挺大的。

它的开凿年代是东晋太和元年(公元366年),这一年中原皇帝司马奕继位,他是中国历史上唯一一个因为阳痿而被废的皇帝,不知道司马懿怎么看待自己这个名字同音的后代。但这是中原的公元纪年,若放眼到河西走廊和敦煌这个地区的话,具体的朝代则应是前秦。

西晋灭亡后,司马氏南渡,于南方建立东晋,而北方则进入中国历史上最混乱的五胡十六国时期。敦煌脱离中原管制后,被张氏家族建立的前凉控制,虽然前凉的灭亡时间要延续至公元376年,但在366年时,此地已归属前秦,故莫高窟开凿的纪年应为前秦建元二年。当然,同是公元366年。

五胡包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,若想容易记住,就记谐音“匈奴抢鲜卑的姐”。前秦是氐族政权,虽是少数民族,却只有它是农耕民族,也正是因此,在他们建立的政权下的敦煌才有了这般模样。前秦要发展佛教,是便于凝聚多民族和向西域发展的经略,莫高窟一定程度上是佛教的国家政治化战略。哦,废掉司马奕的是恒温,他几次北伐败给了前秦,而若是晋朝掌握敦煌,未必会有莫高窟。历史总是百结交错。

自前秦建元二年(公元366),乐僔和尚在莫高窟创凿洞窟起,积累出此处辉煌。

Read the rest of this entry

甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产, 摄影

中国四大石窟包括莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟,都已去过,如今都被列入了世界文化遗产名录。查了一下,除了这四个,还有大足石刻、乐山大佛、克孜尔石窟、炳灵寺石窟、飞来峰造像,也被列入了世界文化遗产名录。当然待遇略有不同,以独立石窟列入世界遗产的是莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、大足石刻四个;乐山大佛和峨眉山一起,飞来峰造像和西湖一起,剩下的麦积山石窟、克孜尔石窟、炳灵寺石窟、彬县大佛寺石窟则都是丝绸之路遗产的组成部分。

人们所说的敦煌石窟,除了莫高窟还有西千佛洞和榆林窟,只是莫高窟名气太大,让人忽略了其他两个。

敦煌西线这些年开发的相对成熟,也比较火爆,而西千佛洞作为途中必过的一个景点,来得人也相对多些。可即使如此,依旧是人少得可怜。我们这次到的时候,基本就十几个游人,免费讲解刚凑够一拨。

因莫高窟又被称作“千佛洞”,而它位于西边,故得名西千佛洞。它的洞窟形制、壁画风格均和莫高窟基本一致,故被称作莫高窟的姊妹窟。其始建年代也相近,甚至还更早些,现存的22个洞窟中,最早的可至北魏时期。

它建在党河北岸的断崖之上,党河是敦煌的母亲河,是千万年来敦煌绿洲唯一稳定的水源。它是疏勒河支流,但现在因水少已不再注入疏勒河,主要原因是上个世纪末建成的水库将水流100%截留使用,导致了下游干涸。也没办法,是维持敦煌农田灌溉和市内民生的不得已而为。

因内部无法拍照,便在外面留了几张。喜欢这种荒凉感,虽然种了些柳树,还是些老柳,有了些许绿意,反而更衬出荒凉。像六朝沦为废墟后,韦庄到那留下的诗:无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

Read the rest of this entry

单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产, 摄影, 甘肃

玉门关,因中原王朝的茶叶和丝绸从此进入西域,而西域附近的玉石由此进入中原,故得“玉门”之名。

如今的景区主要分三个部分:小方盘城,即汉代玉门关遗址;大方盘城,原河仓城遗址;当谷燧,汉武帝在嘉峪关到玉门关之间修筑的长城遗迹。它们之间相离得很远,需要坐景区大巴,当谷燧和大方盘城之间有17公里。敦煌归酒泉,而酒泉是甘肃最大的地级市,即使放眼于全国,论大小它也能排进前十。若是再直观些对比的话,酒泉的面积比整个河北省还要大些,超了吉林、湖北、广东、贵州、江西、河南、山西等一众省份。所以,这里的景区都可以用大来形容,到这也只能自驾或包车。

和阳关一样,它同样有着两种身份:

一种是现存的遗迹,始建于汉,和阳关同属汉武帝设“四郡两关”中的“两关”,如今是全国重点文物保护单位,被列入世界文化遗产名录。因其特殊的地理位置,基本是现存最完整的汉代土遗址。

另外它还是个文化符号。很长一段时间里,它因土壤贫瘠,水利难兴,成为农耕文明的极限边界和终点,是中原王朝的国门,哪怕是远征部队,到这也是官方保障的终点。王之涣作《凉州词二首》:黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。它是春风不到的边塞终点,是前路无人的渺茫;王昌龄作《从军行》:青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。它是建功立业的象征,是誓死不归的家国情怀。岑参作《玉门关盖将军歌》:玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯。它是戍边苦寒,是荒凉的象征;李白作《关山月》:长风几万里,吹度玉门关。它是极目天际,是遥远的象征。

去的地方越多越觉得诗词重要,它是一个集体的印迹,否则我们很难说明白玉门关的文化符号是什么。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产, 摄影, 甘肃, 单反, 足迹