“燕都”和“燕京”,都曾为北京故名,所以在北京选个最有名的山,非燕山莫属。连周边天津最有名的盘山,张家口举办冬奥会的崇礼滑雪场,都属于燕山山脉。

站在北京市内,最引人注意的,莫过于西山。天气好的时候,往西边一望,一片山川,连绵翠绿,让这座四四方方且缺水的城市也有了些灵性和清秀。夕阳和晚霞之下,香山、北京植物园、卧佛寺、八大处等景点,遍布其间,香火缭绕,息息相邻。然而,很多人不知,它们都不属于燕山,而是属于太行山。

太行山,在北京很少听到的名字,南北向,山东、山西之“山”,便源于此山,处于第二阶梯和第三阶梯分界线上,对中国地理的意义,非比寻常。它和燕山在北京相遇,交汇位置就在北京城的西北角,中间为一条沟所隔,此沟名“关沟”,沟东属燕山脉,沟西属太行山脉。

关沟名气一般,但因夹在两大山脉之间,成了进出北京的重要通道,其军事意义巨大。古代行军之途可不仅仅要能过人,还要可通车运粮、可运攻城设备,所以群山之间的关口往往成为兵家必争之地,没有它过人过不了粮,坚持不久;过人过不了设备,无法攻城。关沟的名气,在历史上早被这里关口和长城所代替,如今已是著名景点的居庸关和八达岭,它们就在燕山脉和太行山脉的交汇处。

清明假期,陪孩子来西山国家森林公园参加定向跑的活动,才是第一次来。

Read the rest of this entry

足迹, 摄影, 北京, 手机

部门团建选择了石林峡,在平谷,现为国家4A级景区,以遍布巨石而名,又被称作“北方巨石第一园”。

这片地区曾经为海,海水中的泥沙和碳酸盐不断沉积,形成了此地的岩石基础,这也是北京地区有喀斯特地貌的原因,比较有名的是十渡和石花洞。燕山运动时期发生了一些列地壳变化,火山喷发,褶皱成山,上升、塌陷、断裂、扭转后,成就了如今的地貌。这也是石林峡的成因,石林峡属于燕山。

无疑,北京最重要的山便是燕山。战国时期的燕国,北京的“燕京”之名,还有韩愈的“燕赵多有慷慨悲歌之士”,皆源于此山之名。广义上的燕山,东起大海,西至第二阶梯交界线,指东北平原和华北平原间一系列山地和丘陵的统称,形状有点像雄鸡的喉咙。狭义上的燕山,指北京北和承德南之间大体东西走向的一群山。

让燕山声名鹊起的是红山文化、热河生物群,还有燕山运动。它发生在距今2.5亿至6500万年间,主要指中国东部的一系列造山运动,因以燕山附近最为典型,故名“燕山运动”,对中国整体的地貌都有着深刻影响。

全人类整体的文明不过几千年,和持续两亿年的燕山运动比起来,时长不足万分之三,相当于存在了一天24小时内的21秒,沧海一粟,微乎其微。即使如此,处于游牧文明和农耕文明交界线位置的燕山,因其“时农时牧、半农半牧”的特征,一直是农业和农耕文明反复争夺的焦点。如今那遍布燕山山脉,时间跨度长达2000年的历代长城遗址,仍在山脊上明确存在着,凌厉地划出一道给望见它的人宣言般的拒绝。

和平年代,仅剩下了景色。不过,还是要知兴衰,知自然的兴衰、知历史的兴衰。

Read the rest of this entry

北京, 手机, 足迹, 摄影

又至雍和宫,这大概是北京香火最旺的寺庙了。八月十五中秋节,又恰是上香的日子。

很少烧香拜佛,除了平安、健康之外,也没有什么所求。只如今,加了一个机动车摇号,切实刚需。

清朝,有“潜邸”之说,专指皇帝出生或居住过的地方,又名“潜龙邸”。因往往会被赋予各种神秘和神圣色彩,故在皇帝登基之后,是不允许再有人居住的。雍正出生和成长的地方是雍亲王府,所以在他登基后,家人就搬离了此处,并改为雍和宫。虽说是荣光,但一个得势的王爷搬起家来,也挺折腾。

搬家次数最多的,是北京的醇王府。醇王府原在西城区,本是纳兰明珠的宅子,也是著名词人,吟出“人生若只如初见”的纳兰性德成长的地方。后被和珅相中,并占为己有,又几经周转到了醇亲王奕譞手里,所以改称“醇王府”。奕譞次子载湉成了之后的光绪皇帝,醇亲王府便成了潜龙邸,醇亲王一家高兴之余,也得搬家。

他们搬到了后海北沿,重建了醇王府,因在北面,故新的王府称“醇王府北府”,老的称“醇王府南府”。后来,奕譞第五子载沣袭封醇亲王爵位,而其所生长子溥仪也当上了皇帝,所以这个北府也成了潜龙邸,又要搬家,这次搬到了中南海西北角。因载沣此时为摄政王,所以新王府被称作“摄政王府”,只不过到清朝灭亡时仍未竣工。这就是北京历史上有三个醇亲王府的原因。

成了潜邸,虽然不能日常居住,但可改为行宫或庙宇,雍和宫便一直是皇家行宫,后被乾隆改为庙宇。

Read the rest of this entry

摄影, 北京, 手机, 足迹

《国家地理》在北京举办了一个展览,过来参观。

一进门,这张浅绿色眼眸的阿富汗少女难民,便深刻地抓住了人们眼球。这是一张1985年刊登在《国家地理》封面上的照片,这个少女当时14岁,在这个眼神里有恐惧、有仇恨、有警戒等。对于阿富汗的情况,这张照片,这个眼神,便足够了。照片的意义很大,更容易让人触动和共情,引发反战的舆论和支持。

参观时,阿富汗正在经历战争,塔利班势如破竹地打败政府军,已经到了首都郊外。今天写这篇博客的时候,塔利班已推翻了原阿富汗政府。至于孰对孰错,往往都是由胜者来书写,我们也无意去深究,只希望阿富汗能摆脱战争和混乱,让人民生存有保障,获得争取幸福的机会。

Read the rest of this entry

摄影, 北京, 手机, 足迹

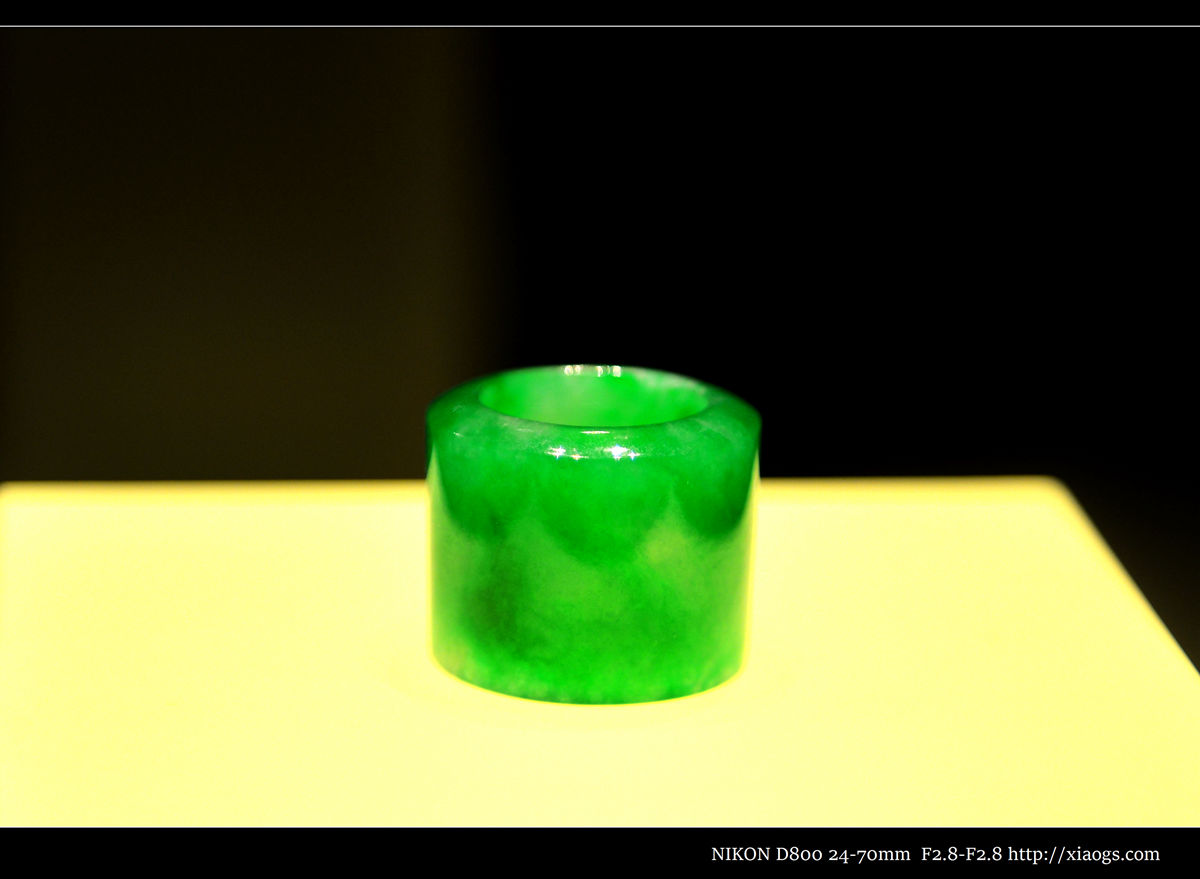

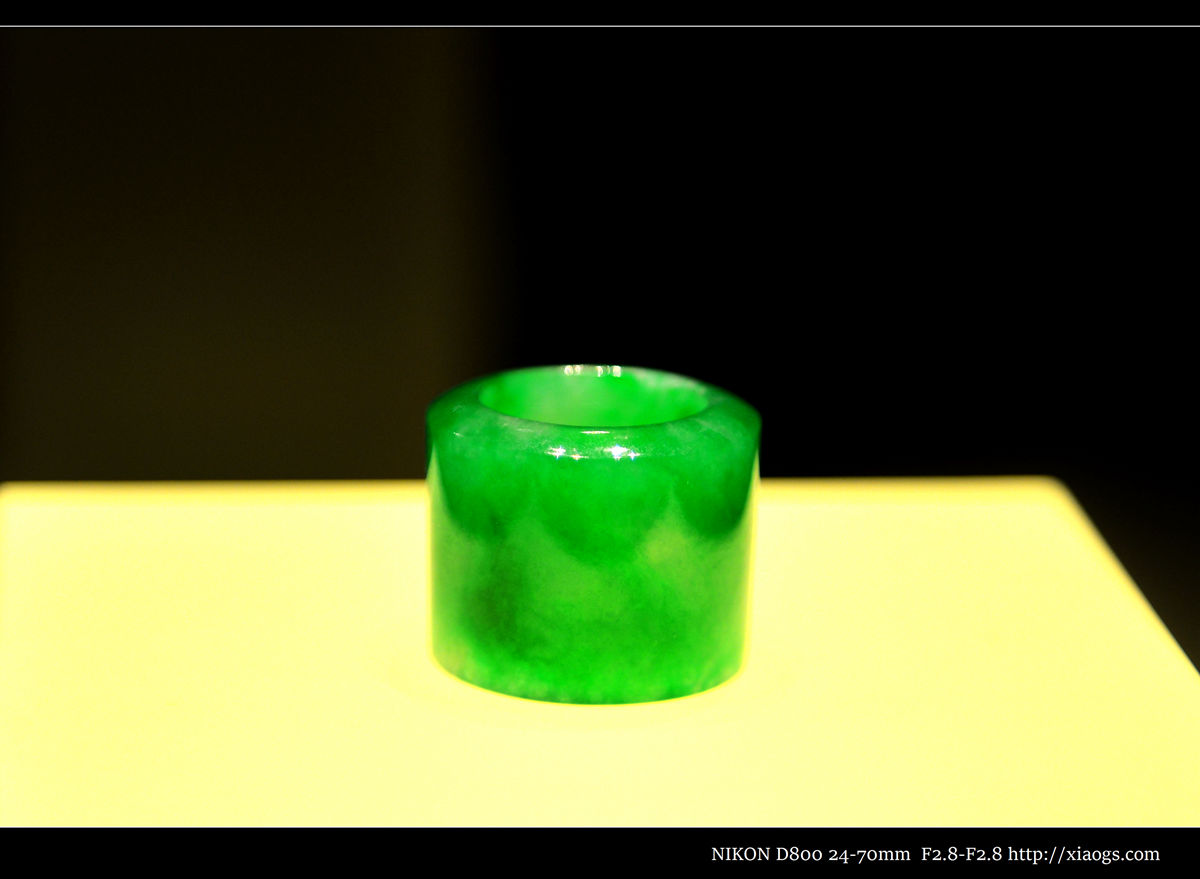

首都博物馆的玉器,因为它们背后的人和故事,别有洞天,应该是最有意思的。这件玉扳指,为镇馆之宝之一,据称评估后,价值两个亿。

我们看连续剧,会发现清朝的王公大臣经常戴着扳指,甚至一些古装武打片,清朝之前的官宦人员也有戴的,尤其一些江湖门派的掌门人,甚至拿这当掌门信物,这其实便就有错误了。

扳指,又名“班指”,最初是有实用价值的,为拉弓时保护手指,戴在右手的大拇指上,部分有弦槽。满族八旗子弟因重视骑射,基本人手一个,但最初多采用韧涩材质,常见的是驼鹿的鹿骨和鹿角。

满人入关后,随着生活安逸骄奢,逐步有了犀角、象牙、玉、瓷、翡翠等名贵原料制成的扳指,开始追求美学价值和身份认同,从皇帝到商贾,成了一种时髦,人人竞相戴之。甚至有了文武扳指之分,文扳指偏薄,上有诗词和雕花,武扳指偏厚,多兽状造型。当时京城流传:贝勒手中三件宝,扳指、核桃、笼中鸟。

虽然清朝之后才发展成为一种首饰并附带各种身份信息,甚至可能成为掌门信物之类的,但它的出现其实很早,中国最早的扳指实物出土于商朝的妇好墓。但汉族地区的传统样式为梯形,一边高、一边低,明朝及以前基本均是如此,而满族、蒙古族的扳指,一般为圆柱体,便如此件样式。

这件扳指能成为镇馆之宝,除了它的材质,的确晶莹剔透、翠绿欲滴,还因为它的主人,李莲英。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 北京, 单反, 足迹, NIKON D800