陆游出生于宣和七年(公元1125年),对那一年国人没什么大印象,但若知道一个月后,徽宗禅让,钦宗继位,改元靖康。国人大抵便都明白,这不是一个好时代。但凡有点血性的人,在那个时代过得都不舒服。

陆游两岁时,金兵攻破汴京,北宋灭亡,其父陆宰携家眷南逃至绍兴。时称“山阴”,山为会稽山。

陆游,如今被称作“爱国诗人”,曾自言“六十年间万首诗”,今存世的也有九千三百余首,数量上应该仅次于乾隆,当然质量要高得多。他的大部分诗,都是悲的。因他是主战派,而南宋主和派当权,所以有的被杀,有的退隐,剩下的愤青。以他的性格,再加之南宋反复不定的政策,注定会在官场起起伏伏,世称“五起五落”。

读陆游,可用一首《诉衷情》:当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

读陆游,还有他在史书上虽寥寥几笔,却被广为人知的和唐婉的爱情,所以我们来到了沈园。

其原为宋代沈姓富商的私家园林,又称“沈氏园”,后因《钗头凤》而名。此后园林虽几易其主,而这两阙词都曾被竹木保护了起来。八百余载风霜后,古物如今早已不在,而诗词及其饱含的情感却得以传今。文化是融入基因的,诗词之于国人尤甚,财物却只留一时。沈园现为国家5A级景区,字由郭沫若所题。

Read the rest of this entry

单反, 浙江, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影

来绍兴,有个景点偏远,所以来的人不多,那就是诸暨。诸暨苎萝村,是西施的家乡,其姓施名夷光,因在苎萝西村,故得名“西施”,成语“东施效颦”里的“东施”,在东村。西施与王昭君、貂蝉、杨玉环并称“中国四大美女”,并居首。国人常说的“沉鱼落雁,闭月羞花”中的“沉鱼”便是她。

相传,吴越之争中,越国战败,勾践被俘,入吴为奴三年。他对夫差言听计从,甚至问疾尝粪,终得信任,得以归国。回来后卧薪尝胆,励精图治,最终越甲吞吴。他对内“十年生聚,十年教训”,前十年生育人口,聚积财物,再十年教育训练,同心同德,用二十年磨一剑。对外,高价购买吴国粮食,使其粮库空虚;赠送木料和能工巧匠,助其大兴土木,消耗财力;散布谣言,离间君臣,杀害伍子胥;赠送美女,让吴王沉迷酒色、日益骄奢、不问政事。这些被称作“灭吴九术”或“灭吴七策”,乃文种和范蠡所献。

美人计是乡野茶饭的主要谈资,最被广为流传,也最有群众基础,所以西施的知名度和受欢迎程度比一众诸侯将相要高得多。“西施传说”还被列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。

西施故里现为国家4A级景区,若没有当年萧山和诸暨对西施故里的争论,说不定也重修不成今天模样。

Read the rest of this entry

单反, 浙江, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影

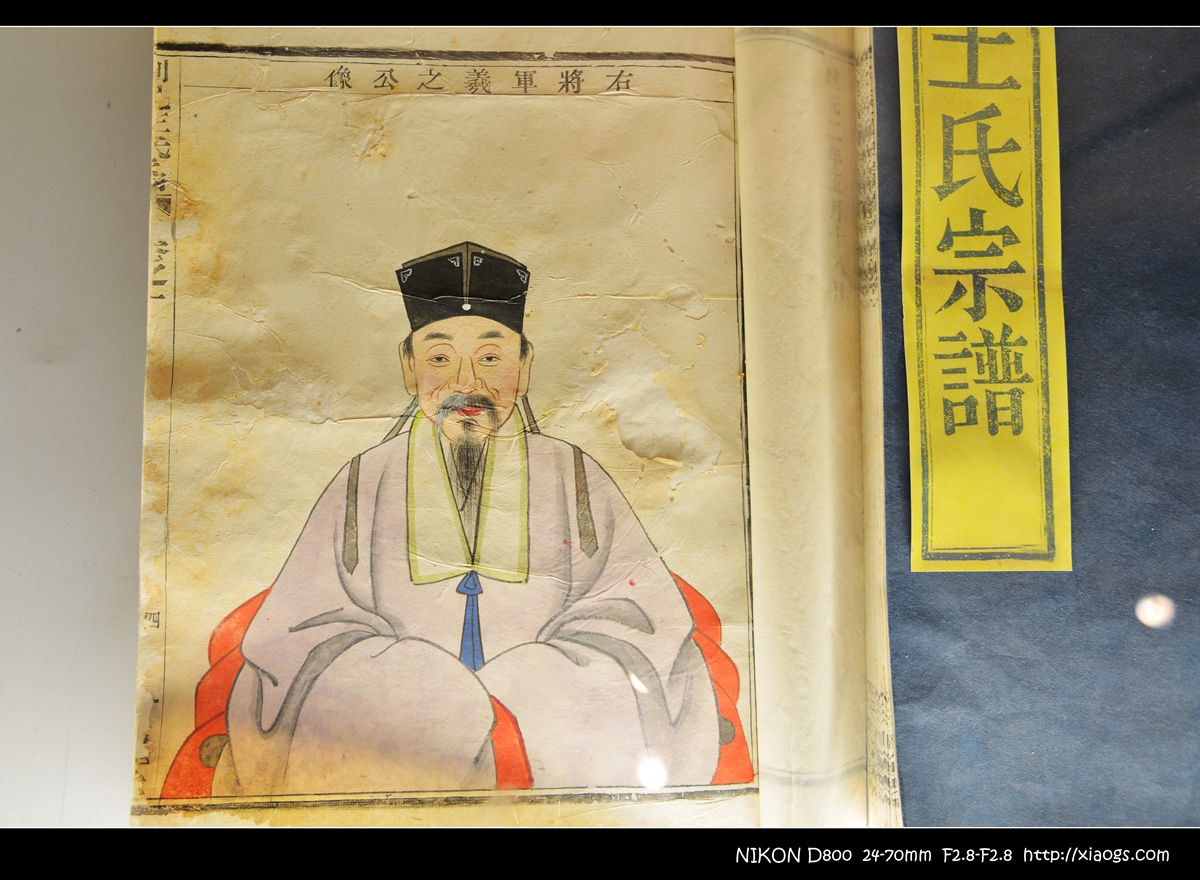

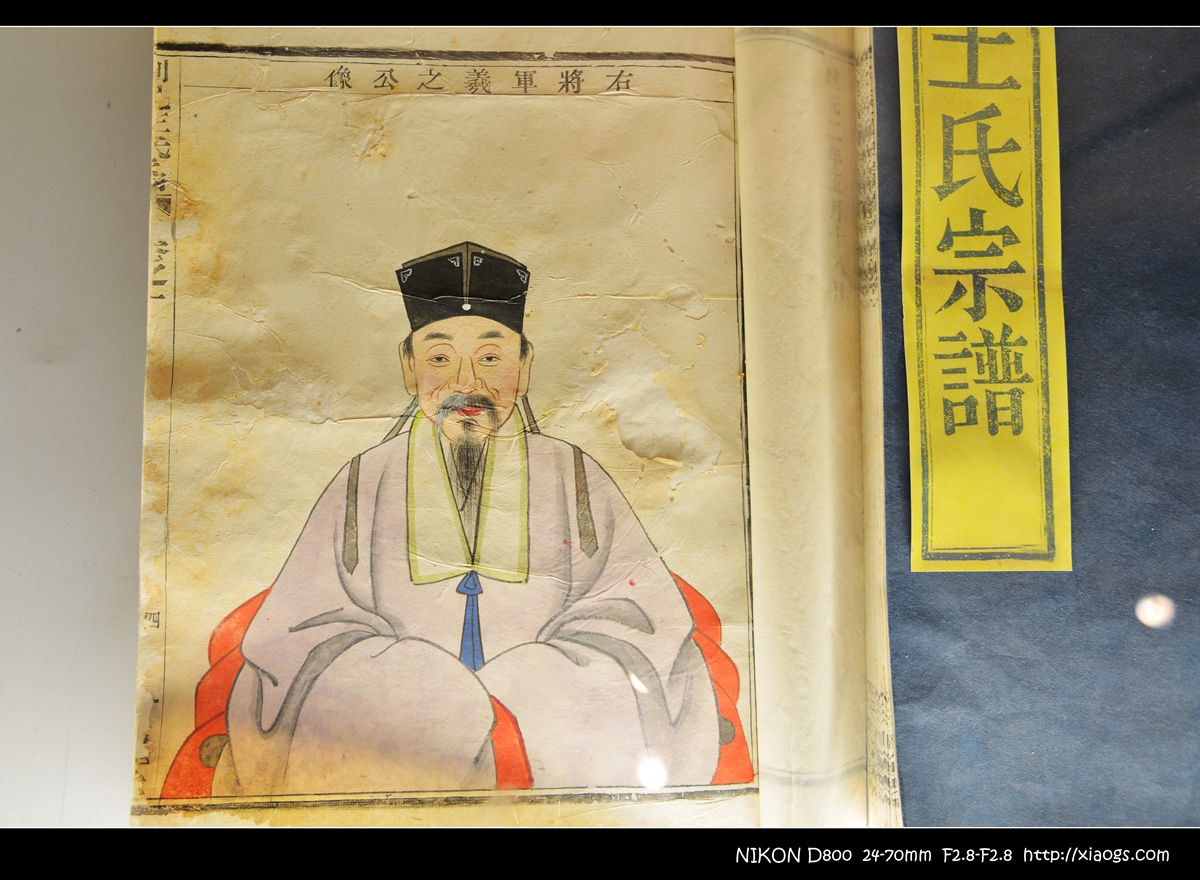

中国书法第一人被公认为王羲之,其所书的《兰亭集序》也被称作“天下第一行书”,基本妇孺皆知。而兰亭在绍兴,王羲之晚年就在此居住,现为全国重点文物保护单位。

兰亭在绍兴西南的兰渚山脚,因越王勾践曾在此种植兰花,汉代于此设驿亭,故得名“兰亭”。因东晋永和九年(公元353年)的一副《兰亭集序》而成为书法圣地。

王羲之,生于晋惠帝太安二年(公元303年),属魏晋时期的名门望族,山东琅琊王氏。时局正“八王之乱”,后随司马睿渡江到南京,聚居于乌衣巷。“旧时王谢堂前燕”的“王”,是琅琊王氏。当时风头无两的王导,便是王羲之的伯父,东晋开国皇帝司马睿登基时都要拉着他一起坐龙椅的,是他让南北士族支持了司马皇室,成为东晋中兴名臣之最。时有“王与马共天下”之说,“王”是琅琊王氏,“马”是司马皇家。

永和七年(公元351年),原会稽内史丧母,丁艰去职,诏令王羲之为右军将军、会稽内史。这一年,王羲之到了绍兴,一直到晋穆帝升平五年(公元361年),58岁的他病逝此地。

绍兴算是他的第二故乡。

Read the rest of this entry

浙江, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反

柯岩是到绍兴的第一个景点,也是本次出行的第一站。为国家4A级景区,主要包括柯岩、鉴湖、鲁镇三大部分,其中的柯岩佛造像还是全国重点文物保护单位。

古越人称常绿乔木、树枝树干为“柯”,因山上原有以树枝为梁为柱,以竹为壁的驿亭,故名“柯亭”,有简陋之意,而山也得名柯山。柯亭后被移走,柯山也在千年开采之后消失不见。

柯山的石质上乘,号称“砚瓦槽”,其色泽清灰雅致,且平整耐用,使它成为中国最早的露天采石场之一。过去绍兴官府衙门和富商豪绅的私家台门、厅堂所铺石板均以此为首选,并源源不断地流向四方。至三国时期,柯山便已被采掘的仅剩一半,只留下了云骨和石佛两块孤石,各有所奇,便是下面照片的两块。

其中,近处一块之上开凿了高12米的弥勒造像,是浙江最大的石佛。不过具体开凿日期已成谜,主要有三国、晋、隋三种说法。即使隋朝至今,也有1400余年历史。远处一块被称“云骨”,高30米,而底部直径不足1米,却能屹立不倒,像一缕云烟,袅袅升起,故得名。相传米芾酷爱奇石,于此连坐数日,赞叹不已。

再加上此地其他姿态各异的石宕、石洞、石壁,故自唐宋之时起,柯岩就成了揽胜之地。

Read the rest of this entry

浙江, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反

中国有四大名楼,因文而名,包括江西南昌的滕王阁、山西运城的鹳雀楼、湖南岳阳的岳阳楼,还有湖北武汉的黄鹤楼。除了岳阳楼稍微早些,仍是木构建筑,其他三座都是近几十年建成的钢筋水泥仿木建筑。所以,虽然都成了国家4A或5A级景区,但真正被列入全国重点文物保护单位的只有岳阳楼。

武汉因为疫情而被全国关注,也因我在此工作过两年,爸妈一直想来,所以这个国庆出行的最后一站选择了这里。登上岳阳楼,顺便看一下让毛主席写下“一桥飞架南北,天堑变通途”的长江大桥。

让黄鹤楼闻名的是崔颢所题《黄鹤楼》:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。即使李白曾在此留下《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。他仍是盖过了前者。李白再至此,读着墙上崔颢留下的诗,自觉搁笔,留下“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。

黄鹤楼内部,题壁上有七位大咖,是黄鹤楼的文人天团:李白、崔颢、孟浩然、王维、贾岛、顾况、宋之问。李白还是妥妥的C位,好像只有顾况和宋之问的咖位小些。

顾况在此作:黄鹄徘徊故人别,离壶酒尽清丝绝。绿屿没馀烟,白沙连晓月。

宋之问在此作:清江度暖日,黄鹤弄晴烟。

Read the rest of this entry

湖北, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反