中国的山,一直比较喜欢喀斯特地貌,还有花岗岩类山体,对于丹霞地貌,虽有接触,也见过一些,但似乎一直未提取兴趣,或者说没有太多惊艳的景观可言。

丹霞地貌,简单定义为:以陡崖坡为特征的红层地貌,即有超过十米高的红色陡崖,其名出自“色如渥丹,灿若明霞”。“丹霞”二字很容易让人联想到大西北,甘肃、新疆的粗狂戈壁和大漠落日似乎更与之配套,但恰恰相反,丹霞的最初发现在广东。申请世界自然遗产的六处“中国丹霞”,分布在广东、贵州、湖南、浙江、福建、江西,也一律长江以南。虽很少有落日,却多了葱郁绿植,多了清溪碧潭,粗狂中携带着一丝婉约。

丹霞地貌的定义是中国,丹霞的红色也“最中国”。我国上古有四大神话,共工触山、女娲补天、后羿射日、嫦娥奔月,共工怒触不周山后,天塌地陷,女娲挺身而出,炼就五彩石补天。那丹霞地貌,也许便是女娲手里的红色彩石遗落到人间,印迹着中华民族的中国红。

的确和诸多攻略说的一样,武夷山景色的核心和灵魂在九曲溪,千万不可错过。武夷山的丹霞地貌,也只有在九曲溪的竹筏上,才能有次切实的感受。这条贯穿武夷众多山峰之间,蜿蜒十公里的九曲溪,因三弯九曲而得名,有曰:“溪流九曲泻云液,山光倒浸清涟漪”。

Read the rest of this entry

相传上古时期,彭祖率领族人移居到闽北一带。这位相传活了880岁的彭祖,如今被誉为是中国的烹饪鼻祖、气功祖师、长寿始祖,还有很多人将其视为房事鼻祖。

当时的武夷山地区洪水泛滥,汪洋一片,彭祖的两个儿子彭武和彭夷便带领族人开山挖河,疏浚洪水,终还了此处水秀山青。后人为了纪念两兄弟,便称堆土所成山脉为“武夷山”。而挖出的河,便是九曲溪。

现今,武夷山是世界文化与自然双重遗产、世界生物圈保护区、全国重点文物保护单位、国家重点风景名胜区、国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、国家水利风景区、国家生态旅游示范区、全国文明风景旅游区示范点,一堆的头衔着实亮眼。国内能与之可匹的,已寥寥无几。可惜,还不是世界地质公园。

最近太忙,出发前又去了巴基斯坦出差,回家后因为国庆阅兵,被告知1号小区封闭,所以30号晚上就到了机场住下。为国腾地的同时,1号也不用起个大早了。攻略没时间提前做,只能前一晚再决定明天安排了。

1号,6点45的飞机,从北京飞武夷山,客栈在景区内大王峰下,先放行李。

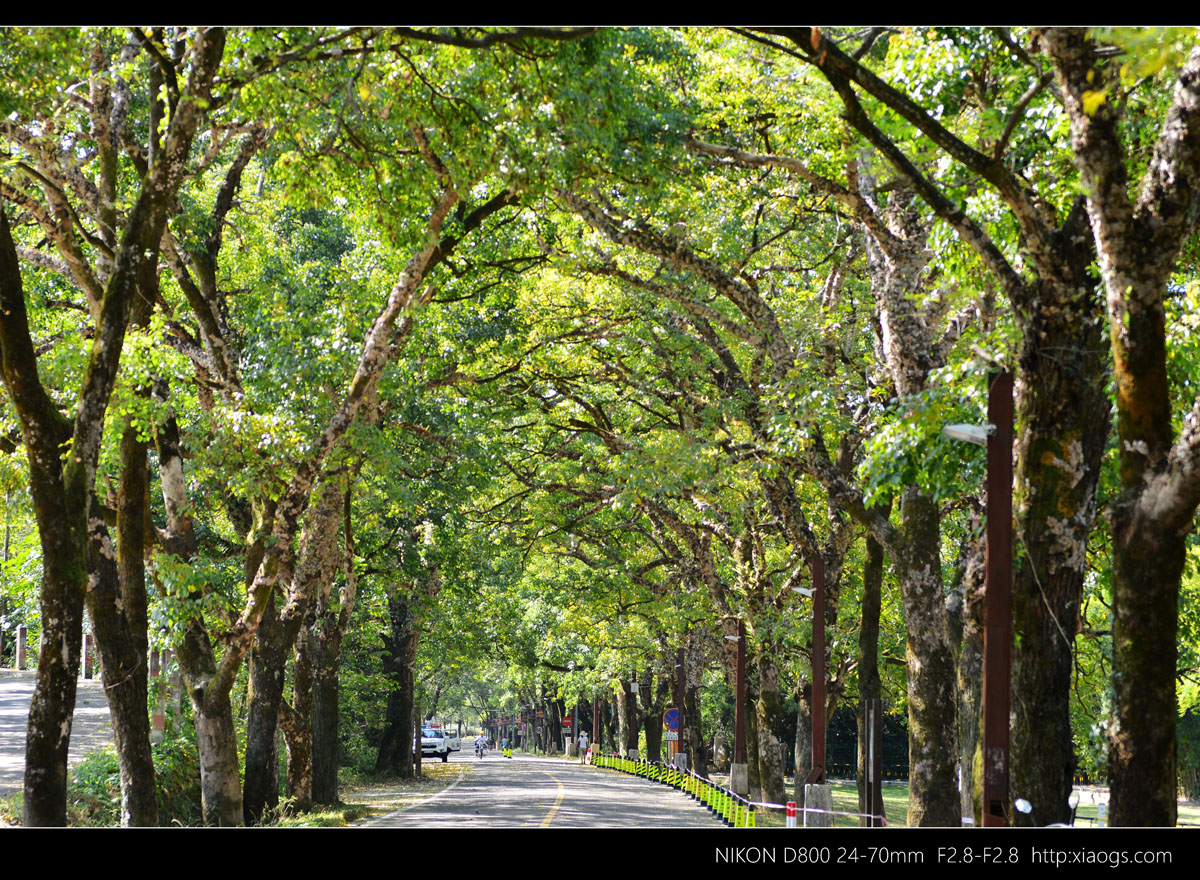

客栈外,景区内的林荫大道,浓郁而鲜明。

Read the rest of this entry

国庆,原计划要去日本,结果犯懒没提前买票和安排行程,九月底临近放假,才发现机票价格贵到离谱,便放弃。寻找其他国家行程,也都折在了机票上,看来不提前预定,总要多付出些成本。

目标转移到国内,打开中国地图,发现了福建。

福建,是个很特殊的省,简称“闽”,其造字的“虫”,即“长虫”,通“蛇”,在我家乡的方言中,至今仍称蛇为“长虫”。故“闽”的字面意思是门内一条蛇,即家门供奉蛇的氏族。闽越人的图腾为蛇,而蛇的天然不亲近属性,导致以蛇为图腾的民族大多披上了一层神秘感。

福建多蛇,是因为多山。其山地丘陵占陆地面积的80%,仅东南角有些许平原存在,是厦门、漳州、泉州的朋友圈。西部的武夷山山脉,西侧陡峻而东部舒缓,形状似一个人坐在椅背上,面朝大海。山体还拦截了水汽,使福建降水充沛,拥有全球同纬度面积最大的中亚热带森林,成为我国森林覆盖率最大的省,高达65%。

福建还多雨,闽江的水流量超过了长度是它十倍的黄河。降水多,自然也多河,但大多源于山,终于海,在省内自流,成为一个封闭体系。水流日复一日地切割着山体,劈山裂谷,成就了如今的极致风景。

Read the rest of this entry