黔灵山在贵阳市内,国家4A级景区,不仅自然风景优美,还有被列入全国汉族地区佛教重点寺院的弘福寺,很多到贵阳的人都会来此。当然,还有个重要原因是这里可以近距离接触到猕猴,很多的野生猕猴。

黔灵山开发较晚,明代以前这里是片未开发的荒野,虽然明朝来过一些名人,并开始为世人所知,但直至清初,这里依旧是“荒烟野树,人迹罕至,固虎豹之宅,而狐狸之居也”。清康熙十一年(公元1672年),赤松和尚在此创建弘福寺,并名此山为“黔灵山”后,高僧名士、达官墨客便往来不绝,逐渐成了著名景点。

关于猕猴,其实比上面那些人来得更晚些。1966年以前,这里并没有野生猕猴,那一年从动物园跑出来几只,然后逐渐成了稳定猴群。自上个世纪八十年代起,开始有意识地投喂,所以规模逐渐扩大。如今,它们一是不缺食物,二是没有天敌,数量已突破千只,并在每年以不低的增速继续繁殖。

猴子多了,是好事,人与自然和谐相处,也成了一张贵阳名片。但也有坏事,比如猴群数量激增,间接导致了黔灵山的红腹锦鸡基本灭绝,还用每年几千起的伤人事件让景区应接不暇。

有些潜伏在草丛里的猕猴,野性十足。

Read the rest of this entry

足迹, 贵州, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反

按着汉族地区佛教全国重点寺院的名单去旅游,共有142座,分布在贵州的仅2座,且都在贵阳,一座弘福寺在黔灵山上,一座黔明寺在甲秀楼旁,正好都可以逛逛。

先去黔明寺,其建于明朝末年,清乾隆三十六年(公元1771年)重修,寺庙规模不大,但也是苦心经营。至清末战乱,寺内住僧纷纷离散,当地舒姓士绅趁无人照料之际,便将寺庙改为了家祠,更名“舒家祠堂”。

舒姓士绅有两个女儿,皈依东山寺方丈广妙法师住家修行,修行方式有点水,如今倒大有人在。1932年,广妙法师于东山寺任期届满,两个女儿便以弟子身份将其迎养于家祠。后来祠堂修缮,竟挖出乾隆三十六年(公元1771年)的重修黔明寺石碑,广妙法师遂得知真相,并起诉至法院。最终,判决舒氏退还寺庙,恢复黔明寺旧名,由广妙法师任主持。在广妙法师带领下,寺庙虽小,但有了发展,皈依者众,成了一方重要丛林。

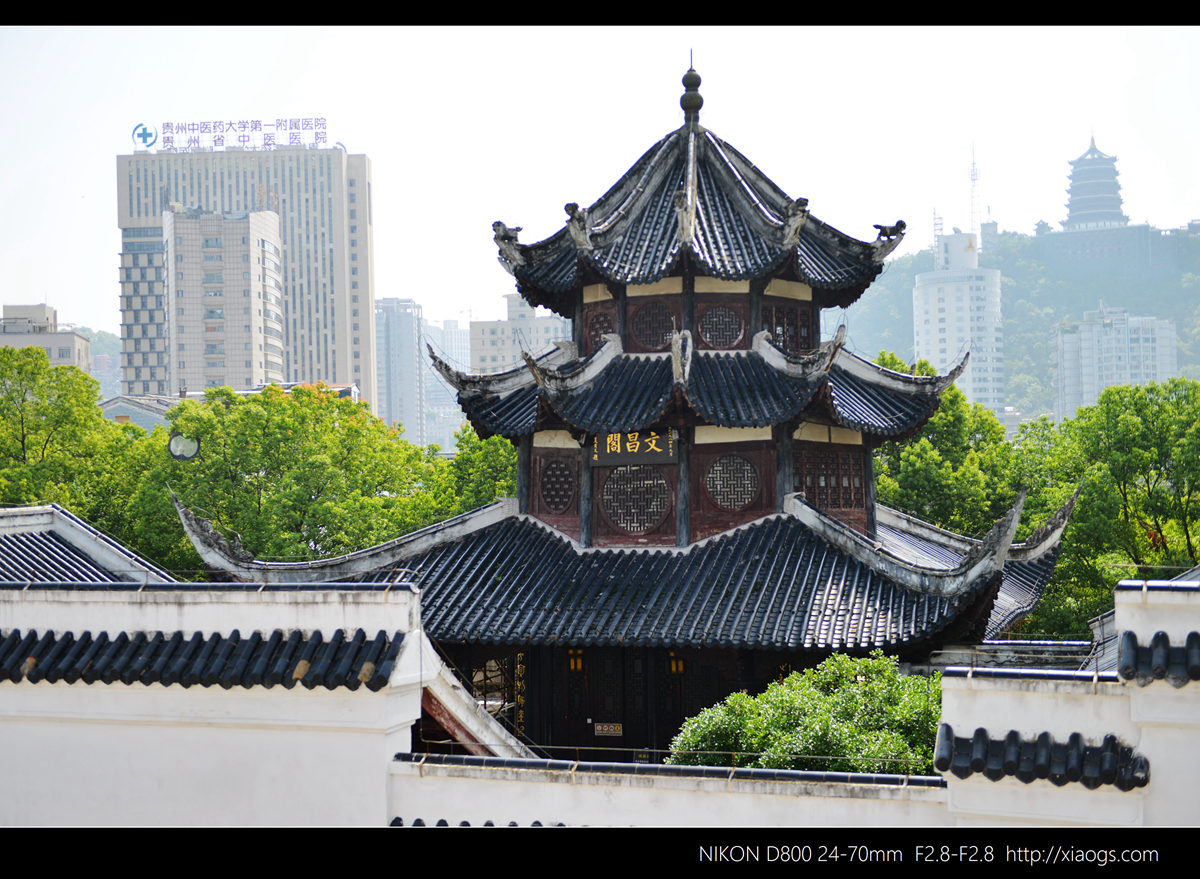

住处离着寺庙不远,准备走路过去。出酒店,不多远,先到了文昌阁。其始建于明万历二十四年(公元1596年),于清康熙年间重修,而后历代均有修葺和扩建,现今已被列为全国重点文物保护单位。

九角建筑的文昌阁,好像全国仅此一例,而且内部梁柱,数量都是九的倍数。

Read the rest of this entry

贵州, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 足迹

中国南方喀斯特地貌被列入了世界自然遗产,共分了两期,第一期包括三处:云南石林、贵州荔波、重庆武隆,第二期又补充了四处,包括:广西桂林和环江、贵州施秉、重庆金佛山。

荔波属于黔南布衣族苗族自治州,在贵州最南部,是云贵高原和广西盆地的过渡地带,被划入世界自然遗产的喀斯特地貌主要分布在两个景区,一个茂兰国家森林公园,被誉为中国最美森林;一个是樟江风景名胜区,大小七孔桥声名远扬。都是国家5A级景区,但因时间紧张只能二选一,最后选择了名气更大的大小七孔。

相传在古代,响水河两岸分别住着布依族和瑶族,两族之间禁止通婚。但这显然限制不住情窦初开的儿女情长,瑶族男生金宝和布依族女生拉雅一见钟情,金宝便为了心爱的人修了这座桥,也连起了两个民族和村寨。其实,布依族是当地土著民族,而瑶族则是为了躲避战乱从广西迁徙于此,但因语言和习俗隔阂,两个民族的交流甚少,更别说谈婚论嫁了。每当这个时候,首先冒头的,自然是和好奇心成正比的爱情,所以有了上面的传说。

随着小七孔桥的修建,两族人民的交往也愈发密切,这也成了连接贵州和广西的一座桥。现存的小七孔桥修建于清道光十五年(公元1835年),已快有两百年历史。其长40米,宽2.2米,桥头有石碑书:群山岩浪千千岁,响水河桥万万年。

Read the rest of this entry

贵州, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 世界自然遗产, 足迹

苗族,是多苦多难的不断迁徙的民族,发源于四川雅砻江和岷江一带,因与古羌人冲突,便迁徙到了长江中游的洞庭湖地区。他们在这繁衍生息,号称“九黎”,先是打败炎帝,后又在蚩尤带领下一路占领了黄河流域。最终兵败黄帝,又退回长江流域,后建立了三苗部落联盟,这时中原对应着尧舜禹的时代。

大禹的功绩之一有平四凶、流四罪,“四凶”指:饕餮、混沌、穷奇、梼杌,“四罪”指:共工、三苗、鲧、驩兜。《尚书》曰:流共工于幽州,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。三危便是今之敦煌的古地名,境内的三危山就在莫高窟对面。自禹征三苗后,“三苗”便在中国史书中消失了,而后则出现了楚蛮、南蛮、荆楚等称呼。有学者论证,古人称南方少数民族为“蛮”,便是“苗”音。

苗族自称蚩尤之后,而蚩尤战败,所弃桎梏化为枫木,所以苗族人每次迁徙的时候,总是选择一棵长得最丰茂的枫树带走,等选定下个聚集地后,先栽枫树,等存活才说明此地可居住。又因,相传枫树有招魂作用,所以这不仅记载着他们一路颠沛迁徙的苦难和记忆,还带着祖先的亡灵和对故土的思念,何其悲壮。

如今苗族分布很广,主要于贵州、云南、湖南、湖北等地,有不少自治州县,国外主要分布在老挝、越南、泰国等地。西江苗寨是全世界最大的苗寨,因余秋雨的文章而火:我们是蚩尤之后,以美丽回答一切。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, NIKON 70-200mm, 摄影, 单反, 足迹, 贵州

“闻道龙标过五溪”一般指“武陵五溪”,指沅水上游的五条支流所覆盖的这片区域。㵲水(溪)是其一,发源于贵州,流经镇远古城,最终在黔阳古城汇入沅水。当然,“五溪”历来有争议,比如夹在这片地域之中的武水(溪)没有包含在内,武水的一级支流沱江边上,有另外一个古城,便是凤凰。这三座已都去过了。

㵲水的贵州段,便是㵲阳河,其经过镇远时,自西向东呈“S”形贯通全城,形成了“九山抱一水,一水分两城”的独特的似太极图般的景象,所以很多人又称其为“太极古镇”。若是想看这幅太极全貌,是需要航拍的,不航拍的话,到青龙洞也能看个大概。石屏山上也够呛的。

青龙洞古建筑群集儒、释、道建筑于一体,始建于明洪武二十一年(公元1388年),至今已600多年历史。曾几度毁于兵火,又几度重建,如今被列为全国重点文物保护单位,被誉为“贵州古建筑博物馆”,是贵州古建筑规模最大、构造最精巧的,因建在悬崖之上,集合了36座单体建筑,贴壁凌空,故又有“南方悬空寺”之称。

提前预留了一部分时间专门逛逛,于其上俯瞰㵲阳河及整个古城。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 足迹, 贵州, NIKON D800