城山日出峰,是世界上最大的突出于海岸的火山口,它目前是一个休眠火山,形成于10万年前的海底火山爆发,海拔约182米。

在火山口四周有99块奇石,围成一圈,犹如一个镶满珠宝的王冠,在深蓝色的大海中,在浓浓的绿色映衬下,极为漂亮,被列入了世界自然遗产名录。

不仅在火山口四周,在整个游览途中,都可以看到很多奇形怪状的石头,很多还有着美丽的传说,虽然不少和抵抗中国的元军有关。这些石头大多是火山爆发时,火山灰尚未凝固时而形成的陡峭斜面,当发生降雨的时候,雨水在斜面上流淌,侵蚀火山灰层,并逐渐下切,形成了各种形状。

其火山口的直径约600米,深90米,很是美丽。

虽然从山底爬至山顶,只需要二十来分钟,但若想看到全景,似乎只能航拍。这是我在网上找到的,晴天下的照片,来济州岛的众多原因里,之一便是这张照片。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 世界自然遗产, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 韩国

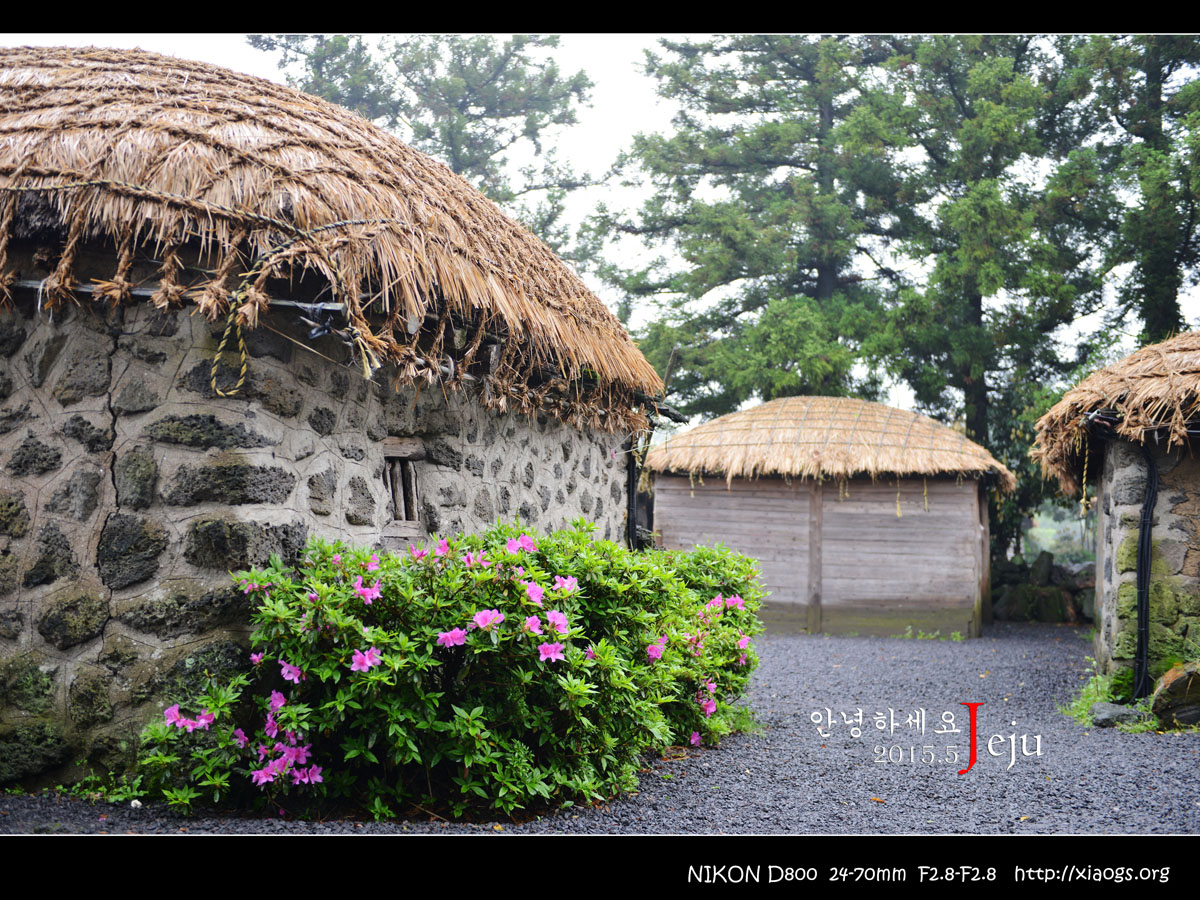

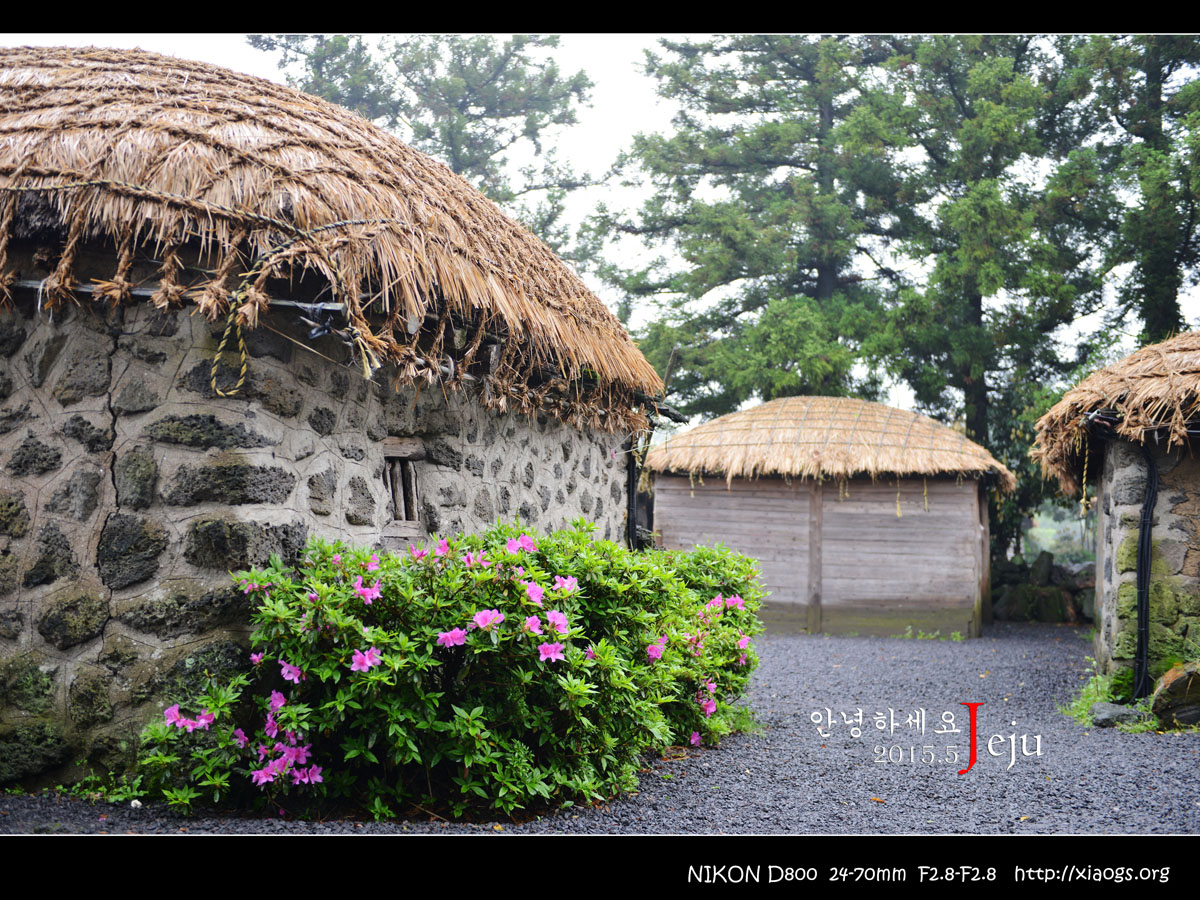

城邑民俗村是下一个景点,进村是个五十多岁的导游,中文讲得不错。

济州岛有“三多”,风多、石头多、女人多。前两个是自然条件,后一个是经济条件和历史原因。对于日本,韩国人的敌对情绪比中国人并不低。

又如她所述,济州岛是因为火山爆发,熔岩遇到海水冷却而形成的,跺脚几下,能明显感觉到地下是空空的。黑色的多孔的玄武岩,在这里到处可见,并不适合耕种,所以人们相对贫苦,只能靠海。

导游还讲起了关于称呼的故事:未婚的女人叫做“皮巴里”、已婚的女人叫做“能巴里”、未婚的男人叫做“同巴里”、已婚的男人叫“王巴里”。惹来大家哄笑,因为这个团里大多是“王巴里”。

如今,政府会给这里的居民补贴,要求他们继续住在这里,维持原始风貌,算作一个风俗展示类的景点。我们所熟悉的韩剧《大长今》,便有一部分镜头是在这里拍摄。

但年轻一代人大多还是留不住的,都去了大城市里读书或工作,如同导游的孩子。

Read the rest of this entry

足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 韩国, 摄影, 单反

4月29日,从天津飞至济州岛,夜晚到。

4月30日,行程第一站,是济州岛民俗自然史博物馆。

似乎来这个景点听起来有些不可思议,这种地方应该很少会有人主动去的。但它交通方便,门票便宜,而且还能讲些我们不清楚的历史,特别适合到一个陌生地方,也特别适合旅行团。所以在这里,我们看到了很多中国人,大概都是一样的安排。

进馆,首先看到的是济州岛的世界自然遗产展示,有些照片和模型,介绍整个海岛状况。从这里来看,汉拿山顶的火山口,那个湖,在满山的杜鹃花映衬下,好漂亮,也让人犹豫是否去攀登一下。若不是带着孩子与老人,自是去了。

我们这次有个韩国地导,讲得并不认真,但中国话很地道,一口的京腔,比较滑头的样子。即使如此,依旧还是让人省心太多,有导游的好处就是不用提前做攻略,不用自己安排交通和住宿,省心省事。

馆内首先看到的是黑色,黑色的多孔玄武岩,是这里的基色。然后看到的便是蓝色,深蓝色,是海洋的颜色。海岛文化,离不去赖以生存的大海烙印。

Read the rest of this entry

足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 韩国, 摄影, 单反

济州岛,属于韩国济州特别自治道,是位于韩国最南侧的一个独立小岛,也是韩国最大的岛屿,为火山岛。地理上与中国江浙沪隔海相望,比南京的维度略微偏北些。

国外景点加上英文名,Jeju Island,其自诩为“新世界七大自然奇观”,这并非公认的名号,是他们自己弄的,是韩国人的天分。但它的确被列入了世界自然遗产,岛上的汉拿山大名鼎鼎,但不再是卖拌饭的连锁快餐店,而是韩国最高峰。

这次之行比较仓促,也没有什么过多准备,只是在妻的撺掇下,觉得应该带着父母出去玩一次,他们没出过国,临时决定选了个近点的地方,济州岛是个好选择。

上有老人,下有孩子,跟团也许是唯一选择,这大抵也是我们出游的第一次报团。携程旅游上的选择不少,根据行程和性价比选了一家半自由行的,顺便留出一天时间自由活动,避免在这个小岛上留下遗憾。

我们来了,我们回了。如今的石老人,济州岛的标志,静静立在水淹之后的书架之上。阳台上的花开了几朵,有着暖暖的阳光,是难得的周末。

Read the rest of this entry

足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 韩国, 摄影, 单反, 世界自然遗产

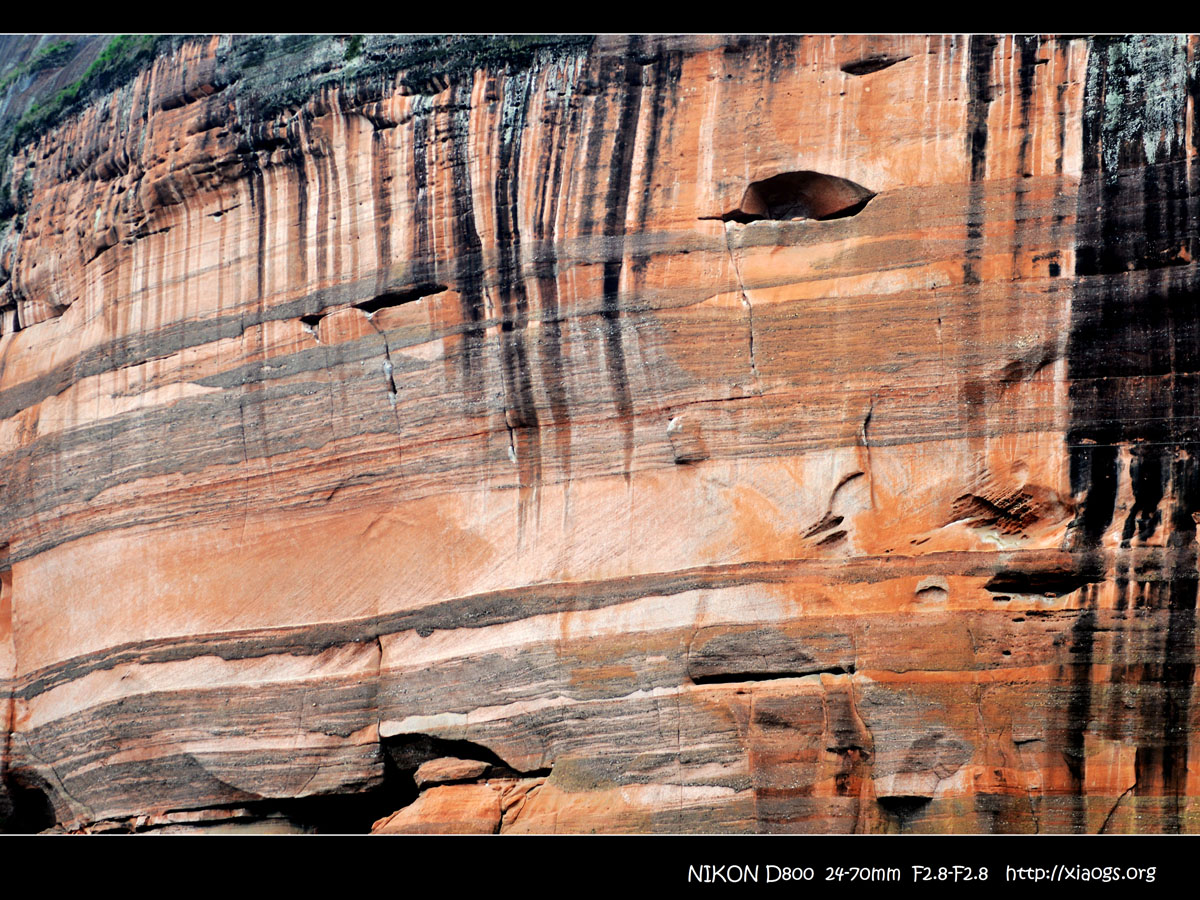

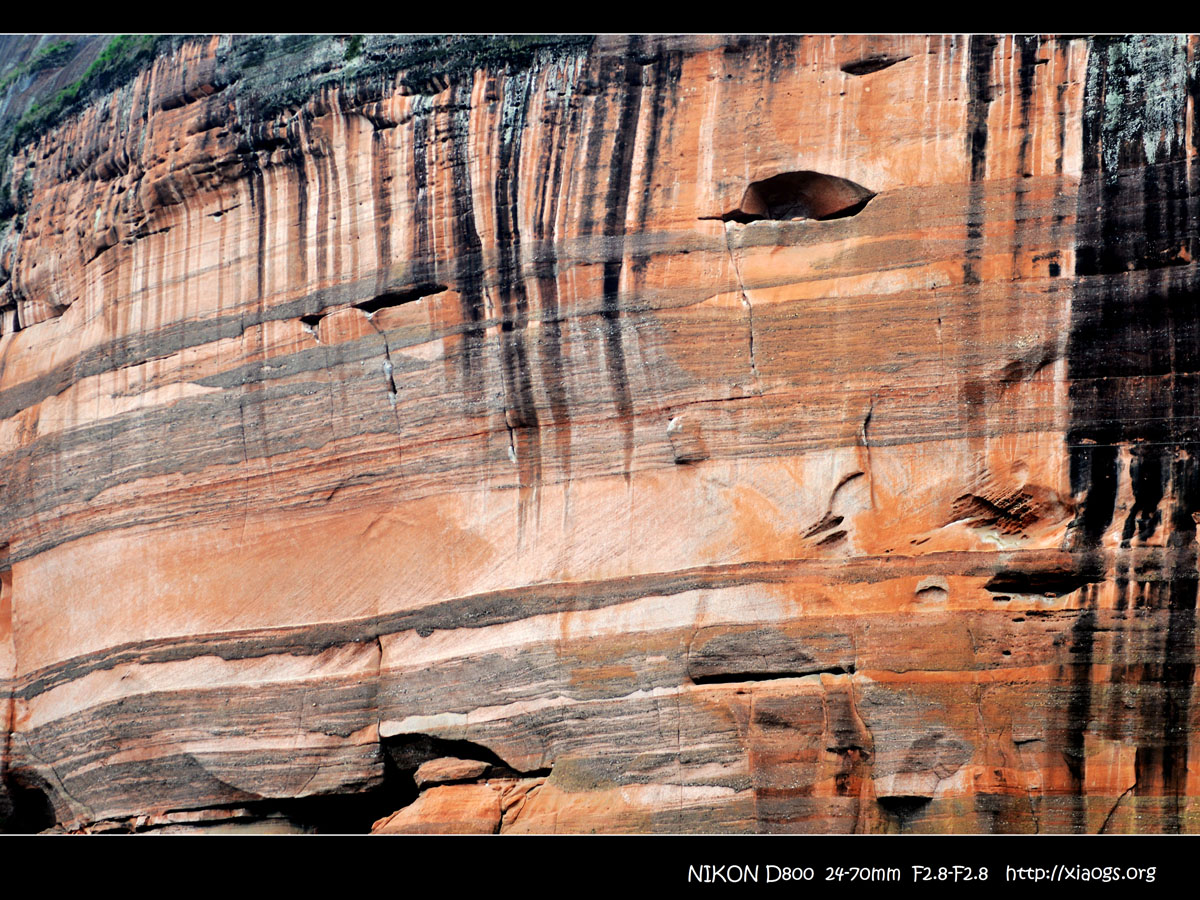

广东省内的世界遗产,就差丹霞山了,所以一直想来,在广东韶关。没想到路上还遇到了南华寺,一个早有耳闻,意外收获的惊喜。

丹霞山,又称中国红石公园,现为国家风景名胜区、国家地质公园、国家级自然保护区、国家5A级景区、世界地质公园,世界自然遗产,各种旅游牌子很全。

关于丹霞地貌的定义,便是源于此处。因在广东韶关的丹霞山,分布着广泛的红色砂砾岩,厚达300至500米,在经长期风化剥离和流水侵蚀后,逐渐形成了千姿百态的奇石、奇峰。这种独特而颜色艳丽的景观,被地质学家以“色如渥丹,灿若明霞”而命名为丹霞地貌。

在张艺谋的《三枪拍案惊奇》之后,张掖丹霞地貌名声大振,丹霞变得更加广为人知,我也是之后去巴丹吉林沙漠,途径张掖时才有了些了解。但关于丹霞的定义,历来有着争议。简单来说,或者粗犷一些,凡是红色碎屑岩,只要形成丹崖赤壁的都能称为丹霞地貌。丹崖赤壁只要求高度超过十米,角度达55度以上便可,否则便属红层地貌。因这种地形在广东丹霞山最为典型,故以此名之,此据这块便是用来命名的丹霞石。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 世界自然遗产, 广东, 足迹