梵净山,早就想来了。

它是武陵山脉的主峰,跨了湖南、贵州、四川,东段有个著名景点张家界。梵净山宣传自己为佛教第五大名山,是弥勒道场,和普贤道场峨眉山、文殊道场五台山、观音道场普陀山、地藏道场九华山齐名,只是在国内未得到广泛认可,甚至如今百度百科的“五大佛教名山”已经改成了宁波的雪窦山。究其原因,国人最讲传承,梵净山以自然风光为主,缺少与佛教道场相匹配的富有历史底蕴的寺庙香火传承,还只能算个区域宗教名山。

如今的梵净山,被列为了世界自然遗产。几亿年前,中国南方是大片海洋,后随着太平洋板块和欧亚板块相撞,隆起形成陆地,成了中国最大范围的碳酸盐岩。面积约50万平方公里,厚度10公里,是中国最主要的喀斯特地貌,景点众多,比较有名的:重庆武隆、云南石林、广西桂林、贵州荔波和黄果树等等。

但梵净山虽位于其中,却不同于周边被环绕的众多喀斯特地貌。其原也是大海,但抬升剧烈,海拔较高,这个过程中山体上的碳酸盐岩渐渐被水流溶蚀,露出了原本的山体,不易溶于水的变质岩。使它不仅形成了相对周边独树一帜的风光,还因变质岩不溶于水而导致降水可在地表汇聚,并形成充足水源。

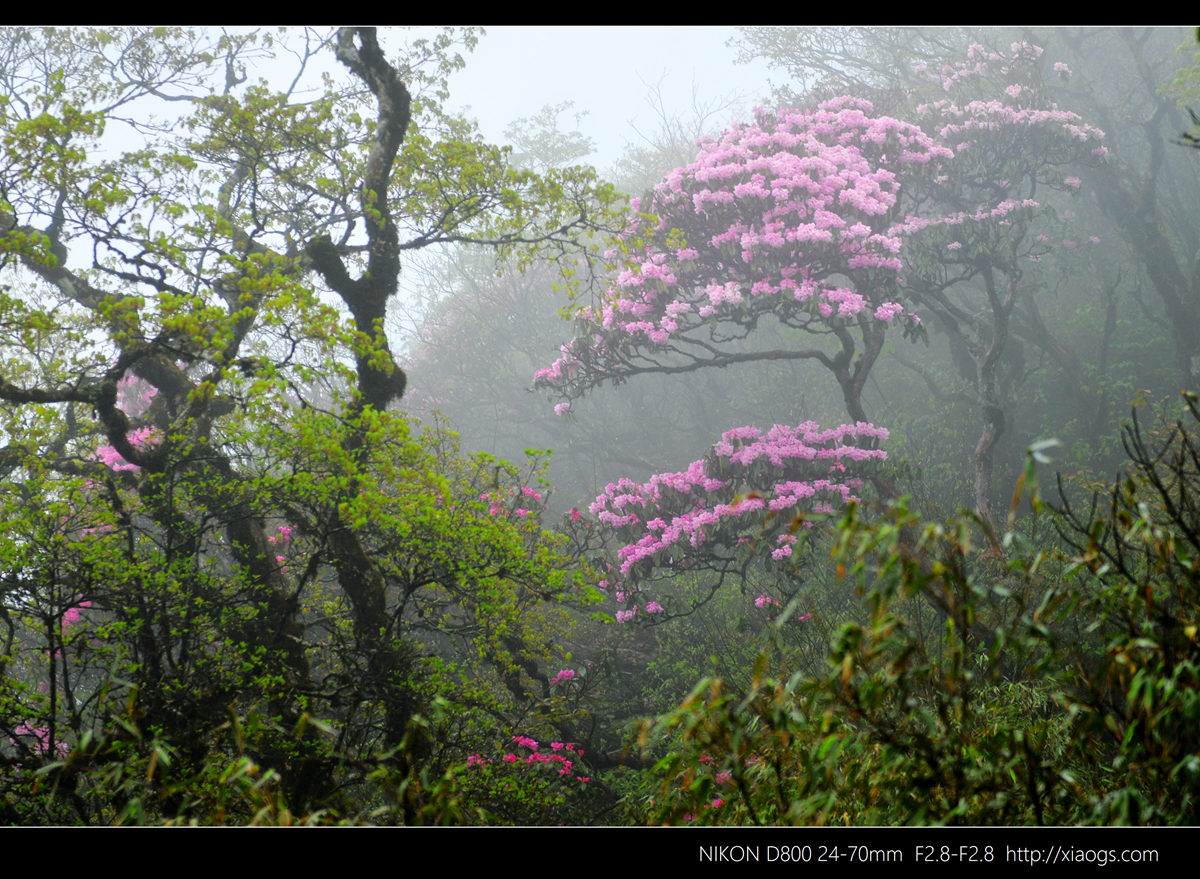

在上面的基础地貌条件下,梵净山给出了我最深的两个印象,一是云海,二是杜鹃。这种充满野性和灵气的高山杜鹃,在周边的碳酸岩环境中难以生存,但在梵净山却大范围肆意地生长。

Read the rest of this entry

贵州, NIKON D800, NIKON 24-70mm, NIKON 70-200mm, 摄影, 单反, 世界自然遗产, 足迹

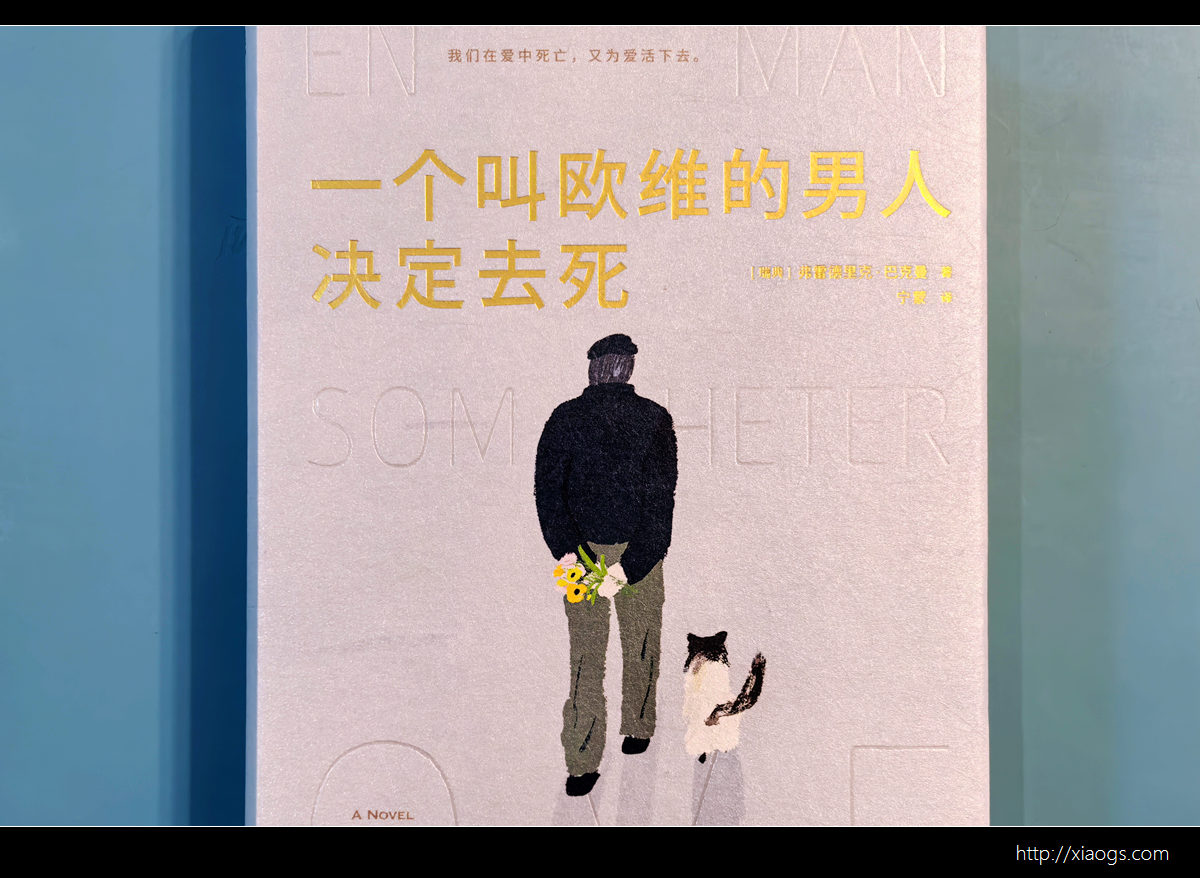

一本很值得推荐的书,读后感基本可以用书摘来代替。

他五十九岁,现在是周二晚上,他退订了所有报纸杂志,熄灭所有的灯。

欧维是个固执、不合群的人,可以想象这种人很难有什么朋友,或者招人喜欢,他们的社会属性很差,而这却已成为当今这个社会的通行证和有所得的必要条件,社会变了,只是未必是变好了。

欧维和欧维的太太就像黑夜和白天,欧维当然是黑夜。她只爱抽象的东西,音乐、书籍、奇言怪语,诸如此类。欧维却是个满脑子充满具象事物的人,他喜欢螺丝刀和滤油器。他手插口袋疾步人生,而她总是在舞蹈。只需要一缕阳光就能驱赶所有的阴霾,这是索雅在他问为什么总是那么兴高采烈时说的。

她非常美丽,身边的人大都觉得这很重要,总是提醒她。她还非常爱笑,不管生活如何对待她,她总是积极地面对。但欧维却有点……好吧,他就是欧维。她身边的人也总是这么提醒她。他上初中的时候,就是个小老头了。他们说,她能找个更好的。但对索雅来说,她想守住这个人。他或许不为她吟诗、唱夜曲,也从来没有送过她昂贵的礼物,但从来没有别的男孩就因为喜欢坐在她身边听她说话而愿意反方向坐几个小时火车。

Read the rest of this entry

图书

这次亳州之行,景点围绕着三个名人:老子、华佗、曹操。

三国时期的沛国谯县,就是如今的安徽亳州,是曹操的出生地,其父、其祖的墓葬均在此地。曹操字孟德,小名阿瞒,至于如何评价他,若要在善恶之间定个性,这可是千古难题,他应是中国历史上功过争议最大的人物了,可能都没之一。没有争议的是,他是个政治家、军事家、文学家。

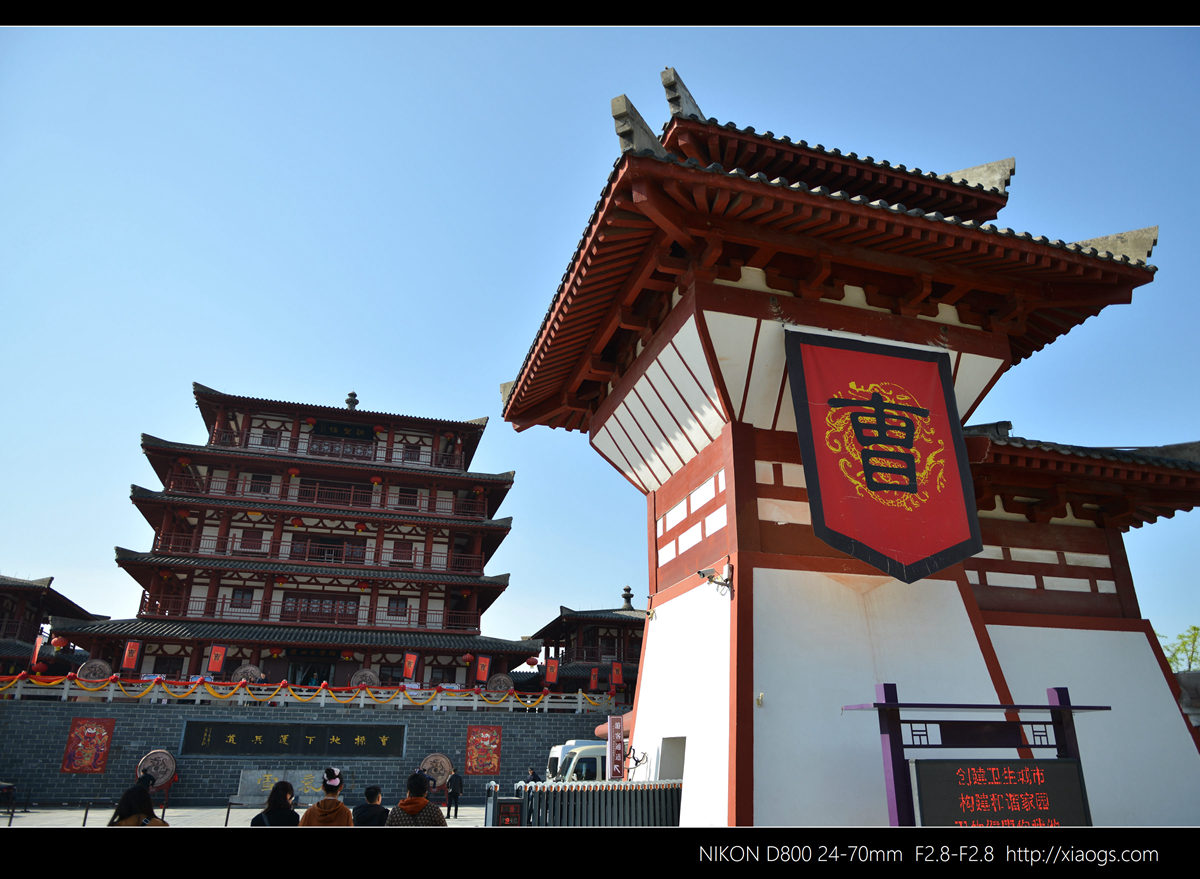

太熟悉也就不用展开了。今天要去的景点是曹操运兵道,碰巧有活动,只要背下《观沧海》就能免40元门票,自是要尝试一下。所以一家子背了一晚上,将近70岁的爷爷、奶奶本就不用门票,自然不受这苦了。

其实,也许就一直没怎么忘记,毕竟写的是真豪气:东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

这个运兵道是中国现存最古老、最完成的地下军用设施,被誉为“地下长城”,列入了全国重点文物保护单位,也是国家4A级景区。它始建于东汉末年,曹老板把它建在老家,用于战时从地下连通城内外,来运送士兵,以攻敌人措手不及。唐宋时期尚在使用,但这事本就是个机密,一旦传开就没实际价值了,所以知道的人极少。可文人不知的话,就不见史书,那改朝换代后,很容易被遗忘。所以自南宋黄河决口,亳州被淹,运兵道被堵塞掩埋后,几百年已无人知晓。再发现,已是民国。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800

中国有“四大药都”,其中安徽亳州居首,其他三个分别是:河北安国、河南禹州、江西樟树,它们都有着千年以上的历史。如今,亳州中医药产业的规模已经超了千亿规模,在当地稳居C位。

其实,如今的中药很受欢迎,市场上也有很多,是要超出我们预期的。比较熟悉的有:连花清瘟胶囊、藿香正气口服液、复方丹参滴丸、复方阿胶浆、安宫牛黄丸、川贝枇杷膏、健胃消食片、云南白药等,不少的年销售额都是几十亿级别。

古代亳州因中药交易闻名,而交易用银两和铜板,携带自是不便,与之对应的便会有票号。南京巷,就是亳州自己的金融街,鼎盛时,这条小巷里有着几十家票号。如今保留下来的票号始建于清道光五年(公元1825年),距今差不多200年历史,现已是全国重点文物保护单位。据称原是晋商“平遥帮”的分号,所以,外面看是徽派建筑,但在里面逛来逛去,都是浓浓的山西味。

从花戏楼后面的咸宁寺过来,一路沿着这样的仿古街而行。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 安徽, 足迹

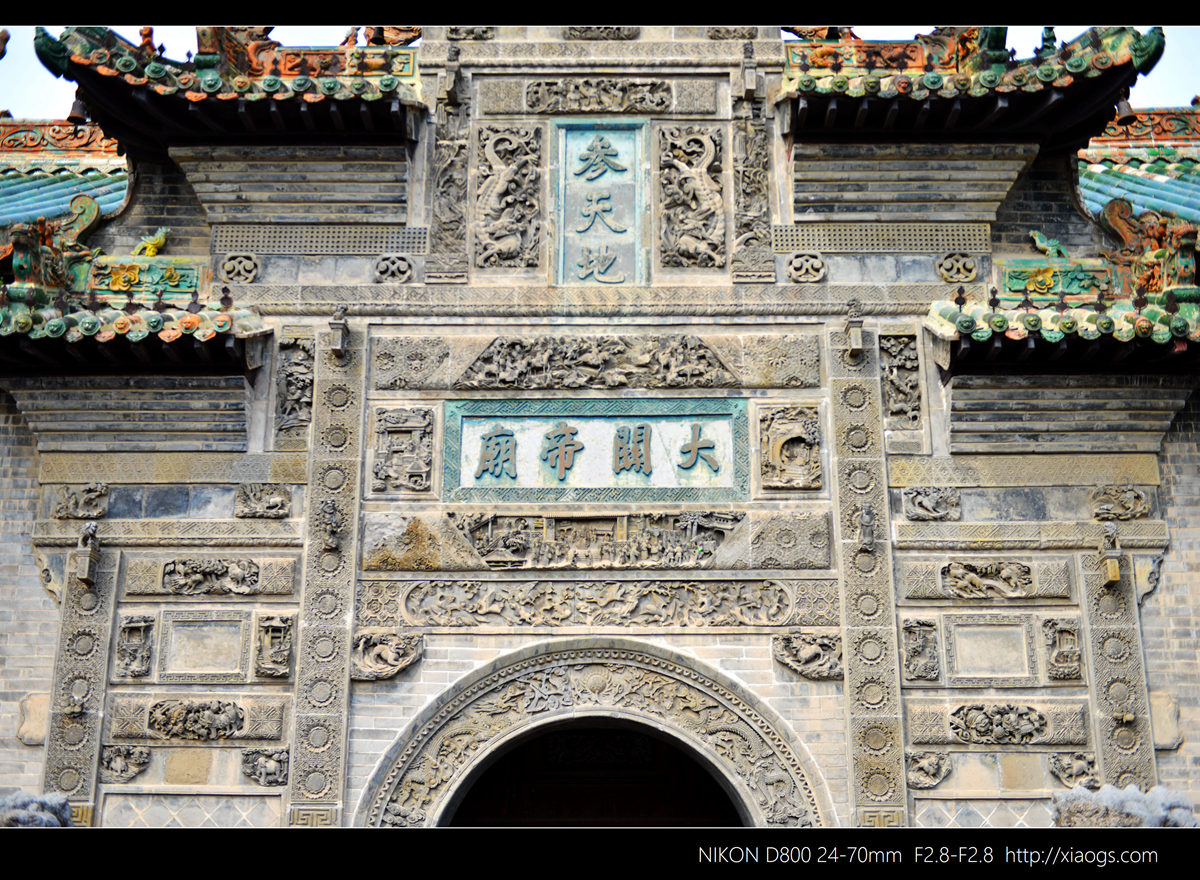

花戏楼,大概是亳州最有名的景点了,众多旅游推荐的首页或者照片都是它。其原为关帝庙,也曾是山陕会馆,始建于清顺治十三年(公元1656年),现为全国重点文物保护单位,也是国家4A级景区。

谈到花戏楼,和它关系最大的并不是关羽,却是华佗。虽然他们之间也有联系,但这里没有刮骨疗伤的故事。华佗生于亳州,大约在公元145年左右,那是东汉末期,后来死于亳州同乡曹操之手。

毫无疑问,华佗是中国医学的集大成者,被誉为“神医”。当他在亳州开辟了第一块药圃后,亳州的中药种植和经营便开始了薪火相传,至今已近两千年。到清朝已成了全国药都,“天下药商聚亳州,亳州药商闯天下”。其最有名的是白芍,有诗云:“小黄城外芍药花,十里五里生朝霞,花前花后皆人家,家家种花如桑麻。”说的便是亳州家家种白芍的盛况。

有种植便有加工,然后才有经营。彼时的亳州城里,有着数不尽的药店、药号、药行,还有钱庄,富商大贾云集,那会馆自然也不少,山陕会馆、江西会馆、徽州会馆、楚商会馆等等。368年前,花戏楼开建,它还是风光五两的山陕会馆。从它精细的雕刻,不难想象山陕会馆的富有、不难想象亳州药商的富有、不能想象会馆后面,涡河、小洪河、亳宋河相交汇处的繁华。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800