出来走走,发现有些事情在历史书上并没有讲。

清末鸦片战争后,中国签订了很多不平等条约,被逼着开了几十个通商口岸。通商口岸是必须建海关的,能直接和外国进行进出口贸易。其实,我们一直有两个误解:其一,条约里的通商口岸都是被逼着开的,但有一个是例外,是清朝自己加的,便是芜湖;其二,通商口岸都是靠不平等条约开的,而其实清朝自己主动开了十几个,是因为看到了闭关锁国的弊端,主动去靠通商和贸易来谋发展,也有些是被打怕了,开了您就别打了。

签订条约时,一般朝廷只是同意“增开口岸”大原则,而具体开放哪几个,完全是经办人和洋人在谈判桌上的结果。而经办人除了早期的几个不是李鸿章外,自《中英烟台条约》之后,基本都是他主谈了。在首次谈《烟台条约》时,他便主动增加了芜湖为通商口岸。

目的,是出于私心。1876年,增开芜湖为通商口岸。1877年初,芜湖海关设立。同年,李鸿章便急不可耐地奏请朝廷,下令将镇江米市迁往芜湖,至1882年完成迁移。此后,芜湖成为全国最大米市,由此带来航运、加工、钱庄、商贸、城建等全面崛起,完成了从普通城市到长江巨埠的转变。而镇江则急速衰落,不仅失去了长江下游最大的粮贸中心地位,而且大运河阻塞、铁路改道,传统商贸市场被上海、无锡、南京瓜分。

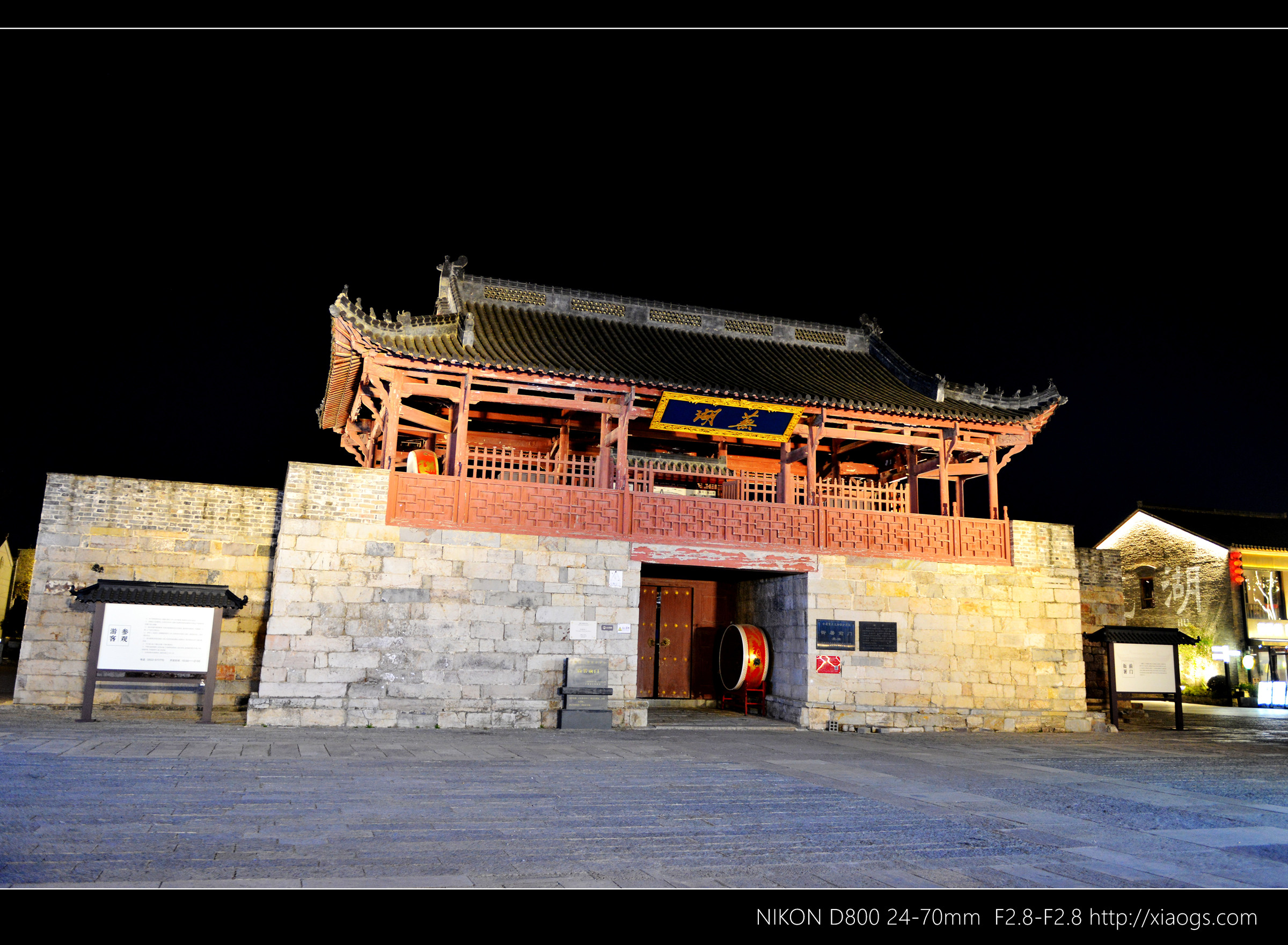

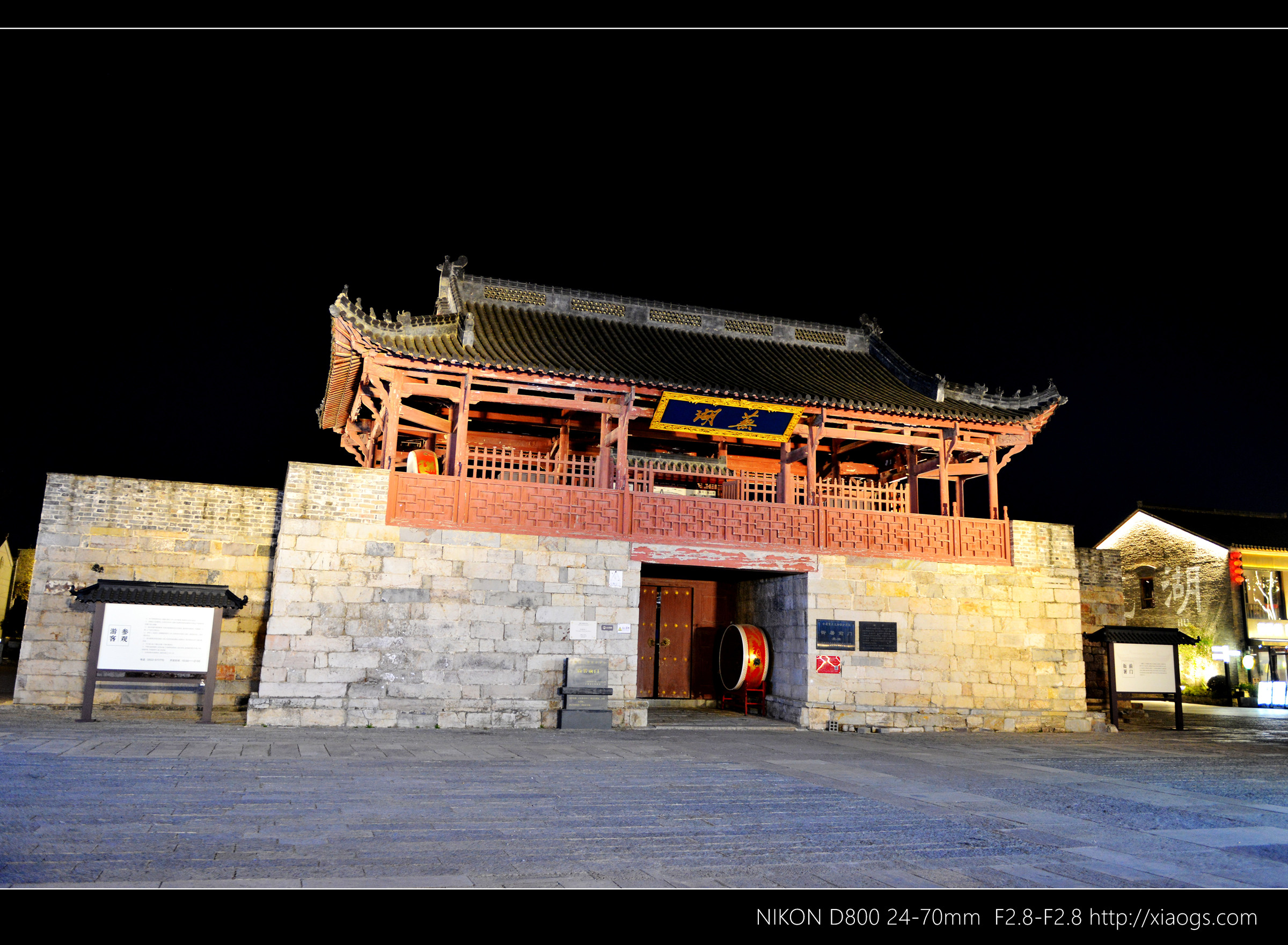

这便是当时修建的芜湖海关,如今已被列入全国重点文物保护单位。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

芜湖,在长江以南,自然属于传统的吴国领地。那这片土地在春秋战国时期的历史,也离不开吴楚争霸的这一事件。如果从楚大夫巫臣逃往吴国,作为吴楚争霸的起点,这一事件前后持续了一百余年。而吴楚之间的第一次大战,就是在今之芜湖,当时此地名“鸠兹”。鸠兹之战是中国被记入正史的第一次水战。

结果吴国大胜,这成了吴国崛起的标志,史书记载:吴始昌,楚始病。

巫臣给吴国带来的没有金银,而是一整套军事作战体系,教会了他们车战、列阵、攻城,让这个蛮夷小国变成了楚国噩梦。而巫臣叛楚的原因,则是爱情。没错,吴楚争霸虽然有着历史必然,但其原因,却是爱情。

那个女人是夏姬,一个用美貌撬动了郑、陈、楚、晋、吴五国格局的绝色美女。因“三为王后,七为夫人”,而被后世称为“妖姬”。她是姬姓,因第一次嫁陈国大夫夏御叔,而得名夏姬。她的绝大部分情史发生在40岁以后,可见其风韵。巫臣第一眼见她时,夏姬已42岁,而巫臣为她叛楚,甚至导致全族被杀,她已51岁。

芜湖这座城市被正式记入史书,便是因鸠兹之战。“鸠兹”是芜湖最早的名字,“鸠”,斑鸠,“兹”,水草滋养繁盛。其后,吴灭楚、越灭吴,楚灭越,秦灭楚,鸠兹的归属不停变换,但名未变,秦设郡县时保留了旧名。到西汉,汉武帝撤鸠兹,设芜湖县,至今再未改名。“芜”,水草,其名指蓄水不深而生芜藻。

三国时期,孙权为守护建邺,在原鸠兹西北20公里处的青弋江和长江的交汇处筑城,即今之芜湖城所在。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

从龙川村出来,往绩溪县城方向走,途径仁里村。

仁里村建于南朝梁大同五年(公元539年),虽然当前都是程姓人家,但建村人为耿源进。他不是衣冠南渡的北方士族,当时东晋已经灭亡一百多年了,而是江苏淮安人,一直在南朝为官。因相中了新安山水,故在此择地而居。村名“仁里”是他和其弟取论语“里仁之美”而成。

后来,唐朝时有程姓迁入,南宋时,又一支程姓迁入,随后程氏繁衍壮大而耿氏逐渐式微,村名一度改为“程里”。如今的仁里,已90%以上都是程姓,而耿姓已基本不存。这样的情况,在安徽比较普遍,很多大姓人家常因为科举优势或人丁兴旺而逐渐成为村落主体。

仁里在历史上,尤其到了明清时期,曾成为绩溪第一大村。

核心原因是它位于登源河和徽杭古道的这条交通要道上,而登源河在此处河宽、水深、流缓,形成了一个天然港口和水陆转运站,故繁盛一时。虽然龙川村离着不远,也靠着登源河,但那里的河道窄、浅、急,并不适合停靠船舶。况且,龙川胡氏以仕为主,重官轻商的儒家思想根深蒂固,反而促成了仁里以商为主,商儒并重的发展,给村落积累了一定财富。时有“小小绩溪县,大大仁里村”之言。

如今漫步村内,静静怀古着当年的货流不息。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

历史总是指向同几个事件,它们对中国的方方面面都有着深刻的影响。

西晋太熙元年(公元290年),开国皇帝司马炎一死,转年就爆发“八王之乱”,耗空了国力。这件事在历史上长期由丑而短黑、凶狡酷虐的贾南风,或“何不食肉糜”的傻皇帝司马衷背锅。永嘉五年(公元311年),匈奴人刘聪破洛阳,杀戮三万余人,俘虏晋怀帝,史称“永嘉之乱”。建兴四年(公元316年),匈奴又破长安,晋愍帝肉袒衔璧受降,西晋灭亡。这两个皇帝都是软骨头,受尽屈辱地残喘几年后,还是死在刘聪刀下。

随后,大批中原汉族为躲避五胡乱华,举家南迁长江流域,史称“衣冠南渡”。虽然南迁的人中更多是老百姓,但官方定义“衣冠”,特指官员、士族等,这是因为其历史意义并不只是人走了,还有文化,这是汉文化核心集团的一次整体南迁。捋下顺序:八王之乱-五胡乱华-永嘉之乱-衣冠南渡-东晋建立。

衣冠南渡的人群中,有个祖籍山东的人叫胡焱,他任职于东晋朝廷,是镇守歙州的军政一把手,因喜爱此地山水,上书获赐居。东晋咸康三年(公元337年),举家迁此,成为龙川胡氏始祖,胡锦涛祖籍也是此处。

这个村子最初定名“龙川”,得名于龙须山和穿村而过的溪水。但唐宋以后,老百姓觉得“龙”字太张扬、犯忌讳,就像给人起名字一样,越普通越好,所以逐渐被民间的“坑口村”替代,官方文书和族谱记录,也都改为了坑口。但到了本世纪,大概在2002年左右,官方又改回了龙川村。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

由于中国长久的历史、宽广的地域、复杂的地貌、多样的民族,所以形成了不少值得被铭记的深刻改变历史进展和政治格局的交通要道,有些因生存需求而建,如京杭大运河,有些因经济需求而开,如丝绸之路,还有些是因战争需求而成,如秦直道。至于文化交流、民族融合等,那是结果,向来不是核心诉求。

若是让我选出对中国历史、经济、文化影响最大的,有五条几乎毫无争议,依次排序:丝绸之路、京杭大运河、茶马古道、唐蕃古道、秦直道,除了奠定中原对北方游牧民族战略格局的七百公里的秦直道外,其他几乎家喻户晓。若要再加,还有三条,其一蜀道,它是关中入蜀的通道,决定了秦汉立国、三国鼎立,是历代统一西南的关键;其二太行八陉,几乎是历代分裂与统一战争的必争之地,深刻影响着北方政权疆域与稳定;其三梅关古道,作为南岭最重要的官道,是实现南北物资融合与海上丝绸之路繁荣的关键一环。

这是我心中的八条古道,但凡缺一条,中国的历史就不是如今样貌。

还有一条古道,若是论名气能进前十,便是徽杭古道。可它毕竟太小,不可能像上面那些古道大咖,曾深刻影响了中国历史全局,它只是影响了皖南和浙西这片局域,这方百姓。

古徽州山多地少,耕地贫瘠,在断了务农的后路下,为了生存,只得离家经商。所以有句古谚:前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。也就是念着这么一句话,我踏上了徽杭古道的路。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm