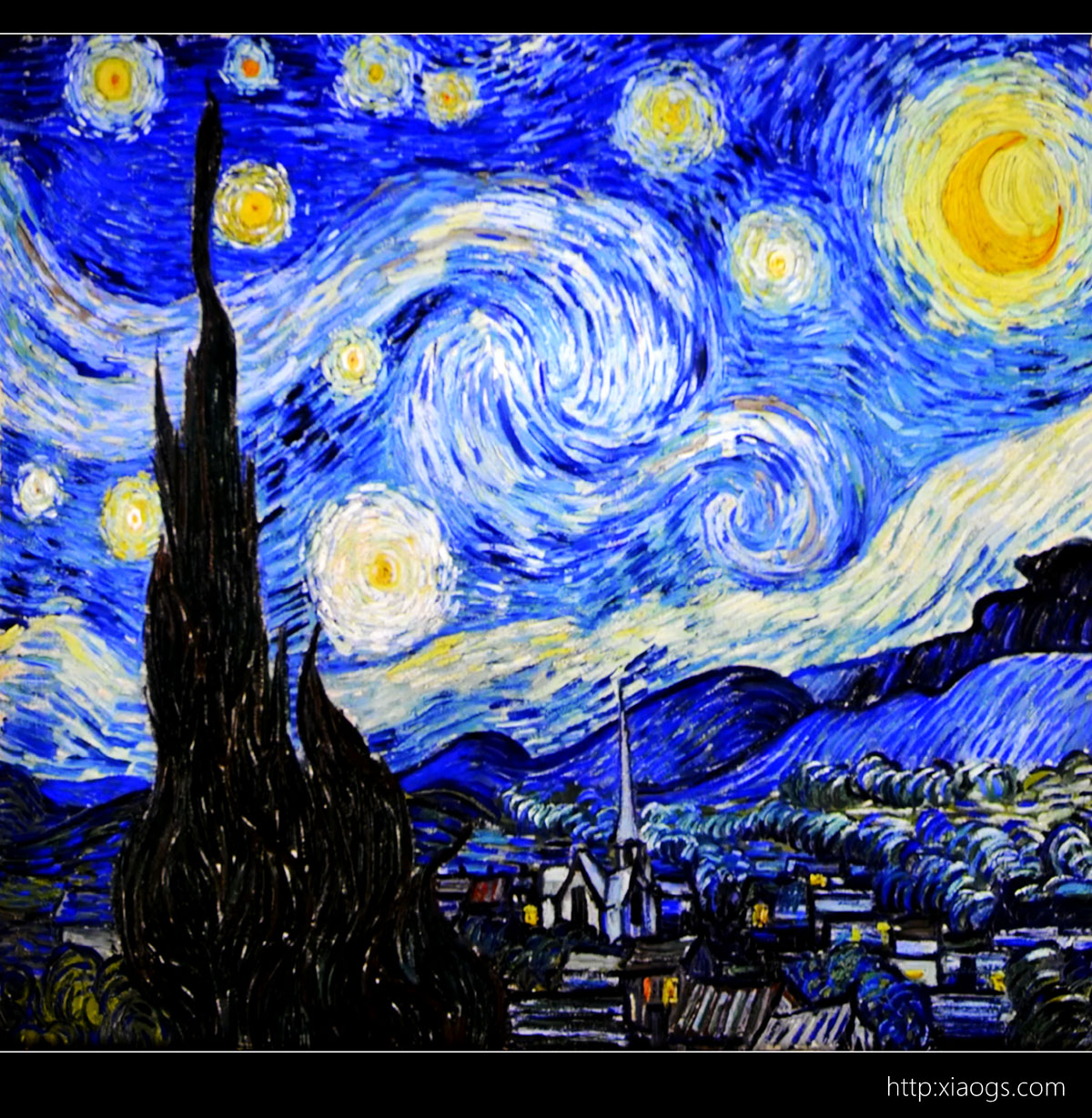

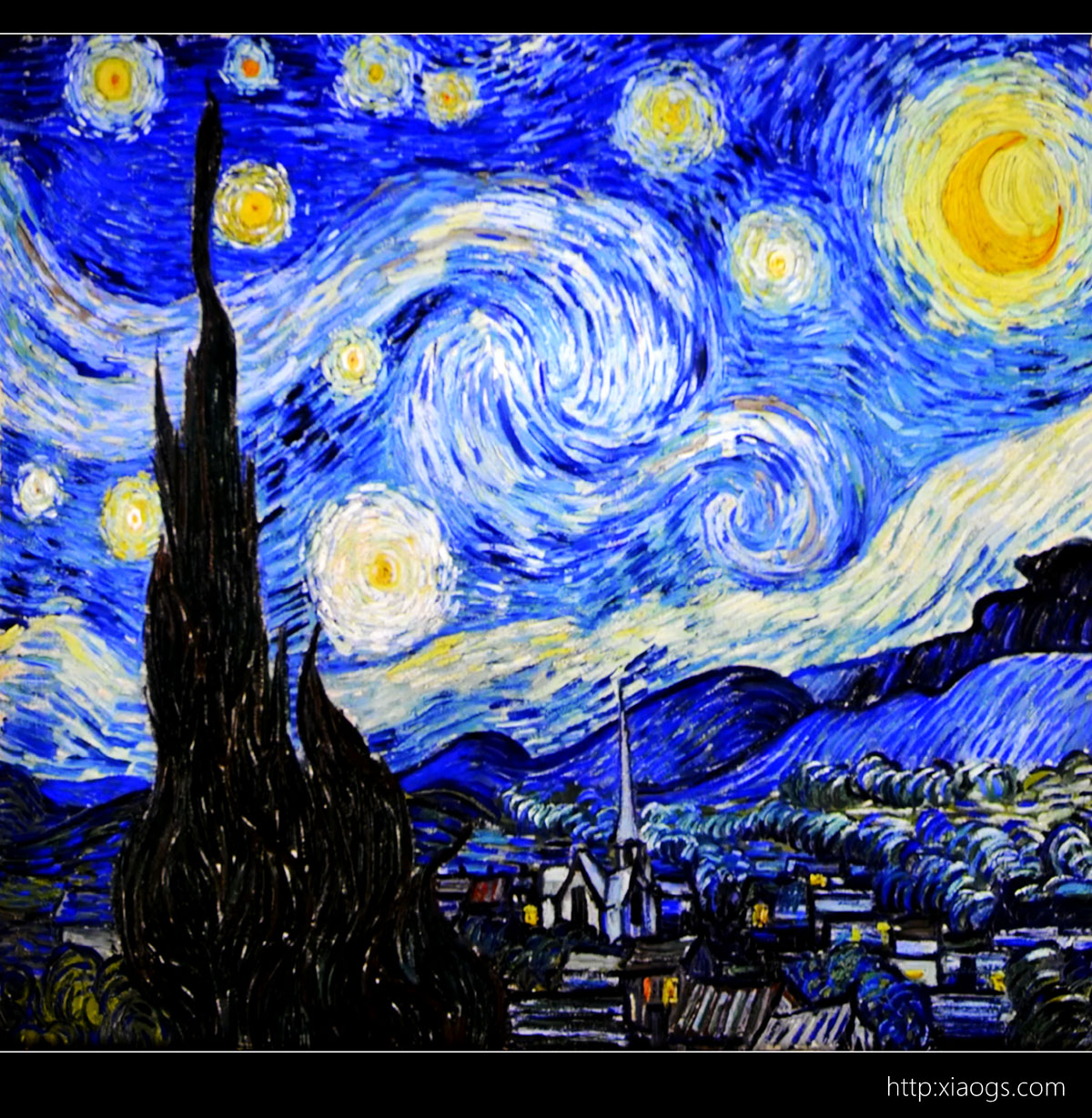

读完了刘慈欣的《三体》,梵高的大作“星空”便久久浮现在脑海。北京的资源也实在是好些,碰巧国家博物馆在举办“心灵的畅想–梵高艺术沉浸式体验”。又碰巧小伊喜欢绘画,兴趣很大,索性便趁着周末来了。对于一些抽象的名画,小孩子比起我们这些固化了审美观念的人,更懂得欣赏。

文森特·梵高(Vincent van Gogh)生于1853年,荷兰人。那是清咸丰三年,那一年太平天国定都南京、沙俄侵占库页岛,大清国摇摇欲坠,上海的列强蠢蠢欲动。那一年,威尼斯上映了轰动世界的歌剧《茶花女》。

梵高常常示人的形象胡子拉碴,感觉是个老头,其实直至他1890年开枪自杀,也仅37岁。

如今梵高的画很贵,却不少。他一生共创作了864张油画,1037张素描,150张水彩画,可生前只卖出去了一幅,还是他弟弟通过他人转买。他不善交流,也没世人能懂他内心的孤独,他唯一的依靠只有他弟。或许正是因此,才有了他的伟大。不管多简单的线条,多鲜艳的颜色,他的作品都似乎带着一种挥之不去的悲怆。

梵高生前很落魄,如今却备受追捧,那些让和他同时代绝大多数人茫然的画作,如今却出现在了拍卖会、博物馆、明信片、经典书籍上,显得那么有气质和品味。可如今的绝大多数人,依旧是一脸迷茫的欣赏。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 北京, 单反, 足迹

片名:莫斯科不相信眼泪/Москва слезам не верит(俄罗斯·1980)

导演:弗拉基米尔·缅绍夫 主演:薇拉·阿莲托娃 阿列克谢·巴塔洛夫 伊琳娜·穆拉维耶娃

1、一个比我年纪还大的电影,如今翻出来看,竟然依旧感动。看来,有些道理和情感是不会随着年代或时间而改变的。

Read the rest of this entry

电影, 海报

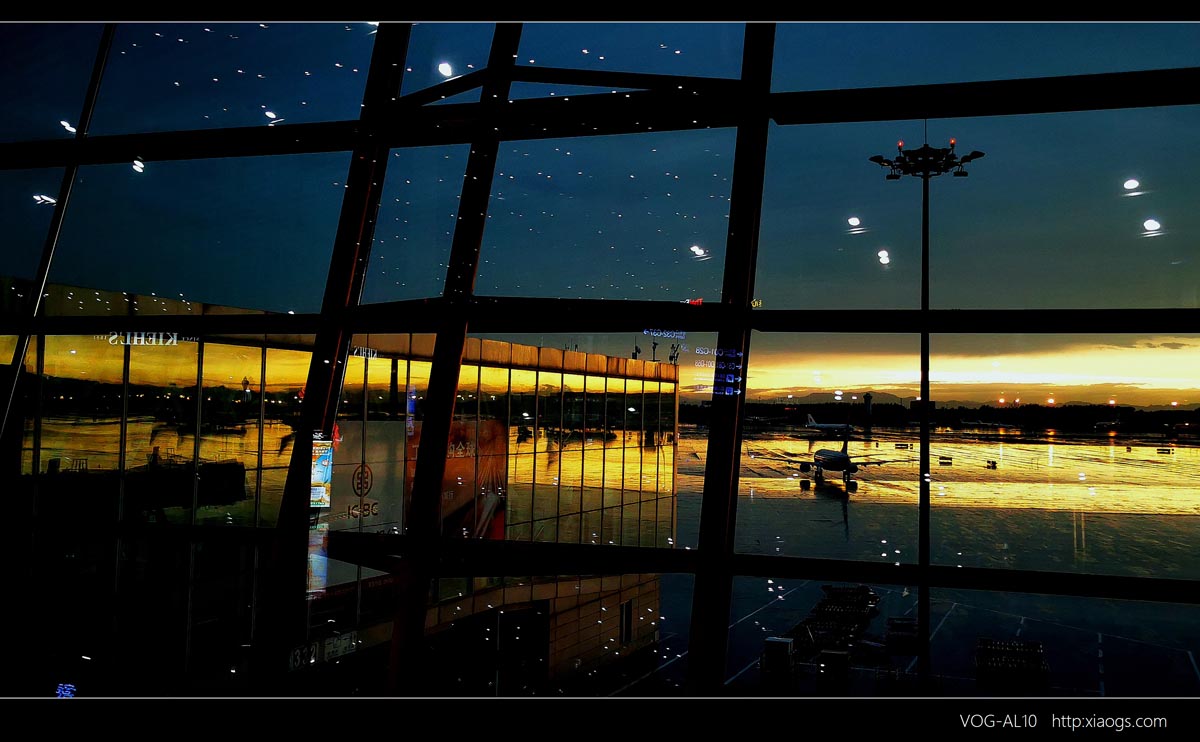

大连是个美丽的城市,有着“浪漫之都”之名,也是个让人有莫名好感的城市,那种不知所以然被普遍认可的好感。有些城市自然带着这个属性,类似的还有青岛、厦门。

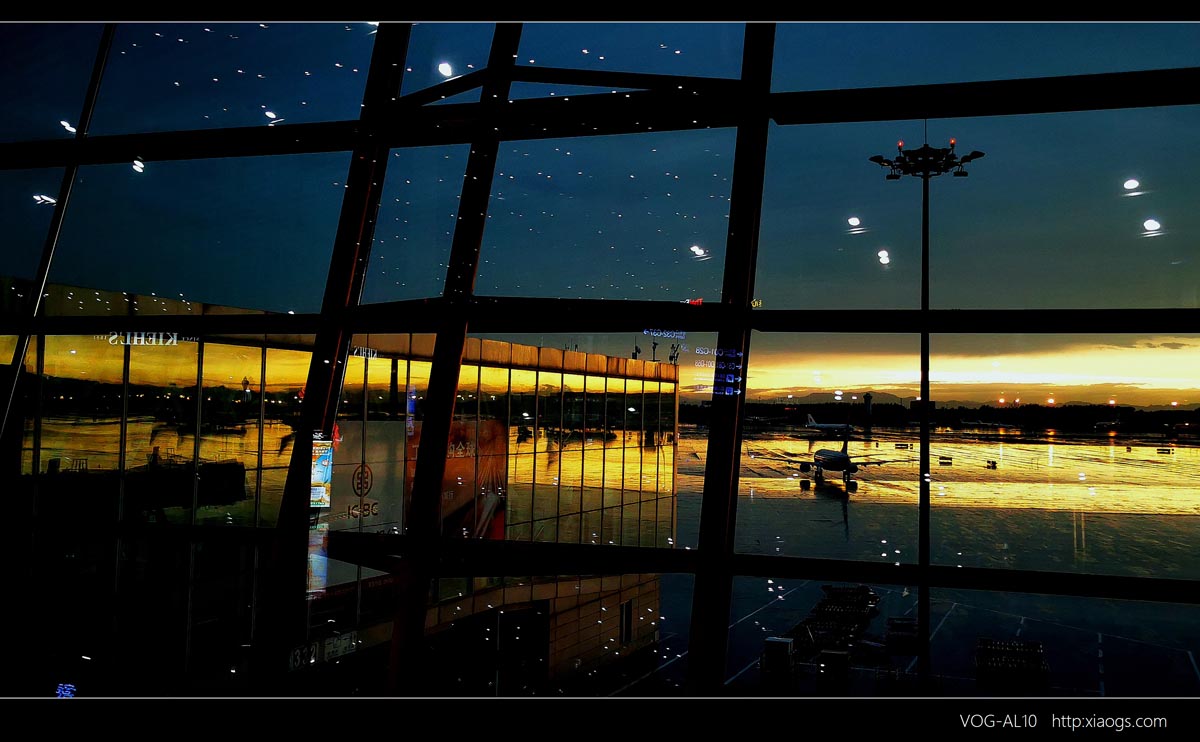

从北京过来,遇上了罕见的雷暴天气,北京机场一个晚上取消了255架航班。看着朋友圈里不断发出的图片,从全国各地赶到北京开会的人们迫降到了河北、山东、内蒙古、辽宁。而我,却出不了京。

去大连的航班接连被取消,海航、东航、南航为先,国航坚挺些。在机场等了三个小时后,终被取消,遂收拾行囊回家,算算时间,还能睡五个多小时。最后一趟起飞的飞机是四点多,而一趟五点多的飞机坚持到了半夜才被取消,始终摸不着头脑的疑惑,后来得知那个飞机当时已登机完毕,可怜。

临近取消前,赶紧预定了明日最早一趟航班,待取消之后再看,已然没票。好在果断,差点误了事。

雷雨虽在,可间歇之际,夕阳透过浓浓乌云,景色却也迷人,故留了张照。

最近易躁,可能和工作烦扰有关。便读了些书,每夜睡前,有种富足感。读书,能让人对世界和事务更客观地认知,去理解和包容,能让人变得温和而有力量,才能发现和懂得欣赏暴雨间隙的美。真的很震撼。

Read the rest of this entry

摄影, 辽宁, 手机, 足迹

片名:傲慢与偏见/Pride & Prejudice(美国·2005)

导演:乔·赖特 主演:凯拉·奈特莉 马修·麦克费登

1、《傲慢与偏见》是简·奥斯汀的名作,主要内容和电影所表述的几无所差,若是看过或者了解原著,对于人物行为可能更容易理解,观影或者好些。最近开始从豆瓣的top250里选些老电影看,选中了它。

Read the rest of this entry

海报, 电影

父母一直想到毛主席纪念堂,说了好多年,今年春节之后,终于来了。

只是没有想到,对于一个走遍全国,好歹去过了那么多大景点的人来说,还是被这里排队的人深深震撼。毫无疑问,以前去过的全部景点,没有这么多人排队的,没有,绝对没有。半个天安门广场上都整整齐齐站满了人,像贪吃蛇的姿势。队伍还从广场到纪念碑,再绕到前门,再绕回纪念碑,大概就是这样。

毛主席都太熟悉了,字润之,1893年12月26日生,1976年9月9日去世,同年10月,文革结束。同年11月,纪念堂在天安门广场举行奠基仪式,正式开建。

1976年,很不寻常。那一年,中国走了三个伟人,1月份是周恩来,7月份是朱德,9月份是毛泽东,除了死于文革的刘少奇,中国百元钞票中的四位,在那一年走了三位。

同一年,唐山大地震,共造成242,769人死亡,164,851人重伤,百万人口的唐山,在瞬间成了一片废墟。放眼整个二十世纪的世界范围,那次地震的伤亡也仅次于1920年甘肃海原的8.5级特大地震。

纪念堂的样式很朴素。四周台基是来自大渡河畔的花岗岩,台基下砌了珠穆朗玛的岩石。

Read the rest of this entry

摄影, 北京, 手机, 足迹