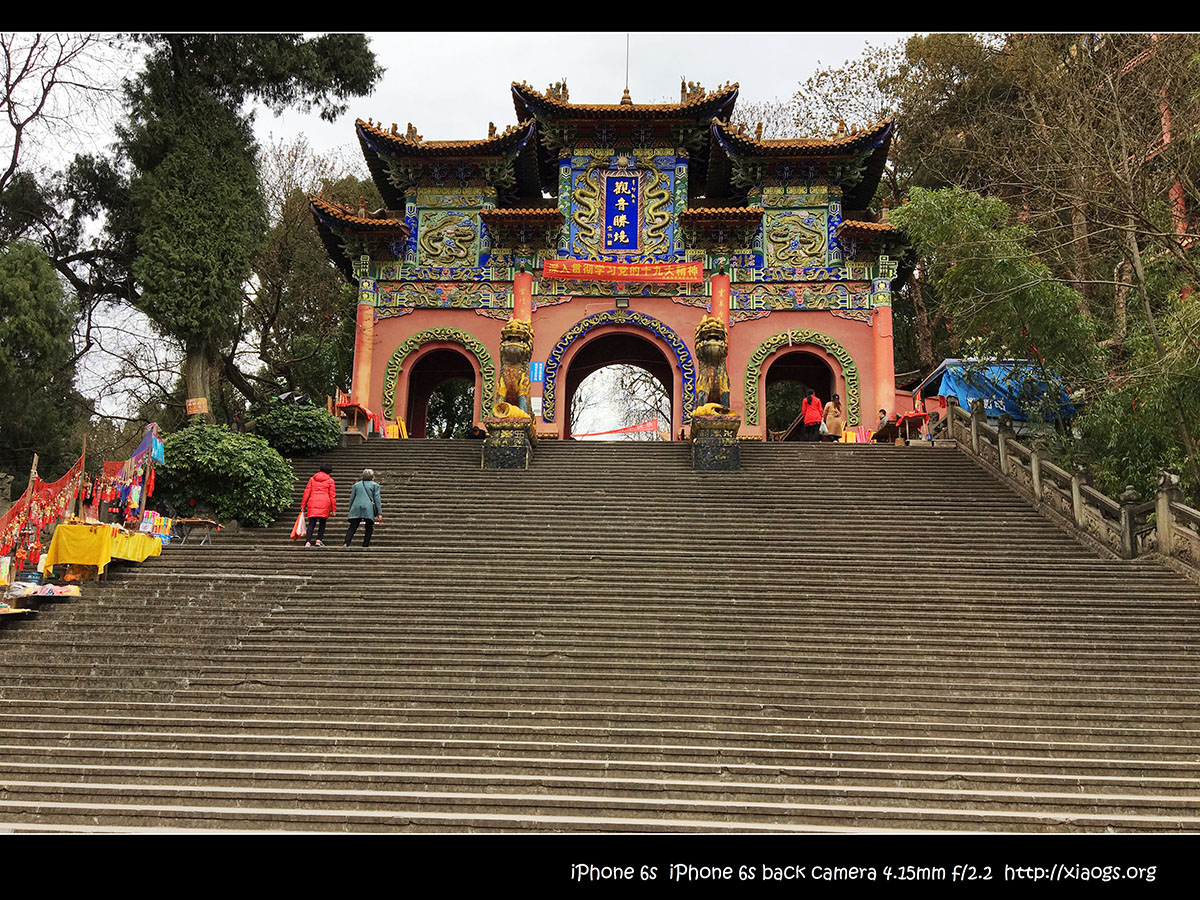

遂宁,还是中国观音文化之乡。

这个据称还是官方的,网上有资料:2008年1月22日,依照中国文联及中国民间文艺家协会命名中国观音文化之乡的有关规定,中国文联、中国民协正式命名四川省遂宁市为“中国观音文化之乡”。但是,他们在2011年又命名了河南省平顶山市为“中国观音文化之乡”。不知以后还有没?

依据当地的传说和景区介绍,观音菩萨有三姐妹,大姐来到了灵泉寺修行,便是此处;二姐到了广德寺,便是一会将去的;三姐走得远,到了普陀山,是我们常拜的。在灵泉寺内还有一株“观音柏”,在主干离地三米之后,等分成三枝,高达三十余米,树龄已过千年。

只是,这个传说流传并不广泛,也没有太强的民众基础,所以听者往往一头雾水。

人们习惯于给一些佛道仙人增加些有血有肉世俗化的内容,不仅增强了可信度和民众基础,方便传承;也更容易方便设身处地地明了其中道理,方便教育;当然,也有一种神仙就在身边,时时护佑,或不自主地将身边一众神奇事物归结于“显灵”,往往闻者深信不疑。

Read the rest of this entry

遂宁,取“平息战乱,遂得安宁”之意而得名,与成都、重庆等距离,双流机场过来,两个小时左右。位于涪江边,涪江是嘉陵江的支流,但和产榨菜的涪陵没有关系。涪陵是在涪江与嘉陵江汇合后,继续往下,汇合长江后,长江再往东,与乌江的汇口处。乌江发源于贵州,与项羽自刎的乌江也没有关系。乌江曾名巴涪水、涪陵江,有文章说它曾名“涪水”,没找到依据,涪水是涪江。

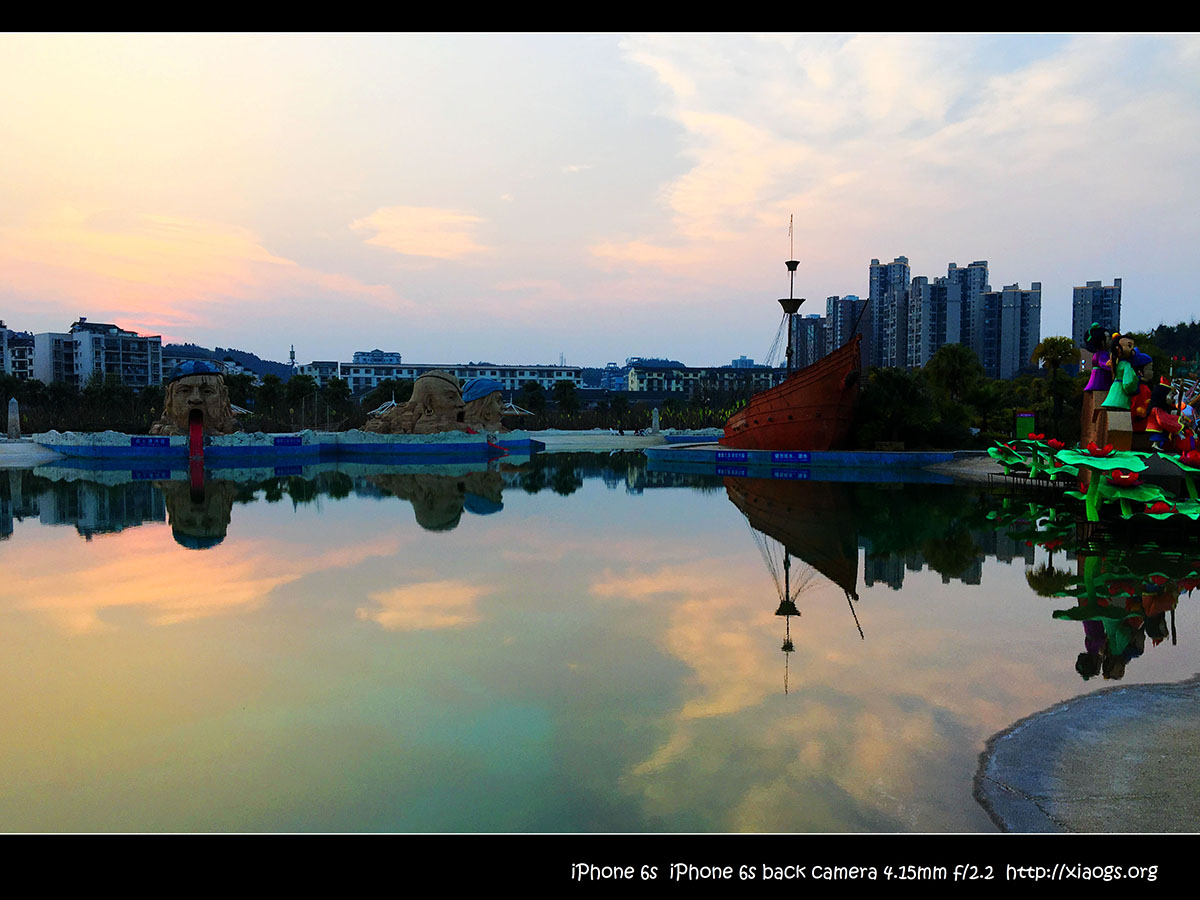

遂宁是地级市,市内有景点,名“中国死海”,4A级景区,便过了来。

即使不是真正的大海,既然名“海”,那应该是比较宽广,至少能一望无际吧,在西南地区,也只把一些大湖称之海,比如洱海、邛海等。所以,“中国死海”的景区名称,实在有些让人期待,也开始怀疑自己的知识面,以前竟然不知道。直到这个景区刷新了我对“海”的认知,恩,它只是一个人工池塘。

恩,人工、池塘。

怪不得之前在网上看不到它具体的介绍,完全不说介绍,所谓的面积都是景区面积,含着停车场之类的。只是查了很久,才在一些不知是否权威的地方查到了,这些咸水来自于亿万年、数千米的地下。这就让人有些头大了,到底是真正来自地下,还是人工弄了点水加点盐呢?或者补充了点盐?不得而知了。

Read the rest of this entry

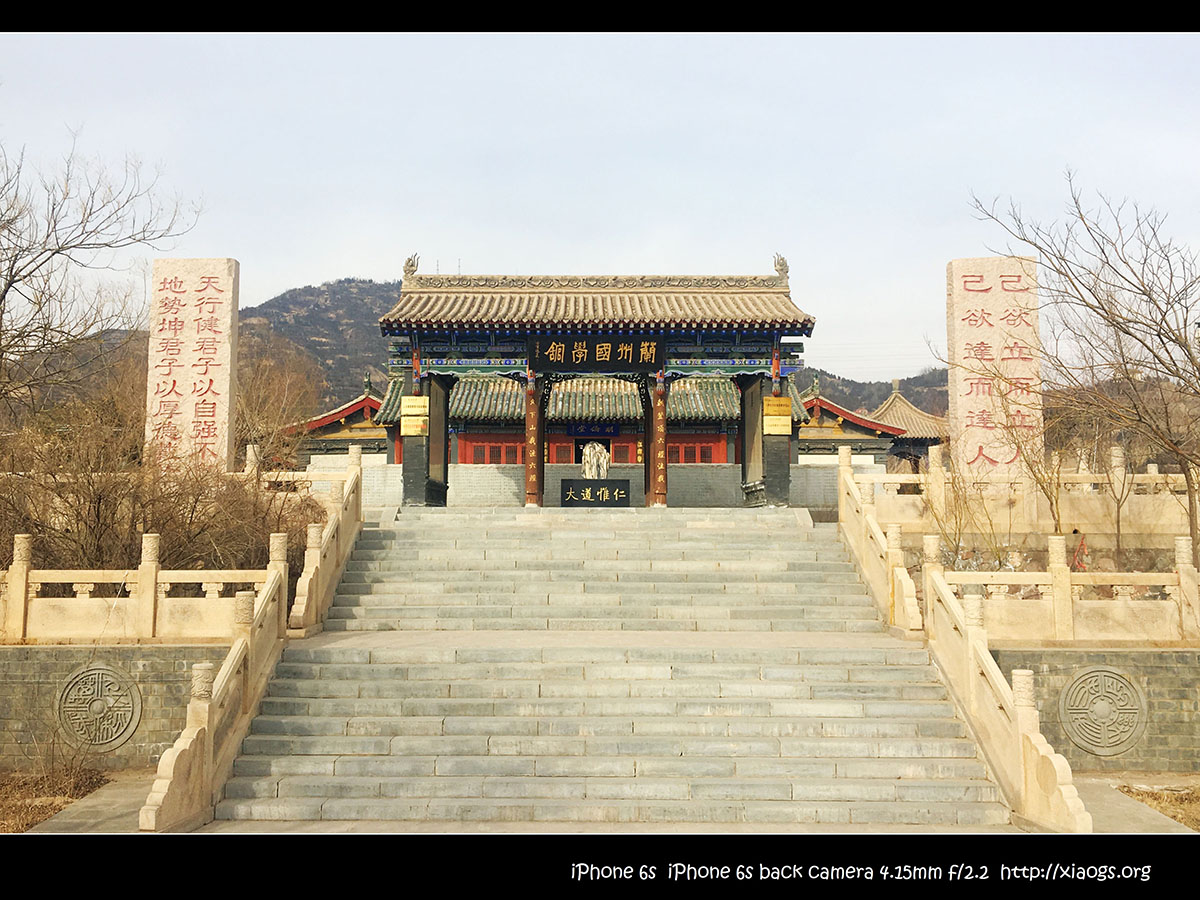

结束会议,买不到合适时间的回程票,有了那么一两个小时空闲,同事知道我喜欢寺庙,便说黄河边上有文庙,驱车而来。庙位于九州台上,其与皋兰山隔河而望,形成两山夹河之势。

传说大禹治水时,来到此处,登台而定方案,分天下为九州,故得此名。

秦统一六国后,分设天下三十六郡,兰州这一带属陇西郡。后来霍去病“将万骑,出陇西”,西征匈奴凯旋归来,在黄河南修筑了兰州史上的第一座城堡,取名“金城”,寓意“固若金汤”。隋改金城为兰州,得名于皋兰山。清康熙年间,陕甘分治,设甘肃行省,省会由陇西迁至兰州,此后,兰州便一直为甘肃的政治中心。

清乾隆年间,临洮府迁至兰州,兰州成了府,而原来的兰州则改名皋兰县。而在古代,一般都会旨令全国的省、府、县设立孔庙。所以兰州府要有一个孔庙,皋兰县也该有一个孔庙,原来在兰州的孔庙,是现成的,成了府学;皋兰县则重新建立了孔庙,成为县学,即今之所到。

皋兰文庙最早本在市内,由靖逆侯张勇故居改造而成。2002年,不顾一切反对声,因城市建设,美名曰“易地保护”,拆除后在九州台南麓重建。如今,又成了兰州国学馆。

参观发现,里面竟然还有道德经,此外,墨家、法家等,应有尽有,实在有些不伦不类。

Read the rest of this entry