五一假期,到丽水,一个在国内存在感并不是很高的城市。

它位于浙江西南部,紧靠福建,境内基本都是丘陵,故有“九山半水半分田”之说,也因此而树多,81.7%的森林覆盖率位居全国第一,是唯一一个过80%的天花板存在。其他接近八十的,也在它周边,比如福建的南平、龙岩、三明等地市。当然,黑龙江伊春、吉林白山这种辖内有国家林区的会更高些。

其古属百越之地,因山多而交通不便,和外界沟通不多。虽秦时归会稽郡,汉时设松阳县,但所留历史并不多。隋朝建处州,其后虽有更名,但整体还是延续,至清末辛亥革命时仍留处州之名。可惜,民国撤消。

古时有“天有列宿,地有州域”之说,人们将天上的星宿和地上的州国对应,并以此命名,称“星宿分野”。丽水之上是少微四星之一的处土星,故得名“处州”。我们行程下一站台州,因三台星分野而定名;我们行程第一站的机场在金华,曾因婺女星分野而定名婺州,后又因金星与婺女星争华,而改名金华。

这一片山区,基本上汉族居多,西晋永嘉之乱、唐末黄巢之乱、北宋靖康之变,汉人几度南迁,寻找偏僻山区躲避战争,浙江、江西、福建、广东这一片来了不少北方士族,带来了中原农耕技术,以及耕读传家的文化。但和其他地方不同,丽水这里的北方士族并未形成相对独立和持续的客家认同和客家文化,也未保留客家方言和习俗,反而经过千余年,已融入了本地吴语文化。这和与它接壤的福建大不相同。

先飞金华,然后再到丽水。因为带着父母,所以本次行程全程包车。一路所见,都是山。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 浙江, 足迹

月牙泉,被誉为“沙漠第一泉”,泉水形似新月,静卧在沙漠中间,既未被沙漠掩埋,也不曾干涸,实在令人惊叹。这和它所处的位置有关,沙丘形状及特定风向这些因素交织在一起,导致月牙泉附近的气流形成了环流,方向却从下到上,不断地将流沙吹上山顶,故始终沙不填泉。

它的水则依赖深层地下水,通过地下间隙与党河古河道相连,所以延续了千年不涸。

清代文献记载其“深不可测”、“泛舟游览”,赶上庙会需以船摆渡香客。到了上个世纪四十年代,实际测量水深5米,最深处可达8-9米,这应是历史上的常态。但在1975年,却骤降至0.9米,到了九十年代,最深处已仅剩0.5米,月牙形状基本消失,仅留中心水洼,泉眼甚至被流沙淤塞,面临着永久消失风险。

水位下降的直接原因是1975年建成的党河水库,它拦截了党河90%以上的水源,导致下游河道干涸,基本断了月牙泉的水源补给。与此同时,因为水库建成后的农业得到大力发展,耕地确实从13万亩增加到了40万亩,虽然社会经济价值巨大,但农业发展也导致机井数量激增,进一步加大了地下水消耗,使月牙泉附近的地下水位在10年内下降了10米。

如今月牙泉的水源是靠人工从党河水库引了一条11公里的地下暗渠补给,代替原来干涸的党河地下水。同时又将月牙泉周围10公里内的所有井水关闭,水位才逐渐回升到今之模样。但这个保持的经济成本可不小。

华灯初上,泉水澄澈。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

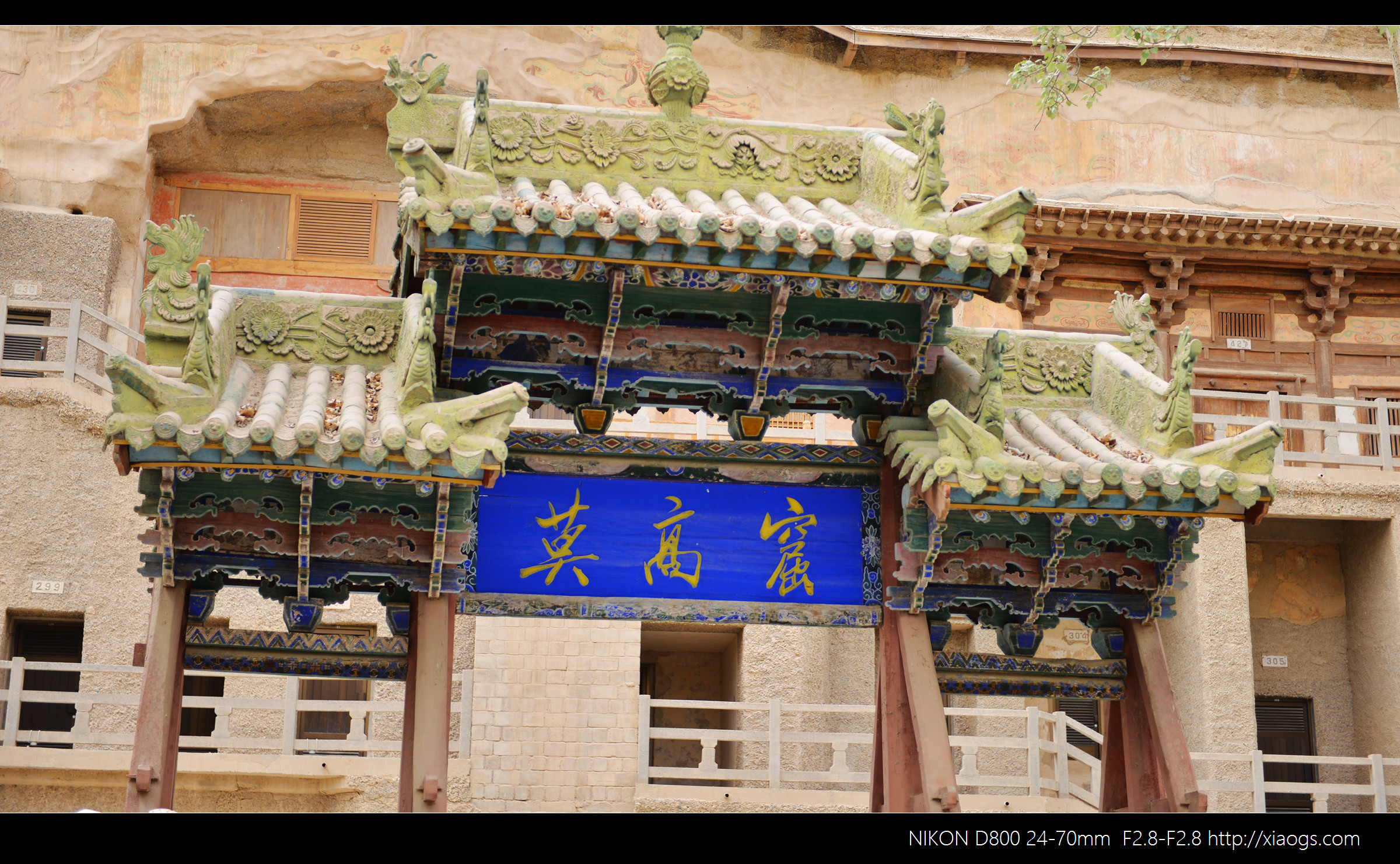

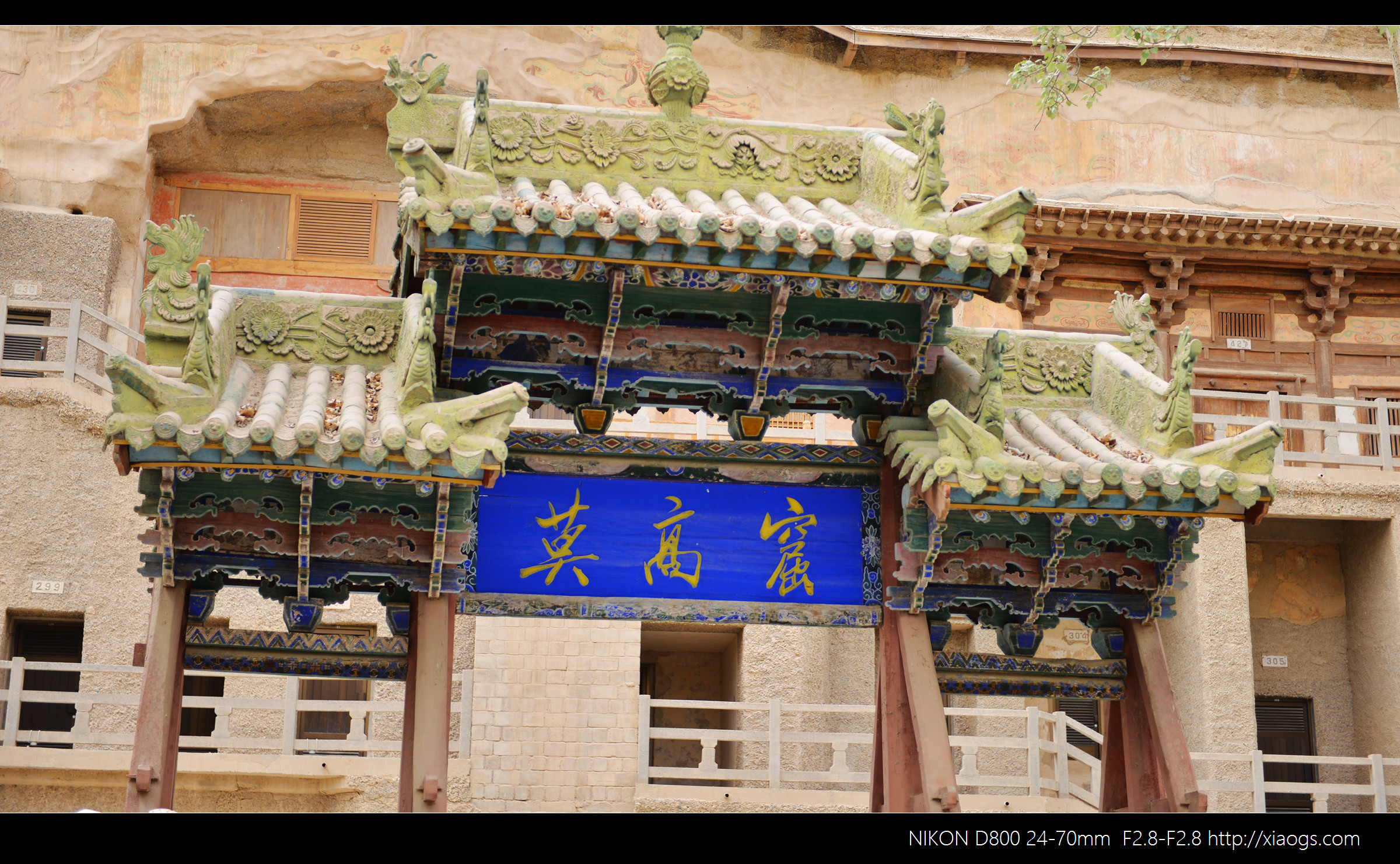

敦煌月牙泉景区门口有个雷音寺,是个新建的寺庙。

唐代此处曾有雷音寺,唐僧西去取经也曾经过此处。他当年出长安,到秦州(今之天水),至凉州(今之武威),至此后,因官府严禁百姓出境而被迫改为昼伏夜行,最终到了瓜州、沙洲(今之敦煌),然后偷渡出玉门关后,继续西行。当时若是前往西域,敦煌是必经的城市,而且是中原王朝最西边的最后一个补给站,前方便是生死未卜的沙漠和戈壁了。

但眼前这座寺庙的历史,只能追溯至清光绪年间,至今大概有120余年,和唐代的雷音寺并无关系。因上个世纪五十年代被改做农场而毁,现存建筑为上世纪九十年代重建,近几年又再次进行了扩建。如今的它,更多承载了大唐雷音寺的历史记忆,也弥补了莫高窟不能焚香的缺憾。

如果时间充足,还是进来感受一下,虽然是重建的寺庙,但风格、工艺、材质都值得一看。它不像很多直接用钢筋水泥搭成、梁柱斗拱用贴纸替代,毫无细节可看的古建。雷音寺的不少建筑是依据莫高窟壁画中的样子而建,比如布局参考了61窟,建筑参考了172窟,藻井复制了407窟和329窟,地砖纹样复制了220窟,佛像则参考了榆林窟25窟和莫高窟244窟及220窟等,有了种让敦煌壁画走进现实的感觉。

这是大雄宝殿的样子。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

莫高窟,一般就代表了敦煌,它也是很多国人旅游清单内不可缺的一个。虽然西千佛洞和榆林窟都号称莫高窟的姊妹窟,但来了这里才发现,差距还是挺大的。

它的开凿年代是东晋太和元年(公元366年),这一年中原皇帝司马奕继位,他是中国历史上唯一一个因为阳痿而被废的皇帝,不知道司马懿怎么看待自己这个名字同音的后代。但这是中原的公元纪年,若放眼到河西走廊和敦煌这个地区的话,具体的朝代则应是前秦。

西晋灭亡后,司马氏南渡,于南方建立东晋,而北方则进入中国历史上最混乱的五胡十六国时期。敦煌脱离中原管制后,被张氏家族建立的前凉控制,虽然前凉的灭亡时间要延续至公元376年,但在366年时,此地已归属前秦,故莫高窟开凿的纪年应为前秦建元二年。当然,同是公元366年。

五胡包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,若想容易记住,就记谐音“匈奴抢鲜卑的姐”。前秦是氐族政权,虽是少数民族,却只有它是农耕民族,也正是因此,在他们建立的政权下的敦煌才有了这般模样。前秦要发展佛教,是便于凝聚多民族和向西域发展的经略,莫高窟一定程度上是佛教的国家政治化战略。哦,废掉司马奕的是恒温,他几次北伐败给了前秦,而若是晋朝掌握敦煌,未必会有莫高窟。历史总是百结交错。

自前秦建元二年(公元366),乐僔和尚在莫高窟创凿洞窟起,积累出此处辉煌。

Read the rest of this entry

世界文化遗产, 摄影, 甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

中国四大石窟包括莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟,都已去过,如今都被列入了世界文化遗产名录。查了一下,除了这四个,还有大足石刻、乐山大佛、克孜尔石窟、炳灵寺石窟、飞来峰造像,也被列入了世界文化遗产名录。当然待遇略有不同,以独立石窟列入世界遗产的是莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、大足石刻四个;乐山大佛和峨眉山一起,飞来峰造像和西湖一起,剩下的麦积山石窟、克孜尔石窟、炳灵寺石窟、彬县大佛寺石窟则都是丝绸之路遗产的组成部分。

人们所说的敦煌石窟,除了莫高窟还有西千佛洞和榆林窟,只是莫高窟名气太大,让人忽略了其他两个。

敦煌西线这些年开发的相对成熟,也比较火爆,而西千佛洞作为途中必过的一个景点,来得人也相对多些。可即使如此,依旧是人少得可怜。我们这次到的时候,基本就十几个游人,免费讲解刚凑够一拨。

因莫高窟又被称作“千佛洞”,而它位于西边,故得名西千佛洞。它的洞窟形制、壁画风格均和莫高窟基本一致,故被称作莫高窟的姊妹窟。其始建年代也相近,甚至还更早些,现存的22个洞窟中,最早的可至北魏时期。

它建在党河北岸的断崖之上,党河是敦煌的母亲河,是千万年来敦煌绿洲唯一稳定的水源。它是疏勒河支流,但现在因水少已不再注入疏勒河,主要原因是上个世纪末建成的水库将水流100%截留使用,导致了下游干涸。也没办法,是维持敦煌农田灌溉和市内民生的不得已而为。

因内部无法拍照,便在外面留了几张。喜欢这种荒凉感,虽然种了些柳树,还是些老柳,有了些许绿意,反而更衬出荒凉。像六朝沦为废墟后,韦庄到那留下的诗:无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

Read the rest of this entry

甘肃, 单反, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 世界文化遗产, 摄影