甘肃嘉峪关的戈壁滩上,有着大大小小1400余座魏晋时期古墓,距今已有1800年左右。

一般汉墓的陪葬品都很多,所以出过汉朝大墓省份的博物馆,都比较殷实。而到了魏晋时期,具体是从曹操开始,逐渐推行薄葬之风。一是魏晋南北朝的社会动荡,经济已大不如前,如果还用厚葬去表达孝道,对于个人和和社会来说,都不堪重负。二是朝代更迭严重,而且一方水土的统治者更是朝夕变更,所以盗墓毁墓严重,厚葬反而容易引起关注,导致曝尸荒野,反成了不孝。就这样,薄葬在政令之下逐渐推行起来,但人们视死如生的观念却尚未转变,那些对于死后生活的向往便变成了魏晋时期墓室壁画砖的创作源泉。

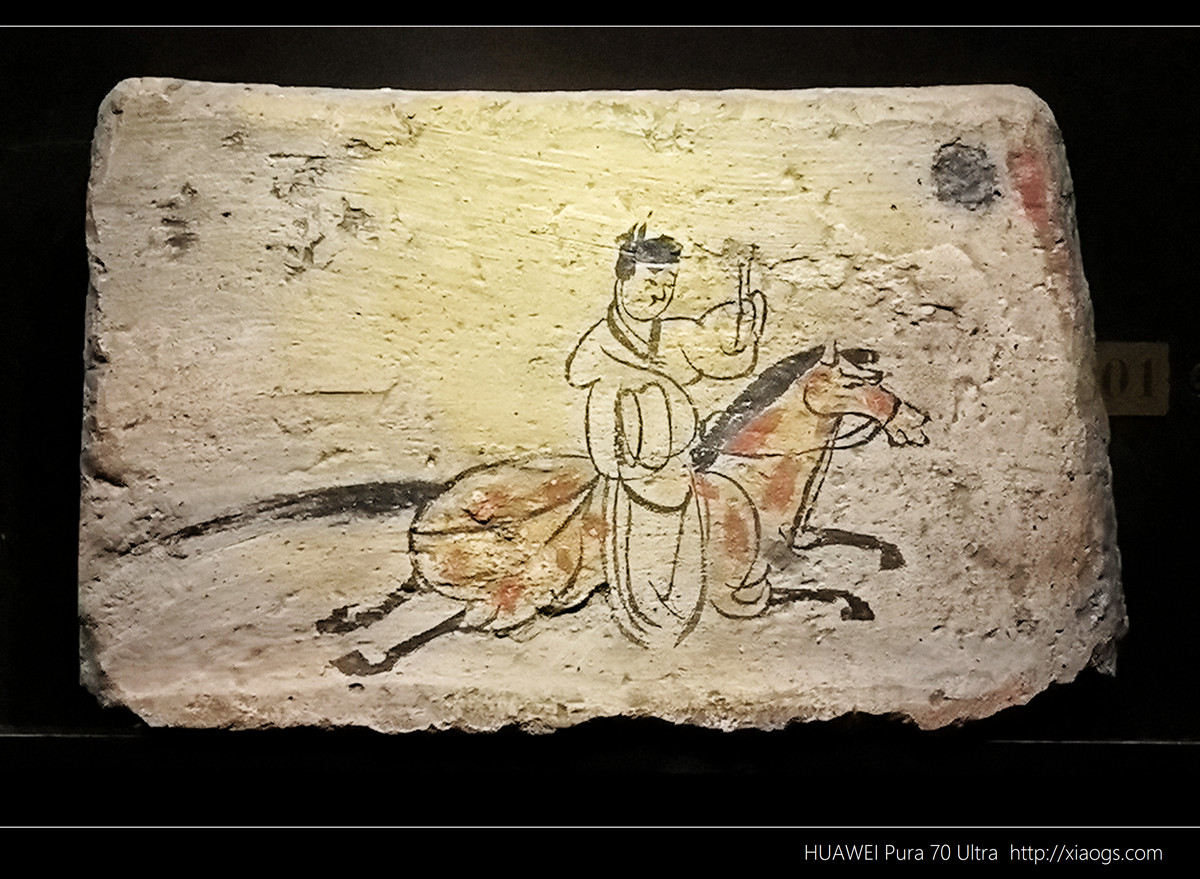

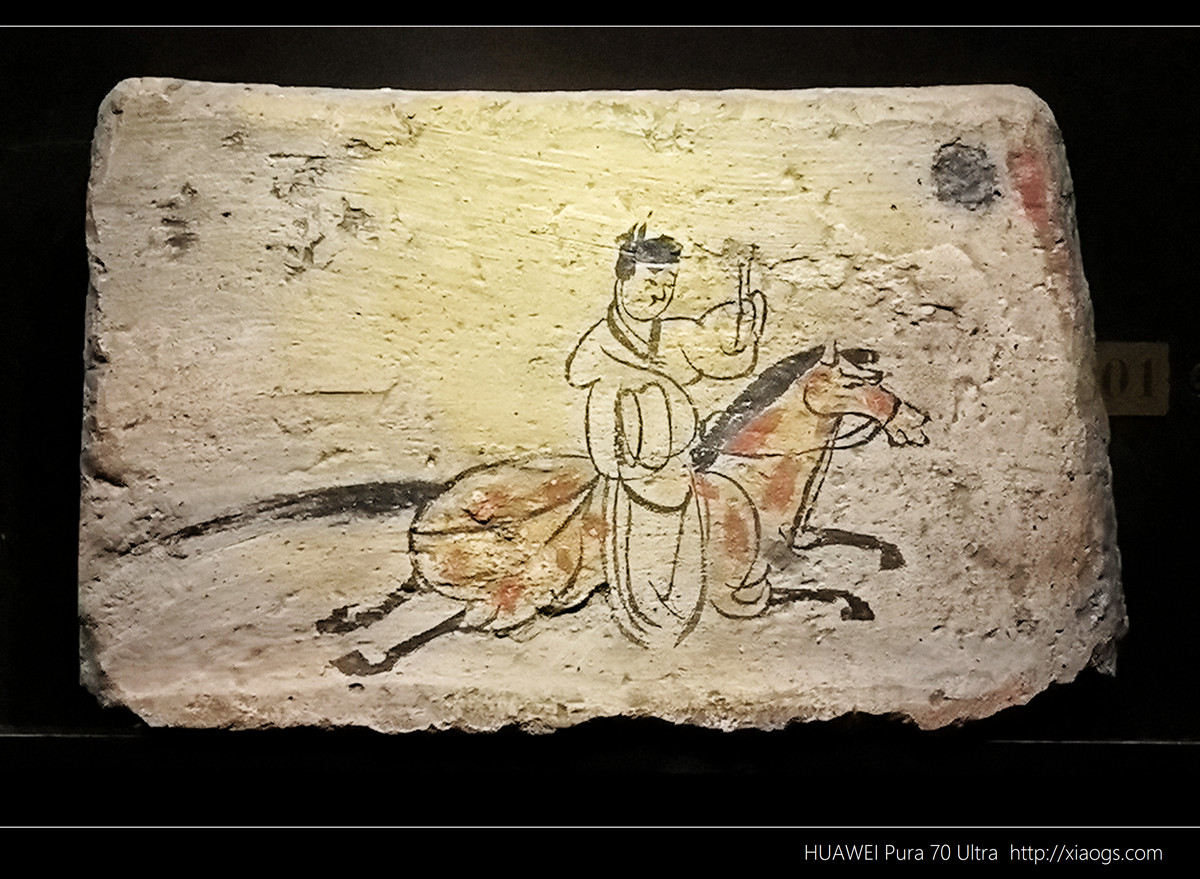

嘉峪关的魏晋墓已被盗,里面几乎已无文物,仅留下了盗墓者没看上的墓砖,有些上面有画。经保护性挖掘,共出土700余块,有“世界最大的地下画廊”之称。研究人员在挖掘中发现,它们墓顶上有钢丝垂下,挂着油灯。原是封墓之前先点燃油灯,待燃尽墓中氧气后自灭,使得墓中变成干燥的无氧环境,避免了彩色壁画氧化。

众多画作中,最有名的便是《邮驿图》画像砖。上面人物头戴冠,左手可能持棨信,上篇博文中有实物照片。身下的骏马飞驰,四脚腾空。仅寥寥数笔,但流畅而传神。图上的驿使没有嘴巴,代表着这个职业的保密要求,现已成为中国邮政的标志。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 手机, 足迹

丝绸之路展,是甘肃省博的重头戏。关于这条路,国人已太过熟悉,但以往更多听到的是历史地理、是社会意义,而这条路上实实在在的文物,并未怎么被关注过。所以来次甘肃省博,自然不要错过。

在距今5000年前左右,以黄河流域为中心的中国文明已经形成,稍后,北方的游牧民族也日益强盛。漫长岁月里,北方的草原文化不断向南渗透,中原的农耕文化也不断向外扩展,并且借着游牧民族在北方草原上的驰骋、迁徙过程,又把中国与中亚、西亚等地的各个绿洲连了起来。

事实上,甘肃作为中国最早出现青铜器的地区之一,其发达的早期青铜器文化和对马的驯养,极大促进了经济发展和交往范围。在和周边文明发生碰撞、融合的过程中,使得它成为古代中国最早接受并传播东西方文化的前沿地带。当然,碰撞和融合的历史上少不了鲜血,背后站台的中原王朝的实力则起起伏伏,使得这里的生活也并非平静,大漠孤烟下的悲壮和粗犷,总是不禁让人想起央视纪录片《河西走廊》的主题曲。

这个展览里,最先看到的是一个仰韶文化彩陶,但样式却是个权杖头,并和埃及地区和两河流域的做了对比。大概中国的其他地区,不会出土这种文物,尤其还是在7000-5000年前的史前文化时期。

彩陶权杖头,仰韶文化(公元前5000-前3000年)。在四坝文化(公元前1900年-前1400年)遗址也出土了类似的玉石权杖头。

Read the rest of this entry

足迹, 摄影, 甘肃, 手机

红陶之后,甘肃省博的第二个展览是庄严妙像佛教艺术展。展览以历史时间为主线,分为佛法东渐、盛世梵音、花落人间、花萼同辉、敦煌遗珍等六个部分,用文物展现了佛教在甘肃这片地区的传播和发展轨迹。

汉武帝凿通西域后,佛教自东汉开始传入中国,而河西走廊上的甘肃则成了佛教最早传入的地区之一,僧侣在此西来东行。

“天下石窟在中华,中华石窟在甘肃”,甘肃的石窟可由西向东分为河西、陇中、陇南、陇东四大窟群,共五十多处石窟。有被称作“绘画博物馆”的敦煌莫高窟、被誉为“东方雕塑馆”的天水麦积山石窟,以及最早有明确纪年的炳灵寺石窟、武威天梯山石窟和南北石窟寺等。这些石窟从十六国开始,一直延续至宋元,有的甚至延续到明清了,时间跨度长达1600年之久。中国四大石窟已经都去过,有两个便在甘肃。

自东晋十六国时期,佛教有了很大发展。十六国时期,甘肃地方先后为前凉、后凉、北凉、南凉、西凉及前秦、后秦、西秦所统治或部分统治。碰巧这些统治者大都尊崇佛教,尤其喜欢开窟造像、建寺立塔、翻译佛经,特别是北凉时期。《雪中悍刀行》的北凉,和这不是一回事。

北凉都姑臧,也就是如今的武威,开创者是段业,但被匈奴人沮渠蒙逊篡位。之后发展为凉州最大势力,还灭掉了西凉。后投降于北魏,亡于柔然。沮渠蒙逊时期是北凉政权的鼎盛时期,承玄是他的年号。

田弘石造佛像,北凉承玄二年(公元429年)。

Read the rest of this entry

甘肃, 手机, 足迹, 摄影

到甘肃,打卡省博。

大约一万年以前,人类发明了陶器。后来随着工艺成熟,大概八千年前有了彩陶,首先诞生于我国的渭河流域。优美的造型、绚丽的色彩、神秘的线条,既是生产力的体现,也是先民精神世界的展现。哪怕已隔了几千年,每每在各博物馆里再次注视着它们,依旧能够感受到祖先的某种意愿表达和企盼,它总能让我们静下来、慢下来、沉下来。

甘肃是中华文明的发源地之一,不论奔流不息的母亲河黄河,还是雄浑肥沃的黄土高原,亦或绵延千里的河西走廊,孕育出的文化对中华文明的诞生和发展,都有着举足轻重的作用,这是我们教科书上曾经缺失的部分内容。而甘肃的史前文化中,大多含有多姿多彩的彩陶,这成了甘肃数千年连绵不绝的独特文化传统。历经五千多年的彩陶文化,其数量与种类、制作水平和工艺,还有取得的艺术成就,在国内是独树一帜的,有着浓墨一笔。

目前省博的展览中,最早的彩陶来自大地湾文化,其主要分布在渭河、西汉水流域,距今已有8000-7000年。不仅是我国率先使用彩陶的史前文化,也是世界上最早使用彩陶的古文化之一。大地湾文化是我国新石器时代最早的遗址,发现于甘肃天水,被认为是仰韶文化的来源之一。

绳纹圜底钵,新石器时代大地湾文化,公元前6000-前5000年,中国最古老的彩陶之一。

绳纹是史前陶器最常见的图案,是用缠绕草、藤之类绳子的工具拍打胚体而成,一般密密麻麻,多在腹部。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 手机, 足迹

出差兰州,从西安乘高铁,过宝鸡、天水,一路而来,风景不错。发现不少人很惊讶,他们对甘肃有着深深误解,一是用西域代表着整个甘肃,二是兰州只有拉面。

先说甘肃,它和国内大多省份一样,取两个地区的首字而成省份名称,“甘”为甘州,即今之张掖;“肃”为肃州,即今之酒泉,论历史底蕴的话,连天水和凉州都没排上,兰州就更是要靠边了。

天水是秦朝故地,是伏羲和女娲的故乡,有着四大石窟之一的麦积山石窟;凉州则是六朝古都、西北首府、古雍州所在之地,这两个都是国家级历史文化名城。甘肃一共四个国家历史文化名城,另两个一个在甘州张掖,一个在肃州酒泉,酒泉不光有卫星发射基地,还有敦煌和玉门关。那为何,兰州成了省会?

成也地理位置,败也地理位置。特意上百度地图截了一下兰州地形图,看着更明显。它群山环绕,中间由黄河冲出一条峡谷,泥沙带来大量营养物质后,逐渐形成了河谷盆地,土地肥沃,适合人类耕地和生活。东西长100公里,南北最窄4公里。这样的地形,扼着水源,还适合屯兵,必然成为兵家必争之地。

因四周群山峻岭,中间又有黄河天险,易守难攻,故名“金城”,取“固若金汤”之意。正因如此,决定了它的定位是扼守要冲的军事要塞,不可能成为大都市。汉朝有羌族骚扰,唐时有吐蕃侵占,宋夏互有攻伐,这就没有过太久的太平。哪怕到了清朝,政府对青海、西藏、新疆用兵时,兰州仍为军队集结中转的要地。

Read the rest of this entry

摄影, 甘肃, 手机, 足迹