马伯庸,一位80后作家,满族人,网上称其为“马亲王”。

这些年,他的作品饱受好评,《长安十二时辰》、《风起洛阳》、《古董局中局》等都成为了影视爆点。所以,很长一段时间内,我们在被资本左右的影视剧里,都将离不开他的身影。

光是《古董局中局》这个系列,就已经有了好几部连续剧和电影,播放量最大的是夏雨主演的同名电视剧。去年雷佳音、李现、辛芷蕾、葛优等人主演的电影上映,而一般情况下,影视都较原著有不足,所以引起了我对原著的兴趣,便找来一读。

电影所对应的正好是第一本,佛头奇案。

喜欢里面的专业描写,但趣味性略有不足。人物刻画比较平白,也远不够立体,只是就事论事。这便导致主角许愿的人格魅力不够突出,一旦有些好事或者转折时,便会显得人物主角光环明显。

许愿和木户加奈的感情,比较突兀,但内心还是希望他们在一起。

和黄烟烟的感情更是突兀,第二部还有博士戴海燕。一旦人物刻画不够丰满,人格魅力没有立体起来,便导致大家只关注故事,而不欣赏角色。所以,当女性角色没缘由地喜欢许愿时,人们便觉得一头雾水。

Read the rest of this entry

图书

一个人懂得多,一定懂得关联记忆。否则去再多地方、读再多书,也都记不住。

在书店里不经意看到这本书,翻了几页,很是喜欢,所以便买下了。

中国有五千年的历史,朝代更迭、往事如烟,一个个枭雄王公如走马观花粉墨登场,一个个朝代国家如日月更迭此起彼伏,相似的桥段、相似的历史,总容易会让人云雾相绕,记忆纷乱。其实,不管历史如何变化和书写,地理始终没变,或者几乎没变。而再把地理信息融合到历史中后,我们就发现原来很多事件的因果、很多王朝的兴败,都被地理影响着,甚至决定着。

作者依据国人自周朝开始迷恋的“井”字形,依据相对之间的独立性,把中国分成了几个大致地理单元,从左上到右下,依次是:河套、山西、河北、关中、中原、山东、巴蜀、荆楚、江东。当然,还应扩展西域、青藏、内蒙、东北、台湾、海南等地区,只不过鉴于单元间关联的疏密,有些被省略了。

书中的很多观点并不新,有点像“搬运工”,甚至还有不少内容有着大段的“参考”。比如对春秋时期的论述,尤其夏姬和巫臣的那部分,在易中天的《青春志》里便能找到出处。

当然,这不妨碍继续入手李不白的另一本书,《透过地理看历史三国篇》。

Read the rest of this entry

图书

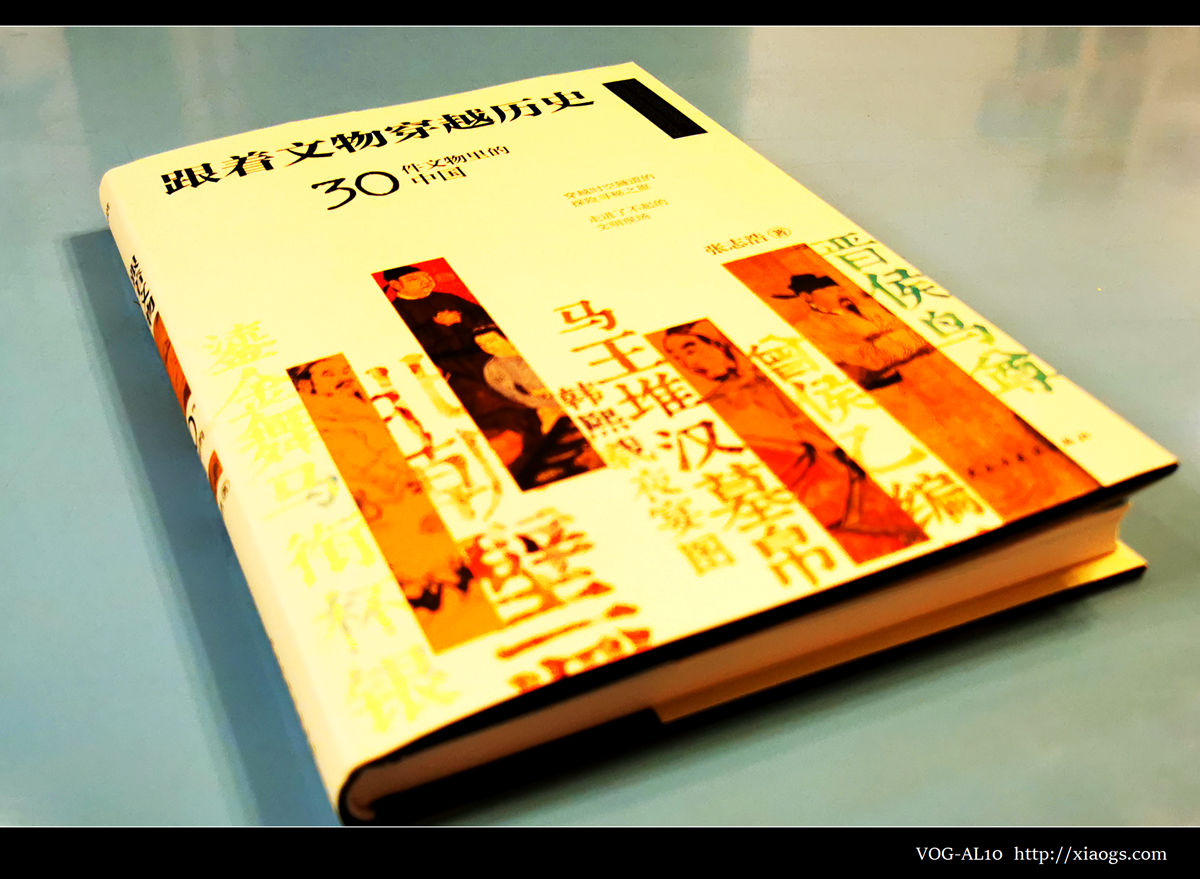

偶然机会在西西弗书店看到了这本书,后来赶在双十一在京东入手。

封皮就很吸引人,用30件不同朝代的国宝,把中国的历史串起来,尤其这些国宝基本就是各大省级博物馆的镇馆之宝,大多都见过,所以让人愈发有兴趣。

夏朝,国家启始,代表国宝是二里头遗址出土的绿松石龙形器。商朝,天命玄鸟,降而生商,代表国宝是殷墟遗址出土的妇好鸮尊。西周,宅兹中国,代表国宝是宝鸡出土的何尊。春秋,最后的贵族荣耀,代表国宝是出土于江陵县的越王勾践剑。战国,礼崩乐坏,代表国宝是出土于随州的曾侯乙编钟。

秦朝,从封建到中央集权,代表国宝是湖南湘西出土的里耶秦简。西汉,天人合一世界观初成,代表国宝是马王堆出土的T形非衣帛画。东汉,龙雀蟠蜿,天马半汉,代表国宝是武威出土的马踏飞燕。三国,内乱外扩,代表国宝是马鞍山出土的漆木屐。

西晋,神魔乱舞,衣冠南渡,代表国宝是收藏于南京博物院的青釉神兽尊。由文物上的怪兽引出“天下第一家”司马皇家选择司马衷的原因,是我认为本书写得最好的一章。

Read the rest of this entry

图书

同一个系列的书籍,这本里提及一个问题,以前还真没思考过。

古时有很多智者、圣人,哪怕仅仅是基于数千年前的有限知识,对世界观的认知也高出我们如今很多人。那他们对于鬼神、宿命、天意,以及占卜、巫术、祭祀等,究竟是信还是不信?

国之大事,在祀与戎。

商周时期,但凡国家有大事,比如打仗、结盟等,都要占卜和祭祀。而这两件事又有些不同,占卜是问,祭祀是求,前者是向鬼神请求指示,判断凶吉,后者是向鬼神汇报工作,祈求福佑。

负责占卜的是卜和史。卜又分两种,一种是用龟甲,也叫“龟”或“卜”;另一种是用蓍草,叫“筮”,记录筮法的书叫《周易》。占卜的结果由史记录在案,不但记录这些,还有其他大事,渐渐成了专业的历史学家。但他们都是技术官僚,或者事务官而非政务官,更不是政治家,他们的意见也仅仅是供参考,王侯们可听可不听,觉得不满意,那就重新占卜一次。

所以有:天道远,人道迩,非所及也,何以知之?

神重要,还是人重要?当然人重要,所谓的神,是安人心。

Read the rest of this entry

图书

读完第一本《鲜衣怒马少年时》感觉还不错,从另外的角度把诗人立体起来,于是又买了第二本。

不论唐朝,还是如今的我们,向来只愿意读李白那些豪情万丈的诗句,其他的诗我们或者主动选择,或者被动选择,甚至都看不到。他那些悲苦泣血的诗句,连同他人生的最后几年,奇迹般消失了。只因他加入了永王李璘的集团,便成了叛国谋乱的污点,而真相如何,似乎并没人在乎。

马嵬坡上,72岁的唐玄宗终于放下了38岁的凝脂胭华,在霓裳羽衣香消玉殒后,唐玄宗继续逃往成都,而太子李亨则被“老百姓”留下抗击叛军,当然也留下了大半兵马。不久后,李亨到了宁夏灵武,三天后称帝,是为唐肃宗。过了一个月后,消息才到成都,唐玄宗才发现自己被动地成了太上皇。可安禄山还在祸乱,此时不论人心所向还是实力权衡,也只能接受。而在这之前,他刚做了一些安排,诏令诸子分领天下节度使。其中,任命李璘为山南东路、岭南、黔中、江南西路四道节度使,江陵郡大都督,坐镇江陵。

唐玄宗在得知李亨称帝后,又二次任命李璘为江淮兵马都督、扬州节度大使。在这次任命后,自荆州到苏州的长江一线军事,皆受永王李璘节制。这应是出于两方面考虑:一是希望在南方建立一支足以与李亨抗衡的力量,来加强太上皇的话语权,这是为个人;二是万一李亨没有平息安史之乱,大唐至少还能保有江南,手握四道重兵,疆土数千里,占据金陵,像刚过去的东晋那样,这是为李唐,很理性。

Read the rest of this entry

图书