拾起一些名著,补充一下自己缺少书籍的青少年时期,《简·爱》是其中一本。

它的作者是夏洛蒂·勃朗特,这个熟悉的名字是在高考前属于必背的,她和两个同样有才气的妹妹合称为“勃朗特三姐妹”:艾米莉·勃朗特写出了《呼啸山庄》,安妮·勃朗特写出了《艾格尼斯·格雷》。后者的名气显然较其他两位姐姐要差些,只能常常以某某妹妹的身份而出现。

《简·爱》这部小说有着浓浓的自传色彩,夏洛蒂·勃朗特的父亲是位牧师,而母亲是位家庭主妇,但在她五岁时病逝,家庭并不宽裕。好在父亲学识渊博,常教子女读书,所以他们或多或少都有些文学素养。

后来,他们被送到一处寄宿学校读书,那条件很差,无饱食之日,还经常受罚,两个姐姐感染风寒后回家,相继去世,父亲便把她和妹妹也接了回来。《简·爱》里有过类似描述,那个海伦的原型可能便是她姐姐。

再往后,她曾去了一所学校当老师,又去给有钱人当家庭教师,但显然她并不喜欢些份工作,没两年便草草结束。回家后,受姨妈资助,去布鲁塞尔的埃热夫妇创办的学校里学习法语,但因爱恋上埃热先生,后被埃热夫人发现而结束学业。后来,她还给埃热先生寄出过不少吐露心迹的信,但无果而终,成为茶后谈资。

再往后,他们姐妹创办了一所学校来教法语,但因无人报名而关门。种种打击下,快三十岁时开始宅在家。写了些小说,却大获成功。快四十岁时结婚,婚后一年,感染风寒去世,腹中怀着孩子。

Read the rest of this entry

图书

李清照,我们并不陌生的一个人,被称为“宋代第一女词人”,婉约派代表,也有“千古第一才女”之誉。因为一部连续剧《知否知否应是绿肥红瘦》的主题曲,又火了一把。

广为人知的词,是两首《如梦令》,创作时也曾轰动了东京汴梁。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。

我最喜欢的,是她在新婚之际的一首带着真性情的《丑奴儿》,这也是饱受封建卫道士诟病的:晚来一阵风兼雨,洗尽炎光。理罢笙簧,却对菱花淡淡妆。绛绡缕薄冰肌莹,雪腻酥香。笑语檀郎:今夜纱厨枕簟凉。

当然,人们眼中的她,更多作品,其实是在思念上,毕竟是婉约派的代表,比如这首《一剪梅》:红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

除了词,其他了解不多,便拿了这本《李清照传》一读。半生烟雨,半世落花。

Read the rest of this entry

图书

一本很不错的书,以色列的作者,并非因为它所描述的事实,而是它改变了我们很多观点。

我们知道物竞天择理论,那么既然头脑越大越聪明,为什么其他动物没有进化出会科技的物种?比如会相对论的老虎或懂酸碱平衡的大象。答案其实在于脑容量的增大,未必是件好事。

人类的脑容量比较大,似乎可以多些思考,可事实上这也消耗了更多能量,导致只占体重2%-3%的大脑,在身体休息时要消耗掉25%的能量,这让人类付出了很大的代价,一是要去寻找更多的食物,面临更多危险;二是肌肉因为能量供给差异而逐步退化萎缩,这在弱肉强食的非洲草原上可不是什么好事。

如今我们已知道头脑发达是个好事,可以用策略、可以造武器等,而无需和那些肌肉发达、行动敏捷的食肉动物们摔一跤或者比拼牙齿,我们认为这是进化的必然选择,属于事后诸葛亮。这些好处可是200万年之后的事,在这之前,人类这个大脑除了用燧石做一些工具,拿树枝削尖变成武器,并没有什么特殊表现,仅仅是这些,在非洲草原上哪怕遇到一只黑猩猩,都能把人撕成碎片。

显然,这并非进化的最优选择,那么究竟是什么动力让人类的大脑在这200万年内不断演化,至今未找到原因,或许是个意外,就像直立行走。

Read the rest of this entry

图书

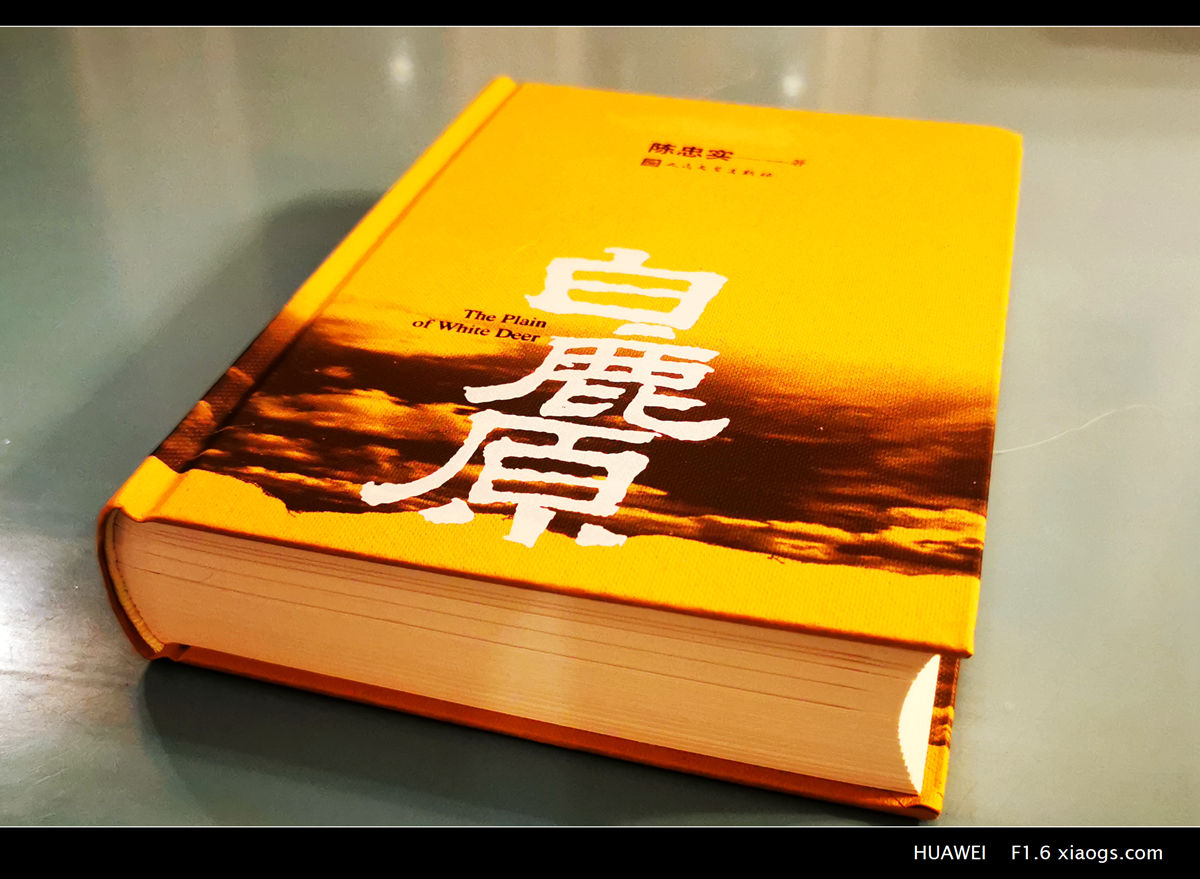

上个世纪八九十年代,特殊的政治环境下造就了很多以反思为主的小说,《白鹿原》就是其一,莫言的《丰乳肥臀》也是这个时期作品。表现了从清朝末年,一直到文革之后的变化动荡之中,位于陕西关中地区白鹿原上白鹿村的白姓和鹿姓的几代人的故事,有两家族间的恩怨,也有不同命运选择的矛盾。

关中,一个迷人的地区,南面是秦岭山脉,北面是黄土高原,渭河从中穿过,冲击出了西窄东阔呈漏斗型物华天宝、人杰地灵的八百里秦川。“天府之国”最早所形容的便是这片关中平原,它孕育了周至秦汉的文明之初。差不多包括如今陕西省中部的西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川五市,白鹿原就在此中,西安市区东南。

一千多年前,白居易曾到此:独寻秋景城东去,白鹿原头信马行。

作者陈忠实,大长脸,高发际线,哪怕官至中国作家协会副主席,仍为一副陕西关中的农民形象,印在了骨子里。这部小说也获得了当年的茅盾文学奖,之后被改编成各种形式,电影、电视剧、话剧等。而很多人则是因为陈全安执导,张雨绮主演的同名电影而知道这部小说,甚至更多人看这部小说,是怀着的是猥琐心态,里面大篇幅关于性的直接描写,促成了很多人的阅读。

Read the rest of this entry

图书

《流浪地球》的电影火了,所以这本书便以此为名,是一本短篇小说选集,包括很多:《朝闻道》、《山》、《带上她的眼睛》、《流浪地球》、《乡村教师》、《微纪元》、《中国太阳》、《梦之海》、《时间移民》、《镜子》、《全频带阻塞干扰》等。

子曰:朝闻道,夕可死矣。第一步小说的名字,可能源于“夕可死矣”。

当生存问题完全解决,当爱情因个体的异化和融和而消失,当艺术因过分的精致和晦涩而最终死亡,对宇宙终极美的追求便成为文明存在的唯一寄托,《朝闻道》、《流浪地球》、《梦之海》等内都有此论断。

《朝闻道》里有个概念,很有意思:真空衰变。认为我们所说的真空是一种伪真空,其实存在着大量幽灵般的虚粒子,也就是量子状态下随机出现又消失的粒子,它们也是有能量的,且具有一定能级。在某种高能过程中是可能产生绝对真空的,大概只有一个原子核大小,也就是小说里丁仪的实验。因为它的能级比周边世界高,这会导致周边的高能级真空发生能级跌落,变成和它一样的真空。这个过程导致绝对真空高速膨胀,形成一个球,扩张速度可达光速,所有被触及的粒子都在瞬间衰变,变为绝对真空而归于毁灭。

0.03秒内就可毁灭地球,然后是太阳系、银河系,毁掉整个宇宙似乎有点难,因为宇宙的扩张速度也是光速。它的危险导致它不能被造出来,所以引来了高级文明排险者,发生了这个故事。

Read the rest of this entry

图书