一口气买了两本莎士比亚的作品,《哈姆雷特》和《罗密欧与朱丽叶》。确实算不上悲剧,能够两情相悦并在互相追逐爱情,同生共死,也是种幸福。何况最后两个家族还因此而和好呢。

不过还是有局限性,罗密欧开始爱上一个并不爱他的女孩,也是爱得死去活来的。然后就因为见了朱丽叶一眼,之前那个女孩就抛之脑后了。剧里的神父是说真话的,这种朝三暮四,纯看外貌的,未必是爱情。那么,风流倜傥的罗密欧万一没有死,他会不会移情别恋呢?他会不会再次唱起他心中的独一无二,送给他最新的恋人?

当然,如今有不少专门研究莎士比亚作品的专家,也曾提出“偶然性”在这部戏剧中太突出了,好像一切都是命中注定。要是蒂巴特没有在那个时间碰到牟克休,要是神父的信能送到罗密欧手里,要是神父能早几分钟到墓穴等等,每个关键时刻都要靠巧合才能推动剧情发展。那么这个悲剧的产生,与其说是社会层面的,倒不如说是运气层面的,那它的悲剧内核就要减弱了。

还有点,故事其实时间很短,前后一共五天。第一天,他们相遇,一见钟情,然后接吻。第二天,他们见神父,结婚。第三天,朱丽叶死了表哥,被逼婚。罗密欧杀了人,被放逐。第四天,朱丽叶结婚,诈死。第五天,朱丽叶醒来,自杀,罗密欧自杀,两个家族和解。太高效了。

Read the rest of this entry

图书

一本收获很大的书,也是一本串起知识的书,作者选了中国国家博物馆里的100件不同时期的文物,串起了中国历史。从山顶洞人开始,一直到神舟五号,几乎囊括了各个朝代,分别选出最有代表的文物,这其实挺难的,如何用几件文物,分别代表唐、宋、元、明、清。但也只有国博,才有这个底气。

当去了一定数量的地方、逛了一定数量的博物馆、了解了一定数量的历史之后,对这本书会有不小的兴趣。它一并帮着你回忆了一下各地的博物馆和这些年所看到的文物、所听到的历史。

第一个引起兴趣的是西周时期的“利簋”,它的价值源于它的铭文,它是第一个直接记载武王伐纣具体时间的青铜器,因为“利”本人可能直接参加了牧野之战。中国在古代用干支纪年,比如我们熟悉的戊戌变法、辛亥革命、甲午战争等等,这其实形成于汉代以后。而在先秦,干支是用来纪日的,甚至延续至民国,数千年未曾中断,成为一份文化遗产。

利簋上所记载的武王灭商,发生在甲子日,所以后世又称其为“甲子之事”。和它齐名的是商汤灭夏,据称发生在乙卯日,尚无出土文物佐证,两者合称“子卯”。所以子卯在古人心中属于“疾日”,是有很多忌讳的,即“子卯不乐”。甚至很多白事、红事中的重大仪式,一般也要避开子、卯。

书还是值得一读的,每天三五个文物,一个月时间。

Read the rest of this entry

图书

借用我们大家都熟悉的西游记故事,然后大开脑洞成新书,让人赞叹不已。看似荒诞的情节,竟也和《西游记》的故事很贴合,几乎毫无冲突,也是不易。

粗糙的澎湃,比精致的理性更有价值,不仅仅是写书,很多时候都是如此。马亲王自己说:吴刚伐桂,就算不留下任何痕迹,也乐在其中,有时候创作亦是如此。我们不能忽略的是,能一气呵成,又如此流畅的前提,是要有足够的知识储备。古人云:读书破万卷,下笔方有神。

原来,天宫的太白金星也和很多职场里的人一样,天天要走流程、提报销单子、还被人监管。财务到哪里果然都是黑脸,仿佛他自己掏钱一般,监管到了哪里也都不是好角色,眼里没有一个好人。平白无故的领了个大项目,似乎总是跟着更大的未知的麻烦,这估计能让不少人有共鸣。

前面,大多数主角都是非正面形象,而到了宝象国的百花羞,方才见了真面目。“若非这一劫是真劫,我才懒得回来。这一路陪你们演得还少吗?”孙悟空吐露出了很多事情的本质。

书的封皮上,孙悟空是个提线木偶的设计,很应景。

Read the rest of this entry

图书

《瓦尔登湖》名气不小,也有不少人推荐,所以拿来一读。读了很久,放下多次,读不进去也读不懂。

作者是梭罗,在瓦尔登湖隐居两年,自耕自食,并根据这段经历写成了《瓦尔登湖》,然后成了世界名著。读完,感觉他就是一个自大的文青,这样的人大概不会讨人喜欢,一查,果然至死是单身。当然,名人的单身往往都会被美化成专情或至死不渝之类的。一个有怪癖、不合群,有强烈不求甚解的自以为是和优越感的人,可能会成为一个不错的艺术家,但未必是个好作家。

喜欢梭罗和这本书的人很多,最常被网络提起的段子就是清华大学校长推荐,然后便是海子,那个留下了“我有一所房子,面朝大海,春暖花开”的诗人。他在25岁时卧轨自杀,留下一份遗言和四本书。遗言中写着“我的死和任何人无关”,四本书中,便有《瓦尔登湖》。

这本书有点像散文,但可能是翻译问题,所以不好谈论文笔。可不论内容或观点,都配不上“经典”二字。如果非要把梭罗的经历和政论思想融进去,那就谈其他方面好了,不用神化这部作品。对了,他还是个愤青。

很多人都认为梭罗在《瓦尔登湖》中的描述过于虚幻了,更像是描述一个自己用内心虚构的过度神话的乌托邦。很多事情也逐渐被曝光出来,比如梭罗在瓦尔登湖只住了两年,而且他书中的小木屋和老家的村子只有一英里,他经常回镇上拜访朋友和家人,或者邀请客人到他的小木屋参观和炫耀。

Read the rest of this entry

图书

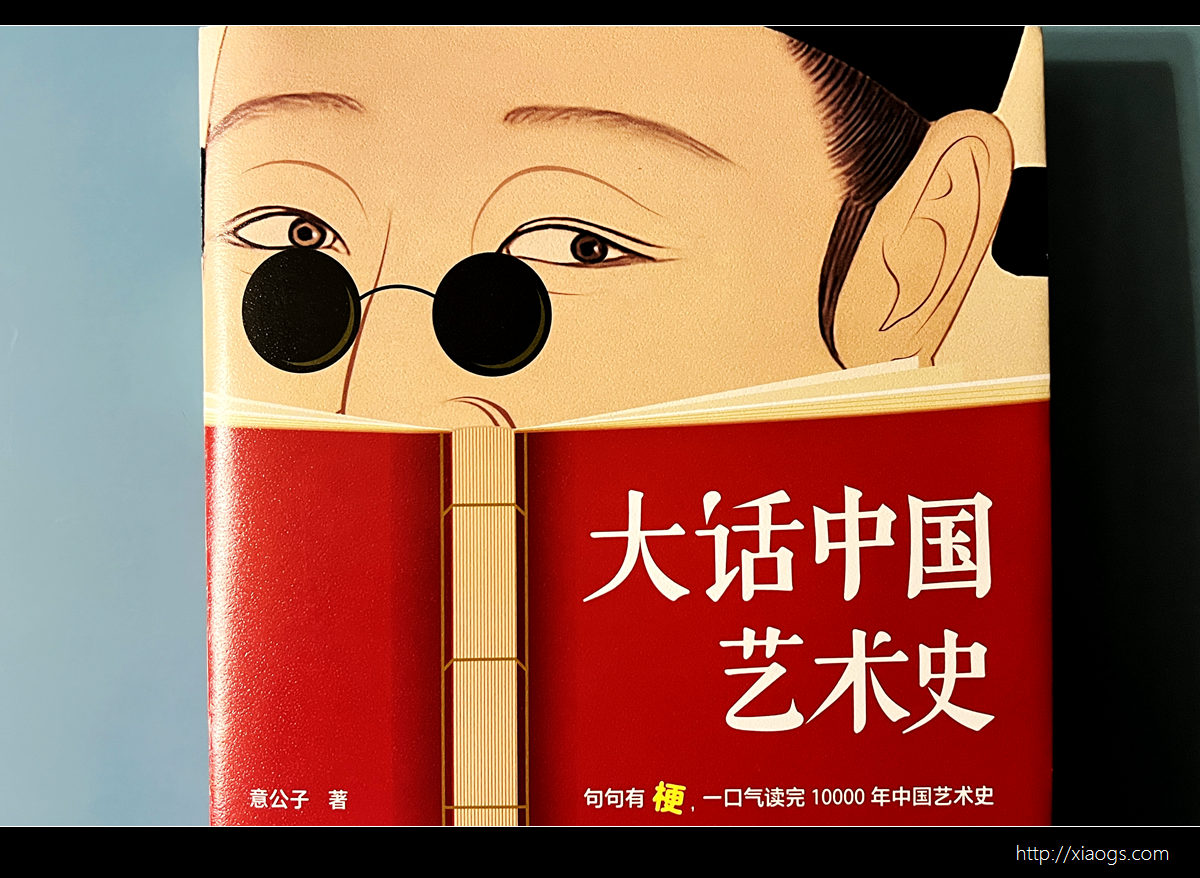

要看懂中国的艺术很难,因为它几乎从来没有追求过表面的东西,向来有着更深的精神内核追求。有些肤浅的艺术品,看下像不像,知道人物背景,基本就了解大概了。而中国那些传世之作,会不屑于表。

晋尚韵,唐尚法,宋尚意,明尚态。中国艺术的不同朝代,有着不同的集体倾向,了解他所处的时期和社会背景,也许是第一步。商和周的青铜器有着很大的差别,原因便是中国社会整体认知所处的不同阶段;安史之乱前后,唐诗的内容大相径庭,同样也是因为艺术的土壤已然有别。

当然,更重要的还是要知道创作者,他经历过什么。比如书中介绍了几幅书法,王羲之的《兰亭集序》、李白的《上阳台帖》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼的《寒食帖》,这些书法作者的经历和创作背景,对我们理解和评价这幅作品,尤为重要。若是不知道颜家满门忠烈的故事,怎么能感受到书法作品中,由浓墨到枯墨,几乎用着笔杆要把纸戳破的那种心情。没有这种心情,一幅涂抹多处的草稿如何能成为“天下行书第二”。

其实,有些观点比较陈旧或已有人总结,算不得新颖,甚至就是照搬,不过整体还是挺好,也顺便关注了“意公子”的抖音号。单看书皮,她所追求的是句句有梗,是快餐文化,所以受众并不是对作品有一定了解的人,而是几乎不了解的大众,得以有些谈资,能在茶余饭后谈笑风生。

Read the rest of this entry

图书