3 月

02

3 月

02

2 月

23

2 月

23

5 月

25

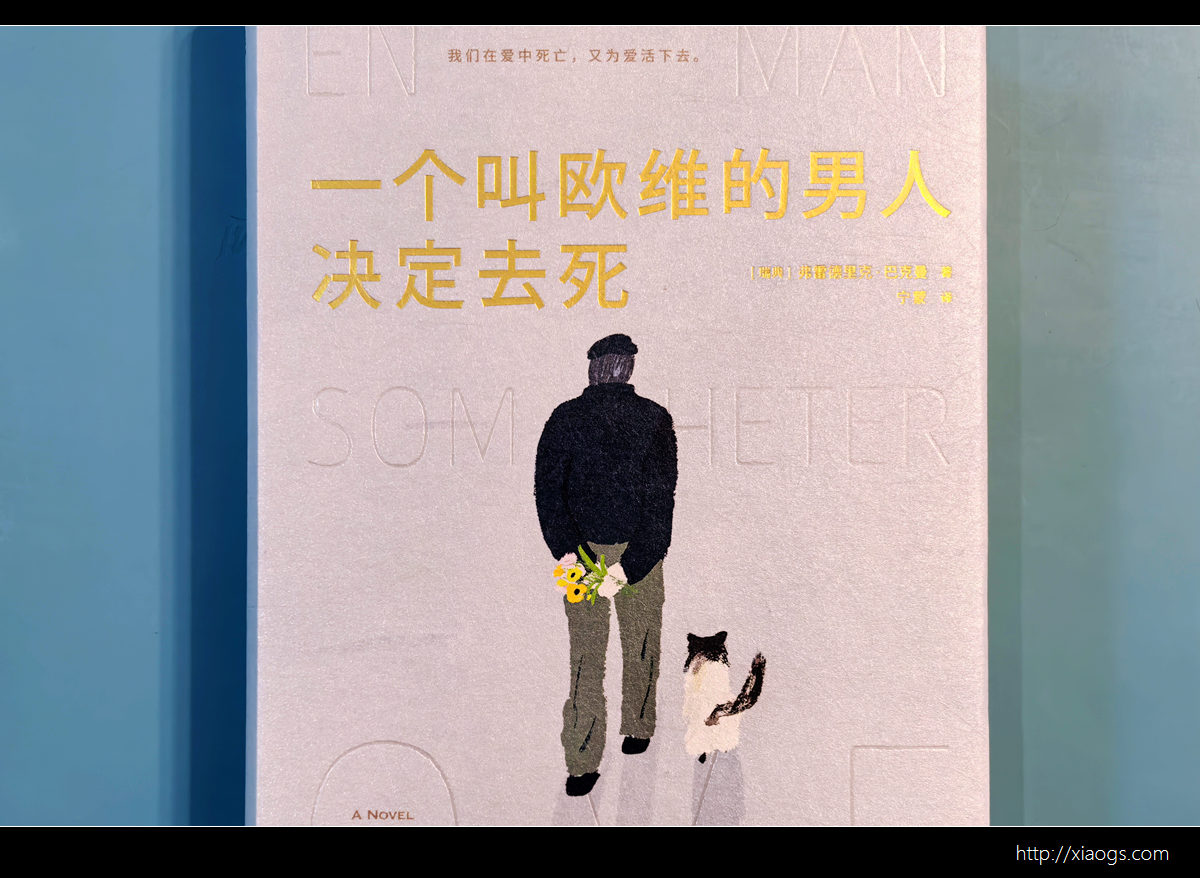

一本很值得推荐的书,读后感基本可以用书摘来代替。

他五十九岁,现在是周二晚上,他退订了所有报纸杂志,熄灭所有的灯。

欧维是个固执、不合群的人,可以想象这种人很难有什么朋友,或者招人喜欢,他们的社会属性很差,而这却已成为当今这个社会的通行证和有所得的必要条件,社会变了,只是未必是变好了。

欧维和欧维的太太就像黑夜和白天,欧维当然是黑夜。她只爱抽象的东西,音乐、书籍、奇言怪语,诸如此类。欧维却是个满脑子充满具象事物的人,他喜欢螺丝刀和滤油器。他手插口袋疾步人生,而她总是在舞蹈。只需要一缕阳光就能驱赶所有的阴霾,这是索雅在他问为什么总是那么兴高采烈时说的。

她非常美丽,身边的人大都觉得这很重要,总是提醒她。她还非常爱笑,不管生活如何对待她,她总是积极地面对。但欧维却有点……好吧,他就是欧维。她身边的人也总是这么提醒她。他上初中的时候,就是个小老头了。他们说,她能找个更好的。但对索雅来说,她想守住这个人。他或许不为她吟诗、唱夜曲,也从来没有送过她昂贵的礼物,但从来没有别的男孩就因为喜欢坐在她身边听她说话而愿意反方向坐几个小时火车。