中国有“四大药都”,其中安徽亳州居首,其他三个分别是:河北安国、河南禹州、江西樟树,它们都有着千年以上的历史。如今,亳州中医药产业的规模已经超了千亿规模,在当地稳居C位。

其实,如今的中药很受欢迎,市场上也有很多,是要超出我们预期的。比较熟悉的有:连花清瘟胶囊、藿香正气口服液、复方丹参滴丸、复方阿胶浆、安宫牛黄丸、川贝枇杷膏、健胃消食片、云南白药等,不少的年销售额都是几十亿级别。

古代亳州因中药交易闻名,而交易用银两和铜板,携带自是不便,与之对应的便会有票号。南京巷,就是亳州自己的金融街,鼎盛时,这条小巷里有着几十家票号。如今保留下来的票号始建于清道光五年(公元1825年),距今差不多200年历史,现已是全国重点文物保护单位。据称原是晋商“平遥帮”的分号,所以,外面看是徽派建筑,但在里面逛来逛去,都是浓浓的山西味。

从花戏楼后面的咸宁寺过来,一路沿着这样的仿古街而行。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 安徽, 足迹

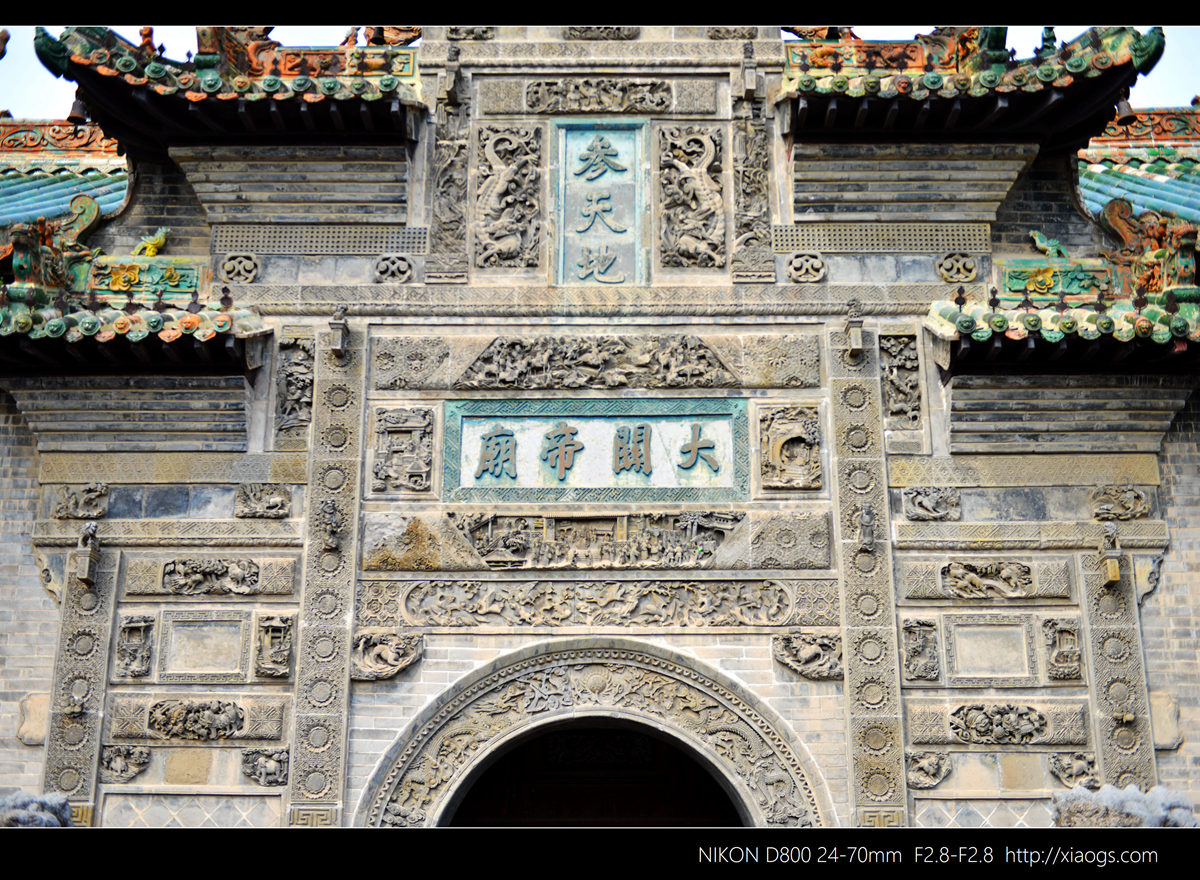

花戏楼,大概是亳州最有名的景点了,众多旅游推荐的首页或者照片都是它。其原为关帝庙,也曾是山陕会馆,始建于清顺治十三年(公元1656年),现为全国重点文物保护单位,也是国家4A级景区。

谈到花戏楼,和它关系最大的并不是关羽,却是华佗。虽然他们之间也有联系,但这里没有刮骨疗伤的故事。华佗生于亳州,大约在公元145年左右,那是东汉末期,后来死于亳州同乡曹操之手。

毫无疑问,华佗是中国医学的集大成者,被誉为“神医”。当他在亳州开辟了第一块药圃后,亳州的中药种植和经营便开始了薪火相传,至今已近两千年。到清朝已成了全国药都,“天下药商聚亳州,亳州药商闯天下”。其最有名的是白芍,有诗云:“小黄城外芍药花,十里五里生朝霞,花前花后皆人家,家家种花如桑麻。”说的便是亳州家家种白芍的盛况。

有种植便有加工,然后才有经营。彼时的亳州城里,有着数不尽的药店、药号、药行,还有钱庄,富商大贾云集,那会馆自然也不少,山陕会馆、江西会馆、徽州会馆、楚商会馆等等。368年前,花戏楼开建,它还是风光五两的山陕会馆。从它精细的雕刻,不难想象山陕会馆的富有、不难想象亳州药商的富有、不能想象会馆后面,涡河、小洪河、亳宋河相交汇处的繁华。

Read the rest of this entry

NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 安徽, 足迹

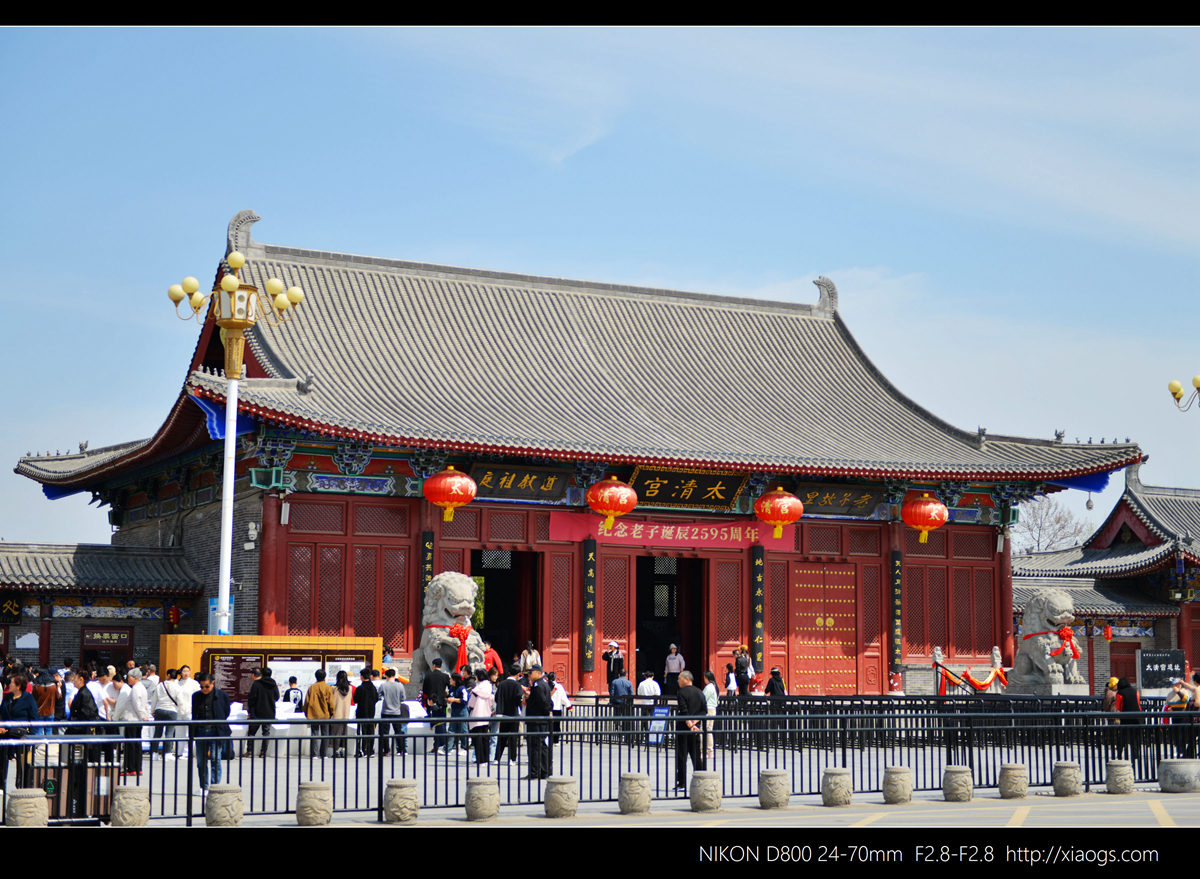

老子的诞生地,在周口鹿邑太清宫。最初是老子庙,建于东汉延熹八年(公元165年),时汉恒帝曾两次派大臣来此朝拜老子,后改为老子祠。汉恒帝刘志可算不得好皇帝,诸葛亮在《出师表》中有一句“先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也”,他就是那个“恒”,因终结外戚专权而封了“宦官五侯”,让东汉进入了更加黑暗的宦官时代。他来此朝拜老子,不是求道,而只是为寻找不老之术。

至唐,高祖李渊追认老子为始祖,并赐姓李后,这里便成了皇家太庙,起了宫阙楼宇,如同大唐盛世巍峨壮观、富丽堂皇。高宗李治封老子为“太上玄元皇帝”,武则天封老子母亲为“先天太后”。至玄宗时,达到鼎盛,常驻五百军士于此。前宫祭祀老子,称“太清宫”,后宫祭祀其母,称“洞霄宫”,两宫之间有河,其上为“会仙桥”。可惜,随着安史之乱和唐朝衰落,最终毁于战火。

宋时,宋真宗率群臣朝拜于此,并封老子为“太上老君混元上德皇帝”,重修后的太清宫再次盛极一时,文人骚客驻足于此。同样,靖康之难给它画上了句号。

之后历代虽有重修和重建,也已难再复唐宋盛状。现存建筑和文物仍有,所以它不仅是4A级景区,还是全国重点文物保护单位。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 河南, 单反, 足迹, NIKON D800

亳州旁边是周口,紧靠着鹿邑县。因为亳州的景点有限,支撑不起一个小长假,司机推荐去鹿邑的明道宫和太清宫转转,一看行程,不远,所以临时加了两个景点。

第二天,起来喝羊肉汤,然后滴滴叫车,前往鹿邑。其名源于古代此处有鹿出没,故得名“鹿鸣”。我公司紫砂壶上的两句诗,便是“呦呦鹿鸣,食野之苹”,后面是“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”。

后来,唐高宗到此,改其县名为“真源”,寓意此处是老子思想,也就是真理的发源地。没过多少年,武则天也下诏,再易其名为“仙源”,寓意老子出生之地,为仙之源。到了宋真宗来此,又改为了“卫真”,寓意捍卫老子及其思想的真理地位。后换朝代,仍为鹿邑旧名。

明道宫是老子传道讲学和得道升天之处。其始建于唐,后世朝代均有修建,宋真宗当年来此题了“明道宫”三字,寓意显示大道之处。可惜如今建筑没有留存,除升仙台外,均为近代所建。

门口叫紫气大道,然后过牌坊,是犹龙池。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 河南, 单反, 足迹, NIKON D800

亳州,安徽地级市,国家历史化名城。夏时,汤为商侯,都商丘,后迁都亳州,于此准备,最终灭夏。再后,此地又出了枭雄曹操,而时称“谯县”,至曹丕称帝,改立为陪都。北周时,杨坚上疏,改南兖州为亳州,其始名“亳州”,其后虽有变化,最终延续至今。

亳州,不是“毫州”,下面少了一横,所以很多人会读错。“亳”字可拆分,为“高”字头和“宅”字底,所以又称“高宅之地”。安徽的地名向来让人头大,不少生僻字,比如:蚌埠、黟县、歙县、濉溪、六安、柘皋等。

清明小长假,没有来得及提前规划,都是临行前才决定,所以车票的时间并不是很好。上午十点从北京出发,下午三点半到亳州。高铁上解决午饭,到了基本也便没有景点可逛了。所幸,城很小,打车途中发现经过亳州博物馆,临时决定下车,那便进来看看。

人很少,不用预约也不用买票,门口刷身份证便可以进。好多娃,在门碑石上滑滑梯玩,很有生活气息,漫步在一座带有历史底蕴而又不喧哗的城市,不急不赶,挺好。

Read the rest of this entry

NIKON 24-70mm, 摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800