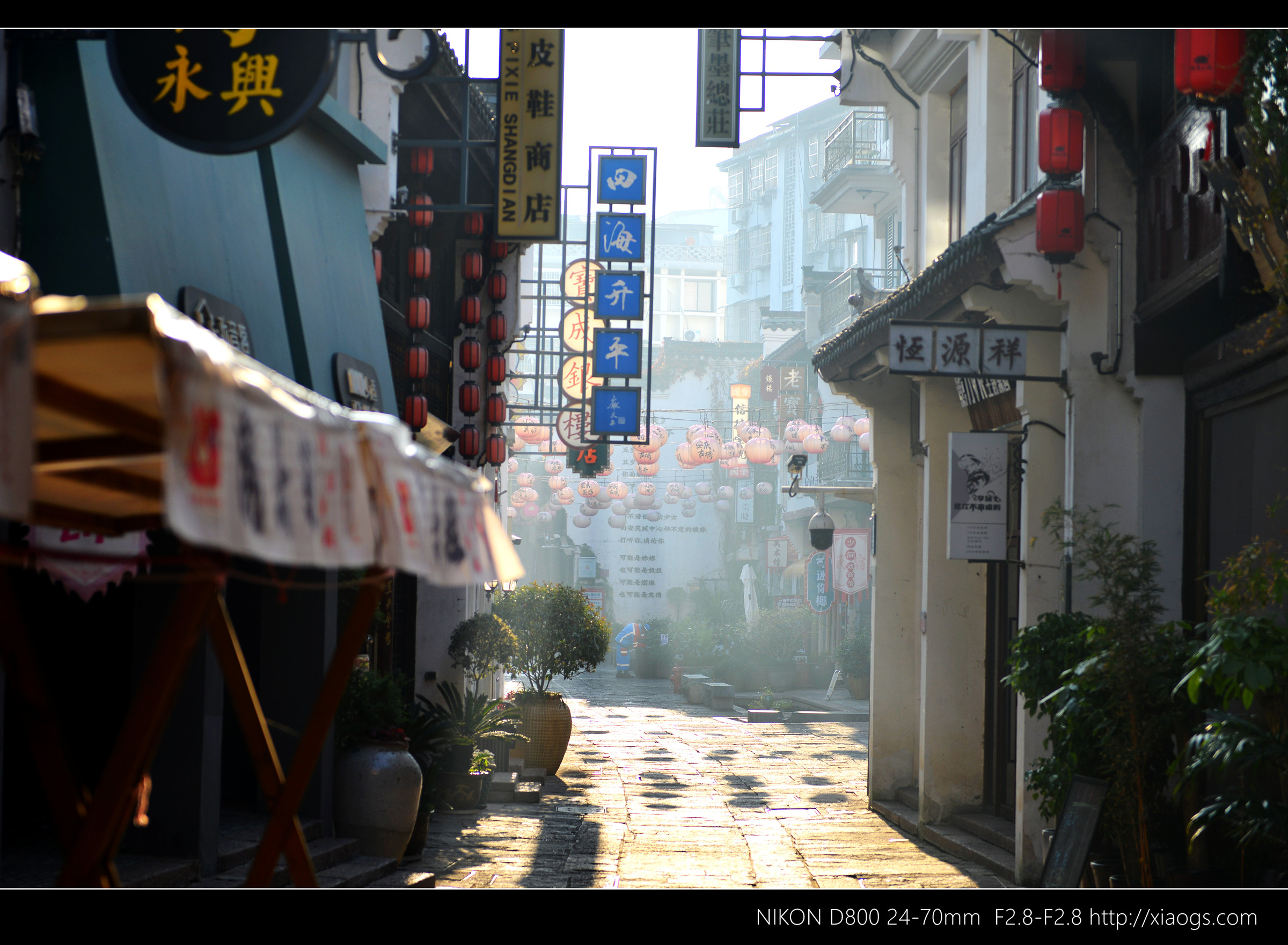

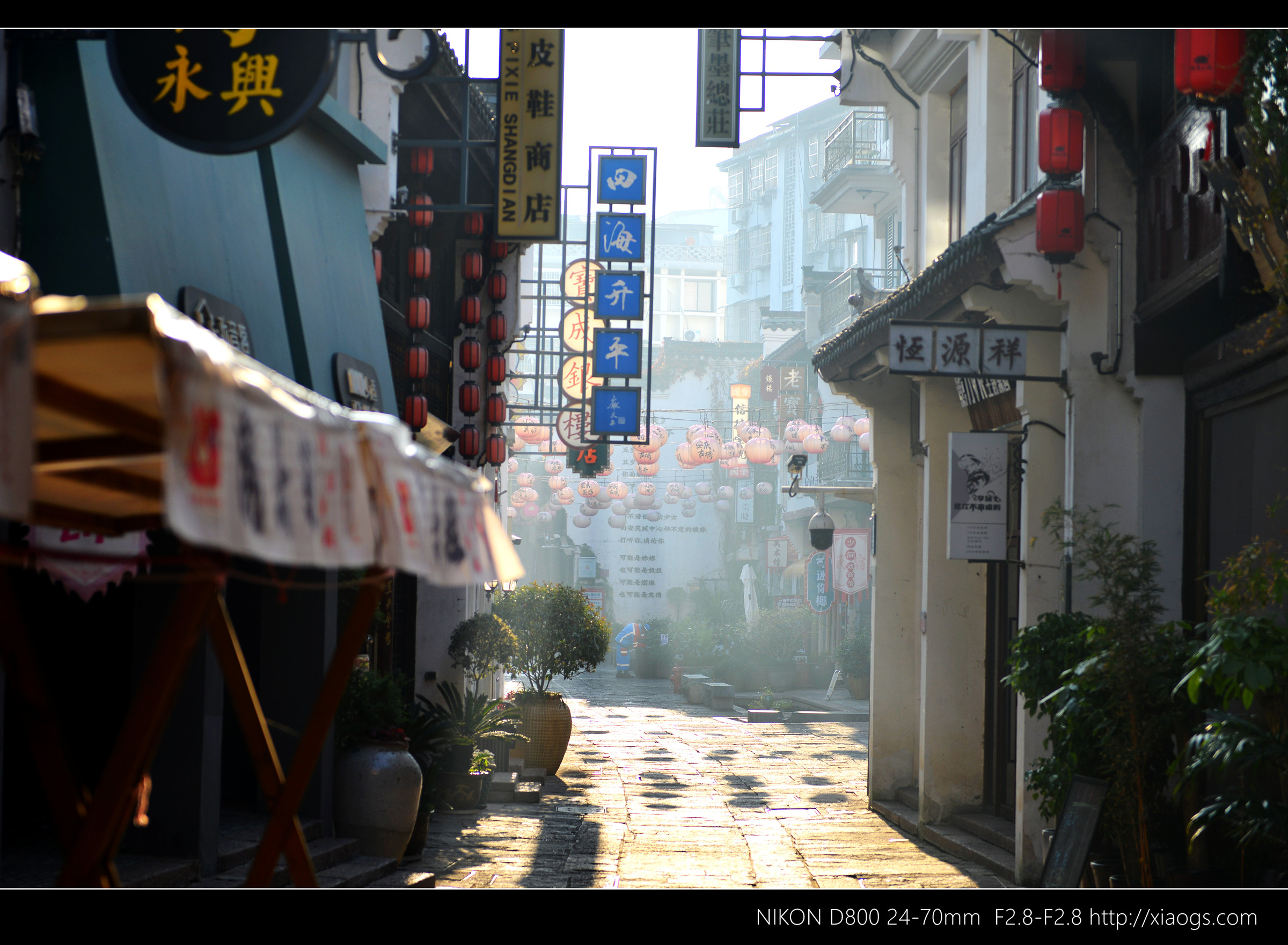

长江进入安徽,第一站安庆,之后继续向东,便是池州,位于长江南岸。因为长江天堑的横亘,所以这里便出了皋陶后裔群舒方国的分布范围。何况群舒方国大多依附于楚,江南已是吴国地盘。

春秋时期,吴楚之间的长期战争,构成了安徽这片地区的主旋律。因为楚国核心在江汉平原,向东扩张到江淮之间,在长江以北活动;而吴国核心在太湖流域,苏南和皖南的长江以南是它传统势力范围。长期上,基本上符合江北属楚,江南属吴的格局。

池州先秦时期属扬州,这个扬州便是大禹分天下九州之一。它地理范围极其夸张,基本淮河以南都是,包括江苏、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、江西、福建、广东、广西、台湾等地。到唐代,在此才设池州,下辖秋浦、南陵二县。因南朝昭明太子曾来此地,称赞秋浦河“水出鱼美”,称其为“贵池”,故名“池州”。

秋浦因河得名,名声已被诗词覆盖,比如李白《秋浦歌十七首》中的:白发三千丈,缘愁似个长,不知明镜里,何处得秋霜。没错,就在池州。

下高铁,至齐山,如今是国家4A级景区,其内的摩崖石刻已被列为全国重点文物保护单位。最著名的便是包拯所书的“齐山”二字,宋代原迹因风化严重,明时池州知府进行了重刻,为今之所见。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

我有很多旅游的打卡清单,除了国家历史文化名城、全国地级行政区、世界遗产这三个主要的之外,另一个便是汉族地区佛教全国重点寺院。安庆有两座,一座是在城区的迎江寺,另一座是位于潜山的三祖寺。恰好路过三祖寺,也恰好有时间,但当时却不知道,就这么错过,遗憾了好几天。

迎江寺始建于宋,曾名“古万佛寺”。明万历年四十七年(公元1619年)重建。

转年万历帝去世,明光宗朱常洛继位。一般情况下,1620年应是万历四十八年,新帝则要等到登基后的次年再改元,以表示对先帝的尊重。除非改朝换代了,那自然要立刻就改。但事实上,这一年便改元“泰昌”。原因比较特殊,就是朱常洛只当了一个月皇帝便因“红丸案”驾崩,是史上著名的“一月天子”。他儿子朱由校继位后,次年要改元“天启”,可那是自己的,又不能没有老爹年号。于是就把1620年分成了两部分,七月及以前是万历四十八年,八月及以后是泰昌元年。因为查迎江寺的资料看到这个年份,引出了这么一段历史。

朱常洛在位仅一个月,竟然还给这座寺庙赐名并亲笔御题了“护国永昌禅寺”,极其难得。

历史随着寺庙再次沦为废墟。清朝入关后,自然不能护明朝的国,于是改“护国永昌寺”为“迎江禅寺”。

咸丰十一年(公元1861年),曾国藩的湘军攻陷太平天国把持下的安庆,迎江寺毁于战火。转年,也就是同治元年(公元1862年),显然同治是1861年登基,曾国藩为恢复秩序、安抚民心重建了寺庙。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

安庆市,是国家历史文化名城,历史底蕴自是不错。

安徽的简称“皖”,来源于安庆。其东周时为皖国,就在刚去过的天柱山所在的潜山市。那段皋陶后裔所建的群舒方国之一,后又成为诸侯国的历史,在天柱山篇里有,这里就不再重复了。

安徽的首字“安”,来源于安庆。其先秦时长期夹在吴楚之间,秦时划归九江郡,汉初又划归淮南国、衡山国、庐江郡,始终没有发展成为诸侯国或大州郡的首府。原因的话,它一直位于不同边界或势力缓冲地带,定位长期侧重于军事,政治建制起步晚,再加之以前众多的群舒方国,比如桐国、皖国、舒龙、宗国等,因未实现内部统一整合而导致中心分散。当然还有经济因素,早期水运优势未充分释放时,其并不能承载大州郡首府的资源聚集需求。南宋在潜山置安庆军,用于抵御金兵,始有“安庆”之名。南宋的“军”不是军队编制,而是带有军事属性的行政建制。治所后来从潜山迁至安庆城区,并升格为安庆府,只是级别依旧不高。

今之安徽、江苏、上海等地在明朝初期曾属直隶地区,后被永乐帝改称“南直隶”,清初又改名“江南省”。后为便于中央集权和管理,将其拆为江南左布政使司和江南右布政使司。清康熙六年(公元1667年),改名为安徽布政使司、江苏布政使司,始有“安徽”之名,乃取安庆和徽州首字而成。只不过治所仍在南京,直至百年后的乾隆二十五年(公元1760年),才迁至安庆。安庆在漫长历史上,终于成了省级行政中心,直至1949年。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

大别山,位于湖北、河南、安徽三省交界处,它北部是淮河、南部是长江,是他们的分水岭。最初,因为分开了江淮两大水系,也分开了吴楚两个国家,故得名。

若是从地形图上看,大别山东南方向非常齐整,它是因为断裂两侧地壳差异升降,是地质构造运动所形成,而非长江冲刷而成。只不过长江及其支流的侵蚀切割,带走了断裂带外侧的碎屑物质,进一步削齐了山体和平原的过渡地带,使得边界更加齐整罢了。

和它隔江而望的是皖南山脉,其中有比较著名的黄山、九华山等,它和大别山不是一个整体断裂而成,虽然看起来很像。它们之间本是地质断裂形成的盆地,但长江带来的泥沙在此沉积,形成了平坦的长江中下游平原,最终呈现了今天的面貌。

在大别山齐整的东南边上,有天柱山。天柱山的旅游宣传语起了谐音梗:登天柱,得天助。

其实在旅游中所见的核心景点,基本以花岗岩为主,而其主要特色就是花岗岩的巨石崩塌堆积而成的地貌,且以水平节理主导。虽然不远处的黄山也是花岗岩为主,但核心景观是垂直节理主导的峰林型地貌,以峰林、峭壁为主。天柱山是花岗岩崩落堆积的石海,黄山则是花岗岩垂直切割的奇峰,后者会更秀丽。

当站在青龙背上,去俯瞰炼丹湖和东关风景时,这种感受颇为明显。

Read the rest of this entry

单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影

关于五岳,几乎众人皆知,东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山。

其最初形成于秦朝,因在先秦时期,各地已有山神崇拜,比如齐鲁尊泰山、楚地敬天柱、秦地奉华山等。秦始皇统一六国后,巡行天下后整合核心信仰,进行封禅祭祀,逐渐形成了国家层面祭祀的五岳:东岳泰山、西岳华山、南岳天柱山、北岳大茂山、中岳嵩山。此时有了五岳之实,但官方正式册封要等到一百年后的汉武帝了。

有三个没变,但有两个和今天的不一致,虽然当时的恒山与衡山也在秦朝政治版图内,但还有其他因素考量。南方首先要考虑楚地文化影响,所以选择了民众普遍信仰的天柱山,北方则要考虑中原文化的辐射影响及祭祀的便利性,并且河北的大茂山处于秦朝与匈奴的对抗前线,还有着政治意义。

到隋朝,隋文帝为了加强对江南地区的统治,将南岳改为衡山,之后延续至今。到明朝,中央政府已迁都北京,北岳在京城南边似乎就说不过去了,所以有了改北岳为恒山的声音,但朝廷始终以“沿袭古制、礼制不可轻改”为由驳回,甚至在万历朝还出现了“改岳不改庙”,即中央朝廷的祭祀依旧在大茂山,但北岳的名号改封了恒山,到恒山祭祀更多是民间和地方政府行为。也侧面反映一个现象,明朝时文官集团的臣子还是有些骨气的,而到了清朝,就被彻底奴化了。北岳封祀合一的诏书是清顺治发布的,结束了这一百多年拖拖拉拉的争议。

天柱山位于安庆市的潜山市,春秋时为皖国封地,所以又名“皖山”,安徽简称“皖”,即源于此。

Read the rest of this entry

单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影