大通古镇的历史,并不算悠久,它本也不靠之前的历史而成名。

隋唐时,随着物资转运的兴起而有澜溪镇,随后官方在此设大通水驿。至北宋,正式建镇,名“大通”,取“四通八达”之意。这一时期,它的主要职能,或者说最初的繁荣,并非源于自身,而是因位于铜陵和池州之间的江南最大的冶炼中心梅根冶,大通则是铜料、木炭、铜币的重要转运和补给点。另外,九华山虽然位于池州,但香客一般从长江经大通过去,唐宋至明清时,这条路线已很成熟,带来了稳定客源,也带动了此处经济繁荣。

关于梅根冶,从大通古镇沿着长江往上游6公里左右便达,是依托周边铜矿的冶炼中心,其得名于旁边的梅根河。东吴时始建,最初核心职能是铸造兵器,兼铸铜币,通过官方垄断避免地方豪强和割据势力掌控战略资源。至唐,改名梅根监,开始主营铸币,和宣州宛陵监并称江南两大铸币中心。

孟浩然曾诗云:火识梅根冶,烟迷杨叶洲,离家复水宿,相伴赖沙鸥。

但大通古镇作为主角,真正的繁荣是清末至民国时期,尤其在二十世纪三十年代,被誉为“小上海”。一度成为安徽临时军政府驻地,同安庆、芜湖、蚌埠并称“安徽四大商埠”。当时的和悦州上,商铺数千计,人口十余万,是长江流域的顶流。但这一切在1938年戛然而止,毁于了日军战火和劫掠。

如今在大通古镇所见的,便是这种褪去繁华之后的落寞、沧桑、衰败。忆往昔千年商埠、帆樯如云、人流不息。烟火覆灭处,再寻赖沙鸥。

大通古镇的繁荣,触及了我知识中一知半解的盲区,这次坐在江边,向豆包彻底学习了一下。

太平天国运动给了晚清沉重一击,但以往我们只关注历史书上的重大意义,可当有一天,自己的足迹遍布祖国山河时,才发现我们曾经所忽略的它对社会现实的深刻影响,尤其是聚焦到了某个地方、某个行业、某个人。在逛铜陵博物馆的时候,看着展厅里的长沙窑,便开始对唐朝的黄巢起义唏嘘不已。

太平天国曾长期控制长江中下游和大运河的关键河段,使得国内大片地区传统的漕运、盐运等水运全面中断。你可以想象切断中国铁路和高速的后果有多大,这导致货物供给出了问题,不仅包括各种生活必需品,比如粮食、盐等,也影响了商贸往来,比如陶瓷、茶叶等,让很多老百姓铤而走险,让很多以商贸为支撑的行业断了路。有些我们好理解,但有种东西比较特殊,那就是盐。

盐是一个生活必需品,虽然它的成本很低,价格却不低,而高价的核心是因为高额的盐税。中央朝廷通过垄断食盐的产销全链条,且进行官方定价,保证了自己的财政税收。唐代后期,盐税一度占到全国赋税的半壁江山。清朝镇压太平天国的军费,基本都是靠盐税在支撑。但,支撑这套体系运转的核心,就是产销的垄断专营,它害怕两点:一是不能有人把非政府管控的低成本盐流入市场,影响政府税收,因为它整体是零和市场,你多他少。可是盐价太高,成本太低,利润离谱,自古以来贩卖私盐就是个极具诱惑的刀口上过日子的买卖。一旦私盐多了,就会让朝廷这套体系崩盘,核心要严管、重刑。二是不能跨区域销售。核心原因是因为不方便核定数量,通过指定产地的销售区域,有利于政府核定食盐销量,对应分配盐引,然后交易发盐,形成“产盐量-盐引数-销售量”的闭环,其中各地关卡都会核定盐引和数量,以及上面标注的销售区域,要一一对应,避免私盐流入。同时,跨区域销售还容易产生竞争,使得盐价产生波动,影响税收。这套体系有个专有名字,叫做“引岸制度”,“引”是盐引,是税收核心,凭证管控,“岸”是绑定销售区域,限定区域垄断专卖。

因为盐税的大头是场课和正课,前者是生产环节,后者是盐商领取盐引环节,这两者都是在生产地纳税的。当然,自汉代以来,这个税就是一直归中央的。并不归地方,所以像安徽这种不产盐的省份,花那么高的价钱买盐,也是给中央纳税,便没了怨言。但若避开中央监管,官民一体,那产盐地区的收益可真是高到起飞。

再看太平天国运动以后,安徽、湖北、湖南、江西这些不产盐的地区,一度出现了食盐短缺。它们以前的食盐是江苏的淮盐专供,淮盐不是淮河的盐,而是在淮河入海口沿海地带的滩涂地区有利于晒盐,对应两淮地区,包括如今的连云港、盐城、淮安、南通等,其实是海盐。淮盐的销售区域主要包括六个省份,除江苏本省和河南之外,沿着长江的有安徽、湖北、湖南、江西四省,分别称为皖岸、汉岸、湘岸、赣岸,并称“扬子四岸”。这四个省份吃不到江苏的盐后,大量来自四川的私盐涌入,当然也有官方默许的,直接导致淮盐没了销路,中央没了税收,湘军没了军费,不仅淮盐盐政彻底崩溃,就是清政府的财政也几近致命。有组数字,清朝末年,盐税是仅次于田赋的第二大税源,占财政收入的三分之一,而淮盐税收又占到全国盐税的60%左右。

所以战后的第一件事,朝廷就要整顿盐政市场。太平天国运动已对清朝的引岸制度带来了巨大冲击,一是打破了原有的产销区域划分,因为战时老百姓没盐,自然就放开了区域限制,当时已默许川盐、粤盐进入扬子四岸,比如著名的“川盐济楚”。二是战争破坏了盐场、盐务衙门,很多盐商破产或逃亡。因为以前的盐引是世袭专商垄断的,盐商需要消耗巨资获得盐岸的独家垄断世袭经营权,没有这个资格,是不可能进入该区域售盐的。它被长期把握在世族大家手里,富得流油,自然是太平军重点打击的对象,如今他们一跑,运销就陷入了瘫痪。三是战时的盐厘崛起,地方政府在场课、正课这些正税之外大规模收税,来应对财政困难,一度超过了正税额度。这些钱归了地方所有,导致清政府对盐税的管控被削弱,这其实也深刻影响了晚清的政治格局。

曾国藩在这个背景下,选定了大通古镇的和悦州,在此建立大通盐务招商局。其一,“招商”两个字比较明白,就是公开募集盐商,顶替那些旧有的世袭盐商和垄断集团。你只要按照规定缴纳税款,便给你对应的盐票,凭票去从事上面规定数量的食盐运销,一票一运,限期使用。它简化了以往的繁琐流程,简单快速,重建了淮盐运销网络。这就是用盐票替代盐引,放开运销特许垄断的票盐制。其二,和悦州扼守长江与内河转运的咽喉,所有淮盐进入安徽,都必须经过这里,是打击私盐,提升税收的核心环节。同时,战时增加的盐厘都在这里征收,丰盈自己的财政,直接成了湘军军费。其三,所有进入湖北、湖南、江西的淮盐,也要经过和悦州,这里正好是检查盐票的关卡,也有利于打击夹带的私盐。

当然,太平天国战争以后,曾国藩虽然主导川、淮盐岸分界,即严格禁止川盐进入淮盐的销售区域,也取得了一定效果,但仍无法有效避免。四川的地方政府虽然口头支持中央政令,坚持岸区划定政策,但实际一直是持默许越界,化私为官的态度,毕竟那是实打实的税收白银。这也和清末中央对地方的管控力变弱有关,有文献研究,战后很长一段时间内,淮盐区30%的市场被川盐抢占,这大概也是多方博弈后的平衡点。而且,和悦州也不是在三峡,实在管不住四川那边的运输,只能靠湖南、湖北靠近四川的州县设立关卡,进行查禁,反而滋养腐败。

最终淮盐复岸成功,基本重建了两淮盐政的财政地位,能恢复那么大的市场,已经功不可没。

可为何选择了此处呢?一是位置,它几乎在长江沿岸的安徽中间位置,方便管理皖岸盐务,分流销往安徽各地的食盐。而且,也方便查验销往其他扬子四岸的食盐。二是悦州位于长江之间,四面邻水,是天然的避风港和锚地,能使得千艘盐船停靠,装卸方便。其实,四周环水也安全,有利于驻防。

在盐务的带动下,和悦州的发展一日千里。因为它不仅吸引了盐商、银楼、旅社、票号等兴起,还因为盐运带动了长江航运,使它成了商贸的转运中心。这些又带动起城镇建设发展、基础设施升级、商帮机构汇集,洲上形成了三街十三巷,挤满了十万人,有自己的银楼、百货各类商铺,甚至还发行了三家自己的报纸,供岛上人看。

其后的落寞,核心原因有二,一是在1934年,国民政府将盐政机构迁至安庆,大通古镇失去了繁荣的根基和制度红利。二是在1938年,日军轰炸和悦州,很多设施被摧毁,当时的国民党采取焦土政策,将三街十三巷一把火付之一炬,数十年的繁荣灰飞烟灭,成了今天模样。

它没有其他古镇那种过度的商业化,没有那些千篇一律的文旅摊贩和炸臭豆腐烤串,就是退去繁华之后的落寞、衰败,反而成了它最独特的魅力。它又不是没有意义的衰败,而是在千年古镇的兴衰间,糅杂着历史的必然和民族的负重。有离去的脚步、有炸毁的房屋、有烧焦的瓦砾,如今仍可见着被繁华磨亮的石板路,和历史淌过后长出的杂草新生。

和悦州在长江之间,沿岸这一侧水流相对较窄,被称作“鹊江”。但也需要坐轮渡才能上,是行人和车辆一同搭乘的轮渡,每半小时一趟。轮渡对行人免费,但机动车收费。

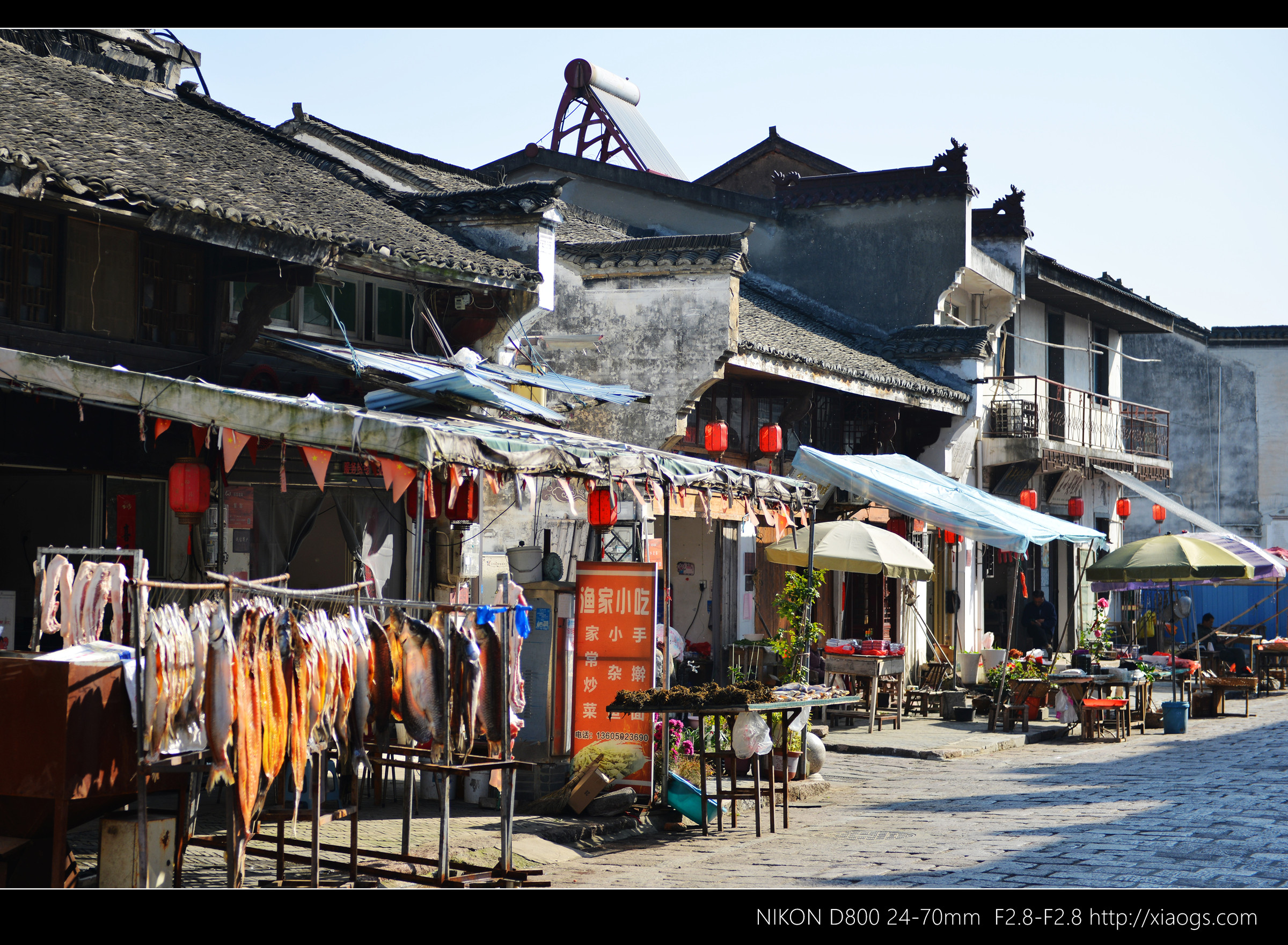

从和悦州回到岸边,有条澜溪老街,保留了一些清末和民国时期的建筑。

但其实,可能客流量不大,所以商铺主要集中于路的一头。沿着这条澜溪老街,或者称“共和街”,走到三分之一处,就很少有商铺了。若是走到头,基本就剩民居,可能是疫情之后的旅游业一直没有恢复的缘故。

大士阁,初建于唐,兴盛于明清,是铜陵地区最大的寺庙,也是九华山的头天门。

相传,金乔觉从韩国到唐求法,是渡海而来,然后沿长江溯游而上至大通,曾在此地休息布法,然后由此转大通河,前往九华山。后来九华山的僧人追慕遗迹,在此建庙。再后,前往九华山朝拜的信众,也多从此而过,这便是文章开头所说,大通古镇最初的繁荣之因,寺庙香火一直延续了千年。

清朝,乾隆帝御赐“九华山头天门”匾,官方对其地位进行了认证,那是它的鼎盛时期。香客先在大士阁礼佛、静心、调整,然后再正式入山朝拜,故有“先过大士阁,再上九华山”的礼佛流程,这成了朝圣起点。

至于寺庙大士阁,在历史上多有损毁,同治年间曾大规模重修,时名“普济寺”。民国期间仍是九华七大丛林之一,但抗日战争期间被毁,建国后进行了重建,文革期间再次被毁。现存建筑为近些年重建。

很气派,但实在没想到开放时间为上午5:30-12:00。所以,错过了入内,便心诚则灵了。

no comment untill now