时隔多年,再至丽江。若想体系化地了解当地历史,至少需要大研、白沙、束河三个古镇,此外还有白水台、玉龙雪山,这是一串连续的纳西族历史。自然风光的话,除了玉龙雪山外,虎跳峡、白水台比较有代表。

纳西族是个神秘而热门的民族,因丽江而被世人所知,其原是河湟谷地古羌人的一支,因战国末年受秦人扩张压迫而南下。先进入川西高原雅砻江流域,后继续渡金沙江南下,唐初定居白沙。短短几句话却是千年流离。

打开地图,黄河与湟水两条山谷所形成的三角区域,覆盖了从青海湖到兰州之间,是黄河流域人类活动最早的地区之一,孕育了羌族这个中国最古老的民族之一,中华文明里的伏羲、炎帝、大禹皆是羌人。河湟谷地历来是兵家必争之地,尤其汉唐时期时战祸不断,杜甫曾诗云:君不见,青海头,古来白骨无人收。

唐宋时期,丽江这片地区先后被南诏和大理国统治,纳西族也先后归附。南诏为削弱纳西族,对其做切割管理,逐渐有了三支分离,还迁了一大部分人到滇池,渐渐融入了其他民族。而彻底分界,则是宋末元初。

忽必烈率蒙古军从宁夏出发,奔袭两千多公里到云南灭了大理国,就是《天龙八部》里段氏的大理,他们是白族,这也是中国战争史上最著名的远征战役之一。纳西族西支在此时归附了忽必烈,又因协助灭大理而获封世袭土司,迁大研古城,是核心族群;东支则在泸沽湖,因地理隔绝,以后发展成了不同风俗的摩梭族,近些年因走婚习俗而被世人猎奇;南支则主要分布在香格里拉,白水台那里的便是。

纳西族归附元朝后,元朝在此设察罕章管民官,后又改为丽江路军民总管府,始有“丽江”之名,也自此纳入了中原政权,并开始了世袭土司制度。“察罕章”是元朝对云南这一带地区和民族的称呼,而“丽江”一词则源自金沙江的别名“丽水”。金沙江因发源于青藏高原的犁牛山,故得名“梨水”,后因读音相似,演变为“丽水”,也另有说因其产沙金,故以“金出丽水”而得名,但前者是主流说法。

明代,是丽江的鼎盛时期。

明退蒙古后,纳西族首领阿甲阿得率众归顺明朝,那是明洪武十五年(公元1382年),朱元璋赐其“木”姓,置丽江府,由木氏土司世袭,从此开始了木氏这一家族对丽江长达470年的统治。

“木”姓是由皇姓“朱”字减了一撇一横拆分而来,同时在纳西语中“木”和“天”同音,也暗合了土司的土皇帝身份,这比强行赐个“赵钱孙李”的汉姓更被容易接受多了,这个政治智慧被后世常常引用。此后,木氏土司严禁百姓姓“木”,而是给予“和”姓,形成了“官木民和”的姓氏等级制度。

木府,便是建于这个时期,被誉为“丽江紫禁城”。我们自狮子山而下,群山环绕的丽江古城居中,便是眼前这气派的木府,全称“木氏土司府衙署”。

明代徐霞客曾到此,慨叹木府之壮观,留下了“宫室之丽,拟于王者”之叹。

如今书在了门口的影壁之上。

若是从古城进入,首个建筑是建于明代的忠义牌坊,上有“忠义”二字,还算精致。

虽然民间有“大理三塔寺,丽江石牌坊”之说,但其上面的“圣旨”二字,表明其地位并不是很高。明清时期的牌坊是不能随意建的,有着严格的等级和审批流程,一般可分为四个等级:御制、恩荣、圣旨、敕建。

主要看牌坊上面的两个字:等级最高的是“御制”,是由皇帝颁旨,国库出钱建造;然后是“恩荣”,也是由皇帝颁旨,然后由地方出钱建造。前面这两个都是皇帝主动有这想法,只不过一个中央出钱、一个地方出钱,但都是政府掏腰包。然后是“圣旨”,这是想要建牌坊的人自己先提出申请,然后先地方后中央,各级政府逐级上报到皇帝,经圣旨批准后,由自己出钱建造;最后是“敕建”,也是自己申请,政府逐级上报,到皇帝批准,但这种就是口头批准,没有圣旨。牌坊的目的是彰显事迹和地位,而这个高低的衡量,古时话语权始终在中央政权。所以,对木府这个割据政权的态度,取决于中央的实力,长久上看,主要是安抚,也不会特别给面子。

明朝时期,丽江木氏土司和中央王朝之间的关系处于蜜月期,多次获得“辑宁边境”、“诚心报国”、“西北藩篱”等称赞。其实也是彼此利用,木氏利用明王朝的威名和支持,对周遭大肆用兵,势力范围已经进入了今天的四川和西藏,到达木里、巴塘、理塘、康定及西藏昌都以南地区。战争自然会带来灾难,但统一的政权也促进了商旅和文化,这时期茶马古道日渐热闹,藏传佛教也在川滇地区得到弘扬,丽江古城的人口和规模也大了数倍。

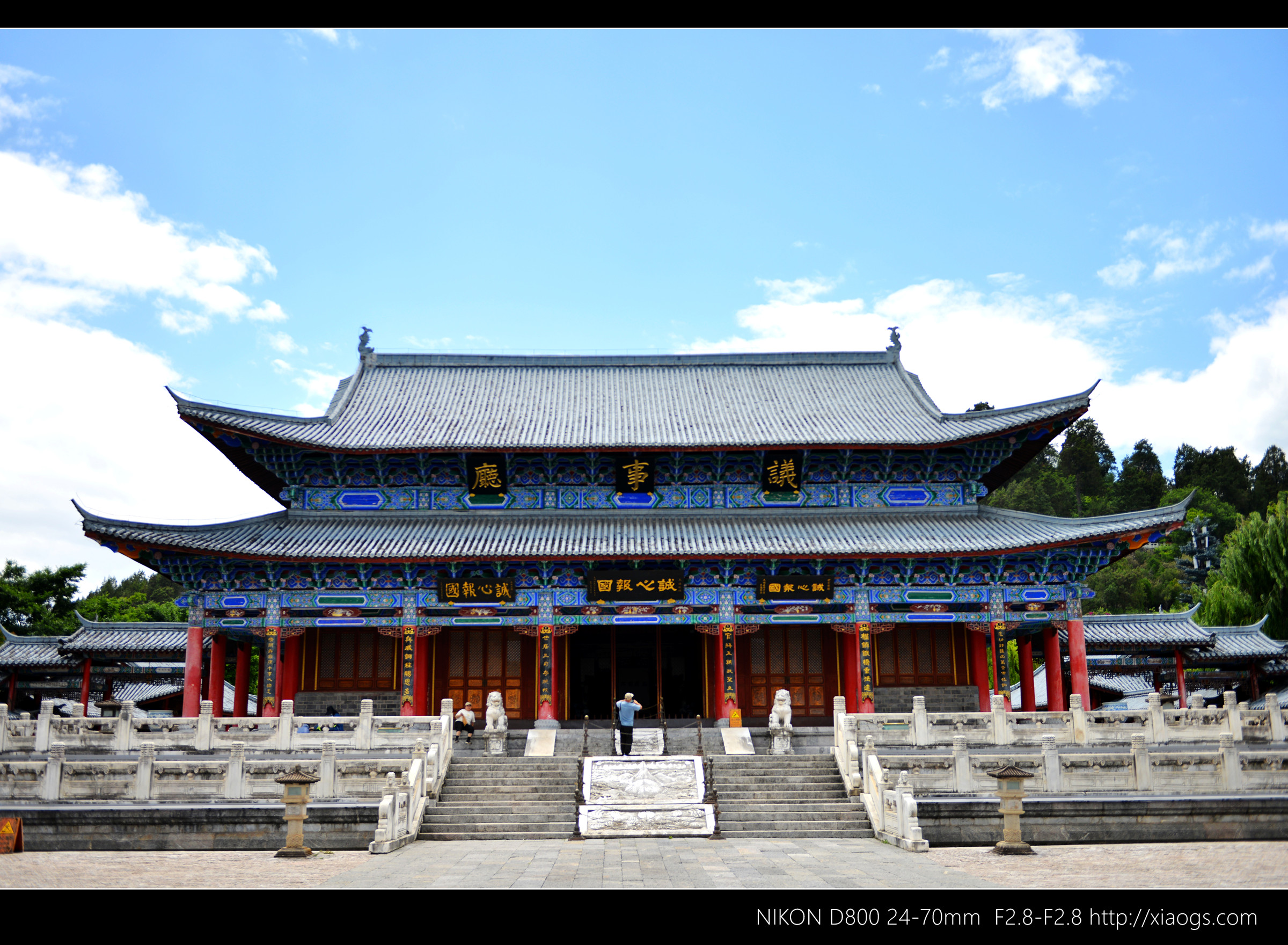

这是木府的议事厅,是木府和古代丽江的权力中心,檐下悬着三块相同题字的匾,均是“诚心报国”。中间的是朱元璋赐给第一代木姓土司木得的,右边是永乐帝朱棣赐的,左边是嘉靖帝朱厚熜赐的。这是荣光,但也反映出了中央政权的担忧,未必是好事。

殿前广场很大,是举行重大仪式、军队出征、百姓朝贺之地。

木氏土司在丽江世袭罔替,基本形成了国中之国的割据局面,不仅对属民有生杀掠夺之权,还拥兵自重,使得中央政令难以推行。在这种局面下,土司便会开始垄断矿产、盐井资源,还会趁机扩大地盘,导致尾大不掉。

从明永乐年间开始,一直延续到清乾隆年间,中央政权终两朝三百余年,在云南、贵州、广西、四川、湖南、湖北等地逐渐推行“改土归流”制度,重塑了中国边疆治理体系。其核心就是废掉世袭的土司制度,改为中央政府直接委派流动官员治理,而流动官员是不方便培养地方势力威胁中央政权的。自然会有抵触,方式便剿抚并用,计擒为上,兵剿次之,对于不听话的直接军事镇压,比如四川凉山、云南乌蒙等地,给其他土司打了打样。

丽江的改土归流,发生在清雍正元年(公元1723年),总要找个理由。如木氏土司强征“五牛租”,就是农户需缴纳五头牛税,激化了人民矛盾,并通过控制滇西北盐矿、金矿,每年私吞税银数万两,于是清政府将时任木氏土司的木钟革职押送总督府,土知府降为土通判,成了仅负责祭祀的闲职。此时的清廷实力,已非刚入关时可比,所以反抗的下场并不好,很多土司便温和接受。明清两代,归流土司1600余家,基本废除了中国长期以来的羁縻制度。

中央政权设丽江府后,终于完成了在丽江的郡县制管控。而之后在此任职的从中原过来的流官,便开始推行汉化教育,建文庙、兴儒学、教四书,并重新丈量土地、编户造册。好处呢,社会上深化了统一稳定,减少了叛乱不安,发展上因中原医学、水利、耕种技术传入,而大为改观,经济上也有了更广泛市场,商品得以流通,日益变得富足;坏处呢,就是强制在纳西族地区实行移风易俗,推广汉化习俗,使得纳西族文明成为弱势群体,不仅出现新的社会矛盾,还使得东巴文字传承逐渐出现断层,加剧了传统文化的衰落。

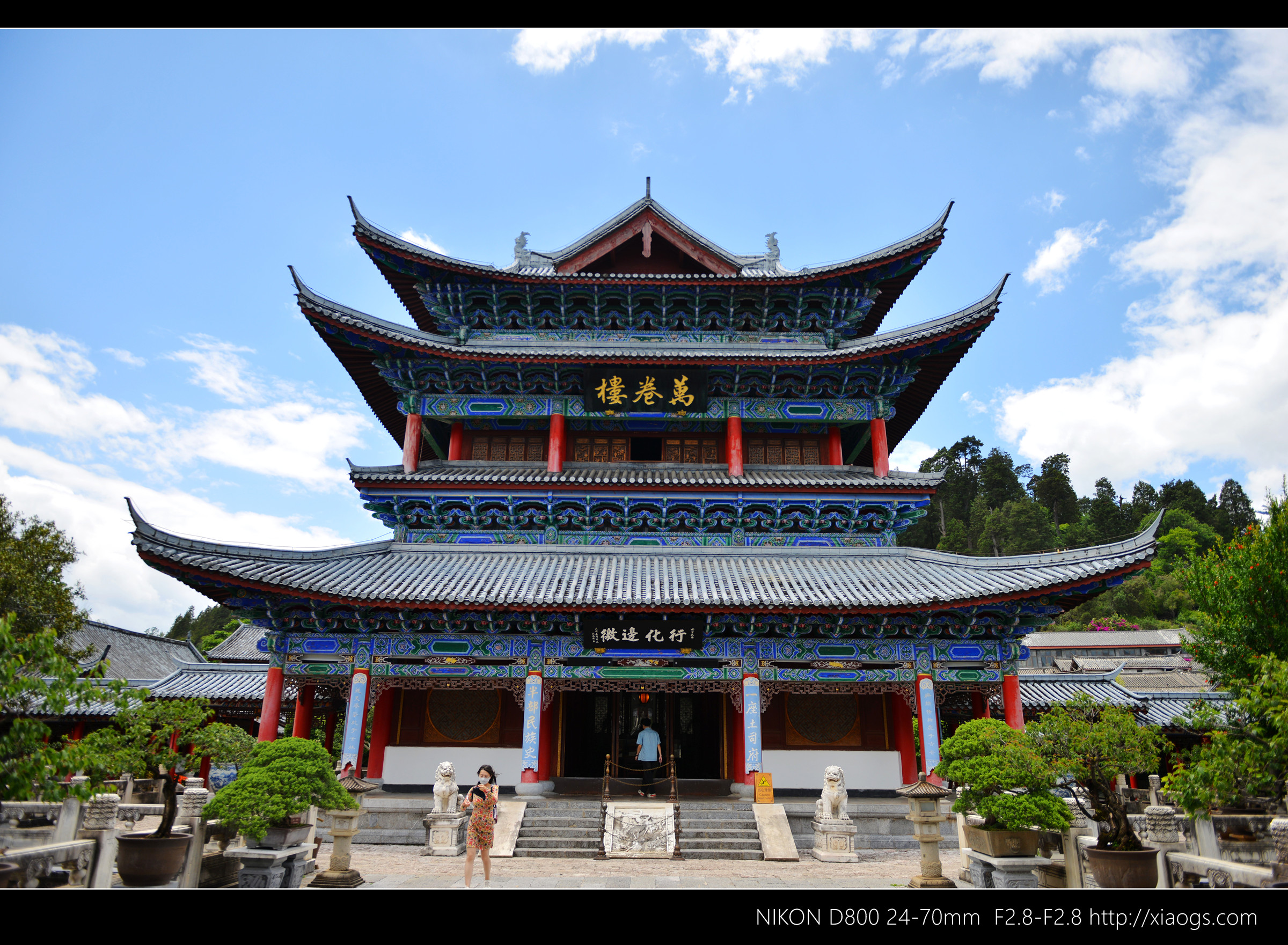

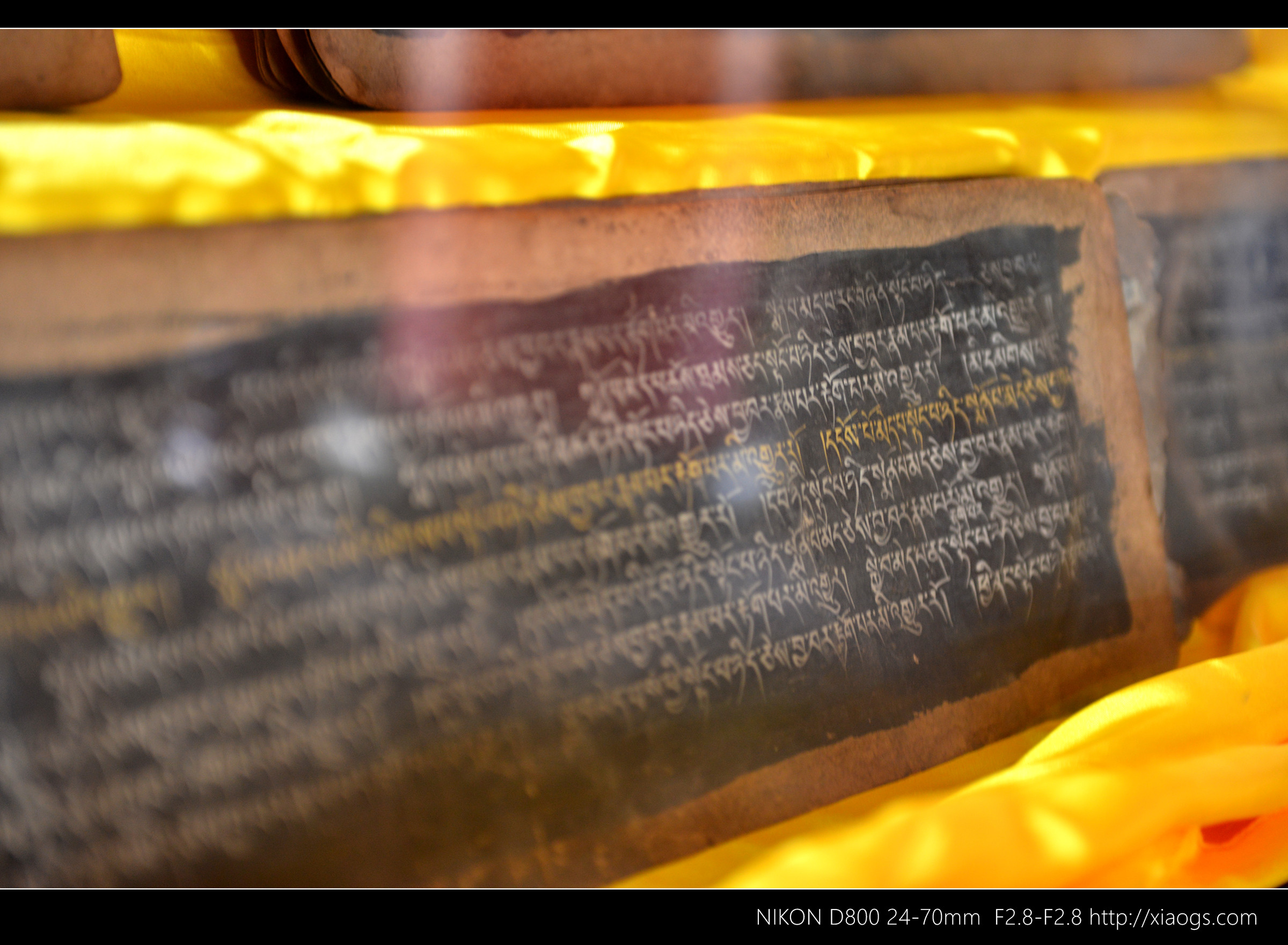

万卷楼是议事厅后的建筑,始建于明。因木氏崇尚汉文化,曾收集了大量的汉文书籍,同时又将纳西族的很多书籍、东巴文经卷收藏其中,故得名。可惜,便是在改土归流之后,大部分东巴文书籍或被毁,或散落民间,渐渐地楼废书失。如今来看,真是太可惜了。

这应该是建筑里最高的,可以登高而望,远处的玉龙雪山也露出了一点。

然后,是过街楼,便是古代的天桥,连接道路两侧的院落。

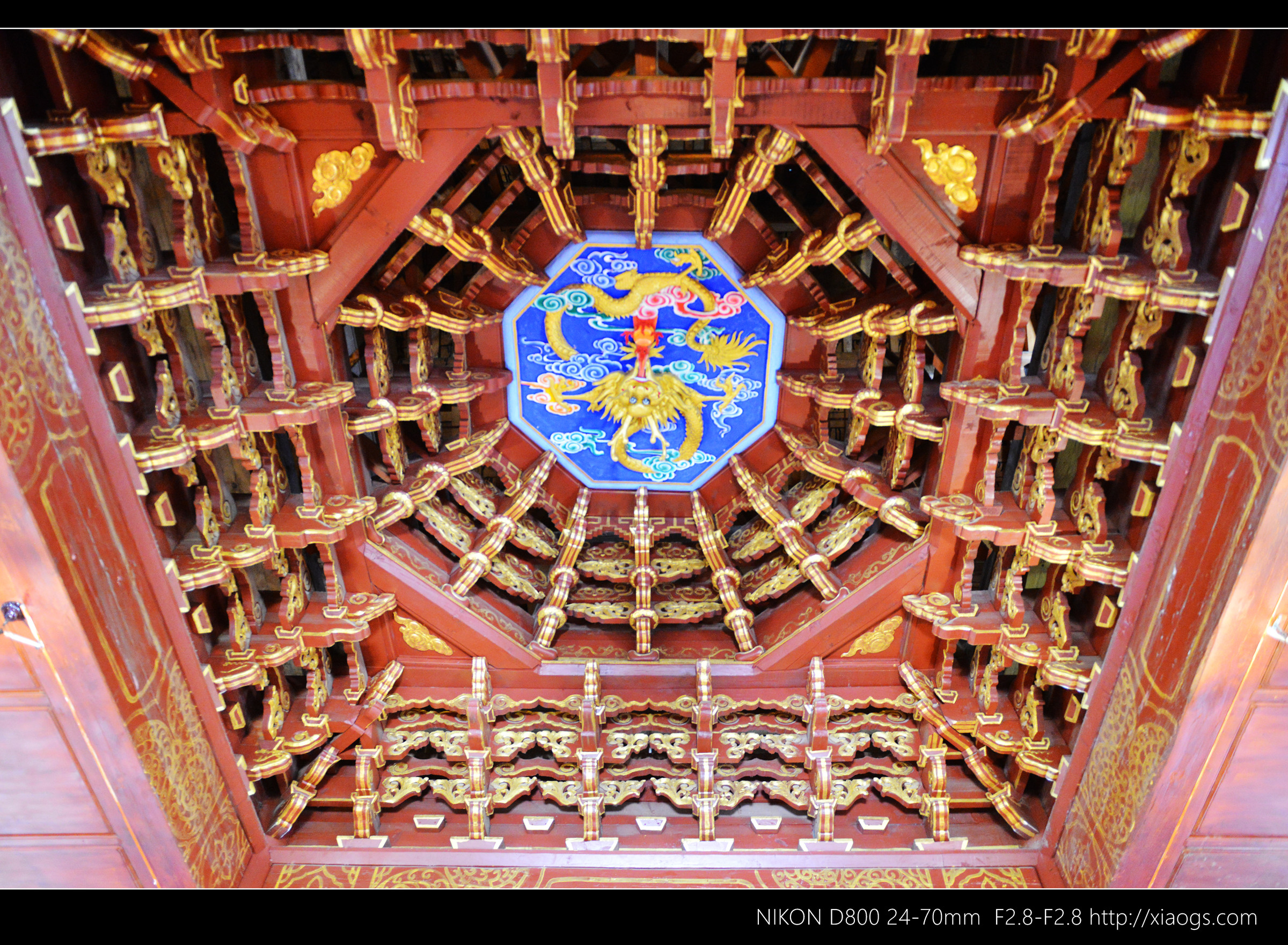

此进院内,玉音楼居中,“玉音”是“御音”的谐音,为明嘉靖帝所赐,用于存放皇帝圣位及皇帝诰命等物的地方。木府的建筑都已被毁,均是近代重建,其平面呈“亚”字形,比较有特色。

no comment untill now