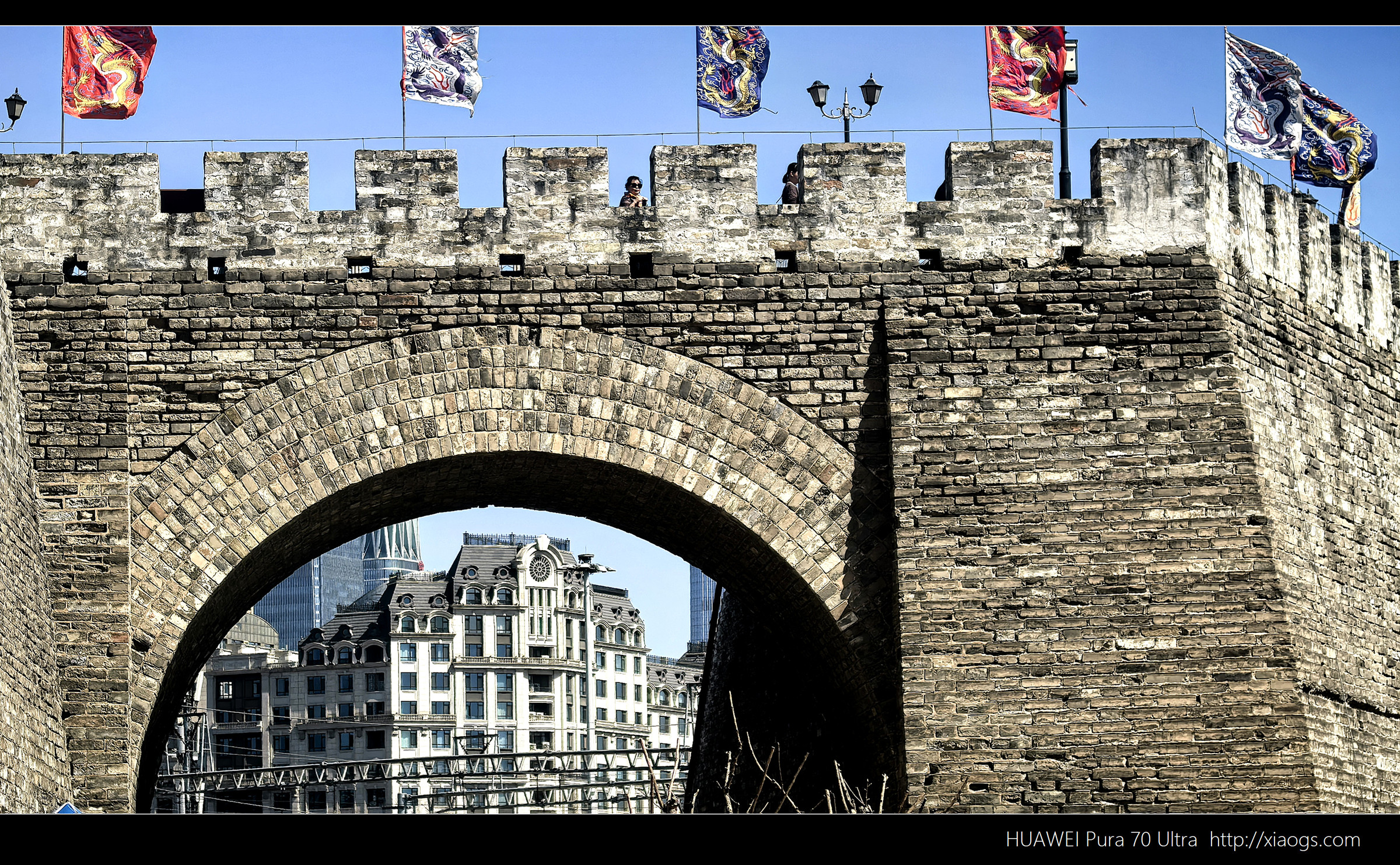

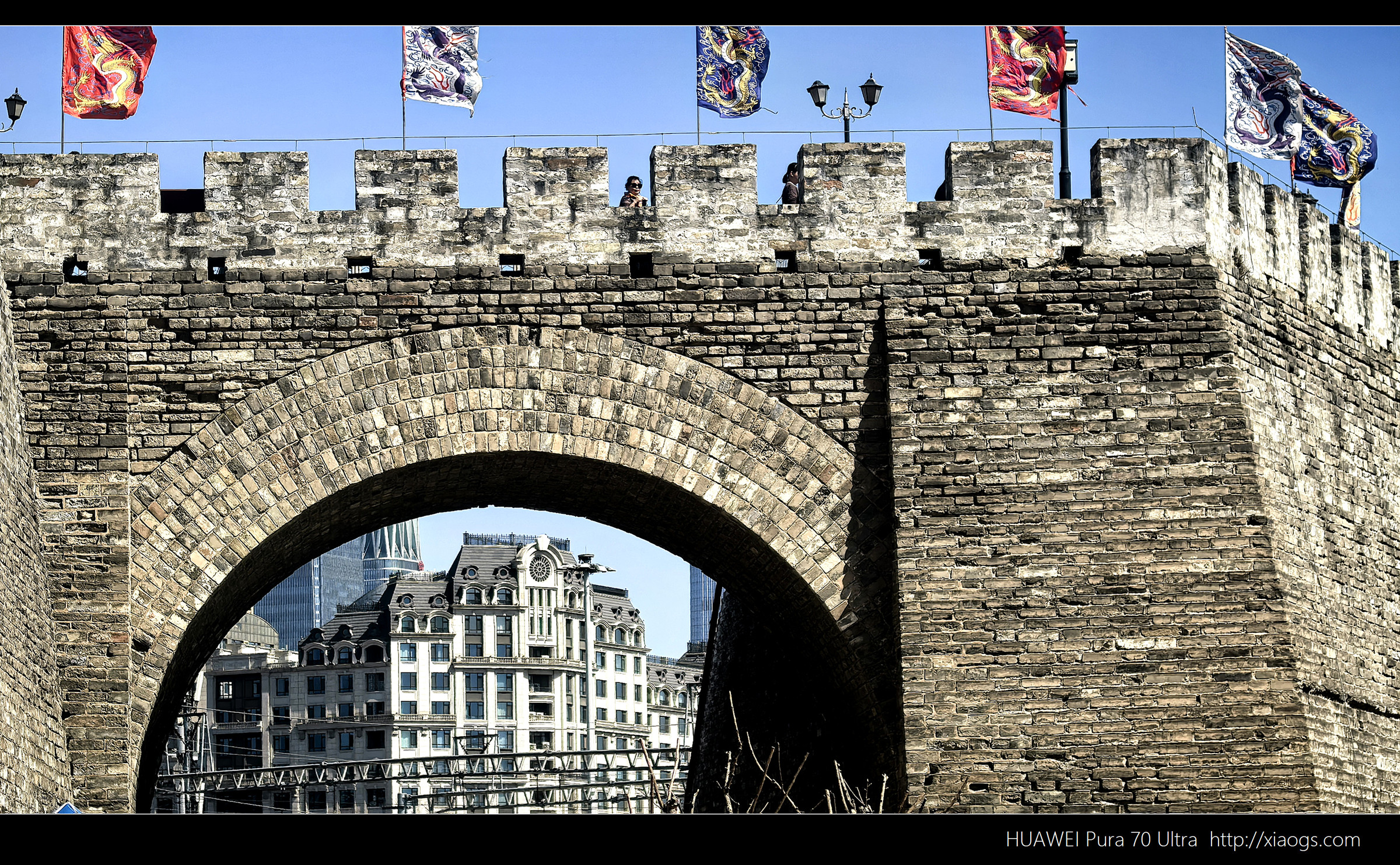

在北京许久,却没有认真研究过北京的城墙。

其始建于元,建成于明,清沿袭旧制,历经了七个多世纪。元城墙呈方形,更靠北一些,明城墙呈“凸”字形,上方是内城,明初所建,和今二环方向基本一致,下方是外城,明中期扩建,往南包住了天坛。北京的城墙并非“城方如印”,而是在西北缺了一角。这在以对称为美的时代,帝都这座城市缺了一角可是个天大的事,原因自是有一堆野史传说,尤其主持修建的黑衣宰相姚广孝本身就是个神神叨叨的人。官方原因史卷则未记录。

如今,北京现存的城墙遗迹少得可怜,主要两部分,一是元大都遗址,每年海棠花开的时候被记起;二是明城墙遗址,每年梅花开的时候被记起。无论哪一段,留存的都很少,相对比原建筑仅九牛一毛。

其实北京的城墙在历史上是保存得很好的,作为中国最后一任王朝的中心,它几乎是被完整继承的。何况48年解放北平时,解放军还专门入城找到梁思成,秘密绘制了北京城内的古建筑分布图,以便攻城时避开。所幸,北京后来和平解放,几乎没受大的战火摧残。可新中国成立以后,在历史的转折点上,我们走错了路。

50年的时候,梁思成和陈占祥曾提出了《于中央人民政府行政中心区位置的建议》,史称“梁陈方案”。他们建议在北京城西建一座新城,这样长安街就象根扁担,挑起了新旧两城,新城是现代中国的政治心脏,旧城则是古代中国的城市博物馆。可惜这个正确建议最终未被采纳,梁思成说“五十年后,历史将证明我是对的”。

Read the rest of this entry

摄影, 北京, 手机, 足迹

一本阿富汗人写的有关阿富汗的书,评价极其之高,事实也确实如此。书中有几个关键人物:作者阿米尔、仆人哈桑、还有他们的父亲,给了我们直击心底的触动。

Read the rest of this entry

图书

片名:禁闭岛/Shutter Island(美国·2010)

导演:马丁·斯科塞斯 主演:莱昂纳多·迪卡普里奥 马克·鲁法洛

1、一部电影,相同的信息和画面,却因拍摄手段而展现出了两个完全不同、甚至冲突的故事,这大概是这部电影能成为经典的原因。它不仅仅只是有个开放式的结尾,而是全程的情节都能有两种解释,综合观众自己对电影不同信息的印象,结合自身主观评价,演绎成了两种不同的“真相”。

Read the rest of this entry

电影, 海报

片名:哪吒之魔童闹海/Ne Zha2(中国·2025)

导演:饺子 编剧:饺子

1、没有想到一部影片的票房赶上了以往整个春节档。以为冲50亿票房是上限,可如今已接近150亿,这是个以往没有人敢想象的票房。如今已是亚洲第一、世界第六,估计进前五没悬念,进前三需要努努力。

Read the rest of this entry

电影, 海报

片名:天空之城/Laputa: Castle in the Sky(日本·1986)

导演:宫崎骏 编剧:宫崎骏

1、久石让的音乐真是让人着迷,看完影片之后,又多了一首钢琴曲的单曲循环。

Read the rest of this entry

海报, 电影