大通古镇的历史,并不算悠久,它本也不靠之前的历史而成名。

隋唐时,随着物资转运的兴起而有澜溪镇,随后官方在此设大通水驿。至北宋,正式建镇,名“大通”,取“四通八达”之意。这一时期,它的主要职能,或者说最初的繁荣,并非源于自身,而是因位于铜陵和池州之间的江南最大的冶炼中心梅根冶,大通则是铜料、木炭、铜币的重要转运和补给点。另外,九华山虽然位于池州,但香客一般从长江经大通过去,唐宋至明清时,这条路线已很成熟,带来了稳定客源,也带动了此处经济繁荣。

关于梅根冶,从大通古镇沿着长江往上游6公里左右便达,是依托周边铜矿的冶炼中心,其得名于旁边的梅根河。东吴时始建,最初核心职能是铸造兵器,兼铸铜币,通过官方垄断避免地方豪强和割据势力掌控战略资源。至唐,改名梅根监,开始主营铸币,和宣州宛陵监并称江南两大铸币中心。

孟浩然曾诗云:火识梅根冶,烟迷杨叶洲,离家复水宿,相伴赖沙鸥。

但大通古镇作为主角,真正的繁荣是清末至民国时期,尤其在二十世纪三十年代,被誉为“小上海”。一度成为安徽临时军政府驻地,同安庆、芜湖、蚌埠并称“安徽四大商埠”。当时的和悦州上,商铺数千计,人口十余万,是长江流域的顶流。但这一切在1938年戛然而止,毁于了日军战火和劫掠。

如今在大通古镇所见的,便是这种褪去繁华之后的落寞、沧桑、衰败。忆往昔千年商埠、帆樯如云、人流不息。烟火覆灭处,再寻赖沙鸥。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

铜陵博物馆属于不可错过的景点,为了它特意调整行程,以避开周一闭馆。博物馆设计取“天圆地方”之意,圆形为兽耳鸟纹鉴文物造型,方形则为陶范。外立面是真的青铜,那是中国最大的青铜幕墙。

进来便是师姑墩遗址展,一次考古改变历史认知的事常有。它在2010年被挖掘,将皖南的青铜冶炼史从商周提前到了夏朝,对应着二里头文化晚期。出土了矿石、炉壁、铜渣、陶范等全流程完整的冶铸链文物,这是南方首次,打破了人们对铜陵只产铜料而无铸造的认知,证明古代皖南便已具备了完整的青铜产业链。

师姑墩遗址和今天上午刚去的金牛洞遗址均属于铜陵,两者相距十余公里,都位于长江下游最大的铜矿带上。师姑墩遗址分早、中、晚三期,晚期对应西周至春秋,和金牛洞遗址的时间有重叠,前者是青铜冶铸端,后者是青铜采矿端,很有可能在当时,一个负责采矿,提供铜料,一个负责铸造,生产成品。

目前,虽有夏代的青铜器和冶铸文物出土,但尚未发现同期的采矿洞遗址,只是山西中条山存在采矿迹象,但无矿洞、井巷、支护等实证。到商代,才发现江西铜岭、湖北大冶的竖井、木支护等矿洞遗存实证。而铜陵,至今最早的采矿实证,仅到春秋时期,看来仍有待进一步考古挖掘,才能让“铜都”二字更有底气。

较合理的判断是,夏商时期以浅层氧化矿的地表开采为主,无需成型的采矿洞,所以几千年后,很难留下可辨识的遗迹。故纠正铜陵博物馆说法,更审慎的应是,铜岭地区的青铜冶铸史是从夏代开始,有且仅有师姑墩文物佐证,但采矿史没有实证支撑早于春秋的论断,其宣称的自夏开始,仅是考古与文献的合理推论。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

青铜,商及以前称“金”,西周始称“吉金”,很长一段时间内是中国最贵重的金属,更是绑定了礼制和权力的象征。反而纯铜被称“赤金”,或对应青铜器“熟金”的称呼而称“生金”,更多是以制作青铜的材料而出现。

战国后期,随着冶炼技术发展,青铜的实用地位被铁取代,因为后者更硬、更韧、更耐造。同时,随着黄金的开采和流通,青铜器最贵金属的光环也被替换。青铜器的贵,是时代性的贵,是因为冶炼技术的垄断和战略资源的管控。因为铜本身并不算稀缺,一旦开采和冶炼技术普及,它的稀缺性便消失,价值也就一落千丈。所以,秦时统一货币和度量衡,便明确“金”特指黄金了。黄金的贵,核心是天然的稀缺性,这很难发生改变。

青铜器的历史,很多研究都要指向一座城市:铜陵。这也是我来这的原因。

铜陵的采铜炼铜史已有3600余年。传统说法始于商周,但文物考古已可追溯至夏朝晚期。夏时,中原青铜器的主要铜料来源于山西中条山,铜陵仍处于淮夷土著部落的活动区,中原政权影响有限,仅有部分通过方国进贡辗转而至,占比很低。到了商朝,前期也是作为贡品进入中原,占比约10%左右。直至武丁时期,通过战争将中原势力延伸至铜陵一带,实现了实际管控,遂成为青铜器铜料的战略要地,占比一度达到30%-40%。若是加上周边的湖北铜绿山、江西铜岭,那基本就是垄断了。所以商周历史中,都有“征淮夷,俘吉金”的字眼。

终于来了铜陵,住在和长江连通的天井湖边,也是个国家4A级景区。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

池州,最大的名片是中国四大佛教名山之一的九华山,地藏菩萨的道场。先前已去过。

唐开元七年(公元719年),杨玉环出生,同是这一年,新罗僧人金乔觉渡海入唐,辗转至九华山。在此苦修数十年后,于唐贞元十年(公元794年)圆寂,但其肉身不腐,被信众视为地藏菩萨化身,并得广泛认可。

唐代土地是私有的,允许买卖和捐赠,当时的九华山属于当地豪族闵让和的私产。金乔觉想要在此修建寺庙,遂向闵让和“乞一袈裟地”,后者本就乐善好施,便爽快答应。于是,金乔觉展开袈裟,抛向空中,结果袈裟瞬间化作红云,覆盖了九华山的99座山峰。闵让和见其神通,知是菩萨应化,遂捐献整座山为道场,并和其子一同皈依了佛教,成了地藏菩萨的左右胁侍:左道明、右闵公。道明是其子法号,常为年轻僧人形象,闵公则是老者居士形象。主尊左手为上,道明在其父闵公之上,是因其出家更早些的缘故。

九华山作为地藏菩萨道场,是中国佛教名山,只不过开创者金乔觉却是韩国人,新罗国的一位王族。

不仅仅池州,附近地区基本都是地藏信仰核心地带,千余年来形成了强大的辐射能力,所以池州全域和周边地市寺庙受其影响,普遍以地藏菩萨为核心供奉,故齐山有金地藏寺。“金”字来源于金乔觉之姓。

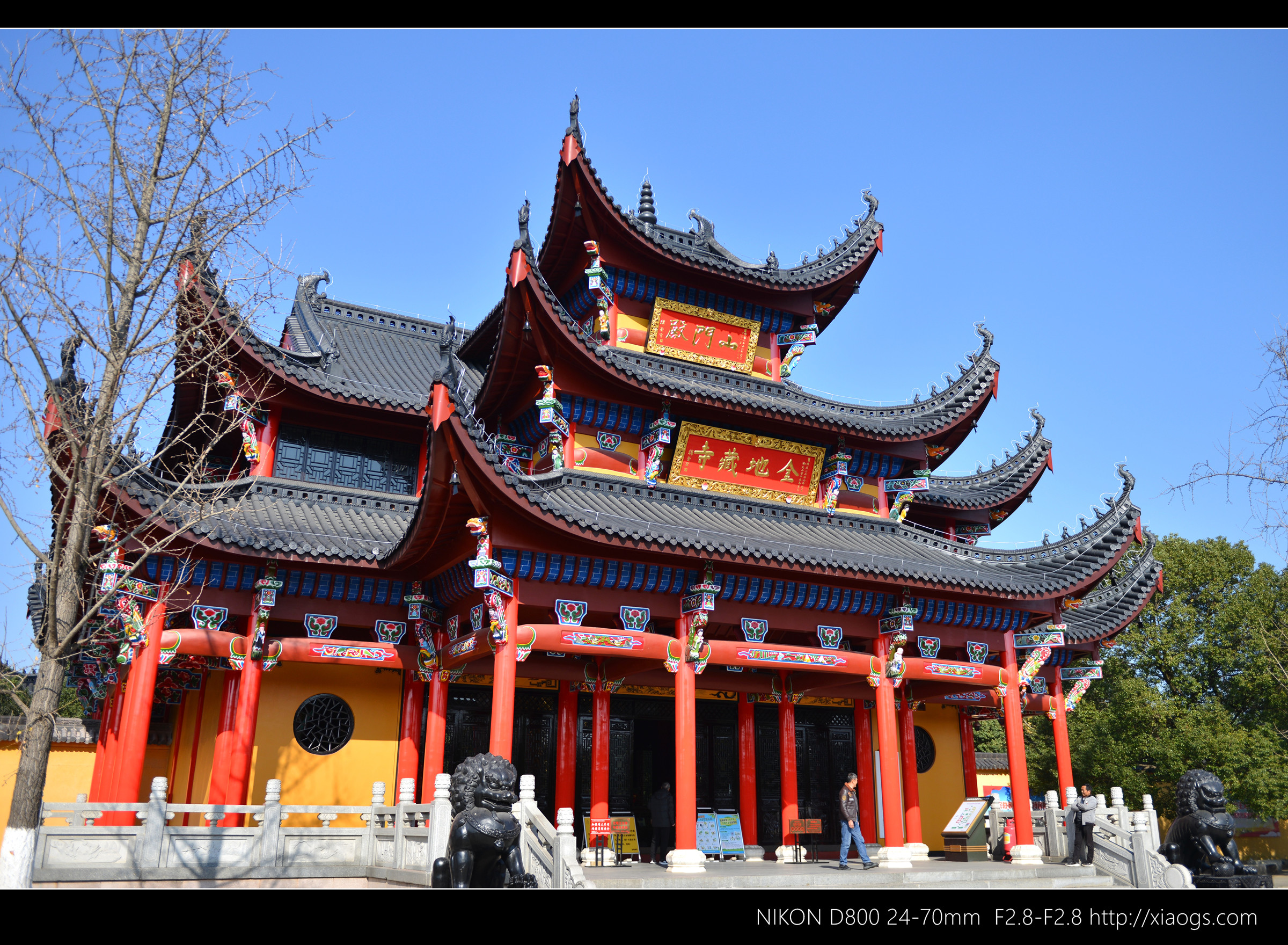

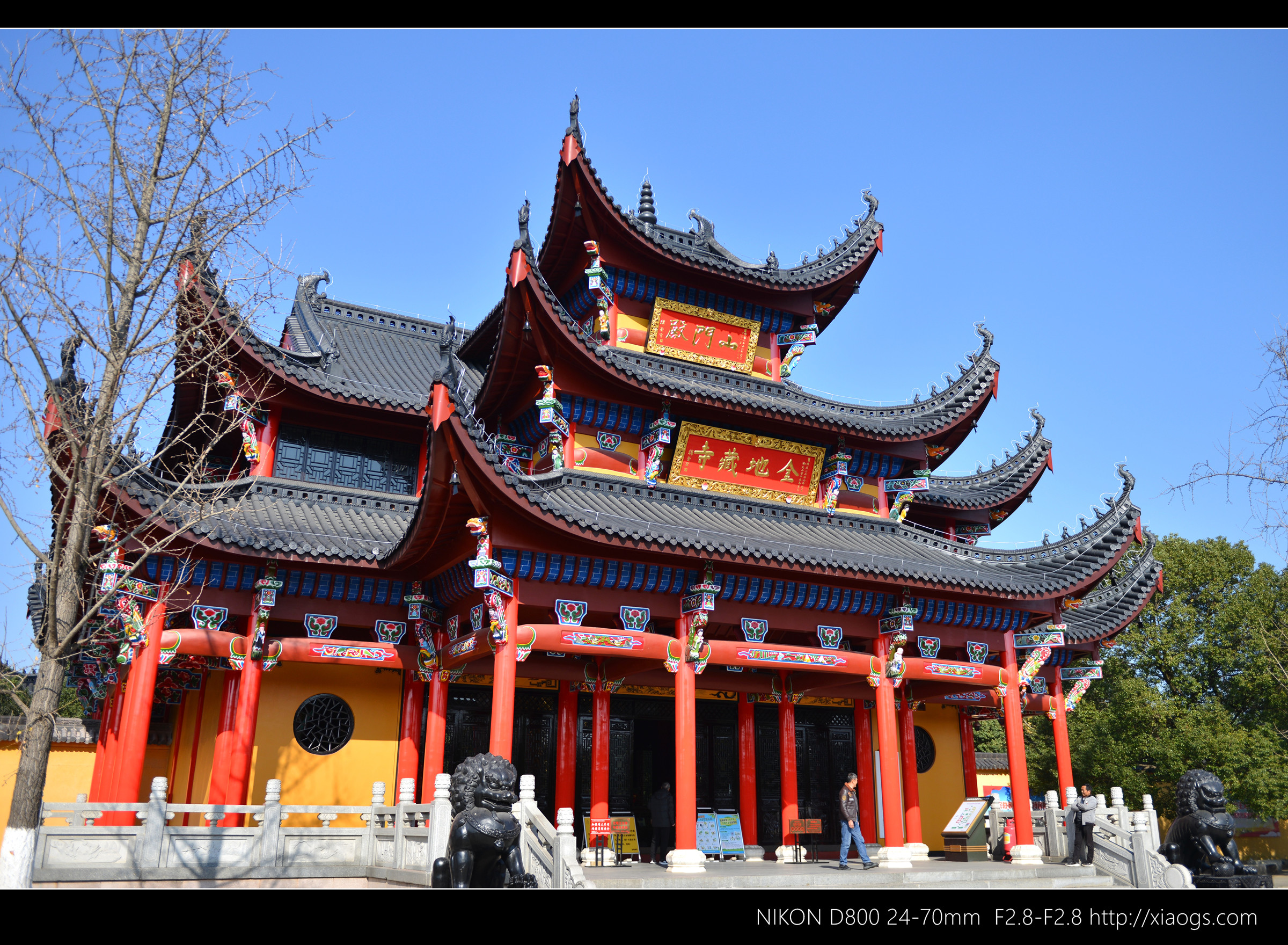

寺庙历史可以追溯至宋,但早已损毁不见。如今的建筑是近些年才建,修得很气派,部分大殿仍在装修中。到此首先看到的第一个建筑,是山门殿,主体重檐歇山顶结构,前出三重檐抱厦,其上红匾金字。

Read the rest of this entry

单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影

长江进入安徽,第一站安庆,之后继续向东,便是池州,位于长江南岸。因为长江天堑的横亘,所以这里便出了皋陶后裔群舒方国的分布范围。何况群舒方国大多依附于楚,江南已是吴国地盘。

春秋时期,吴楚之间的长期战争,构成了安徽这片地区的主旋律。因为楚国核心在江汉平原,向东扩张到江淮之间,在长江以北活动;而吴国核心在太湖流域,苏南和皖南的长江以南是它传统势力范围。长期上,基本上符合江北属楚,江南属吴的格局。

池州先秦时期属扬州,这个扬州便是大禹分天下九州之一。它地理范围极其夸张,基本淮河以南都是,包括江苏、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、江西、福建、广东、广西、台湾等地。到唐代,在此才设池州,下辖秋浦、南陵二县。因南朝昭明太子曾来此地,称赞秋浦河“水出鱼美”,称其为“贵池”,故名“池州”。

秋浦因河得名,名声已被诗词覆盖,比如李白《秋浦歌十七首》中的:白发三千丈,缘愁似个长,不知明镜里,何处得秋霜。没错,就在池州。

下高铁,至齐山,如今是国家4A级景区,其内的摩崖石刻已被列为全国重点文物保护单位。最著名的便是包拯所书的“齐山”二字,宋代原迹因风化严重,明时池州知府进行了重刻,为今之所见。

Read the rest of this entry

单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm, 摄影