若是谈到珠江的主干流,那基本就是说西江。西江之名自梧州始,其在梧州和桂江相交前称浔江。浔江之名自桂平始,其在桂平和郁江相交之前称黔江。黔江之名自来宾始,其在来宾和柳江相交之前称红河水。

柳州之名源于柳江,而柳江得名其形,因如篆书“柳”字,也因其两岸遍植柳树。但柳宗元让柳州更闻名,曾作诗“柳州柳刺史,种柳柳江边”,世人称其“柳柳州”。所以,柳州得名和柳宗元无关,但闻名和他密不可分。

古人以姓氏+地名表示尊重,若还能流传至今,基本上就是这个地方最有代表、最被认可的人。有以任职地名而称的柳柳州/柳宗元、贾长沙/贾谊等;有以籍贯而称的韩昌黎/韩愈、王临川/王安石等,也有以长期居住地而名的李青莲/李白、杜樊川/杜牧等。后世哪怕再有名,也不好和先祖们并论,所以唐宋时期居多,其后便少了。清朝的曾国藩被称曾湘乡,湘乡已是县市级,和唐宋的州郡不可同日而语。

如今的柳州被列入国家历史文化名城名录,因为它有着始于西汉,长达2100年的建城史,代表着中原政权对岭南早期的经略和开发;因为它依靠柳江自然河道而成的建城艺术,被誉为天然壶城;自然也离不开柳宗元所带来的文化影响,还有以刘三姐为代表的多民族融合,形成的一系列节日、习俗、建筑、非遗;当然,还有它推动了中国从农业文明到工业文明的转型,在中国的工业进程中有着不可磨灭的独特贡献与地位。

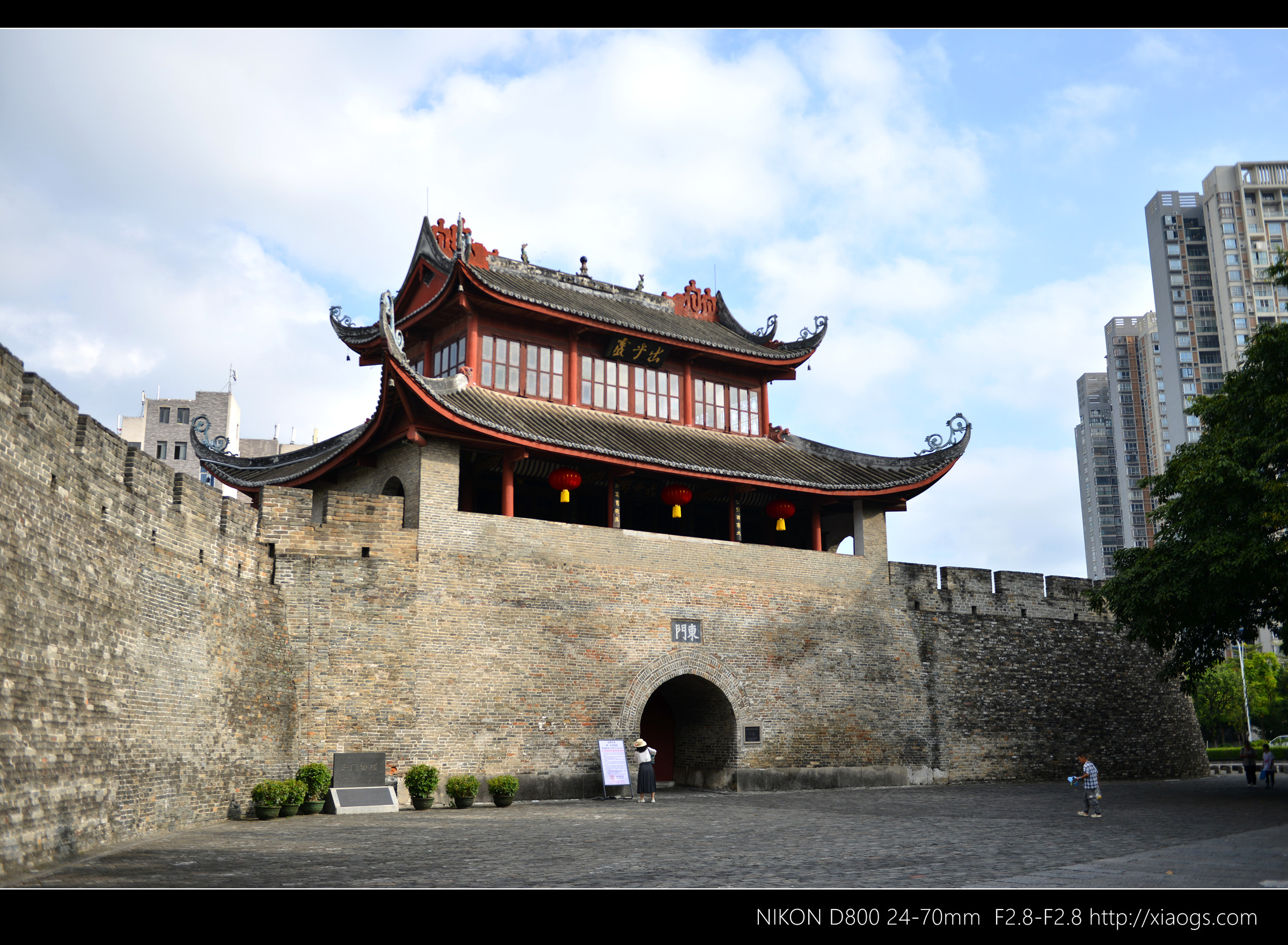

承载一座城市千年记忆的,往往是城墙,所以都要来看下。

柳州城墙的历史,最早要追溯到唐代,修建者便是柳宗元,只不过当时是土城墙。至宋,城池进行了扩建和修缮,并开始了用砖石包砌城墙。其最终定型于明,朝廷进行了大规模、系统性的修筑,主要为了防范少数民族起义,毕竟深刻影响广西的大藤峡起义地点就在柳江下游改称黔江之后的地方,他们有着同饮一江水的人。所以,柳州城墙被修得异常坚固,全部采用巨石和青砖砌成,并一直得到了完好保存。

只可惜,在上个世纪五六十年代,柳州的城墙被认为阻碍交通和发展,在全国轰轰烈烈的运动中被拆除了。如今在地上唯一的留存,便是东门城楼附近的这一段。走在城墙的林荫下,有着莫名的踏实,不是它的防御功能所带来的安全感,而是它饱经沧桑的历史所赋予的底气。

除了身形,柳州的气质,离不开一个人,唐宋八大家之一的柳宗元。

柳宗元二十一岁进士及第,唐代的进士要比其他朝代难很多,有时候一年就十几个,这个年龄基本是神童,仕途一片光明。可惜,他们跟着皇帝搞起了“永贞革新”,站队是没站错,可惜这个皇帝身体不好,只在龙椅上坐了186天。皇帝下台,改革失败,一堆人被贬为远州司马,史称“二王八司马”。因为有柳宗元和刘禹锡两位文坛大佬,所以这个事件名气不小,一直被传颂。

柳宗元先是被贬永州司马,在那里呆了十年,被诏回京后,没几个月,又贬柳州刺史。任上四年后,病逝。刘禹锡一同被贬朗州司马,也是呆了十年被诏回京,没几个月,又一同被贬连州刺史。他们两个同命相连,柳宗元先去世,他的作品就是刘禹锡编纂而成。有那么十年,朗州是现今的常德,倒是离着永州不远,都在湖南。

柳宗元的作品,我们背过很多,他和韩愈倡导了反对骈文的古文运动,一除讲究排偶、辞藻、典故,内容空虚,不易理解的风气,讲究用词简单、不受拘束,反映现实生活和表达思想的古文,这里的古文是对应骈文而言的先秦和汉朝的散文,最具代表的人物就是“唐宋八大家”了。柳宗元作品中有名的,有《捕蛇者说》、《黔之驴》、《小石潭记》等散文,也有诗词,如“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。

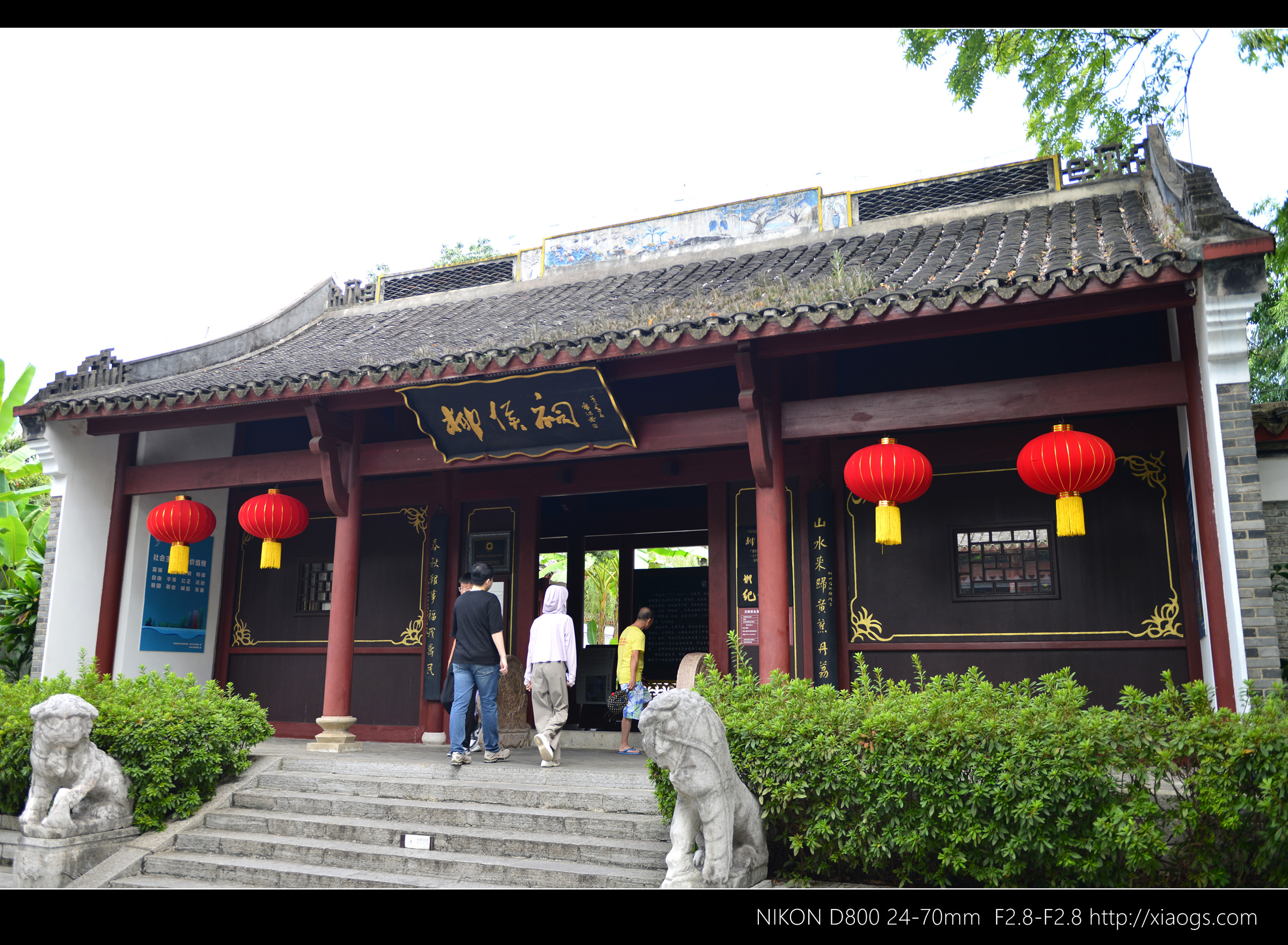

到柳州,自然要到柳侯公园的。

柳宗元生前病逝于被贬的任上,他的官场生涯并不顺达,所以断不可能被封侯的。但他在柳州贡献较大,废除奴俗、革除巫医、兴办学堂、发展经济等,深受当地百姓爱戴,所以在他去世后,当地人在罗池边建起了祠堂,甚至民间逐渐有了他死后成为罗池之神的传说。不论是建庙,还是化神传说,都已经超出了正常官员的身份。再后,韩愈题写了《柳州罗池庙碑》,开篇便是“罗池庙者,故刺史柳侯庙也”。这是因为到了唐宋时期,“侯”已经不简单是个侯爵职位,有时候也被借用为对一方官吏的尊称。有了这韩愈这种文坛和官场双赢的大咖加持,“柳侯”的称号也便传开了。

但终唐一朝,柳宗元并没有获封,直到宋朝,宋徽宗追封柳宗元为“文慧侯”,宋高宗又加封“文惠昭灵侯”,这才有了中央政府的官方认证,“柳侯”的称呼便从民间到法理都得到了确认。中国文脉不因朝代更迭而影响的延续,简直是奇迹。

柳侯祠里有历代名人对柳宗元的评价,都是大咖,比如欧阳修称其“投以空旷地,纵横放天才”;刘禹锡称“粲焉如繁星丽天,而芒寒色正”;焦循更是称“唐宋以来,一人而已”。

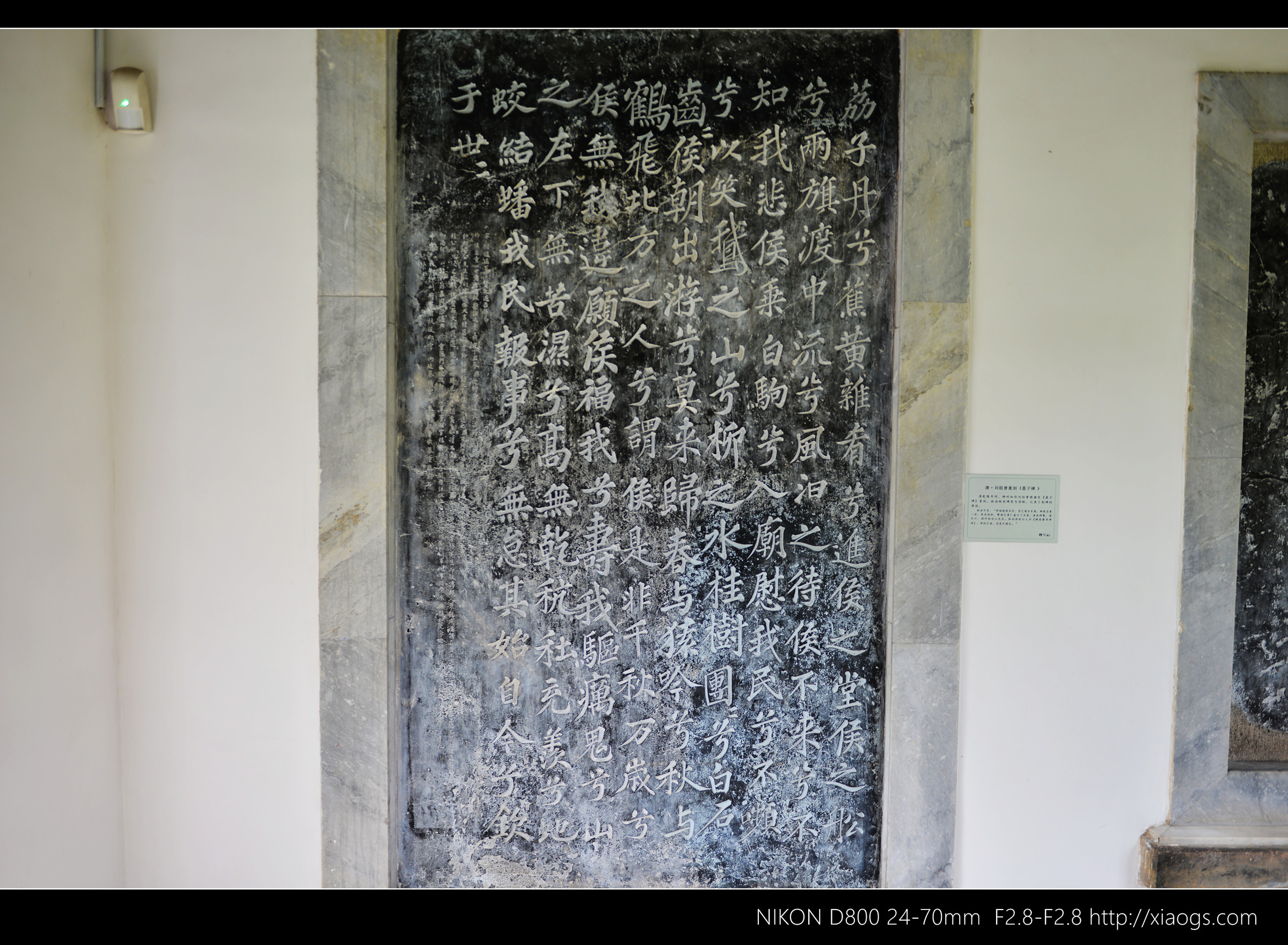

著名的荔子碑,名气太大了,所以在柳州和广西各大博物馆里,基本都能看到它的拓本,它有着各个时代的拓本,明清时期的居多。此碑刻于南宋嘉定十三年(公元1220年),碑文是韩愈写的,内容是讲柳宗元的,字是苏轼写的,因集齐三个文学大咖,故又称“三绝碑”。

内容是前面提到的,韩愈为纪念柳宗元而提的《柳州罗池庙碑》后所附的《迎享送神诗》,网上找到了原文,仔细读来,情感真挚,悲自心生。

荔子丹兮蕉黄,杂肴蔬兮进侯之堂。侯之船兮两旗,度中流兮风泊之,待侯不来兮不知我悲。侯乘驹兮入庙,慰我民兮不嚬以笑。鹅之山兮柳之水,桂树团团兮白石齿齿。侯朝出游兮暮来归,春与猿吟兮秋鹤与飞。北方之人兮为侯是非,千秋万岁兮侯无我违。福我兮寿我,驱厉鬼兮山之左。下无苦湿兮高无乾,秔稌充羡兮蛇蛟结蟠。我民报事兮无怠,其始自今兮钦于世世。

这是原物,如今已经不让拓了,拓本也是文物。而且因为名气比较大,明朝时重新复制了一块一模一样的石碑,也在这里展出。

因为这三个人的名声实在太大,所以这块碑备受推崇,这是清代复刻的石碑。带着拓墨,看得更清晰些。

元至元十三年(公元1293年)石碑,柳宗元像并序。罗池庙本有柳宗元像,但后毁于战乱,所以现存最早的画像就是元代,这基本就成了我们课本和各处的标准肖像照。

柳宗元可是出身河东柳氏,其母为范阳卢氏,出身皆是名门望族。河东柳氏的家族墓在长安,所以称“魂归河东”。柳州当地留下了衣冠冢。

至于他的家族墓离开河东(山西运城)而至长安,我原以为是受汉唐时期朝廷“强干弱枝”目的,削弱地方势力,强化中央控制,故采取“迁名关中之制”的影响。但一查,这个主要针对的是新朝勋贵,而河东柳氏在唐已是没落贵族,所以“迁民实京”的政策可能没有影响到。而是很多士族为了依附皇权而采取的“双家制”生存模式,即一个家在祖籍,是社会声望和文化身份的象征,另一个家在首都,比如南京、长安、洛阳等,是其政治权力的运营中心,这就是皇权在汉唐被逐渐大集中后,豪门望族由地方豪强向中央官僚转变的过程。

具体到河东柳氏,他们在北魏时期就已离开河东,来到长安,唐高宗时期,家族还有人曾官至宰相。所以,河东柳氏是出身标签,是个高贵的郡望标识。具体到地点,可是河东,即今之山西运城,也可以是长安。

说到中国的望族,毫无疑问,“南张北孔”是个特殊的存在,他们无与伦比的传承时间、独特稳固的传承体系、千年不断的宗教地位,使得他们几乎是中国当之无愧的顶级世家。按照我对历史的了解,如果评选中国历史上的十大望族,大概是:曲阜孔氏、龙虎山张氏、陇西李氏、琅琊王氏、吴越钱氏、陈郡谢氏、弘农杨氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏。

不少望族形成的根基,在于对政治权力的垄断,对社会资源的把持,甚至还滋养了定义文化、艺术的可能。想要打破这个垄断的是皇权,而最终打破这个垄断的是科举制度。只是,科举虽然开始于隋,但隋唐两朝依旧是新瓶装旧酒,因为豪门望族掌握着先天优势,有着文化积累应对考试、有着社会人脉营造声望,这些都对科举结果形成了关键影响,他们顺利地将郡望优势转变为了科举优势。我们看到柳宗元能中进士,其实和他背后的河东柳氏+范阳卢氏可密不可分。不是说这些人能力不强,而是说非望族也有强人,可他们几乎无望。

到了宋元明清,科举体系逐渐成熟,此外还有胡名、誊录等制度,对望族影响便翻天覆地了。科举造就了“君子之泽,五世而斩”,几乎不会有连续数代都出进士的家族,没有进士便无法为官,便会远离权力中心,所以清河崔氏、琅琊王氏等逐渐落寞,天下最终皇族一支独大。只不过,家族抱团开始转向乡党抱团,那是后话。

传承至近代不衰的,除了南张北孔这两个有着特殊宗教地位的世家,基本就吴越钱氏了。

魂归河东,此河东是名义上的运城,实际上的长安,或者说魂至河东,身回长安(安葬)。

罗池因罗池庙而名,又因柳宗元而名,建成于唐长庆二年(公元822年),后人常来此凭吊寄思,有“罗池夜月”之景。

柳州文庙并没有可逛的,若是追溯历史,曾经历史上被柳宗元重建过,仅此而已,不过其后已被毁。现存建筑是近三五年新建,但它的位置比较好,背靠登台山。

棂星门,孔庙常见建筑。

棂星即灵星,主农事星宿,自西周便有祭祀灵星祈祷丰收的礼制传统。汉时,诏令全国建灵星祠,成了国家祭祀的一部分。北宋时,灵星祭祀建筑被引入孔庙,因门体透雕如窗棂,遂更名“棂星门”。此时,已将祭祀孔子的规格提升至祭天级别,寓意孔子与天地同尊。棂星门其后又由木质改石质,成了今天三柱四柱六柱样式,此为六柱五门式。

棂星门之后是从心门,这在全国其他文庙没有,是柳州文庙的独特建筑。取孔子“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”。从心,寓意到了人生的最高境界,思想和行为已完全融合于礼,即使随心所欲的行动,也不会超出规矩。

重檐庑殿顶的最高等级屋顶,乍看以为黄色琉璃瓦,后来离近才发现是铜质,包括这些斗拱榫卯。

其后,紧靠柳江有文昌塔,中轴线还有厚德明伦堂和崇圣堂,但实在提不起观赏兴趣,也几乎没有游客再往后去,因为殿内基本都是空的,也便回了。

no comment untill now