淮安的历史,先以名人故居的游览为线,然后再看它的政治和经济地位,有代表的是府署政治和漕运经济。

淮安府府署和南阳府署是全国仅存的两座府署,前者始建于南宋,毁于元末战火,现存建筑为明洪武三年(公元1370年)修建,并一直沿用至清末,至今已有650年历史,是我国现存规模最大、保存最完好的明清府级官衙建筑群。现为世界文化遗产,全国重点文物保护单位,也是国家4A级景区。

全国明清时期的府级行政机构约200处,仅保存了这两座遗迹,属实不易,也足见其稀缺性。

淮安府因地处漕运咽喉地带,管辖范围涵盖盐务、漕运、司法、民政等,被誉为“天下九府之一”,后随着清末的漕运衰落而荒废。天下九府并非特指某一个时期,而是明清两朝政治、经济、文化影响较大的地区,包括北京顺天府、南京应天府、开封府、西安府、杭州府、苏州府、太原府、成都府、淮安府。

如今其与主管全国明清时期管理漕运的惟一机构淮安总督漕运部院,以及始建于北宋,现存清代所建的镇淮楼同在古淮安城的中轴线上,可以一同参观。

先过仪门,门口几株梧桐。

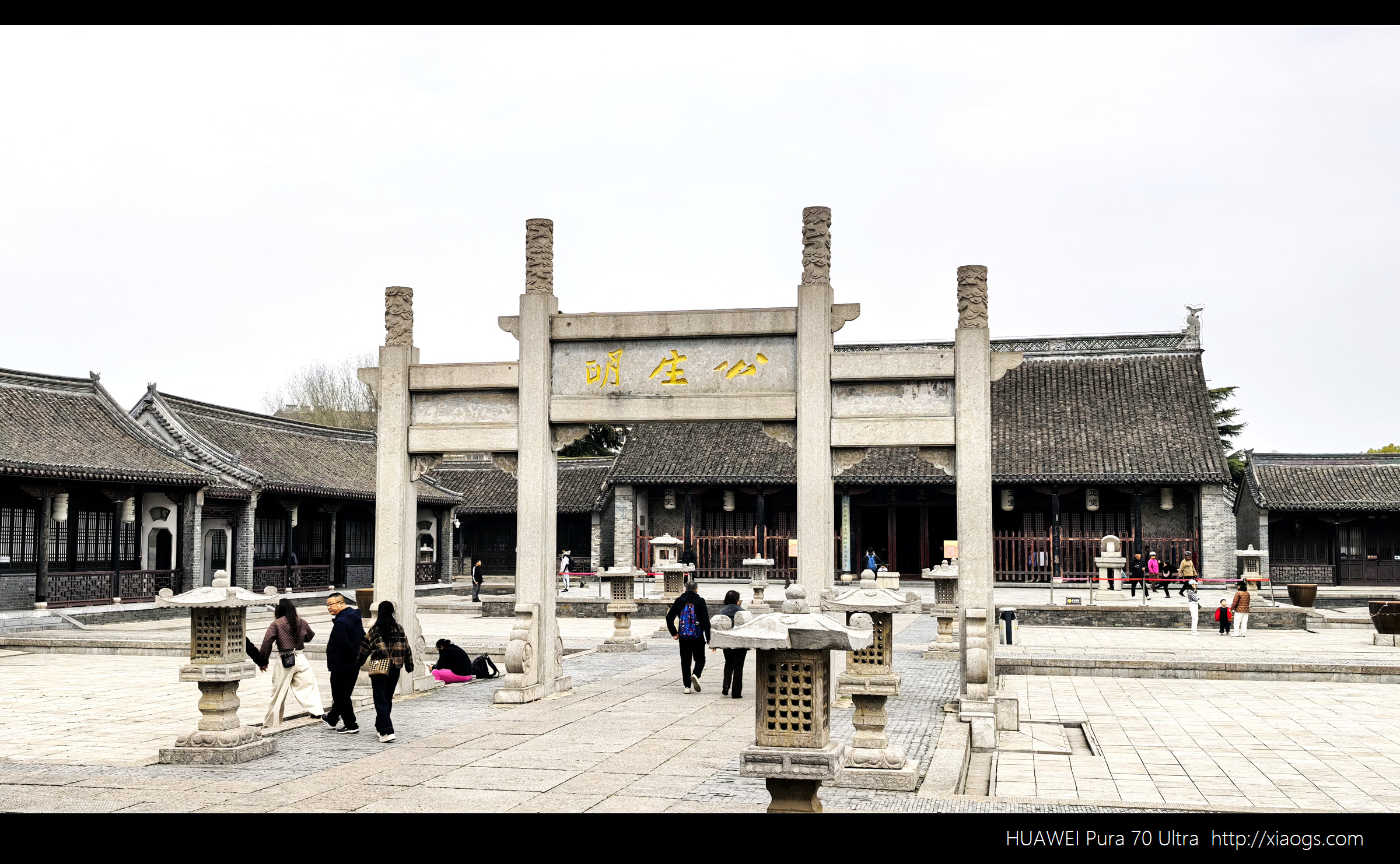

然后是戒石坊,上书“公生明”三个大字。这三个字是明清时期官员常用来引以自戒的,后面还有三个字“廉生威”。取意为官公正,才能使政治清明;为官清廉,才能在百姓中树立威信。

其后的大殿是府署正堂,是知府发布政令、日常办公、举行典礼的场所,也是府署的核心建筑。其面阔27米,进深18米,脊高10米,目前是全国最大、保存最完好的正堂古建筑,为明代所建。

大堂两侧有东西两排房屋并列,对应着淮安府的六科,中国古代崇文,所以一般左文右武,按照重要顺序,左侧依次是吏科、户科、礼科,右侧依次是兵科、刑科、工科。工和礼是排序靠后的。

大堂上有匾,书“忠爱”二字,对上忠于皇帝,对下爱护百姓。

殿前有楹联:吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不荣,失一官不辱,莫说一官无用,地方全靠一官。

正堂的气派,从这厚实的木门可见一斑。没有黄色琉璃瓦,没有重檐歇山顶,不显山不露水的府署建筑,处处也能见其气派。

往后,是二堂,又名“筹边堂”,是知府审理隐私案件、预审案件,以及办公中途小憩的地方。

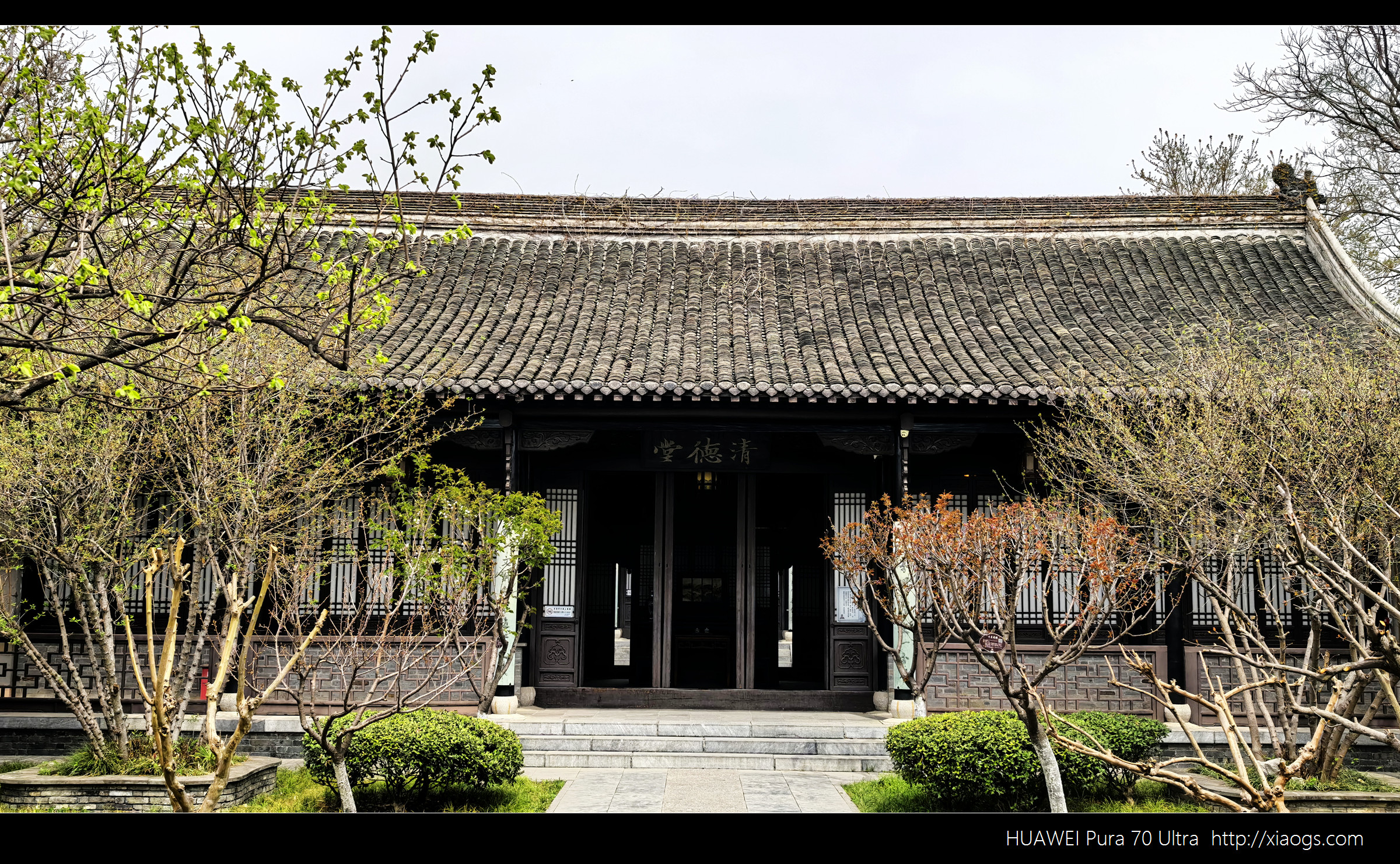

再后,是三堂,又名“清德堂”,是知府的内邸,为知府和夫人生活居住及会客之所。

中轴线的最后一栋建筑是青玉堂,共分两层,上层是子女生活的地方,下层是小妾生活的地方。能看出来还是小妾比较受宠,百般呵护和溺爱。

西侧建筑也不少,主要有《中国古代刑具展览》,是这里的特色。

分了几个展厅,很多也很全,看完还是挺不舒服的,太残酷了。

这是腰斩用的。

古代所谓的斩杀,“斩”指腰斩,“杀”指砍头。因在雍正时期,俞鸿图被处以腰斩之刑,因为没有一下而亡,拖着身子往前爬,在地上用血写了七个“惨”字,方才断气。就连性格刚戾的雍正也觉残酷,遂废了腰斩之刑。这个行刑方式在中国共持续了两千多年。

一般都有两块碑:诬告加三等,越诉笞五十。我国古代一直禁止越级申诉,不仅越诉的,还有受理越诉的,均要受罚。

明朝规定,府、州、县、卫官署,应在左旁特设庙堂,祭祀土地。若要是对贪官进行剥皮极刑时,就在这里执行,所以又叫“皮场庙”。朱元璋是有名的酷刑反贪,当时规定,若是贪污达到60两,就要当中斩首,然后剥下人皮,填充稻草,悬挂于大堂管座旁,以警后人。

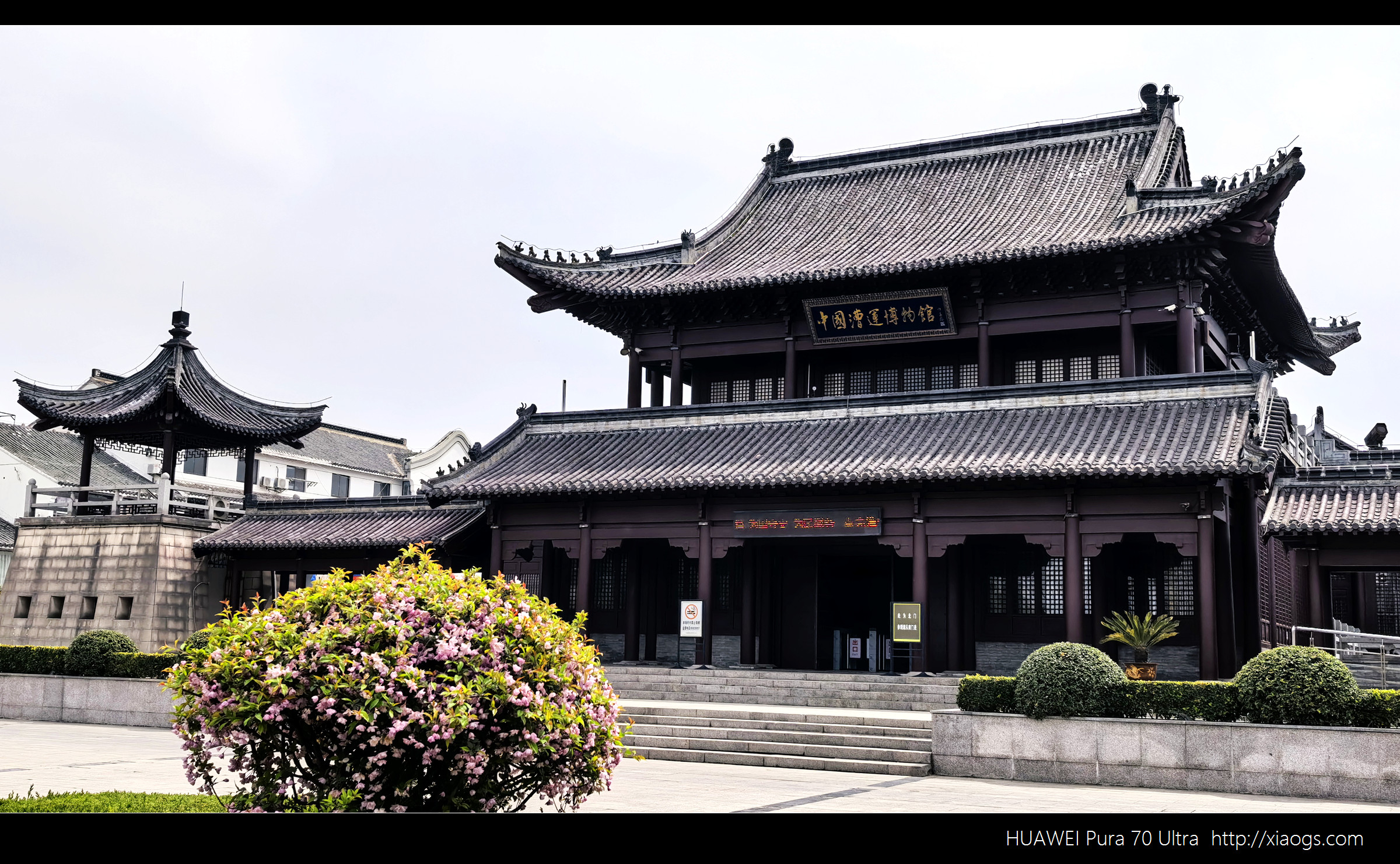

淮安总督漕运部院遗址发现后,在这里建了中国漕运博物馆。

漕运在中国是特指用水路方式运输公粮,一般用于宫廷消费、军饷支出、赈灾调剂等,这种粮食称“漕粮”。很多时候,这个水运特指运河,故运河也称“漕河”。唐汉都长安时,因为关中平原的产粮难以支撑起庞大的都城消费,每年都要从黄河流域运漕粮,耗时长、费用高,非国力昌盛的朝代不能负担。东汉都洛阳,有一大部分原因便是漕运负担太重的影响,也不必再过黄河三门峡之险了。

说起漕运,离不开淮安。春秋时吴王夫差在此挖掘邗沟,目的就是漕运,运输军粮以便伐齐。

明清起,开始设漕运总督,做为中央管理全国漕运的最高行政机构,品级从一品或正二品,办公地点便在运河与淮河的交界处淮安。其官职一般为都察院囗都御史、总督漕运、兼提督军务、巡抚凤阳等处地方,不仅管理漕运,还是这一片的巡抚,管理凤阳府、淮安府、扬州府、庐州府和徐州等。巡抚比知府官级要大,一个类似省长,一个类似市长。

挖掘遗址时,发现了大量的瓷器碎片,将近20吨,少数元代,明代为主,主要是龙泉窑。都是质量不高的残次品,应该是运输中损坏或者挑拣后丢弃,侧面印证了水运的繁荣景象。

总督漕运部院遗址,如今已是全国重点文物保护单位,漕运文化是中华文明的一大奇迹。

no comment untill now