一直没来过镇江,碰上个周末,便来了。

镇江是国家历史文化名城,民国时期曾做过江苏省会。三国时曾名“京口”,后因处于京杭大运河与长江的交汇处,这相当于古代南北方交通大动脉的十字路口,稳定时是经济中心,战争时属交通要塞,地位不言而喻。这里走出了不少名人,米芾、沈括、萧统、刘裕等,都出生于此。

镇江的城市很美,有山有水有古建,山清水秀、建筑隽秀,街道干净、小吃不少,有着典型的北方人对江南城市的想象。而且景点也比较集中,可以概括为“三山一渡,一眼千年”。

“三山”包括金山、北固山、焦山,金山最有名的是金山寺,白娘子的水漫金山就是这里。北固山除了辛弃疾的千古名篇,还有刘备甘露寺招亲的传说。而焦山,则有疑似王羲之《瘗鹤铭》的传说和米芾的传闻。

“一渡”,便是西津渡了,首先到了这里。

西津渡是古时重要渡口,始建于三国时期,唐时因正位于京杭大运河和长江交汇处,成为南北漕运枢纽和商贸集散地,至今已有2500年历史。后因长江航道北移,渡口功能逐渐弱化,但一些文物古迹得以留存,成了国家级历史文化街区。让这名声大震的是王安石的《泊船瓜洲》:京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山,春风又绿江南岸,明月何时照我还。“京口”就是镇江,“瓜州”便是扬州,“一水”指长江,“钟山”是南京。

西津渡古街。

这是王安石的代表作,应该是晚年不得志时所著,具体寓意小学课本有介绍,大概国人都背过,点睛之字在“绿”,寄情于景在“还”。也不知为啥,从到了镇江,一直到离开,这首诗就始终萦绕在脑中。王安石的诗被他的变法所埋没,有些是能名冠古今的,比如:墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

英国领事馆旧址,其始建于清同治三年(公元1864年),1858年的《天津条约》,镇江被辟为通商口岸,1864年,太平天国失败后,英国开始在此修建领事馆。1889年,英国巡捕殴打国人,引发动乱,镇江人民焚毁了英国领事馆。同年,清政府赔偿白银4万两,并于同址原样重建,1890年竣工。

那段屈辱历史已成过去,但它的爱国教育意义仍在,今已是全国重点文物保护单位,并成了镇江博物馆。

这里也有一些文物展出,可惜没有时间去看。有朋友发过来一张馆藏照片,看了半天,原来是橙皮做成的。

昭关石塔,是我国唯一保存完好的过街石塔,取“塔即是路”之意,也是年代最久远的,始建于元,距今已700余年历史。据称为建北京白塔寺之人主持修建,如今已是全国重点文物保护单位。

塔即是路,路在塔中。塔即是佛,佛在塔中。

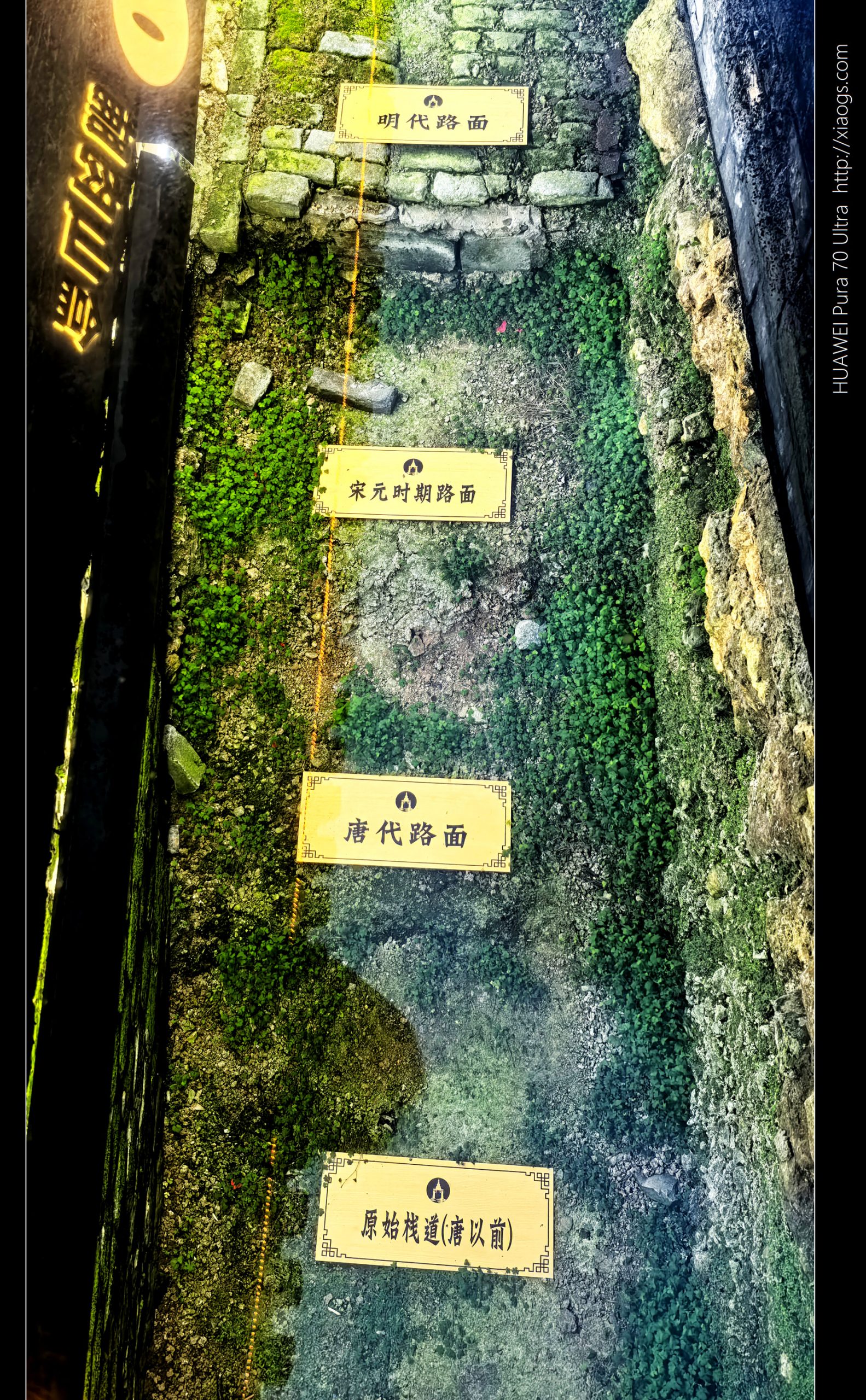

这便是著名的“一眼看千年”,这里保存着不同时期的道路基础,跨越了千年历史。

吃了很多小吃,上来就三个饼,基本半饱,便没有品尝当地著名的河豚,遂有了时间继续逛逛街区。

广肇公所,清朝末年文物,名如其物,广东广州和肇庆两地的会馆旧址。

怀仁居,同样是清末年文物,因接待过蒋介石和宋美龄而闻名,如今是个中医院。

走到渡口边,这里有西津渡码头遗址,可惜已不靠江。这次来镇江,才知道一个词:长江航道北移。

原来,长江航道自古便有“凹岸侵蚀,凸岸堆积”的影响,主要集中于长江下游的多弯曲河段。水流在弯道附近受离心力影响,主流会向着凹岸集中,导致凹岸被更严重冲刷,所以河水较深,易于航行和成港,而凸岸则水缓,泥沙易堆积,河道便不断向着凹岸方向发展。

西津渡在江南,这边是凸岸,所以航道在不断北移的过程中,渡口被逐渐荒废了。好处是适合种庄稼、建设城镇,相对于北岸更繁华些。

no comment untill now