在北京许久,却没有认真研究过北京的城墙。

其始建于元,建成于明,清沿袭旧制,历经了七个多世纪。元城墙呈方形,更靠北一些,明城墙呈“凸”字形,上方是内城,明初所建,和今二环方向基本一致,下方是外城,明中期扩建,往南包住了天坛。北京的城墙并非“城方如印”,而是在西北缺了一角。这在以对称为美的时代,帝都这座城市缺了一角可是个天大的事,原因自是有一堆野史传说,尤其主持修建的黑衣宰相姚广孝本身就是个神神叨叨的人。官方原因史卷则未记录。

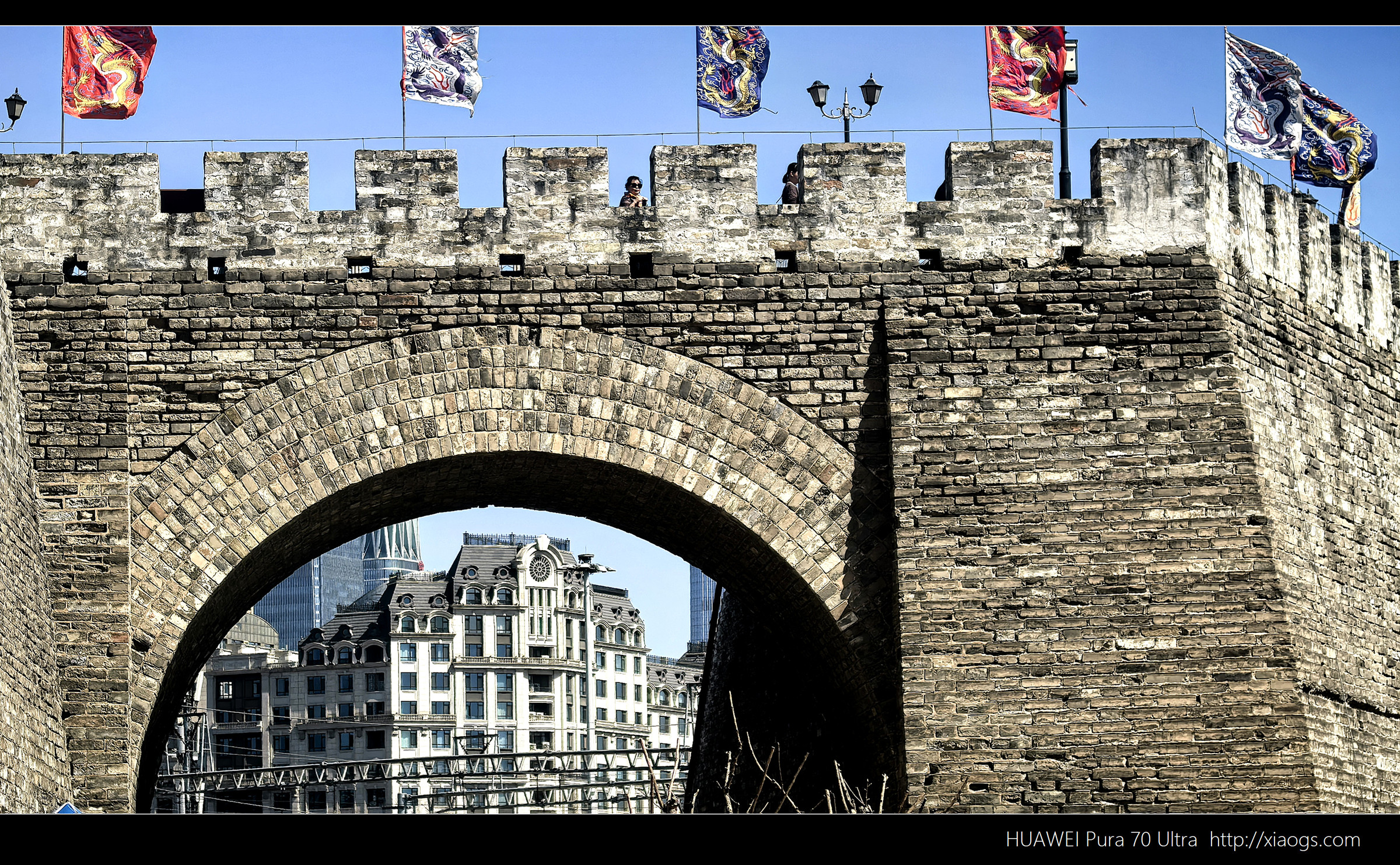

如今,北京现存的城墙遗迹少得可怜,主要两部分,一是元大都遗址,每年海棠花开的时候被记起;二是明城墙遗址,每年梅花开的时候被记起。无论哪一段,留存的都很少,相对比原建筑仅九牛一毛。

其实北京的城墙在历史上是保存得很好的,作为中国最后一任王朝的中心,它几乎是被完整继承的。何况48年解放北平时,解放军还专门入城找到梁思成,秘密绘制了北京城内的古建筑分布图,以便攻城时避开。所幸,北京后来和平解放,几乎没受大的战火摧残。可新中国成立以后,在历史的转折点上,我们走错了路。

50年的时候,梁思成和陈占祥曾提出了《于中央人民政府行政中心区位置的建议》,史称“梁陈方案”。他们建议在北京城西建一座新城,这样长安街就象根扁担,挑起了新旧两城,新城是现代中国的政治心脏,旧城则是古代中国的城市博物馆。可惜这个正确建议最终未被采纳,梁思成说“五十年后,历史将证明我是对的”。

几年内,北京外城基本被全部拆除。内城和各大城门也在未来几年,因妨碍交通等各种理由而被拆完。与此同时,在这种政治风向的带动下,全国各地纷纷掀起了拆城竞赛。如今想起,真是心痛。那可是有着600多年历史,长达25公里,城基最宽达24米的文物。如果哪个城市有,都能带动起一方的旅游经济。甚至没有的城市,又开始不停地重修、仿建。

至于未被采纳的原因,不是钱的事。那个年代,很多事情的发展方向是受个人色彩影响较大的。据称毛主席对“梁陈方案”很恼火:中南海皇帝住得,我为什么住不得?为什么一定要让中央人民政府搬出去?听说有位教授要把我们轰出去?

毛主席站在天安门城楼上说,以后从这里望过去将看到一片烟囱。所以,北京未来很长一段时间的建设方向是工业城市,旧城保护便没有受到重视。事情的对错不能错开时代背景去看,在当年中国一穷二白的时代,工业发展是必需和紧迫的,在肚子没有填饱的时候,任何有碍于经济发展的事项都要拖一拖,毕竟政权还不稳。何况,扒开旧社会的城墙,多么有民众号召力的事啊。

残缺的城墙有着残缺的美,过去留给我们的都是最好的。

no comment untill now