去了“一渡”,再访“三山”。

首先至焦山,相对另外两座,它的名气稍逊些。其原为江中一岛,故有“江中浮玉”之名,也曾因此得名“浮玉山”。后因长江水道北移,导致江已移至山北,而此处留金山湖,所以依旧四面环水。古时登焦山需要轮渡,明清时只有寺院的渡船和渔民往来。到了民国时期,没有渡船仍不能前往。2016年才有了桥,并建了景区东门,车人可行。当然,如今依旧有轮渡可至,就是时间比较久。

镇江的三山中,北固山一直没有被江包围,而金山和焦山都曾位于江中,因金山在西,故曾名“西浮玉山”,焦山在东,曾名“东浮玉山”,遥相呼应。

焦山,据称原名“樵山”,因处江心时,唯有樵夫于其上,故得名。至东汉,隐士焦光藏于此,皇帝三下诏书请其下山而不至,反而名声大震,樵山也因此得名焦山。至于焦光有什么过人之处,没有查到。但这种故事,被历代追捧后,加之两千多年时间的跨度,一并增加了焦光的名士光环。

焦山如今是国家级风景名胜区,也是国家5A级景区,但游人稀少。

看下镇江“三山”的地理图,也许更直观些。长江在此图的最上端,西津渡在金山和北固山之间。

春风和煦,万物渐明,新木嫩绿,桃李摇曳,好久没有那么轻松了,风中似有清香,所以先爬山登塔。

焦山不高,几十米的样子。15分钟便登顶,过吸江楼,至万佛塔。

天无疾风,海不扬波,民之安居,世之太平。

定慧寺天王殿,殿前楹联:眼前都是有缘人,相近相亲,怎不满腔欢喜;世间尽多难耐事,自作自受,何妨大肚能容。

大雄宝殿,始建于唐,重建于明,现存建筑为明代遗存,历代有重新。

建筑等级很高,竟然是重檐庑殿顶,非黄色琉璃瓦的皇家建筑能有这屋顶,几乎是很罕见了。

斗拱挑出三层藻井,即复井式藻井,取意天圆地方,最高处圆形,绘二龙戏珠。

至山林掩映间的焦山碑林,属江南第一碑林,石碑数量能排全国前几,已被列入全国重点文物保护单位。

乾隆御碑,据称乾隆六下江南,八上焦山,基本每次都到这里,由此可见焦山在清代的风景和文化。嗯,据说他也留下了八块御碑。

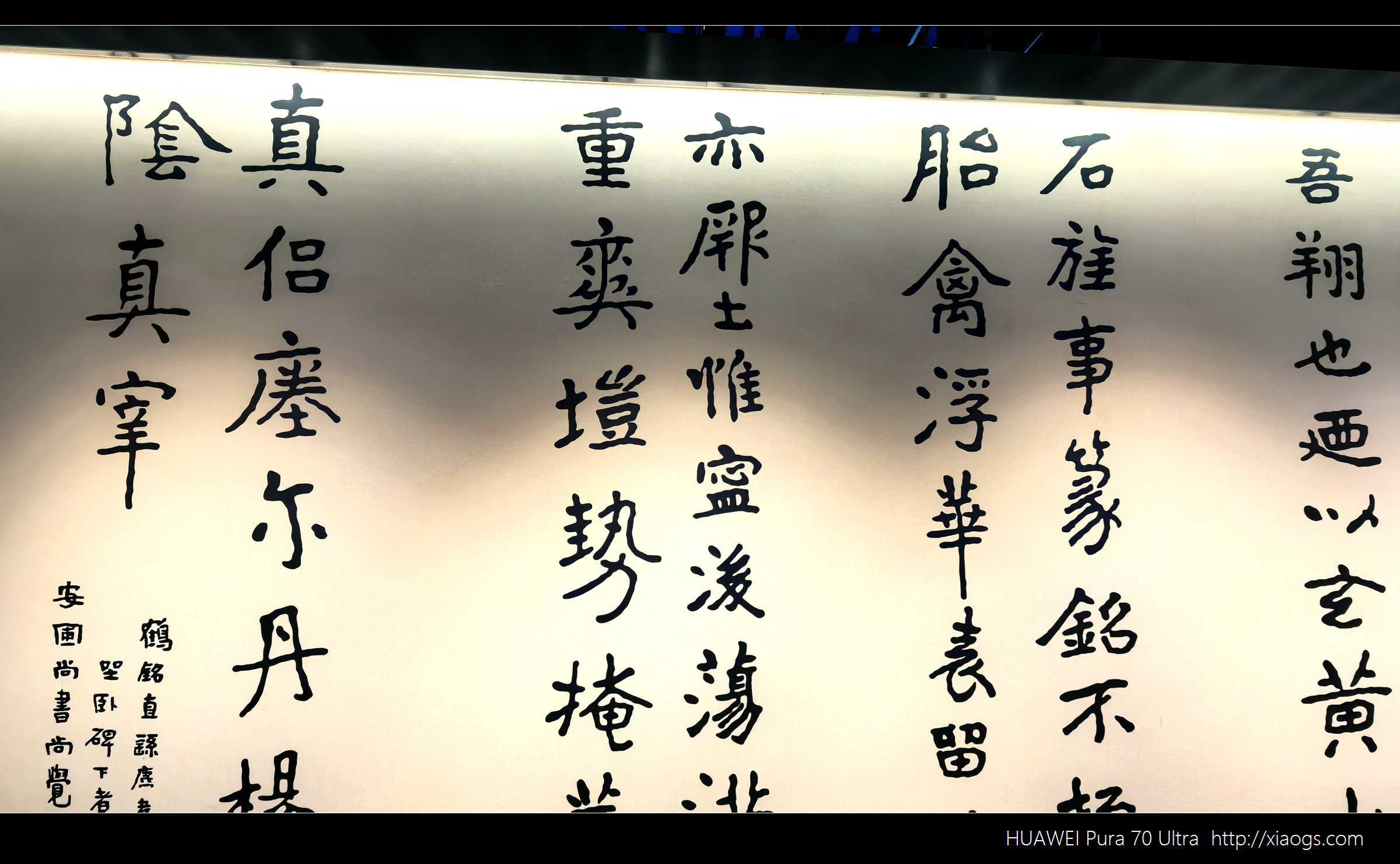

《瘗鹤铭》,此处名气最大的石碑了。“瘗”是埋葬之意,其内容是纪念一只死去的鹤。

石碑看起来,其实挺让人失望的,可它却被历代书法家推为“大字之祖”,相传为南北朝遗物,也有传是王羲之所著,可能和他妻子是镇江人有关。

历史上的这块石碑是命运多舛,它曾在北宋年间重见天日,导致不少人慕名而来拓字,甚至还有人凿字而去,损毁严重。到了明朝,最终落江,沉寂了七百年后,被清康熙年间的苏州知府组织人员打捞上来了几个残块,遂建亭保护,为今之所见。

它有多好,我是欣赏不来,那先看看历史名家们的评价吧。

黄庭坚:大字无过《瘗鹤铭》。《瘗鹤铭》者大字之祖也。

曹士冕:焦山《瘗鹤铭》笔法之妙,书家冠冕。

王世贞:此铭古拙奇峭,雄伟飞逸,固书家之雄。

欧阳修:世以其难得,尤以为奇。

郝经:《瘗鹤铭》正书中大字,古今推为第一。

翁方纲:寥寥乎数十字之仅存,而兼赅上下数千年之字学。

王澍:萧疏淡远,固是神仙之迹。

龚自珍:从今誓学六朝书,不肄山阴肄隐居。万古焦山一痕石,飞升有术此权舆。二王只合为奴仆,何况唐碑八百通?欲与此铭分浩逸,北朝差许郑文公。

看了这么多人评价,可还觉得一般,也许该怀疑一下自己了。毕竟,书法造诣本就是个很玄学的事。

no comment untill now