中国的众多博物馆,基本上都是青铜器、瓷器、陶器做主角。以往瓷器也了解了不少,但按照釉色成体系进行分类展示的不多,广西自治区博物馆这个做得很好,很直观。正好所学专业是化学,又学到了不少知识。

《周易》讲“制器尚象”,古人云“以物载道”,从素雅的青釉到华丽彩釉,千光万象的釉彩中所蕴含的文化容量使瓷器从使用器具变成最代表中国审美的文化符号之一。

釉色大体可分为青釉、白釉、黑釉、颜色釉几类,其颜色差异的核心是金属成分,不同金属呈现不同颜色,甚至在不同温度、氧化还原条件、升降温速度差异下,同一种金属的不同化合价、不同化合物、不同结晶状态,所呈现出的颜色也有差异,常见的金属是铁和铜,也有锰钴铅等。

唐代及以前,关键词“南青北白”。南方以“千峰翠色”的越窑青瓷为主,北方以“类银类雪”的刑窑白瓷为主。至宋代,老祖宗审美达到巅峰,汝哥官定钧中,除定窑以带暖黄的白釉为主,钧窑以窑变釉为主外,其他均是青瓷。而这个时期发展起来的龙泉窑,更是以青翠欲滴的梅子青和淡雅柔波的粉青将青瓷的釉色之美推向了极致。当然,还有因斗茶而备受推崇的建窑黑釉。元代,随着对各种色彩掌控技艺的发展,致使其他颜色釉在元明清大爆发,但也因景德镇的青花瓷大放异彩,釉色逐渐退位着色剂,仅剩透明釉继续当着配角。

釉之集大成者,是青釉,巅峰是粉青和梅子青。下图左右分别是宋代龙泉窑的青釉和粉青釉五管瓶,对比感受下粉青釉的淡雅玉质感。

青釉,主要是含有铁元素,三价铁呈黄褐色,二价铁呈青绿色,燃烧时控制CO浓度,使之将三价铁还原为二价铁,并以此控制二者浓度比,便成了不同颜色的青釉。粉青和梅子青的差别,在于釉质中存在微米级的晶簇和气泡,可以通过控制烧制温度调节它们的多少。多的时候,小气泡会散射光,产生白色背景,形成了低饱和度的粉青;少的时候,散射较弱,透明度便高,使得本色能充分显现,呈现出翠绿欲滴的梅子青。

粉青较多,梅子青很少,尤其南宋时期的,所以博物馆内未展示。

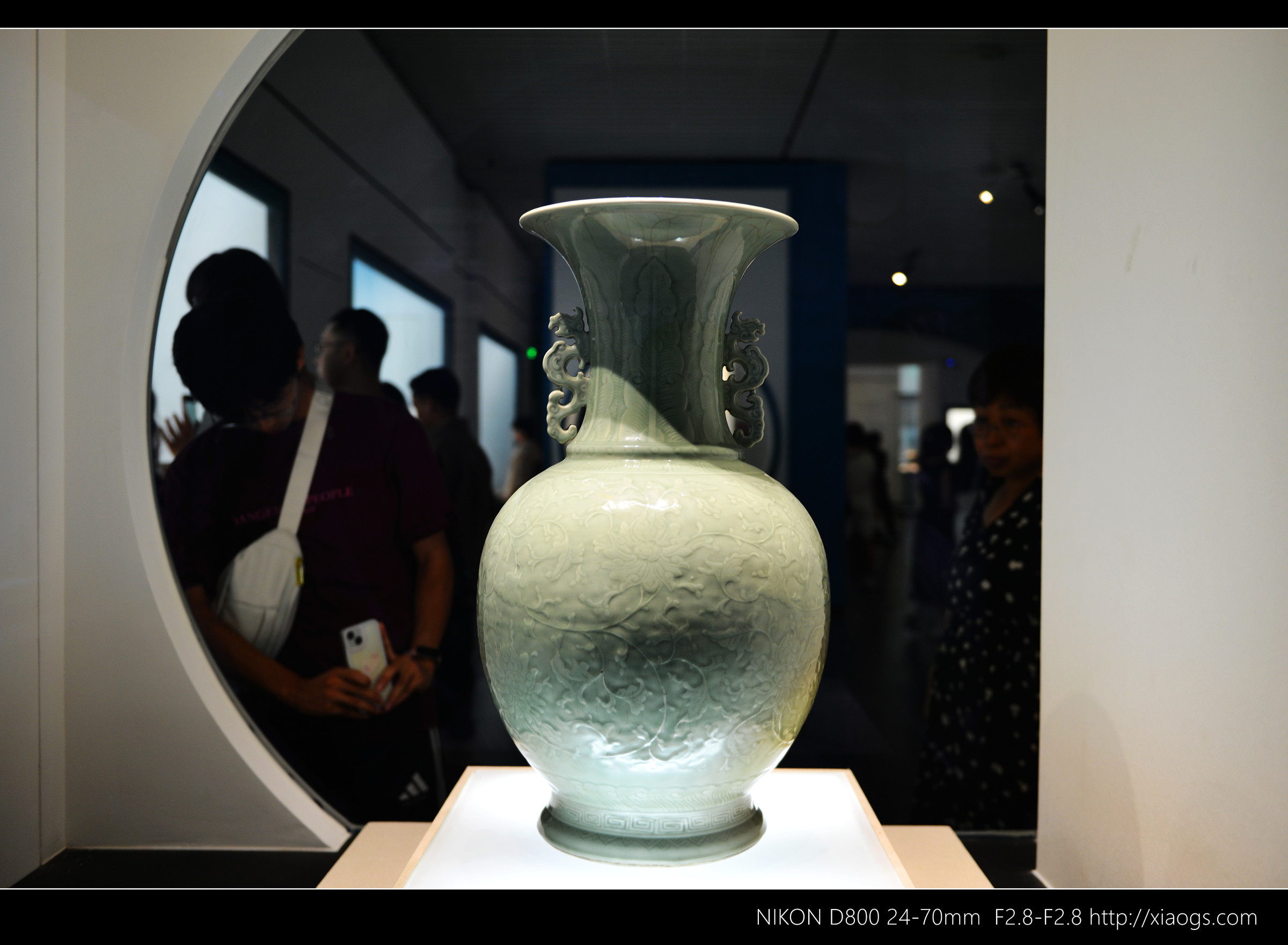

冬青釉,又称“冻青釉”,其色泽青中闪绿,澄莹清亮,据传创于北宋,但清代是其巅峰,这是清乾隆冬青釉缠枝莲纹螭耳瓶。

豆青釉,创于龙泉窑,其青中泛黄,深浓者釉面凝厚,浅淡者色若湖水。这是清乾隆豆青釉刻花兽耳尊。

汝窑存世量极少,所以很多博物馆没有,这里展示了清雍正官窑的仿汝窑六弦纹尊。它是种淡雅的青釉,采用了充分还原方式,得到彻底不存在黄色三价铁后的纯色。

元代钧窑天青釉碗,也是青釉。宋代瓷器开片本是因技术限制,反而发展成了一种美。

青白釉,因为青色主要源于还原反应的二价铁,所以当铁含量极低时,便可得此效果。这里展示的是广西当地的宋代中和窑青白釉模印缠枝莲纹盏。

继续“南青北白”的话题,说到白瓷或者白釉,它可以分为三个阶段。

第一个阶段,是唐及以前,北方刑窑是中国早期白瓷的代表。但它的白主要来自胎体,使用了含铁量极低的瓷土,所施的是透明釉。所以严格来说并非白釉,而是白瓷,它只是视觉上的白釉。

第二个阶段,到了宋代,定窑作为宋朝白色瓷器的魁首,准确的讲也是白瓷透明釉。但它先在胎体上施一层白色泥浆,经低温素烧后,再上透明釉成型,需烧制两次。因白色控制并不稳定,所以通常呈现带有暖黄色的象牙白,也成了后世进行鉴定的特征之一。比如这件宋代定窑葵口碟。

同时期的磁州窑,因是民窑,其胎土的品质相对一般,普遍含铁量较高,呈现灰褐色,为了获得白色效果,它同样采用了先施加化妆土,然后再施加透明釉或者白釉的方式。这件宋代磁州窑剔刻花卉纹枕的边沿已经掉釉,可见其内部化妆土和胎体颜色。

第三个阶段,到了明朝,甜白釉造就了中国白瓷史的里程碑。它控制釉质配方和烧制工艺,在釉中形成密集的微米级气泡群,它们能对可见光高比例散射,形成了独特的甜润感乳白色,比如这件明宣德甜白釉盘。

不仅青釉的核心是控制含铁量,黑釉亦是同理。一般情况下,含铁量在1-3%时,呈现青釉;3-8%时,呈现紫金釉;再高便是黑釉了。黑釉是高温釉,需要把三氧化二铁还原成四氧化三铁,因为它对可见光全波段有着极强、无选择性的吸收,所以呈现黑色。比如这件宋代黑釉铁锈花五凤纹罐。

可若只放铁做单一釉料,其颜色会泛褐,所以到了清代,景德镇黑釉中加入少量钴、锰,用来增强蓝色调,这样便使得黑色更加深沉,称作“乌金釉”。瞬间高端大气上档次,如这件清代乌金釉描金龙纹油槌瓶。

黑釉的第一个高峰是宋代建窑,因宋朝文人雅士占官场主流,故时兴斗茶,要以茶汤上浮起的白沫多且久者为胜,而黑釉恰好适合观茶,故大为盛行。而宋朝又是极其讲究审美的朝代,单一的黑色显然不能满足达官贵人的品味,故有了盛行至今的兔毫盏,抖音上有大把在卖的。

它的本质是黑釉,因在高温烧制时会产生大量气泡,而气泡从底部上升的过程中会留下一道道痕迹,故在烧制时通过控制釉的粘度和冷却速度来调节气泡大小、多少、方向等而成,这是宋代兔毫盏,这件带了窑变色。

紫金釉,也是通过控制铁的含量而成,因为它的颜色和名称,故在陶瓷史上具有独特位置,有些朝代时非皇家人员不能使用。它只有一种着色剂,就是铁,形成了三氧化二铁。本是烧制黑釉时,部分位置因铁含量不足而出现的变异,后被单独用来烧制,宋代定窑最为有名,故被称“紫定”。如这件宋代定窑紫金釉葵口碗,因其颜色如柿子,又被称“柿釉”。

明朝初期,紫金釉成了宫廷御用的主要品种,在皇室的带动下,其技艺迅速走向成熟。到了清朝颜色就更加端丽,如清紫金釉弦纹盘。

更具备皇家气质的是黄色釉,它分为低温釉和高温釉两种,不只是颜色深浅的差别,而是呈色机理的完全不同。黄釉与青釉、黑釉、紫金釉一样,都是铁系釉。高温黄釉的核心是先在还原焰中生成二价铁,然后需在釉熔体中达到过饱和状态后,并析出绿色微小晶体,然后冷却中转为氧化反应,使得熔体内变为呈黄色三价铁,这两者光学上融合后呈现了偏古朴的黄色调,比如这件明弘治黄釉盘。

高温黄釉的巅峰是茶叶末釉,其最早产于唐代,但清代至巅峰。其底色为黄绿色,因表面布满暗绿色点状结晶,如同茶叶细末,故得名。其极富美感,如这件清同治茶叶末釉直颈瓶。

浅黄釉和黄釉一同被严格管控为皇家使用,因其颜色明亮,管控更严格,甚至仅能帝后使用,故又被戏称为“黄上黄”。当然,也和它的二次烧制工艺有关。因为是低温釉,所以得先高温烧制素瓷,之后再施黄釉,重新进入低温炉烘烤,也因此得名“浇黄”,因其颜色娇嫩,又取谐音“娇黄”。如这件明嘉靖浅黄釉盘。

清代时,随着珐琅彩技术传入中国一种铅锑黄色料,低温烧制也成浅黄色,亦被用来制作浅黄釉,俗称“西洋黄”。这件清雍正浅黄釉碗可能便是,但博物馆未加标注。

除了铁系釉,另一大家族是铜系釉。

主角红釉,它是各种颜色釉中技术难度最高、成色最复杂的,历朝历代为之痴迷。它可以分为高温红釉和低温红釉,前者是铜呈色,后者是铁呈色,后者只是在技术瓶颈下的替代方案,技术巅峰和核心能力,都指高温铜红釉。它需要把二价铜离子用CO还原成一价铜离子,然后使之在釉质内聚集生长,形成纳米尺度的金属铜胶体颗粒。控制条件非常难,不论烧制,还是冷却过程中,一旦再次变成二价铜离子,那就有了绿色,或者胶体铜重新氧化或溶解,红色也会消退,导致飞红。

高温铜红釉出现在宋元时期,属于钧窑生产过程中的偶然产物,因很难做到纯红,通常只作为窑变釉的一部分。首次烧制成功纯正的高温红釉,是在明朝永乐和宣德年间,在当时技术条件下,釉面有橘皮纹,且无玻璃光泽,称作“祭红釉”,比如这件明宣德钧窑红釉盘。其口沿内的蓝釉和红釉窑变自然相融,反而显得高级。

明朝中后期,高温铜红釉几乎绝迹,极少有成品,故开始转而用工艺简单的低温红釉。瓷器界有民谚“若要穷,烧郎红”,所以直至清康熙年间,在综合国力强盛起来后,在无数原料和人工的成本投入及反复实验下,高温红釉郎窑红、豇豆红终于烧制成功,技艺和审美再次站到巅峰。此时的景德镇不仅能烧制出纯正的红色釉,还能精准控制其流动性和再氧化程度,已从控制呈色进化到了控制美学效果。

这三件瓷器,左边两件是清代仿祭红玉壶春瓶和梅瓶,右边是清代郎窑宝石红尊。郎窑红的饱和度更高,有显著玻璃质感,而且呈现上浅下深的流动性美感。

再看低温红釉,清代经调和釉料配比后,制成了低温珊瑚红釉,比如这件清同治珊瑚红釉描金囍字纹碗,是同治帝大婚时命景德镇烧制,已经代表了当时的最高水平。可若是和上面的高温红釉对比一下釉质颜色,尤其右侧的郎窑红,是不是高温釉的色彩更高级些?

清代在高温红釉基础上,还改良出了豇豆红釉,比如这件清代豇豆红釉暗刻团螭纹太白尊。它在冷却过程中,通过控制部分胶体铜再氧化形成二价铜离子,所以便有了绿色苔点,成就另一种美。

窑变釉,不属于单色釉,最初只是偶然所得,曾被寓为不详。后来被宋代钧窑发扬光大,其核心原理是铜可以呈现红色、绿色、蓝色,铁能呈现青色、黄色、褐色,通过不同的釉料和釉质配方、不同的烧制温度和炉气、不同的冷却速度下,冻结住颜色变化的瞬间而成。因其存在很大不确定性,故又称“窑变无双”,也有“入窑一色,出窑万彩”之说。欣赏一下清代仿钧窑窑变釉胆瓶。

在铜釉中,自然不会少了绿色釉,但受欢迎程度不高,留存较少,如这件清乾隆绿釉暗刻龙纹花口盘。

博物馆里展出的还有不少蓝釉,其以钴为着色剂,同样分高温釉和低温釉。比较有代表的是霁蓝,也称“祭蓝”,如这件清乾隆霁蓝釉描金桃树纹天球瓶,蓝金色的搭配是真心高级。

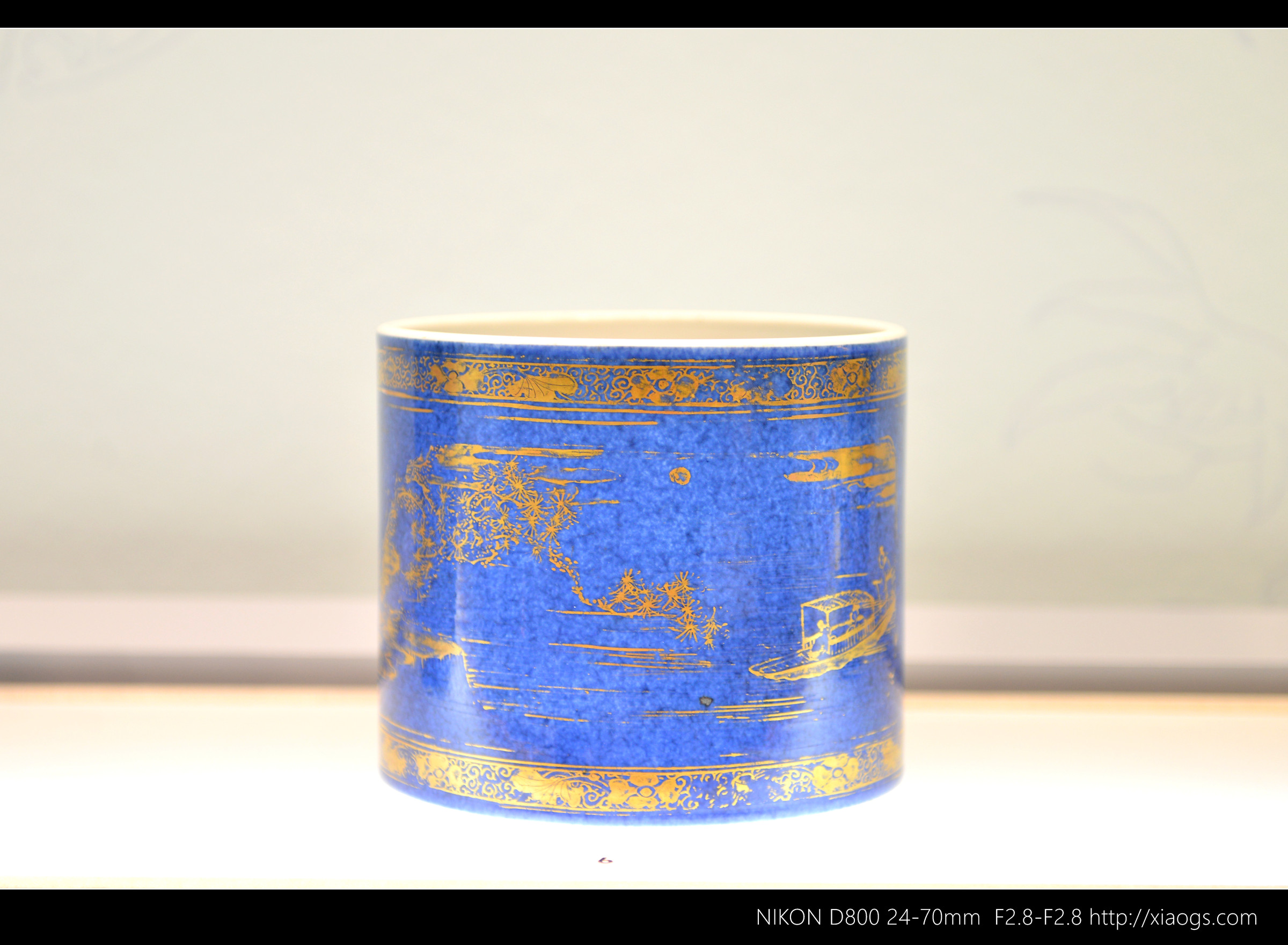

其低温釉中,比较出名的是洒蓝釉。是在高温烧制的白釉表面,用竹管蘸钴料吹撒其上,形成不均匀的蓝白相间的斑点,然后再施透明釉高温烧制而成。视觉上如同雪花飘落,故又称“雪花蓝”。比如这件清康熙洒蓝釉描金山水人物图笔筒,真是漂亮。

no comment untill now