我们对于历史的积淀,对于社会的发展,对于身外的世界,究竟匮乏几何?

游牧民族,无疑有着荣光、耀眼的历史,王侯将相,儒士牧商,成吉思汗、霍去病,巴思巴、李元昊等等,一个个历史闪光,一段段荡气回肠、大漠孤烟,星垂平原,共同构成了中华民族的文明史。

余秋雨在《山河之书》中,将游牧文明与农耕文明的交界线,也就是400mm等降水量分界线与黄河、长江,并称为中华文明的三大天地之线。匈奴、鲜卑、吐谷浑、柔然、突厥、吐蕃、西夏、蒙古等等,不同时期的游牧民族和中央政权,在这条线上共同演绎着你进我退,你败我兴的恩怨交替,曲曲折折数千年。终因生活方式、经济基础和社会文化的不同,散多聚少,敌多友少。

而如今,随着经济发展,随着汉文化传播,随着日益促进的民族融合,游牧民族正处于全面定居的转型中,转场、牧鞭、毡房,正随着草原文化、游牧文化一起尘封。那些祖辈还在马上唱歌,如今出生在砖瓦房里的孩子,那些成长起来,辗转大城市打工读书的年轻人,早已忘记了如何甩响牧鞭。

本书作者南子,深入一处处荒凉,一座座毡房,所写下的,更像是一本挽歌式的记录。

Read the rest of this entry

图书

一共买了三本女子的传记,张爱玲、三毛、林徽因。这是最后一本读的,源自高晓松的《晓说》,让我对她有了那么一点点偏见,故始终未碰。前段时间出差,约摸着飞机行程,看看薄厚,便选中了它。候机和飞机上的时间,竟成了目前唯一的阅读时间。

林徽因,梁思成之妻,二人同为中国古建筑学的开拓者,她不仅写出了《你是人间四月天》,还是国徽和人民英雄纪念碑的设计者之一,被胡适称为“中国一代才女”。同样,更为人知的是因徐志摩的《再别康桥》,对她热烈又柔软的传颂成奇的爱恋。

十多个小时的飞机,懒得看电影,也不大困,身边只一本李少白与安意如著的《再见故宫》。电脑新装,里面仅有的几首歌,均来自李宗盛的《爱情论》专辑,这样的环境下着实让人变得不是自己,文青的感觉一涌而去。伴着林徽因的故事,这次英国之行,希望能去康桥看看的,最好也能撑一支长篙,载一船星辉,在青草更深处放歌。

Read the rest of this entry

图书

当总是把眼光投向远方,投向少数民族的时候,看到了《最后的黄土高原》这本书。同为《行走在中国》系列中的一本,多为专注一方的摄影师的著作。

作者名房子,一腔热爱,在一片远离山清水秀、景色怡人这类词汇的黄土高原上,一下子就扑进去了十年。收获了一箱子照片、一肚子话,淳朴、焦热的爱,如同这边土地上的太阳。

尤其看到作者在祁庄的经历,一个被现代文明遗忘的角落,十二户的农家,挨户走访,用相机、用文笔、用自己的影响,使其成社会关注点,使政府有了作为,让一个村庄修了公路,铺了自来水,并彻底告别了煤油灯,用自己的热爱造福了一方人们。当他再回去时,村民磨刀、宰羊,那份感激、那种场面、那种将理想与责任完美的结合,是令人艳羡的。

希望有一天,自己可以背上登山包,装上所有行囊,去那些或钟情,或险远的地方,带着相机和一颗热爱目的地与生活的心。

Read the rest of this entry

图书

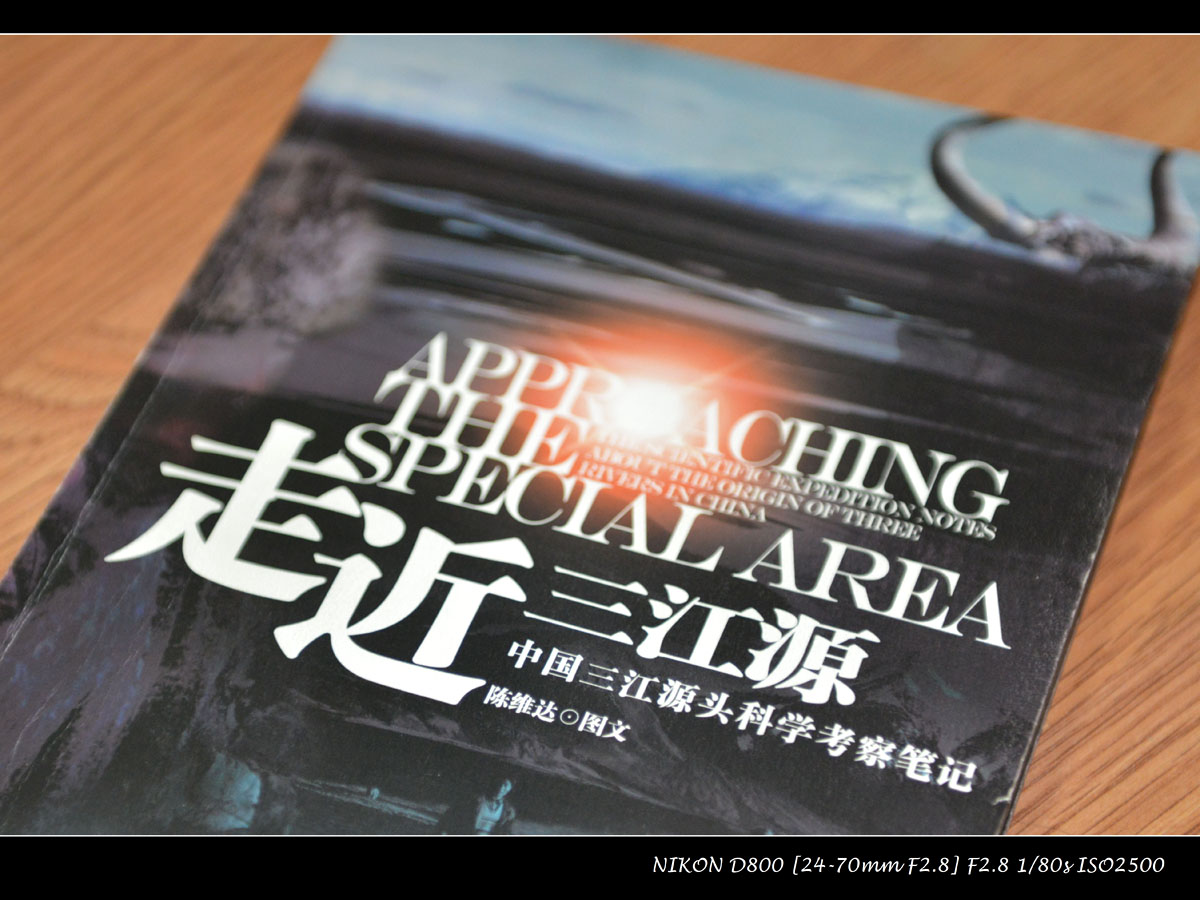

《行走在中国》这一套书还算不错,已经看了《灵魂居住的地方》和《行走茶马古道》,对一个地方和某个方面的描述与研究称得上专业了,有些干货,《走近三江源》是第三本。

拿着中国行政图、地形图,还有这本书,对着看了半天,长江、黄河、澜沧江,这三条大江的源头,都指向了一个地方。万山之宗,万水之母的青藏高原上。

黄河源头,好像书中也没有确定,自源头扎陵湖起,主要有多曲、玛曲、卡日曲三个源头,玛曲的约古宗列曲是之前确认的源头,若是论长度的话,卡日曲的拉浪晴曲的那扎栊查河应为正源,最长。百度百科上竟然说有扎曲,错得实在有些离谱了。

澜沧江-湄公河源头,才是扎曲,北源扎阿曲,南源扎纳曲,前者为正源。

长江源头,共有当曲、布曲、通天河、沱沱河、楚玛尔河五个源头,沱沱河的纳钦曲为正源,起点姜古迪如冰川。

Read the rest of this entry

图书

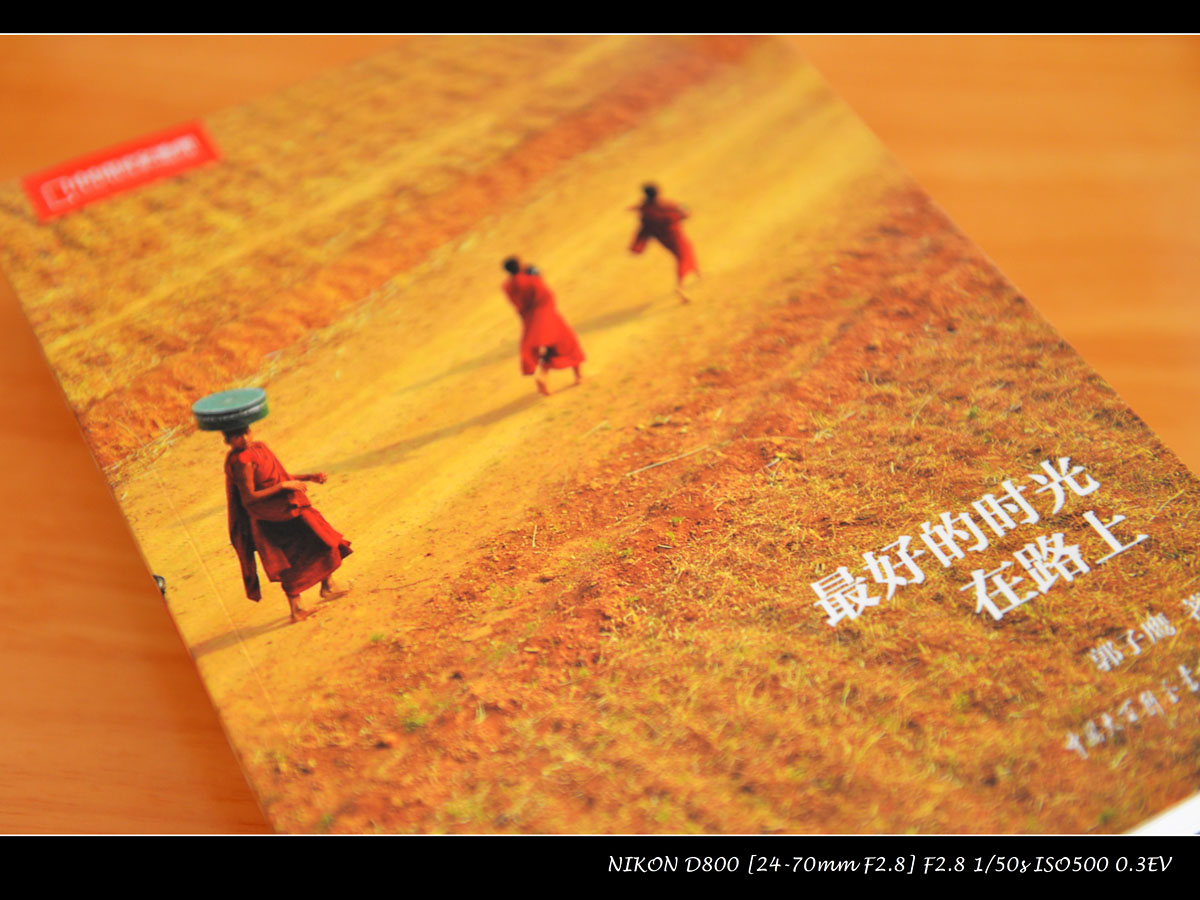

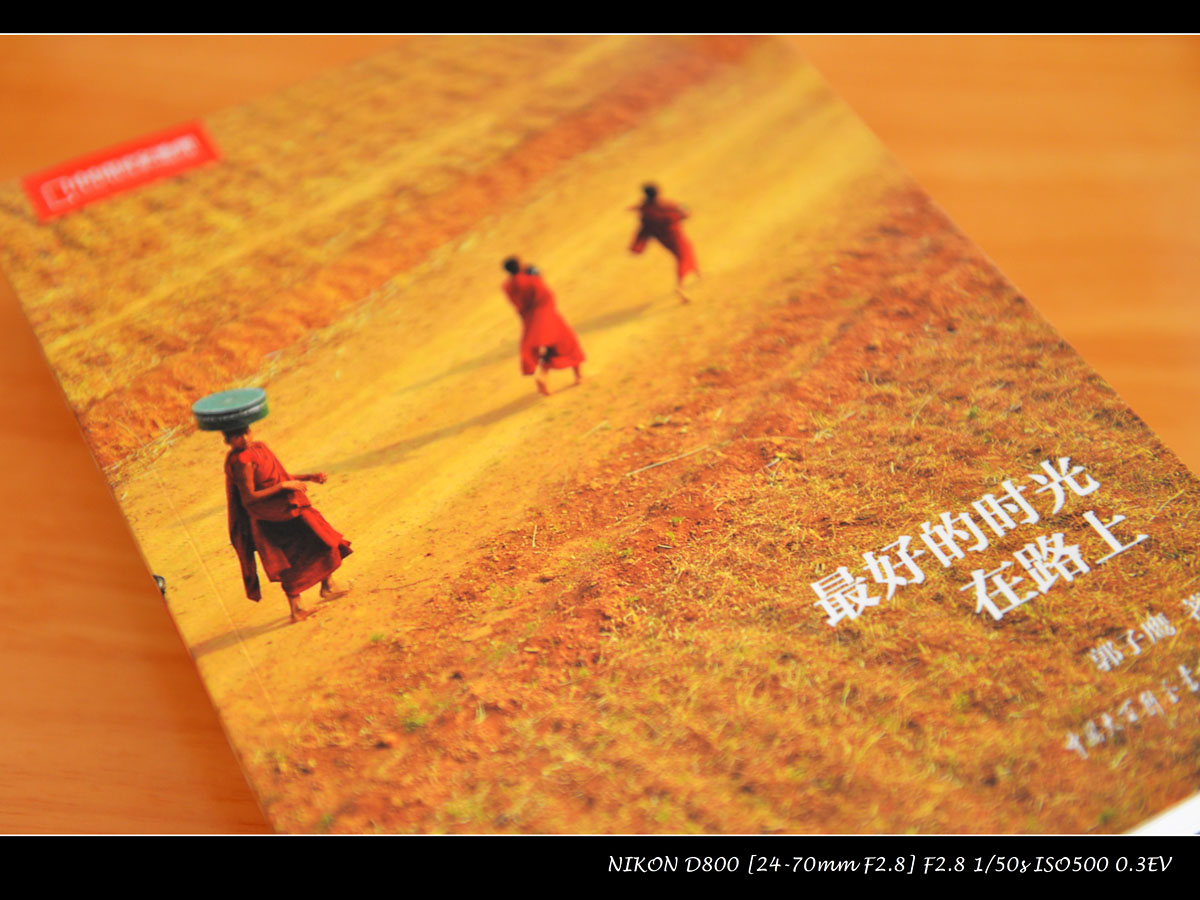

找国家地理的一本书,翻到了这本,在货架上大力推荐着,索性买了来看看。

最好的时光在路上,喜欢这句话,更喜欢这个想法。来世上一遭,总窝在一个地方,不太对得起自己。生命不长,却刚好可以看看这个世界。

当然,很多人觉得这话说着轻松洒脱,不食人间烟火,不闻柴米油盐,不知世道艰辛。其实,做着也简单。但有人要生存,有人要生娃,有人要工作,有人要买房,是的,每个都是大事,关键是你把旅行当什么,非要和上面冲突并比个孰重孰轻?

在你的生活中,离开几天,到另外一个城市,或者到另外一片天地,会如何?先深呼吸,然后平静下来思考一下,能有多大影响?有时候,我们背负的那些所谓的“责任”,只是一个站在道德制高点无法让人反驳的借口,是我们拒绝别人的习惯性理由。但旅行并不是逃离,也不是放手,甚至在生活中,游戏、电视、懒惰、发呆所浪费的,远比旅行要多。

很多事情,归根到底,只是一个想或不想的问题。

Read the rest of this entry

图书