到甘肃,打卡省博。

大约一万年以前,人类发明了陶器。后来随着工艺成熟,大概八千年前有了彩陶,首先诞生于我国的渭河流域。优美的造型、绚丽的色彩、神秘的线条,既是生产力的体现,也是先民精神世界的展现。哪怕已隔了几千年,每每在各博物馆里再次注视着它们,依旧能够感受到祖先的某种意愿表达和企盼,它总能让我们静下来、慢下来、沉下来。

甘肃是中华文明的发源地之一,不论奔流不息的母亲河黄河,还是雄浑肥沃的黄土高原,亦或绵延千里的河西走廊,孕育出的文化对中华文明的诞生和发展,都有着举足轻重的作用,这是我们教科书上曾经缺失的部分内容。而甘肃的史前文化中,大多含有多姿多彩的彩陶,这成了甘肃数千年连绵不绝的独特文化传统。历经五千多年的彩陶文化,其数量与种类、制作水平和工艺,还有取得的艺术成就,在国内是独树一帜的,有着浓墨一笔。

目前省博的展览中,最早的彩陶来自大地湾文化,其主要分布在渭河、西汉水流域,距今已有8000-7000年。不仅是我国率先使用彩陶的史前文化,也是世界上最早使用彩陶的古文化之一。大地湾文化是我国新石器时代最早的遗址,发现于甘肃天水,被认为是仰韶文化的来源之一。

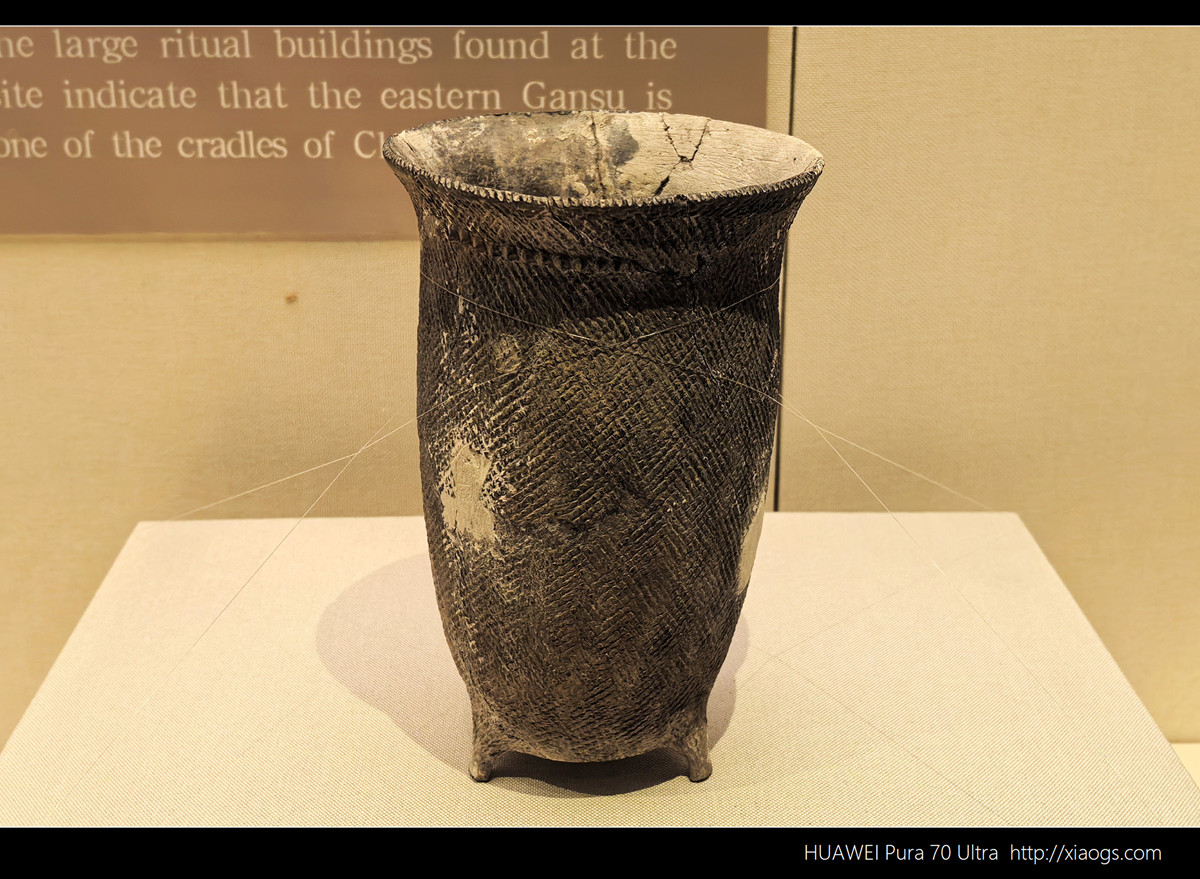

绳纹圜底钵,新石器时代大地湾文化,公元前6000-前5000年,中国最古老的彩陶之一。

绳纹是史前陶器最常见的图案,是用缠绕草、藤之类绳子的工具拍打胚体而成,一般密密麻麻,多在腹部。

绳纹深腹罐,新石器时代大地湾文化,公元前6000-前5000年,中国最古老的彩陶之一。

之后的展出是仰韶文化彩陶,那是中国彩陶史上最绚烂的时代,距今约7000-5000年。这个时期的彩陶摒弃了红陶红彩的做法,普遍是红陶黑彩,而且由单一纹样逐步演化为丰富多姿的组合图案,以鱼、鸟、花瓣、叶片为主。甘肃地区仰韶文化早期以大地湾二期遗存为代表,距今约7000-6000年。

鱼纹彩陶大盆,新石器时代仰韶文化早期,大地湾遗址出土,公元前5000-前4000年。鱼因多子,鱼纹成了先民最原始的生殖崇拜。

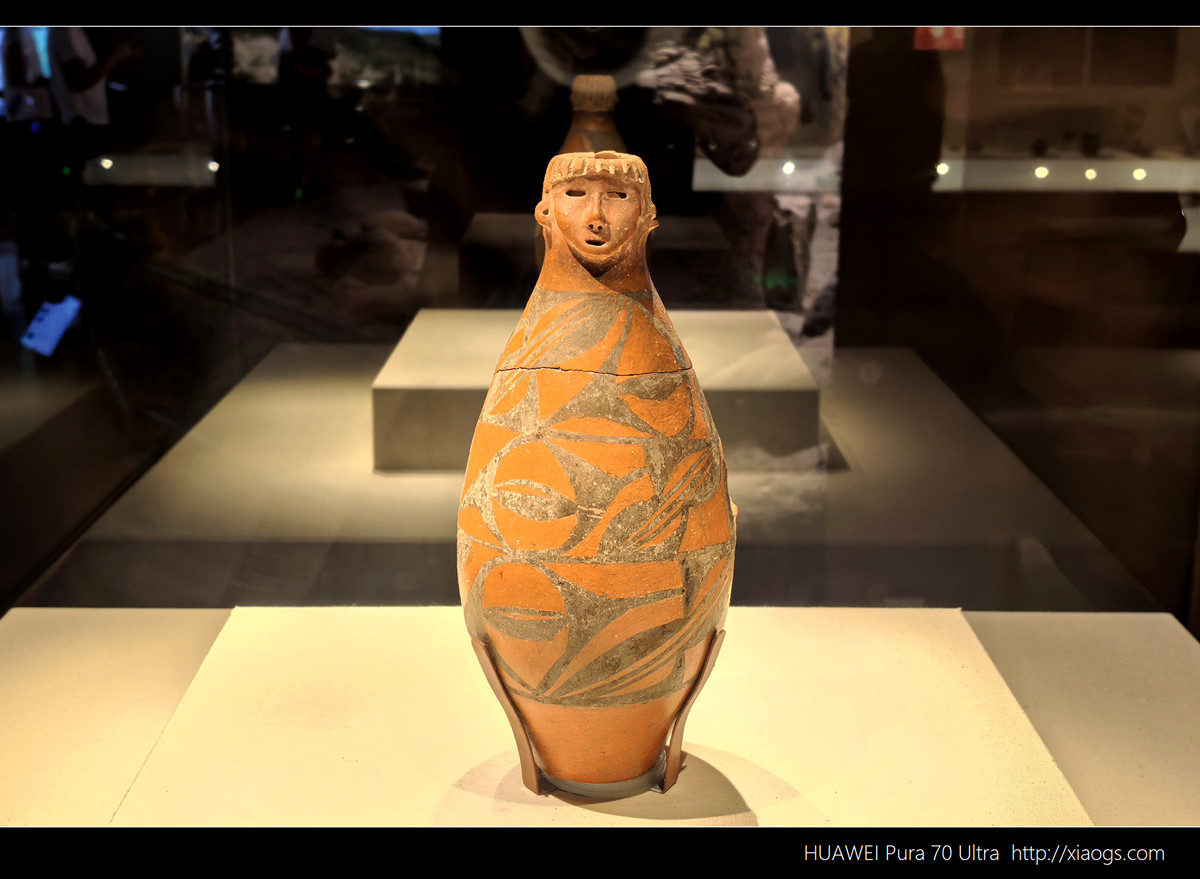

人头形器口彩陶瓶,新石器时代仰韶文化早期,大地湾遗址出土,公元前5000-前3000年。

有刘海,为女性形象,可见当时仍为母系社会向父系社会的转型期,形象简洁,略带哀伤。

除此之外,仰韶文化早期的彩陶还有王家阴洼遗址,是在挖掘大地湾遗址时发现的,相距仅4千米,陶器以葫芦瓶为主要特征。

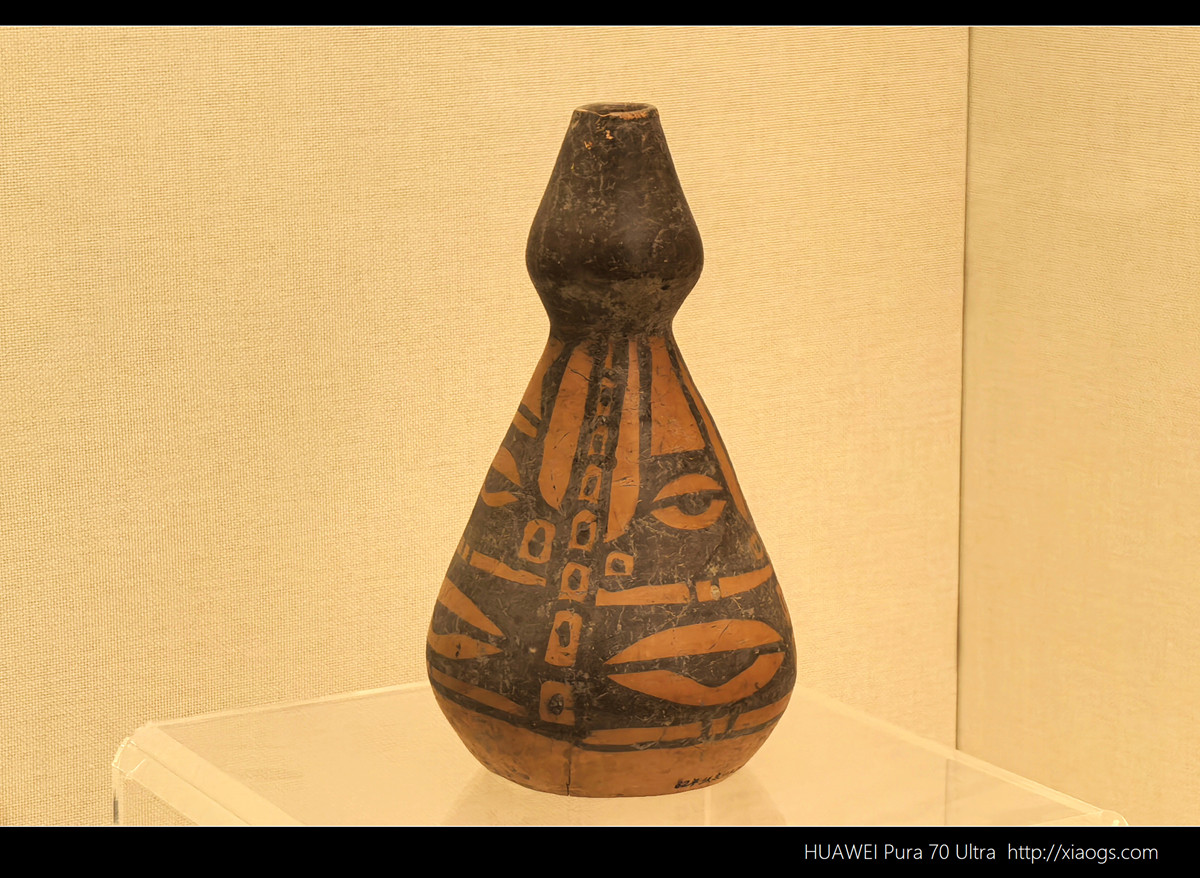

变形人面纹彩陶葫芦瓶,新石器时代仰韶文化早期,王家阴洼遗址出土,公元前5000-前4000年。

猪面纹细颈彩陶葫芦瓶,新石器时代仰韶文化早期,王家阴洼遗址出土,公元前5000-前4000年。

网上有专门论文,论证猪鼻逐渐演化成龙鼻的过程,依据的就是这件文物上的图案。

变体鱼头纹彩陶碗,新石器时代仰韶文化早期,王家阴洼遗址出土,公元前5000-前4000年。

鱼纹最初是写实的,而且一般都是正侧面,比较易辨认。但后续逐渐符号化、抽象化,要么用三角代替鱼头和鱼身,要么是长条的鱼纹。而这件属于变体鱼纹,至表现鱼头,用的还是将鱼头有中间对称两边摊开,在我们看来匪夷所思,但在先民那里,看惯了摊开左右对称的兽皮,是种常用的绘画方式。黑色圆点是鱼头,身体为四条弧线,两侧是比较舒展的尾鳍。

仰韶文化中期的分布范围要大了一些,开始呈现出活灵活现的风格,但仍以黑彩为主,有少量红彩和个别白彩。

鲵鱼纹彩陶瓶,新石器时代仰韶文化中期,西坪遗址出土,公元前4000-前3500年。那个年代的娃娃鱼还不是保护动物,作为地球上最大的两栖动物,显然会得到先民的崇拜,而出现在彩陶之上。

陶俑首,新石器时代仰韶文化中期,庆阳南佐遗址出土,公元前4000-前3500年。

蛙纹彩陶壶,新石器时代仰韶文化晚期,大地湾遗址出土,公元前3500-前3000年。蛙同样是生殖崇拜的常见图案,寓意多子。

涡纹彩陶罐,新石器时代仰韶文化晚期,大地湾遗址出土,公元前3500-前3000年。

这是白衣彩陶,不是白色的陶器,而是先上了白底色,然后再绘制其他图案和色彩。红色一般是铁,黑色是锰和铁,白色是石膏或方解石。

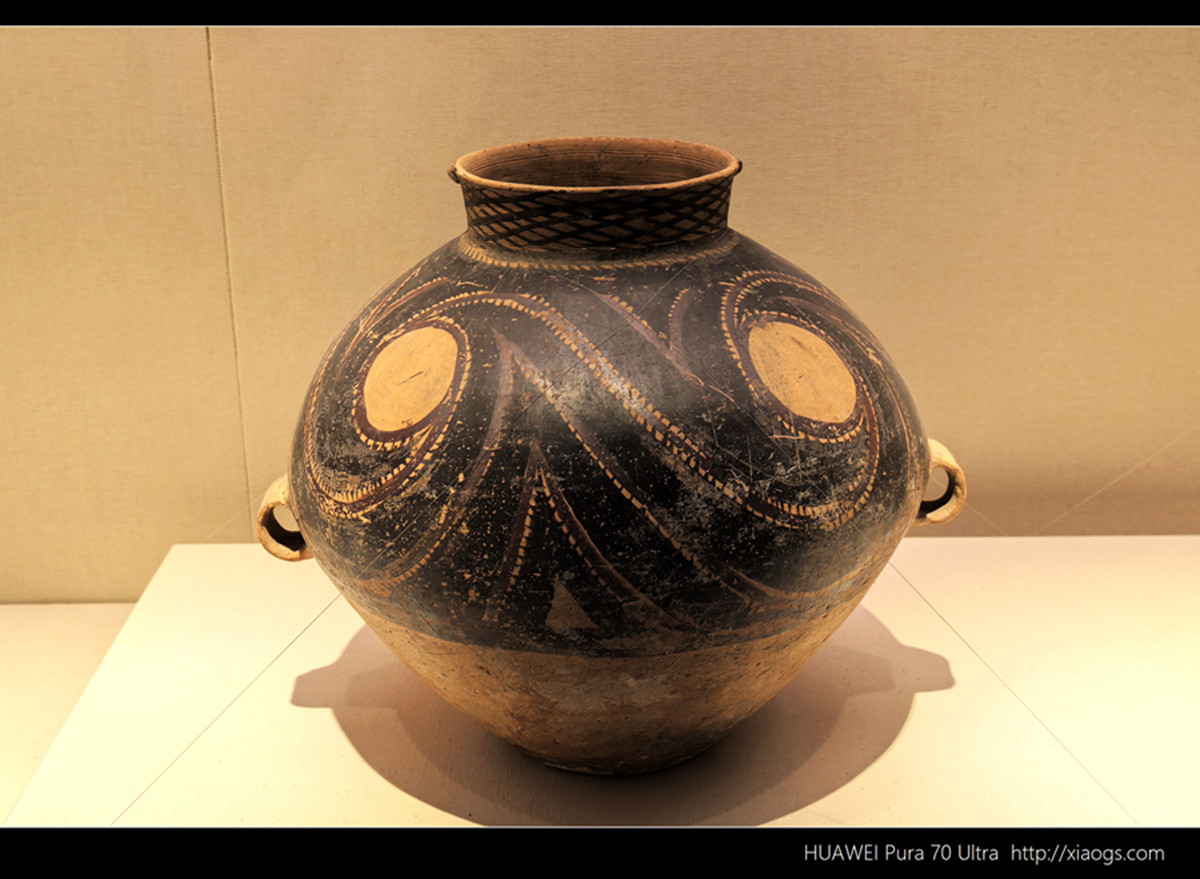

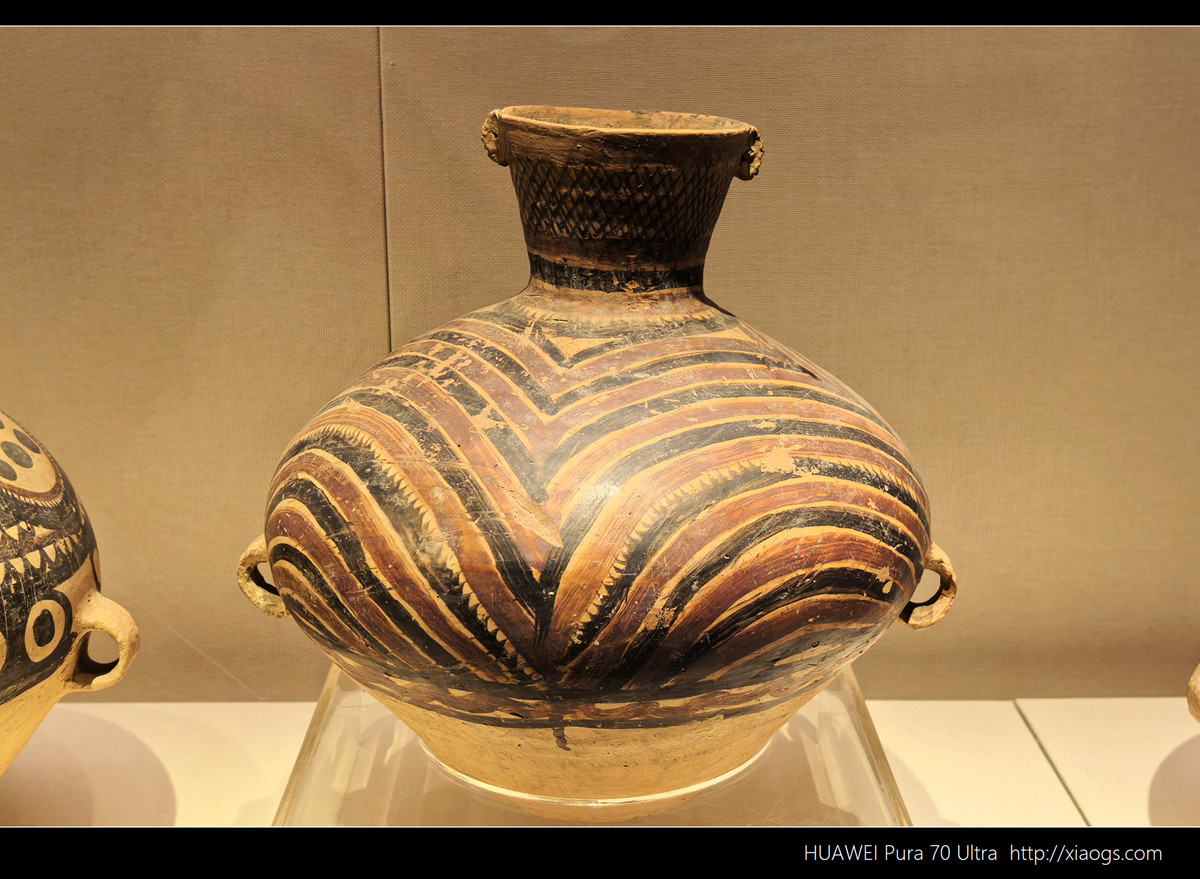

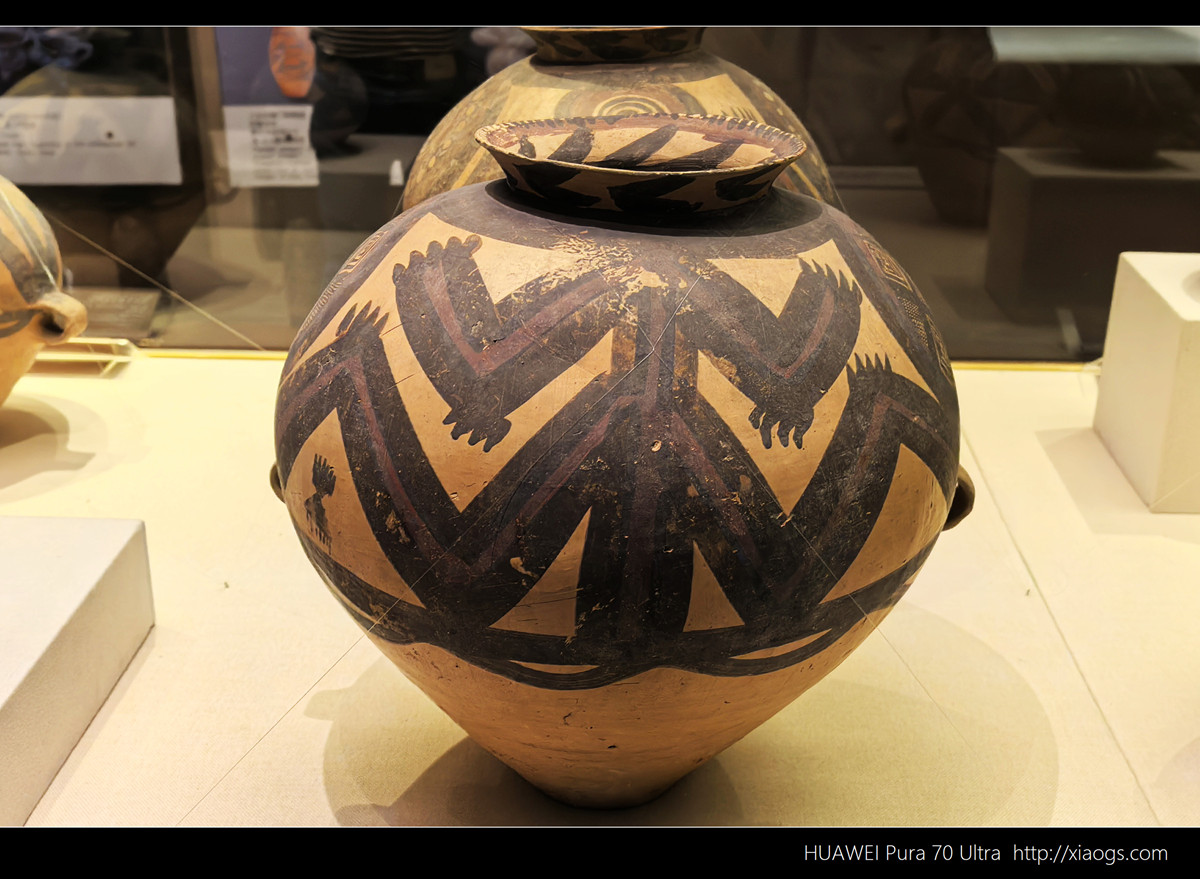

马家窑文化,因最初发现于甘肃马家窑村而得名,曾被认为是仰韶文化向西发展的一种类型,后综合考虑后被独立开来,是齐家文化的源头,是西北地区一支特色鲜明的史前文化。经历了马家窑、半山、马厂三个持续发展的时期。出土的青铜刀,是我国最早的青铜器。尤其以发达的彩陶而著称,彩陶比例占到陶器的50%以上,部分遗址甚至多达90%,几乎每件陶器上都有河水翻卷的图案,表达了对母亲河黄河的依赖和崇拜,被誉为新石器时代的彩陶之冠。

变体人面纹彩陶盆,新石器时代马家窑文化马家窑类型,公元前3000-前2700年。

勾曲圆圈网线纹彩陶盆,新石器时代马家窑文化马家窑类型,公元前3000-前2700年。

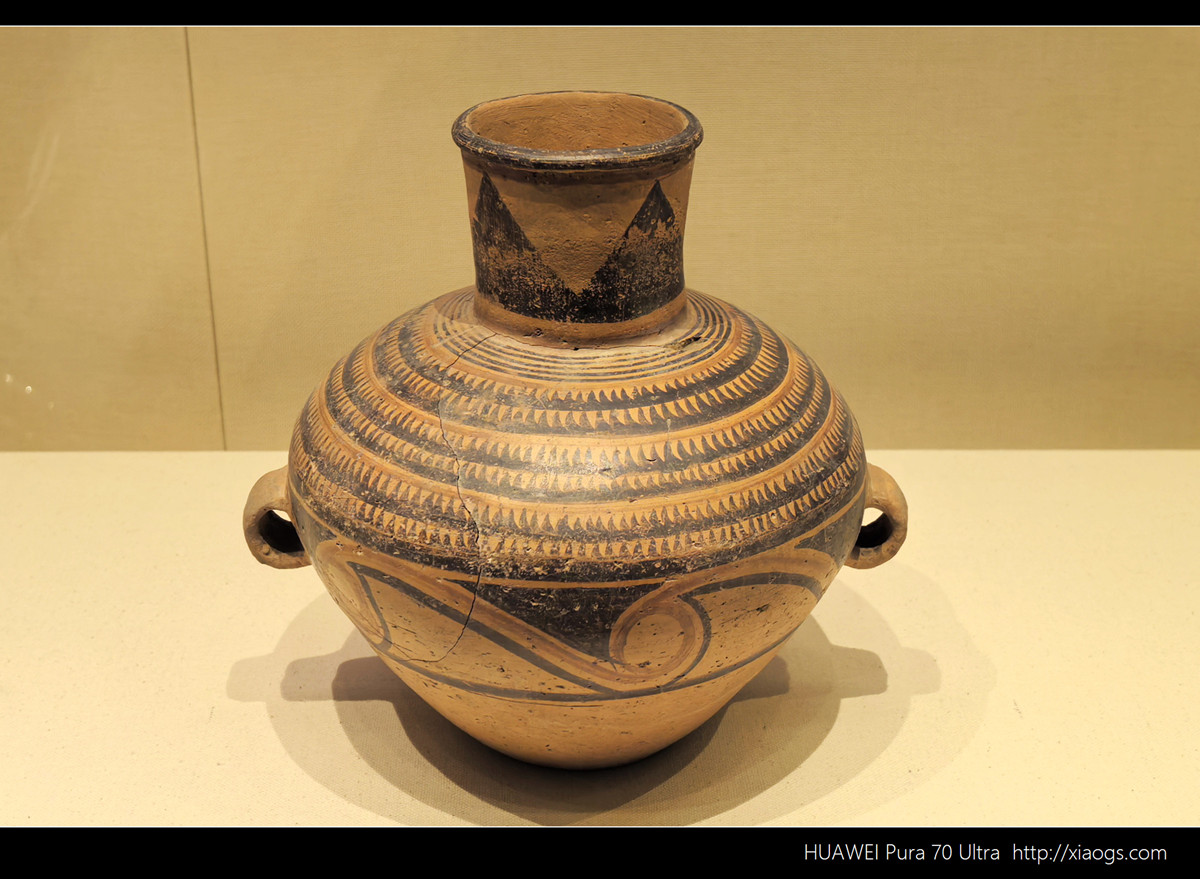

双耳彩陶壶,新石器时代马家窑文化半山类型,公元前2700-前2300年。

双耳彩陶翁,新石器时代马家窑文化半山类型,公元前2700-前2300年。

凸弧锯齿纹彩陶壶,新石器时代马家窑文化半山类型,公元前2700-前2300年。

圆圈网格纹鸟形彩陶壶,新石器时代马家窑文化半山类型,公元前2700-前2300年。

涡纹彩陶翁,新石器时代马家窑文化马厂类型,公元前2300-前2000年。

双耳彩陶壶,新石器时代马家窑文化马厂类型,公元前2300-前2000年。

旋涡纹最早出现于仰韶文化晚期,兴盛于马家窑文化时期,一般以四个旋涡为中心展开图案,有时六个或更多。初期旋涡较小,涡心中空,后期逐渐变大,涡心开始填充纹饰。因为主要出现在黄河流域的仰韶文化,更多在马家窑文化,所以这更像是对黄河的原始崇拜和敬畏。

变体神人纹彩陶罐,新石器时代马家窑文化马厂类型,公元前2300-前2000年。

也有学者将这种称之为“蛙纹”,认为仍是生殖崇拜的一部分,我也更赞同。其图像早期比较写实,然后越来越抽象,往往以大圆圈代替头部,其内填充各种纹饰,上下肢呈直角曲折,并有指爪。后期,头部大多被省略,仅留躯干线条,最后简化为肢爪纹。

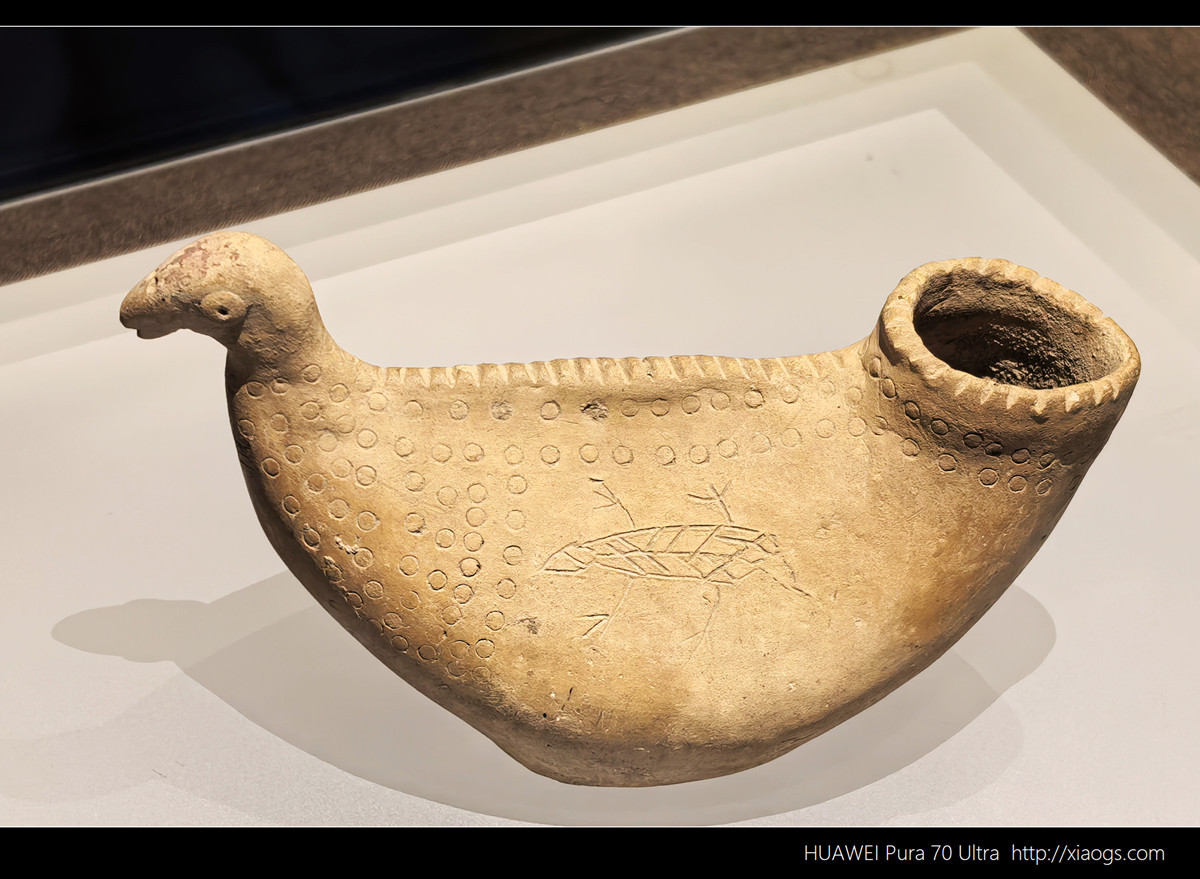

距今4000年前后,甘肃步入青铜时代,我国其他地方的彩陶已基本消亡,而甘肃境内却依然独具魅力,先后出现了齐家、四坝、辛店、沙井等含有彩陶的青铜文化。花纹也由水族纹变成了草原和戈壁常见的动物纹。

红陶人面像,青铜时代齐家文化,公元前2200-前1700年。

齐家文化,因最先发现于甘肃齐家坪而得名,是以甘肃为中心的新石器时代晚期文化,距今4200-3700年,和中原的夏王朝大体相当。

红陶鸟形器,青铜时代齐家文化,公元前2200-前1700年。

蚕纹双联罐,青铜时代齐家文化,公元前2200-前1700年。

红陶刻画纹鸟形器,青铜时代齐家文化,公元前2200-前1700年。

兽首红陶铃,青铜时代齐家文化,公元前2200-前1700年。

no comment untill now