古滇国,战国末期至汉,存在于云南的一个政权,贡献了云南省博物馆绝大部分的文物精品。

战国末期,秦楚相争不断,秦以巴蜀为根据地,顺江而下对楚攻伐,且攻下黔中郡,给楚更大压力。楚王派出大将庄蹻去收复黔中郡,庄蹻不辱使命,为扩大战果继续向西南出发,攻破且兰国、夜郎等国,一直到了滇池附近。本意想用这些西南部落给秦的巴蜀后方压力,进行牵制,但秦之后夺回黔中郡,断了庄蹻归路,导致无法与楚大军会师,只得率军统一了滇池区域大小部落,并于公元前278年,建立起统一的滇国政权,定都现今昆明,庄蹻成了第一任滇王。当然,也有人怀疑庄蹻的原本动机。

滇国一度时间内是可以和汉朝对抗,用来保全自身的。但至汉武帝时期,汉朝休养生息后,有了足够精力,同时为了打通到印度的道路,于公元前109年,出兵征讨云南。滇王权衡后降汉,武帝赐滇王金印,这是云南接受中原王朝统治的发端,也是《史记》中的记载。

滇国高度精美的青铜器文化,是否归于庄蹻,争议是很大的,因为并没有找到明显的楚风。但楚国那种浪漫、多样的风格,是妥妥的。如今,滇国文化的族属仍存在争议,一说和楚文化有关,二说和甘青高原的古羌人南迁有关;三说是南方的濮人文化。

青铜器中最有代表的应该是贮贝器,这件四牛鎏金骑士铜贮贝器,刚上了《国家宝藏》。

古滇国的货币是贝壳,一种海贝,用来买卖和交易,就像中原地区的银子,所以贮贝器便是存钱罐。

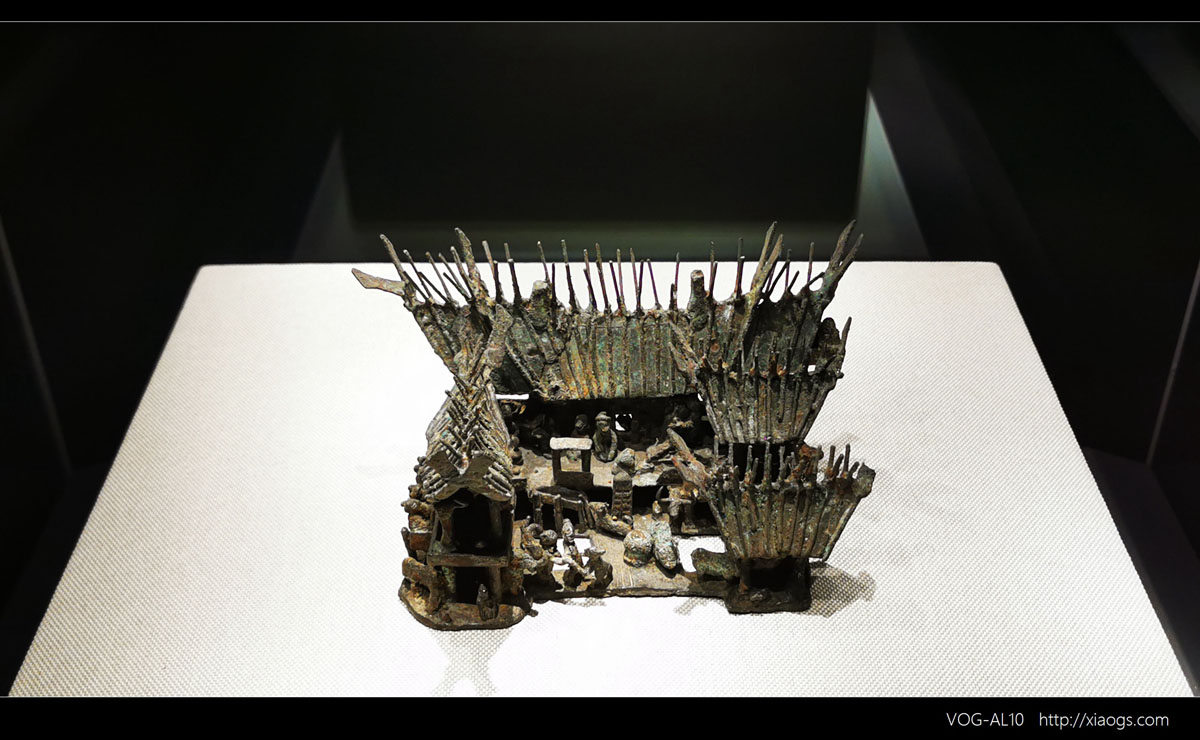

它之所以能代表古滇国,是因为他们没有文字,而贮贝器盖上一般都有着复杂生动的场面,有战争的、祭祀的、狩猎的、生活的等,被定格下来,成了我们如今研究古滇国历史不多得的重要参考。祭祀不仅是滇王维系统治的一种特殊精神纽带,还是人们大型集会的机会,集会时互通有无,交换易物,类似今天的“赶集”。

石寨山遗址出土,西汉时期杀人祭柱贮贝器。

器盖上有52个人物和1猪1犬,中间位置附近有一个立柱,上面有蛇盘绕,顶部有1虎。立柱下,附近有3个裸体人,被缚双手,应该是用来活祭的。最边上,还有两个鼓。云南省博里,还有类似的杀人祭鼓贮贝器。

滇国的权力集中于滇王为代表的王权和女巫为代表的神权,王权掌握着军队、财富,是权力中心,显然是绝对的,神权在一定程度上是为王权服务的,在初民时期,王权通过神权变得正义和被广泛接受,所以王权一般会默认并接受神之代表的女巫的神权。

石寨山遗址出土,西汉时期叠鼓形战争场面贮贝器。

这个贮贝器是两个鼓的形状,相对少见,所描述的战争场面很有可能是古滇人和昆明人之间的战争。

石寨山遗址出土,西汉战争场面贮贝器盖。

出土时仅存一盖,同样是战争场面,中间有一骑士通体鎏金,骑于马上,另一方的士兵已有明显溃败迹象,这应该是为了纪念一次战争胜利而制作,为云南省博物馆镇馆之宝之一。

《史记》中曾记载,汉武帝南征滇国,滇国降汉,汉武帝封其为“滇王”,并赐“滇王之印”,这便是古滇国的亡国时间。最终,在石寨山遗址出土了这枚长宽各2.4厘米,高2厘米,重约90克,蛇身,背有鳞纹的金印,上有“滇王之印”四字。正是这枚金印确证了古滇国的存在,也说明了《史记》的可靠性。文物已经被征调中国国家博物馆。

玉衣随葬是中原习俗,尤其汉朝,但到了三国时期被曹丕禁止,之后便消失不见。它的制作很麻烦,据称一件中等型号的玉衣,成本相当于一百户中产家庭的家产总和,所以非常奢侈。

这件滇王玉衣相对“简陋”一些,只覆盖了脸和前胸部位,使用了166个玉片,其中69个穿孔,97个未穿孔,和同时期中原汉墓的玉衣不可同日而语,也是综合国力的差别。因为并未在墓中发现金银铜等金属线,所以推测可能为丝线或者麻线。

古滇国的文物,主要集中于两个遗址,一个昆明晋宁县石寨山古墓遗址,一个玉溪江川县李家山古墓遗址。前者位于滇池附近,在西汉时崛起,并成为滇国发展的顶峰,而后者在抚仙湖附近,是战国末期至汉初的滇国中心。后者在给我印象最深的青铜器是战国时期的牛虎铜案,为云南省博镇馆之宝之一。

上个世纪,中国有两个美学上顶级的文物被发现,一个是甘肃的马踏飞燕,一个是云南的牛虎铜案,一南一北,一马一牛,当时被赞为“背有马踏飞燕,南有牛虎铜案”。它是健壮的大牛为主体,颈肌丰硕,两个巨角前伸,在让人感觉重心前移不稳的时候,一个猛虎扑上来,咬住牛尾,四爪紧蹬牛身,拼命往后撕咬,正好平衡了重心。而且,大牛腹下,正护着一只悠然自得的小牛,一动一静,一危一安,让人思绪万千。

案,就是案板,是古代用来放置祭祀品的礼器。

六牛铜枕,基本是云南特有的,还有五牛铜枕、三牛铜枕等,这件为战国时期文物,李家山遗址出土。

对于以水稻为生的古滇人来说,牛是重要的生产工具,也是重要的生活财富,牛还是奉献给神灵的主要祭品,所以地位很重要。很多云南地区的民族,至今还会将牛头挂在门外或者室内比较重要醒目的位置,越多代表着祭祀的越多,对神灵就越是崇敬。

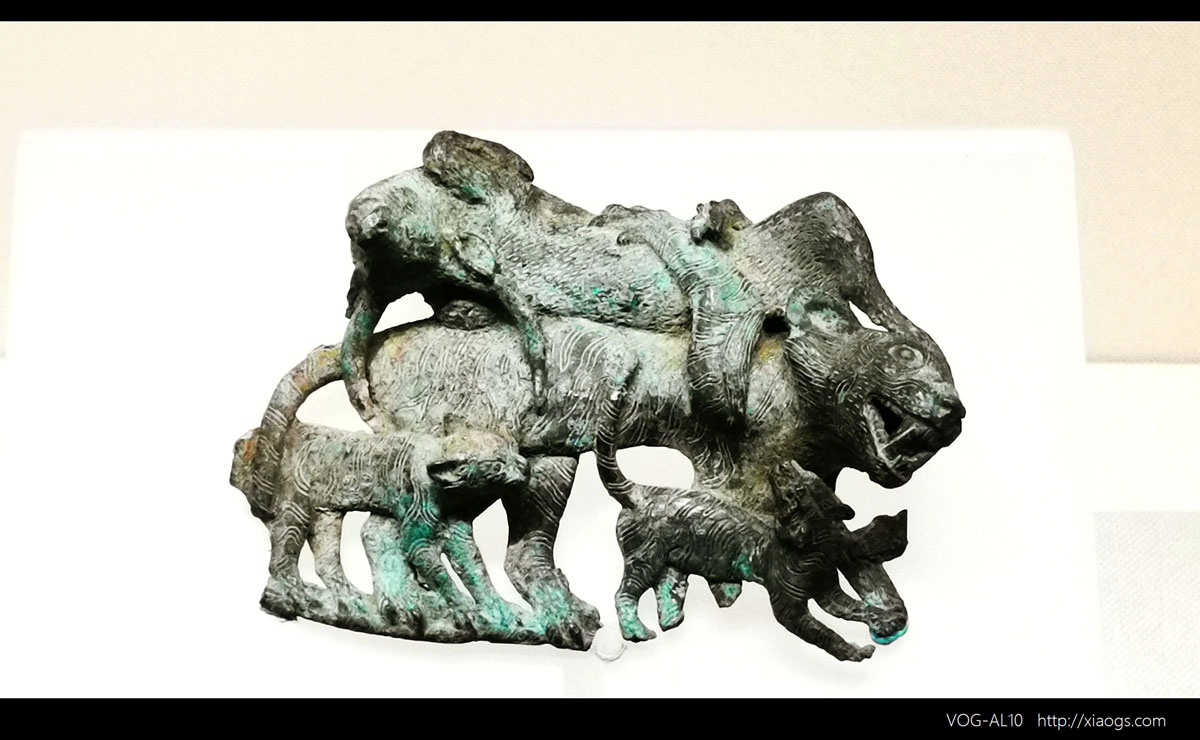

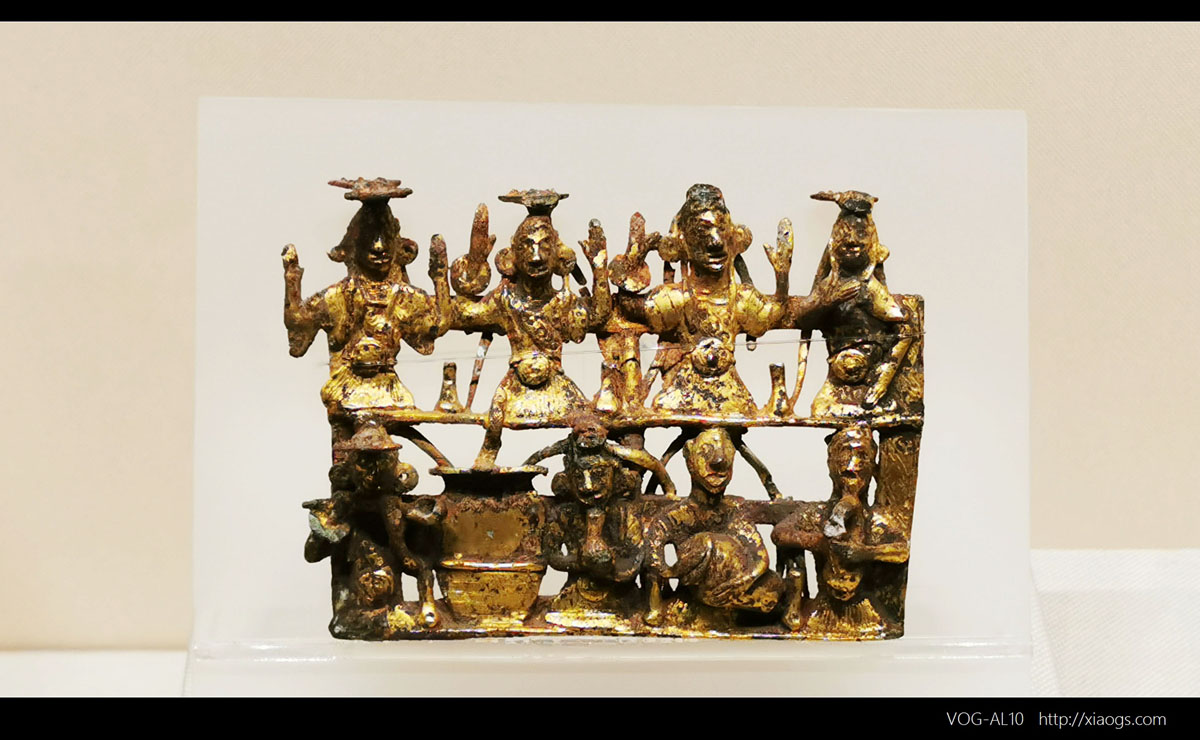

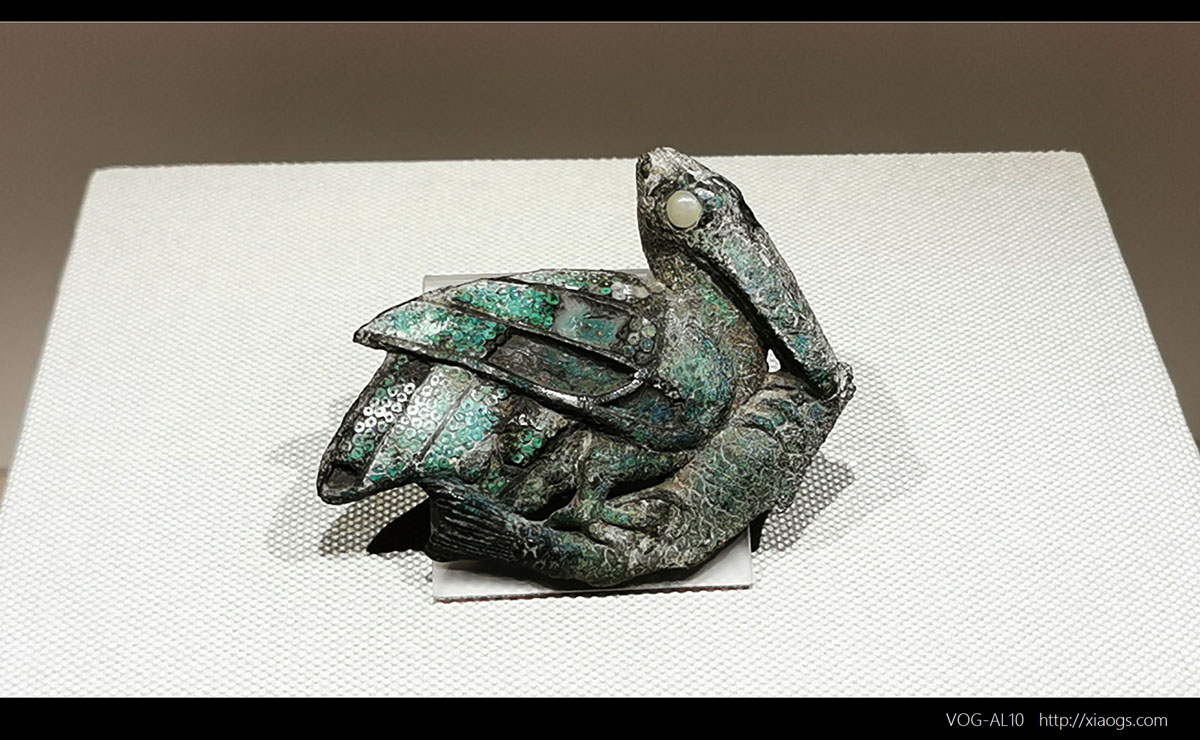

铜扣饰是贮贝器之外,另一种比较有古滇国特色的青铜器物,几乎是这里所特有,在战国至西汉时期的滇池地区比较流行,因背面有矩形扣而得名,可以用在服装或直接扣在发髻或腰间,有装饰和系扣功能,类似于中原地区的带钩,类似于如今的皮带扣、发卡等;也可以直接作为装饰品,悬在腰部或胸前,类似于中原地区的腰牌、玉牌等,还有安装在其他器物上的,如青铜器上,起到美观作用;如今也有研究,它还可以作为护胸镜,作为战争中的防具;当然,作为青铜器,它也有着普遍的财富象征,或者祭祀及陪葬功能。

它的造型很多,内容丰富,题材多样,表现了社会生活和自然环境中的很多方面,尤其是刻画虎豹等凶猛野兽格斗、群咬的场面非常多,一是人和动物的搏斗,二是动物之间的搏斗撕咬,比较生动,这是和中原农耕文化有些不同的,甚至很大差异的,情感鲜明,热情奔放,在云南省博的展出里,占了很大比例。他们即使是刻画生活中的牛,大多的牛角也都是较夸张和弯曲的,显得比较生猛。

在中国北方的草原文化的动物搏斗铜饰牌中,也有类似题材,但古滇国这边更多得是表现场面中的悲壮气氛,这与草原文化中相对程式化、夸张化的场面有所不同,比如这个二豹弑猪铜扣饰,我们常规认识里本该认命的猪却也同时咬住了豹子,做着最后反抗。还有很多的虎牛搏斗、狼牛搏斗的场面,都有着弱者不屈抗衡的一面,氛围悲壮且极具感染。在汉朝,中原地区普遍农耕渔歌的时候,这里却是如此画面,更多得也是反映了社会处于战争和危机的状态。其实,他们所畏惧的那一面,也许就是中原的西汉政权。

西汉二豹弑猪铜扣饰,出土于石寨山遗址。

当然,也有一些反映上层社会场面的,比如西汉鎏金八人乐舞铜扣饰,石寨山遗址出土。

圆形扣饰是比较多的,大多都是装饰或者佩戴品,有些镶嵌着珠宝。这件西汉圆形鎏金镶石猴边铜扣饰,石寨山遗址出土,中间红宝石,四周镶嵌绿松石,再往外一圈是猴子造型并鎏金,非常精美。

方形扣饰则相对少些,也是大多镶嵌珠宝,同样也是装饰为主,这两件都是西汉时期的,同样为石寨山遗址出土。下面的为长方形狐边铜扣饰,外圈为狐狸造型。

西汉鹈鹕衔鱼铜扣饰,石寨山遗址出土。

古滇国围绕着滇池,自然会有些鱼的造型,但其实在博物馆里所见并不多,也许是藏品为统治阶级墓葬出土,若是百姓使用物,估计鱼类及相关动物的造型占比权重,可能会高些。

左侧为西汉铜葫芦笙,石寨山遗址出土;右侧为战国立牛铜葫芦笙,李家山遗址出土。

很多文物,是需要仔细看的,右侧的葫芦笙中,小牛的状态是在走动中,就像从葫芦笙的底部一直爬上来,然后到了顶部,由于重量原因将器管压弯,非常巧妙的设计,很自然。

使用时,口吹葫芦笙管口,图中铜葫芦中间孔洞是要插着竹管的,出土时已腐烂不再。

编钟,起源于中原,但也传入了古滇国地区。羊角编钟便是编钟的另一种造型,如今在云南、广西等地均有出土,云南省博物馆里的这套是目前保存最完整,也是件数最多的一套,由六件组成。

有点像铃铛,顶端有羊角造型。

滇王编钟,非常精美,西汉时期文物,石寨山遗址出土。

中原地区的编钟多为奇数组成,滇国编钟多为偶数,包括上面的羊角钮编钟,目前六枚是最多的。

这套滇王编钟上,有着精美的龙纹,这在云南地区是不多见的。有很多人,据此以为滇国如此精美和丰富的青铜器造型,是因为庄蹻入滇,由楚国精美和精巧的造型及技艺打底发展而成,但尚有争议。

滇池附近属滇中地区的滇人和洱海附近属滇西地区的昆明人时有战争发生,前者有点类似于农耕文明,后者则是妥妥的游牧文明。这两件西汉时期的吊人铜矛,出土于石寨山遗址,上面有两个吊起的裸体人物,身体弯曲,双手反绑,如今被认为是俘虏。既然是在滇国出土的,那自然应为昆明人。

图中的狼牙棒,也是战争用具,上方的为西汉时期文物,出土于石寨山遗址;下方的为战国时期文物,出土于李家山遗址,下方的顶端有一立犬。

因为常年战争原因,所以出土的兵器很多。

西汉时期豹衔鼠铜戈、虎熊猴蛇铜戈、三熊铜戈、虎牛铜戈,均为石寨山遗址出土。

左侧西汉二鹿铜斧,羊甫头遗址出土;右侧西汉二鸟践蛇铜斧,石寨山遗址出土。

古滇人并没有文字,而这个描述战争的刻纹铜片则显得弥足珍贵,出土于石寨山遗址,西汉文物。

因为带的手机,所以拍不太清楚,便放了博物馆里的示意图,右侧是文物上的画面。如今依据猜测和其他文物的关联,人们将其翻译为记载战争结果、俘虏多寡和祭祀的画面。

战国时期,滇池东岸天子庙、羊甫头势力发展较快,战国末期,抚仙湖、星云湖周围李家山势力崛起,而到了西汉,石寨山势力后来居上,一统滇池区域。汉武帝时,于此设立郡县之后,石寨山势力到了顶峰。但后来,逐渐因汉文化而衰落,东汉以后几乎再无遗留。文化的同化作用虽然缓慢,但若放眼于历史长河中,则是显得极其剧烈的。

墓葬文物里,石寨山遗址内农耕和游牧民族的用品融合较多,更加多元,而天子庙和羊甫头墓葬文物,则更有地区特色,和当地濮人也更有关联,但西汉之后就基本衰败了,应该也和西汉政权的统治有关。

这是昆明羊甫头遗址出土的西汉漆木罐。

no comment untill now