唐帝国自贞观十年(公元636年)开始修建帝陵,当时正值贞观之治,大唐一片盛世景象。历经近300年,先后在关中平原渭河以北的各山峰上建起了18座恢弘陵墓,东西绵延150公里,号称“关中十八唐帝陵”,占据着风水宝地,居高临下,俯瞰着大唐子民。

唐并没有实现一朝万代,朝代更迭后,帝陵很容易被盯上。

中国历代的官方,原则上个不干盗陵毁陵之事。汉高祖刘邦建汉时,曾下诏曰:“秦皇帝、楚隐王、魏安王、齐愍王、赵悼襄王皆绝亡后,其与秦始皇帝守冢二十家,楚、魏、齐各十家,赵及魏公子亡忌各五家,令视其冢,复亡与它事”。此后很多朝代不仅不毁前朝皇陵,甚至还会派兵守护,哪怕双方刚经历过生死之战。一是为了凸显统治者的宽容大度,俘获旧朝民心,二是也做个榜样,希望后世朝代也别打扰自己安息。

但若出乱世,则有意外。唐朝十八帝陵中,仅乾陵未被盗,是如今保存最完好的。

唐末黄巢之乱,40万大军来到乾陵这座山上,但除了留了条深达40米的沟外,一无所获。

五代时,温韬大掠关中,然后组织军队挖遍了唐十八陵,获宝无数。可在乾陵却风雨交加,未盗成。

民国初年,军阀混战,孙连仲以保护乾陵为幌子率军进入,投了一个师的兵力炮轰,同样没找到墓道。而此时的清皇陵就没那么幸运了,孙殿英可是满载而归。

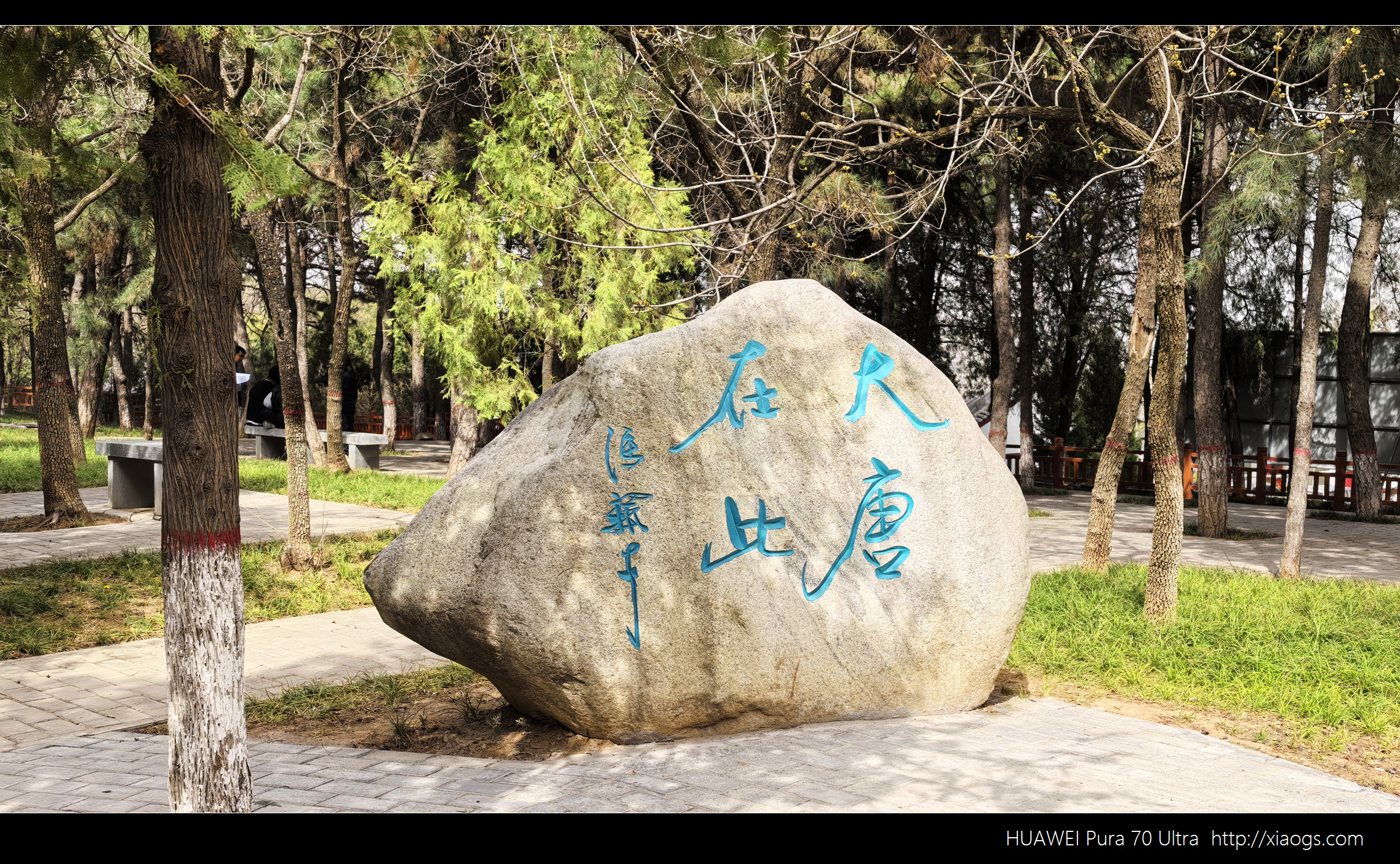

乾陵历经沧桑,千余年来保存完好,但到了近代差点前功尽弃。

1958年,几个农民无意间发现了墓道口。1960年,经政府挖掘确认为地宫墓道,4月开始挖掘,5月封墓石条全部起出,准备拆掉金刚墙进入地宫。要报中央,所以陕西省政府整理了《乾陵发掘计划》,时任中科院院长的郭沫若极力支持,还亲自去找总理,大谈挖掘的意义。因为当时人们普遍认为以《兰亭集序》为代表的丰富文物,必定能震惊世界。乾陵又被称为“历代诸皇陵之冠”,是埋在地下的“世界第九大奇迹”,很多人都充满兴趣。但周总理力排众议,没有同意。因为郭沫若几年前挖了万历皇帝的定陵,导致很多文物因为保护技术和理念的局限而被毁,总理又明确批示“我们不能把好事做完,此事可以留作后人来完成”。

随后,1968年满城汉墓挖掘,基本能填满河北省博;1972年,马王堆汉墓挖掘,又基本出来一个湖南省博;1973年,八十多岁的郭沫若可能感觉自己时间不多了,于是再次提议挖掘这个时刻惦记着的乾陵,但依旧被总理否决。因为正值文革期间,1966年的时候,万历皇帝和两位皇后的尸骨被红卫兵拖出来进行批斗,然后挫骨扬灰,这已经能称得上“国耻”了,总理指示全国的帝王陵墓都不要再挖。

如今来看,这太重要了。因为各地、个人均有自己的考虑,如果国家层面不拦着,不知多少陵墓就毁了。

郭沫若不讨人喜欢,他还曾主张要挖朱棣的长陵,想看里面的《永乐大典》。幸好有周总理,否则又要有大部分文物被毁。如今回看,有人是为了自己得见文物或满足好奇欲,而有人则是真心的为了文物能够得到保护和保留,成为文化,并让更多人得见。高下立判。

乾陵在总理要求下,重新封好墓条石,然后夯实封土,恢复原样。它是我国首批全国重点文物保护单位,国家5A级景区。

不用问乾陵的路怎么走,在城里抬头便可见,就是前面那座山。

关于乾陵的选址,有两则不同的野史,但人物一样:袁天罡和李淳风。

第一个版本里,他们两个遍寻黄河两岸,最后各自相中一块风水宝地。前者在夜间,观星象,最终摸出一枚铜钱定位,然后盖上浮土,回宫复命。后者在白天,观山水,最终拔针定位,亦回宫复命。武则天一听两人都选好,便派人去查看,结果银针正好插进铜眼。武后大喜,风水宝地无疑,遂则良日开工。

第二个版本里,是李淳风选中了这块地址,但袁天罡极力反对。因为此处地形似少妇平躺,一对乳房对称坚挺,认为可能会使得国运遭受危机,甚至有女帝取代李唐的风水之象。李治因此深感犹豫,但耐不住武则天的枕边风,最终还是定了此处,也影响了唐朝国运。

此便是陵前双乳峰。

乾陵始建于唐高宗弘道元年(公元683年),高宗李治便是这一年去世的,次年下葬后,陵墓的建设还在继续。唐中宗神龙二年(公元706年),中宗李显下令将武则天葬入乾陵,建设方成。

武则天有三个身份:唐太宗的妃子、唐高宗的皇后、周朝的皇帝。晚年的时候,她死后如何下葬让一众礼部官员头疼不已,弄不准就是杀头的大罪。妃子的话,随便找个地就行,显然没人敢提;皇后的话,要葬入乾陵和李治作伴,但哪个大臣敢这样和当时的“圣神皇帝”这样说;可若是皇帝的话,那就要重新修个陵,但以后李唐后代子孙会不会反过来追究提议这个事的大臣啊。怎么都为难。

不过,武则天在临终前下了一份遗诏,仅十个字,却免去了一场血雨腥风:“去帝号,称则天大圣皇后”。

不仅还江山给李唐,还给自己定了位,是个皇后。这其实是个阳谋,毕竟她当年血洗了很多老李家的血脉,哪怕继位的皇帝是自己的亲儿子,但被清算也是早晚的事,晚几十年而已,儿孙隔几代就没情感了。但若和高宗李治葬在一起,放眼整个大唐后世,哪个姓李的也不敢动她的尸骨。

李显比较宽厚,复位后赦免了武则天时期被政治迫害的皇族,并将他们厚葬。前面几篇文章里的、如今乾陵开放的几个陪葬墓,包括永泰公主墓、懿德太子墓、章怀太子墓都是李显赦免后迁回的。这三个人也都是死于武则天之手的,前两个是韦皇后生的,是她的孙女和孙子,最后一个是她自己亲生。

李显就是太纵容韦皇后了,才有了韦后毒死李显,想要效仿武则天的故事。

韦皇后还和武则天的侄子,被差点立为太子的武三思有染,武则天的女官上官婉儿,是李显的妃子,也和武三思有染。这个有染不是私底下的,而是当时宫廷里人尽皆知的,唐朝真开放。

回到乾陵,这司马道有着大唐盛世的样子。

乾陵其实是唐高宗李治和武则天的合葬陵,但很多人来这,只知道武则天而忽略了李治。

司马道尽头,有两块碑,一块述圣纪碑在西侧,由武则天亲撰、唐中宗李显书丹,歌颂唐高宗的功德碑;另一块在东侧,就是著名的无字碑。通体一块完整巨石雕刻,高7.53米,宽2.1米,厚1.49米,总重98.8吨。碑额未题名,上浮雕八条龙,左右各四。

无字碑,挺好。功过任凭他说。自信、霸气。

可惜,偏偏假期在装修,围了起来。这次没有看到。

乾陵仿长安城的格局营建,有城垣两重。如今挖掘发现,内城城墙长约6公里,并设四门。

此为南门石狮。

内城墙下,有六十一蕃臣像,东侧29尊,西侧32尊,都是当时唐王朝藩属国的官员、王子、使节等。

唐高宗入葬时,各国派人来参加葬礼,武则天便派人将他们的面貌记录,然后雕成石像,并在背后刻上国名、官职、姓名,让他们站在这里给唐高宗个守陵。多多少少有些侮辱之意,所以有野史说,明朝一位外国使节来长安,发现自己的祖先站在唐帝国皇帝的陵墓前守陵,很气愤,便哄骗老百姓这些人晚上显灵破坏庄稼,然后怂恿来百姓将他们的头都砍了下来。

也有说是因为地震、盗墓、文物走私的。但仅仅只有头不见,显然是人为,只不过真相被淹没在这千余年的历史中了。

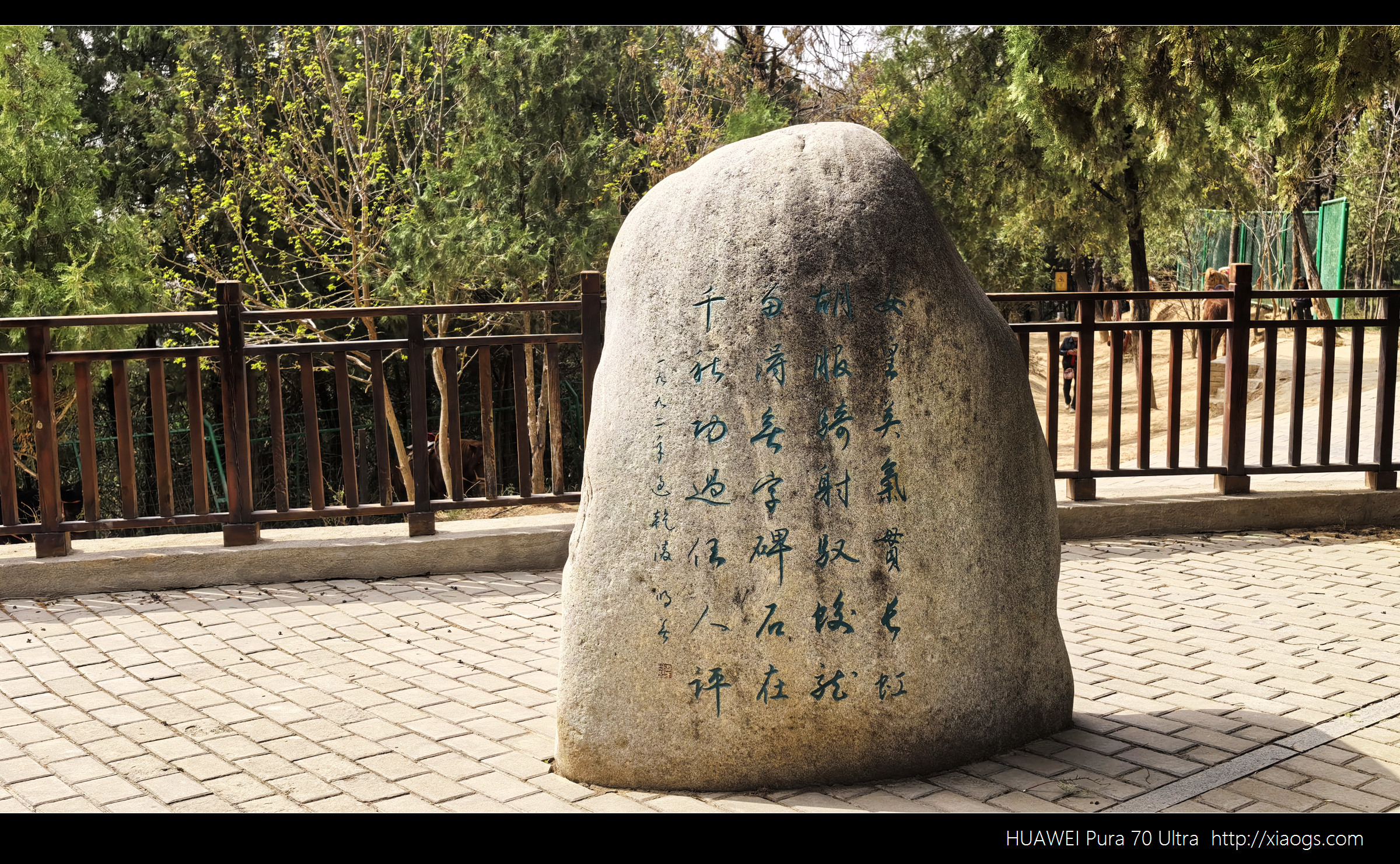

女皇英气贯长虹,胡服骑射驭蛟龙。留得无字碑石在,千秋功过任人评。这是现代人的拍马屁之作。

no comment untill now