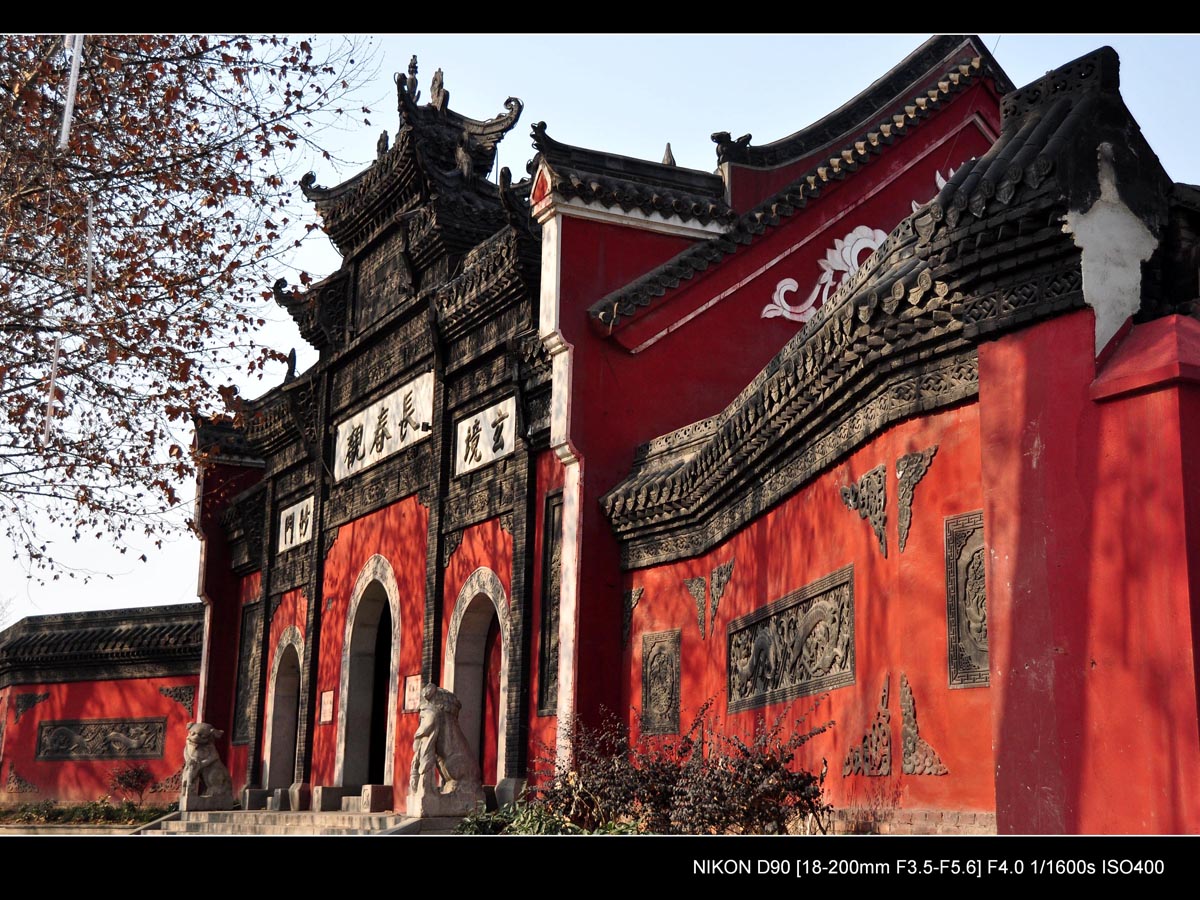

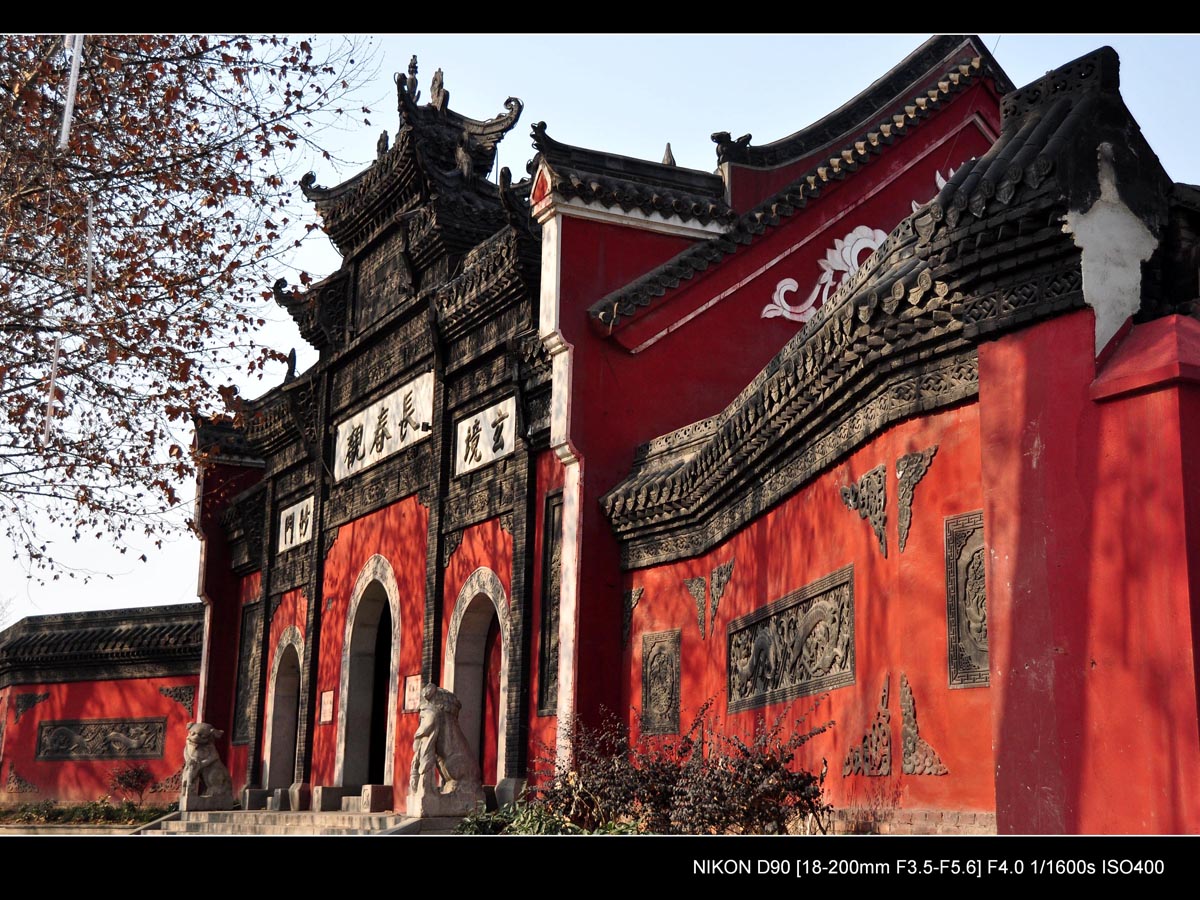

长春观,为丘处机门徒所建,以其道号“长春子”而名,是我国道教著名的十方丛林,又被称为“江南一大福地”。碰巧周末闲逛,过来参观一下。

有些资料虽然看着乏味,但还是了解一下的,虽然看起来像极了百度百科。

北宋时,此地曾有元庆观,为天师道场。后在元初,于此处始建长春观,明永乐、清康熙年间重修,至咸丰二年(公元1852年)毁于战火。同治二年(公元1863年),龙门派传人何合春自武当山而来,募得资金,重建寺观。民国十四年(公元1925年),侯永德继续修建。

1926年,独立团叶挺以此为指挥所,部分建筑毁于炮火,而后逐渐修复。至1931年,侯永德再次募得资金,始成今天规模。可惜文革期间遭受冲击,直到1982年,政府重修后,香火才得以延续。

门票上明明白白标注票价两元,但收费十元。

山门,面武珞路,又名灵官殿。

其内供奉王灵官,可知人心,纠人错,好人坏人,是否真心朝真,均能一眼辩出。其又相当于佛教寺庙中的韦陀菩萨,似护法,保护道观。

Read the rest of this entry

摄影, 旅游, 单反, NIKON D90, NIKON 18-200mm, 湖北

周末,天气不错,在武汉市内闲逛。

本计划去长春观,坐车过长江大桥,在阅马场下车,而后途径蛇山时,发现这里有一个龙华寺,上有匾额:大明成化十三年敕建,2011年重建。敕建,那一定有着辉煌的过去,而2011,那么得现代,着实让我闷了半天,这不刚建么?建设中的寺庙还真没参观过。连售票处都还没有建好,正好免票。

据查,龙华寺始建于明成化二年(公元1466年),至今已有五六百年历史,此时间与庙门口匾额上的成化十三年略有不符,又有志载,“成化十年赐此额”,那便以成化二年为主吧,不能先有匾额后有寺庙,何况还是皇帝御赐的。虽然我极情愿以匾额上的时间为主,但目前寺庙建设者的虔诚之心,认真之情,实在让人怀疑。多数寺庙,只不过是一个景点,一个建筑,早没有了信仰于其中。

其时,明朝太监王定因母亲生病,而在武昌蛇山选址建寺,为母祈福。后明弘治、清顺治、清光绪年间,多次扩建、重修,曾盛极一时。

其为比丘尼僧道场,曾在1958年大跃进时期,集中了来自72座小庙的172位比丘尼,白天外出生产,夜晚回庙修行。而至文革期间,寺庙又遭受了破坏,仅留大雄宝殿和两块残破石碑。后于1994年进行了重建。

网络上也找到了几张之前的寺庙照片,确实破旧不堪,而且掩映于高楼之中,难得一见。后因蛇山“显山透绿”工程,随着周边建筑的拆迁,再经修葺,成如今模样。与黄鹤楼景区、长春观,交相辉映。

Read the rest of this entry

摄影, 旅游, 单反, NIKON D90, NIKON 18-200mm, 湖北

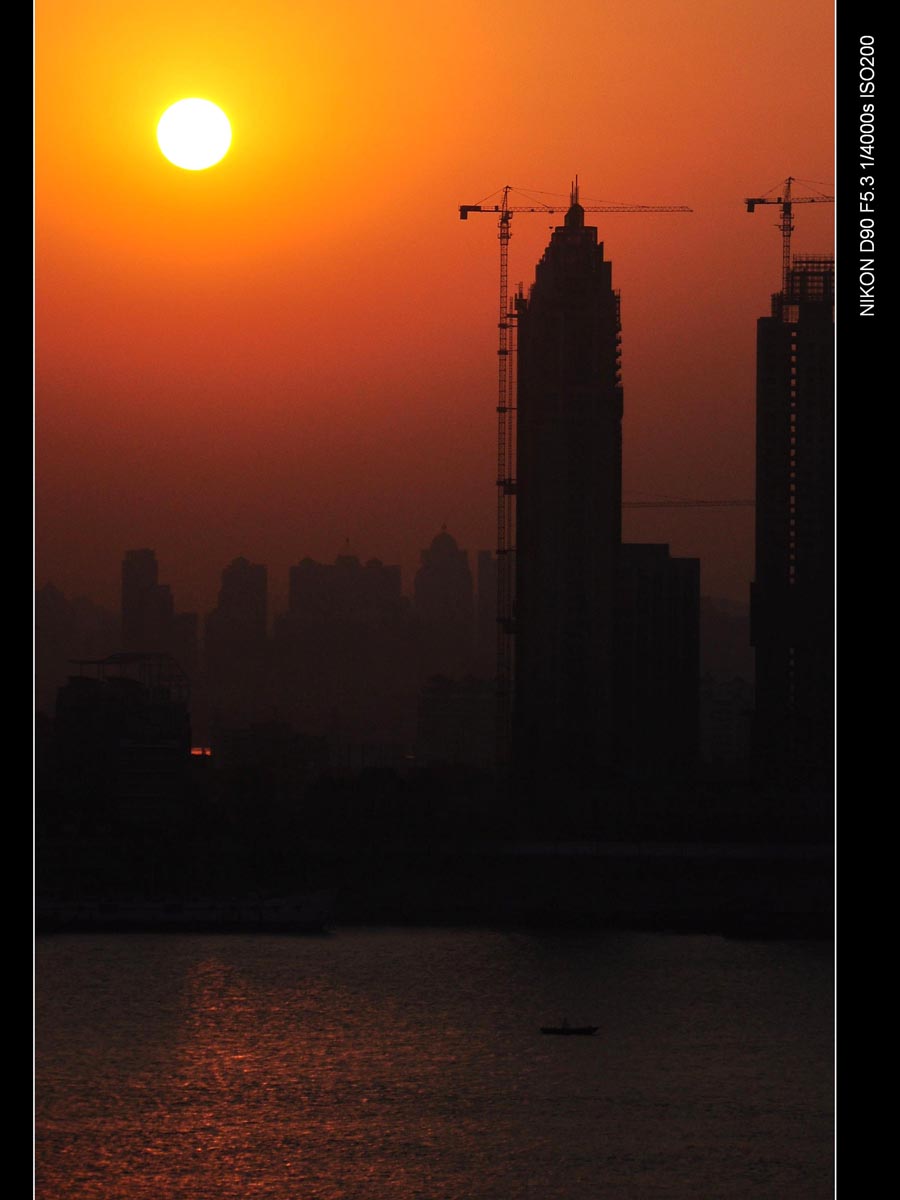

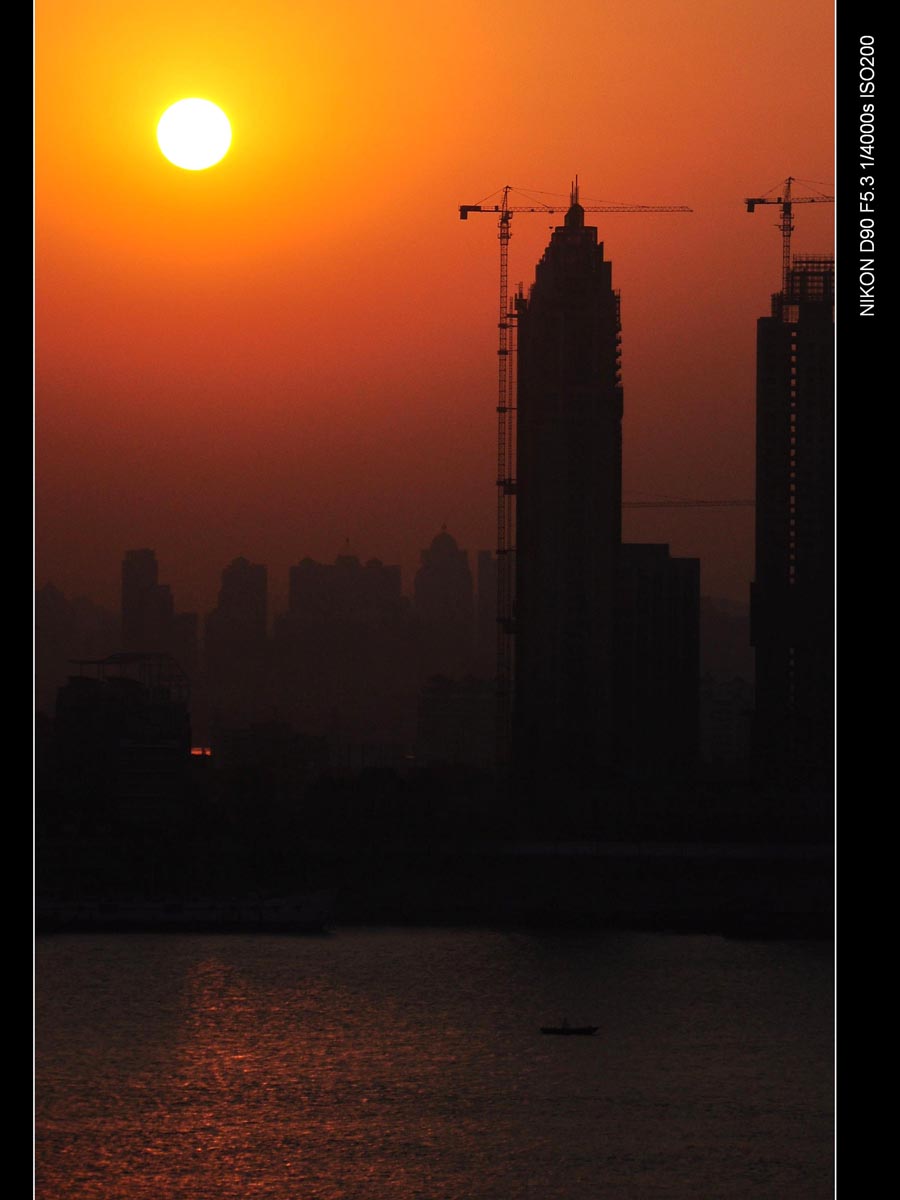

武汉,雾气总是很大,所以太阳的升起与降落,是很难看到的。虽然住在江边,卧室外便是太阳升起的方向,但这样的情景,一年内也见不到几次。

早晨起床,睡眼惺忪,拉开窗帘看到此景,便立刻抓来了相机,心情不错,记录一下。

江中,碰巧有一小舟。

Read the rest of this entry

摄影, 旅游, 单反, NIKON D90, NIKON 18-200mm, 湖北

年初开会,还是西安,为什么每次都是这里?

最近把手机里反复听来听去的歌曲都替换了一遍,老婆说,难得你这么怀神。我说,承让承让。老婆问,谁的歌?我回答,黄家驹、张学友、许巍、张震岳….老婆直接打断,老古董,推荐你点吧。

于是我现在在听张伯宏的《北京土著》,还有好多郝云的歌,比如《卖艺小青年》、《结了》、《想到理想这个词》,京味十足。

从西安来来过过,转了些地方,但对于这个几千年历史的古城,来往的过客,又能了解多少?就像去过北京的人,故宫看了、长城看了、天坛看了、颐和园看了,但那是真正的北京么?又有不少人去了各种胡同,但那里的老外比烤鸭都多,甚至无法开口问路在何方?真正的京味远不是充斥着各种游客的名胜景区。

西安亦是如此吧,对于我们这些匆匆过客,在热闹的城墙之下,又能感受多少真真正正的西安味道?爱一个城,那就住下,我却没有那么痴迷,所以总是匆匆而过。

有时候,当旅游不再是一种感受,不再是一种融入,而是GDP,而是money,而是政府扛起主旋律大旗而引导的众人狂欢,那注定城墙下的热闹与城墙再无关系。

南门,箭楼,广场,龙灯。

Read the rest of this entry

旅游, 单反, NIKON D90, NIKON 18-200mm, NIKON 50mm/1.8, 陕西, 摄影

每年的冬季末期,那颗心都会随着春天的到来而蠢蠢欲动,开始酝酿着一次次远行。虽说元旦刚从庐山回来,但那样的路线显然已经不能满足这颗早已习惯自虐的心。

在8264上闲逛,看到一个帖子《北方的空地,孤身穿越大羌塘无人区(完)》,点击率1158.64万次,回复1656页。逆流之河独身一人,77天时间,穿越了羌塘。只看了一页,便已中毒而不能自拔。作为对作者的支持,当即上网买了这本书,《北方的空地》,第二天货到。

为本书写序的叫蓝天,在墨脱出事,终生瘫痪,但她所表达的那份乐观、那份力量、那份坚持,还有对生活的感悟、对人生的诠释,超过了多少健全之人?

有人把户外和冒险等同,更有人将作者这种前无古人的路程直接等同于死亡,我想这种事,真的不好解释。类似于人生是活着是绽放,还有无数责任伦理的争论,永久不断。太多的羁绊与放不下,成就了读者眼中如神一般的作者。但若真去看看作者之前的准备,对电器、对身体、对地理、对动植物等方面的知识储备,你也许会换个想法。

人生有三件事不宜过多讨论,一是伴侣,讨论多了一定娶了别人的老婆;二是事业,讨论多了一定在做着别人喜欢的事;三是旅行,讨论多了一定走在了别人的路上。

作者自己说:旅行是一种生活态度,只是痴迷些而已。至于动机并无深刻,就像有些人痴迷篆刻,有些人痴迷美食,有些人痴迷网游,有些人痴迷炫耀……等等,我痴迷羌塘而已。人又是善变的,谁又知道明天会痴迷什么。对于那些一生只痴迷一件事的人才是了得。

或许把大羌塘解释为藏北无人区、可可西里无人区、阿尔金无人区、昆仑山无人区,更直观。

Read the rest of this entry

旅游, 图书