颍州西湖介绍说“始于周”,其实更多是那时便已有记录,有了这么一处天然湖泊。而它发展成为人文景点,则是唐朝的事。彼时以洛阳为中心的运河开通,经河南、安徽到江苏,即使没有直接经过阜阳,但也可通过颖水、涡水等天然河道连通漕运水网,颍州遂发展成为水陆转运节点。

伴随着官民往来,物资商贸,不仅带动了颍州,也带动了兼具水利和游览功能的颍州西湖的发展。唐代,此处已建成湖亭、兰园、寺院等,并得名“西湖”。正因其叠加了自然风光和水利作用,故能以官方建园为基础,再通过文人赏玩题咏的模式进行传播,成了一个知名景点,并为它在宋代的极盛打下了基础。

我来阜阳,核心原因是因为颍州西湖。

因为它背后的几个人,三位历史上的大文豪:晏殊、欧阳修、苏轼,他们曾先后到颍州出任知州,也都在西湖疏浚、筑景,并题写了大量相关的诗词,引爆了这个景点的知名度,使其在历史上一度与杭州西湖并称“杭颖”。在杭州、颍州都当过知州的苏东坡最有发言权,虽然他把最好的诗词“欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”留给了杭州西湖,但在颍州西湖边却写下了“未觉杭颖谁雌雄”,而被广泛流传。

十二月份的季节,且是阴天,颍州西湖是没有景色可言的。一片荒凉的灰蒙蒙的水,伴着凄凉入骨的风,这就是我对颍州西湖的印象。问豆包,推荐游览时,为何不看看季节,不查查天气,于是豆包学会了撒娇。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

阜阳,秦时古称“汝阴”,一般山南水北为阳,山北水南为阴,故因其名得知其在汝河之南。

但如今我们看地图,却找不到汝河,原因是汝河在东汉时,已改名泉河,如今尚在。此外,汝河在元代时被上游断流,其与如今的泉河也不再连通,所以不论名,还是实,都已经发生变化。

汉时,刘邦曾封夏侯婴为汝阴侯,封国建都此地。夏侯婴是沛县人,是最早跟随刘邦的核心班底之一。三国时期,与曹魏世代通婚的夏侯氏一族,其始祖便是汝阴侯夏侯婴,曾出了夏侯惇、夏侯渊等名将。

北魏时,首置颍州,元代时撤县入州,裁汝阴县并入颍州后,汝阴之名便成为了历史。

阜阳的名人中,名气最大的应是管仲,他辅佐秦桓公成为春秋五霸之首。当然,与他有管鲍之交的鲍叔牙,也是阜阳人。此外,还有“士别三日”的吕蒙,正是这位“吴下阿蒙”斩杀了关羽。

酒店旁边有寺庙,名“资福禅寺”。这个名字在如今已不多见,但在宋代,以此命名的寺庙则有很多。因为民间笃信“行善积福”理念,故常以“资福”为名建寺。既能劝人行善、积累功德,也寄托了信众和百姓的愿望。

所以,一般叫这个名字的寺庙,始建年代多为宋。阜阳资福寺建于北宋嘉佑年间,至今已一千年左右的历史。其历代有扩建和重修,但只有地藏殿是清朝建筑遗存,其他为近些年重建,当地人称其为“大寺”。

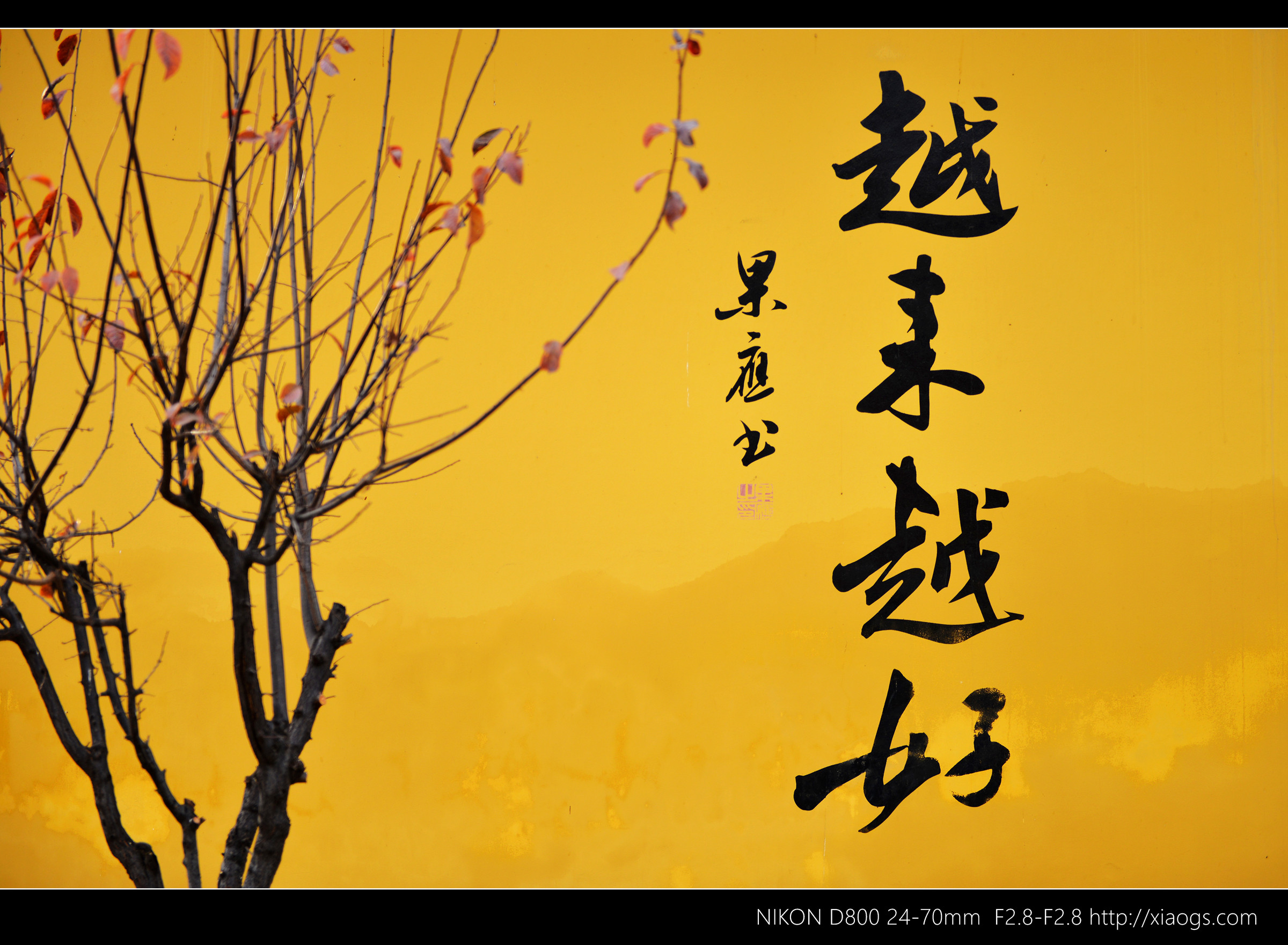

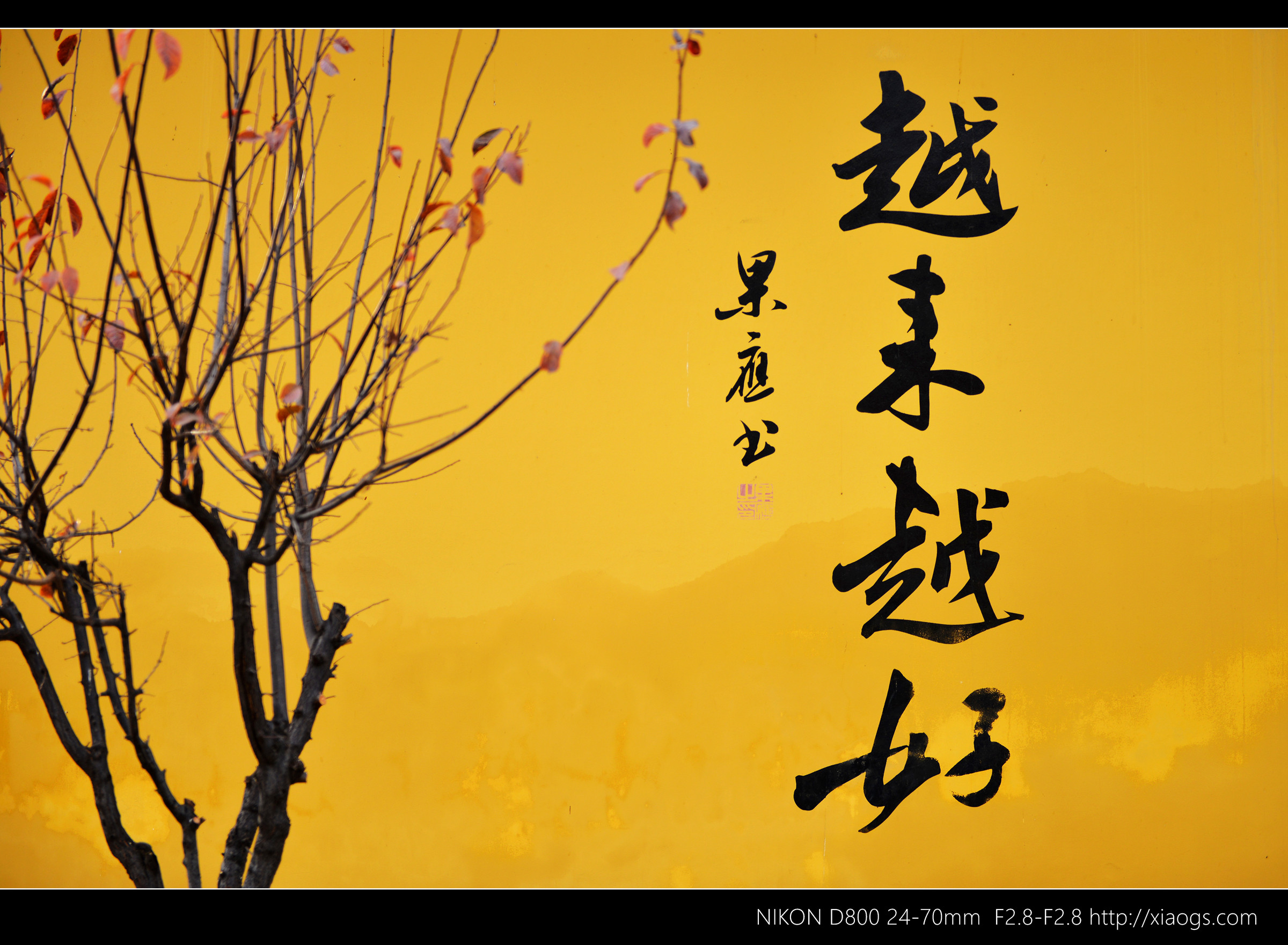

资福寺如今的主持是果应,也是阜阳佛教协会会长,写一手好字:越来越好。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

历史上谥号“文正”的人极少,它被誉为文臣的最高荣誉。有代表的如:宋代范仲淹、司马光,明朝方孝孺、李东阳,都是响当当的人物。而清朝比较自负,认为自己朝代的人超了众多古代圣贤,故各种分封没有节制,一下子给了8人谥号文正,其中有我们熟知的曾国藩,也有中国历史上的最后一位文正公,孙家鼐。

他是寿县人,曾为光绪帝师,历任工部尚书、刑部尚书、户部尚书、吏部尚书、礼部尚书等,最大的贡献是主持创办了京师大学堂,被誉为中国近代教育开创者。京师大学堂时期,他是首任管学大臣,也就是最高负责人,一定意义上也算是北京大学的首任校长。不过京师大学堂更名国立北京大学后,首任校长是严复。

清咸丰九年(公元1859年),孙家鼐中一甲一名状元,一时风光无两。他是清代寿县唯一的状元,于是这一年,寿县将孔庙泮池上的拱桥更名为状元桥。这座孔庙也因出了状元而生辉,被重新翻修。

寿县的孔庙始建于唐,元泰定元年(公元1324年)迁址于此,现存建筑为明清时期所留,以清代建筑为主,是安徽省内古建筑体量最大的孔庙,已被列入全国重点文物保护单位。

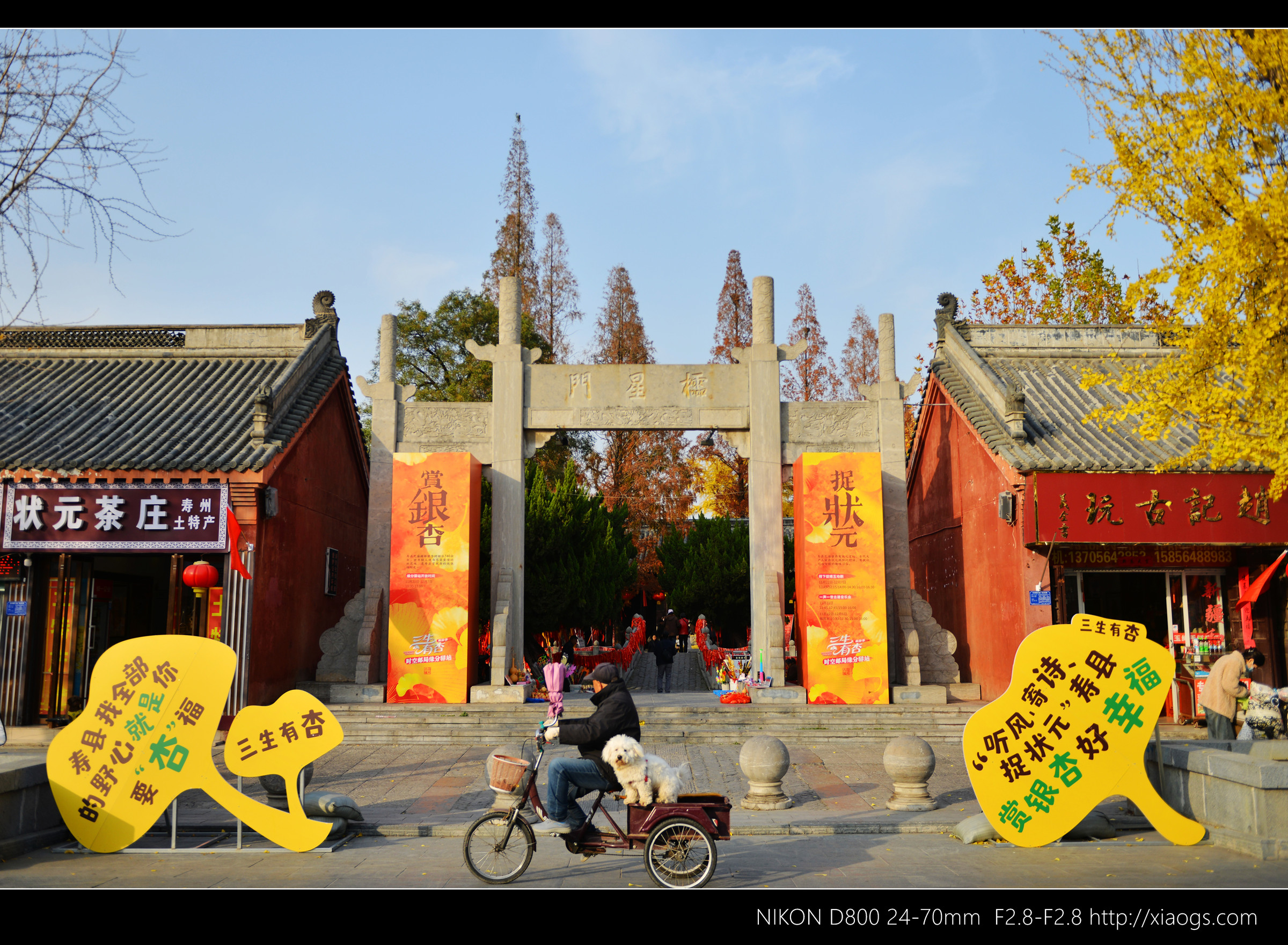

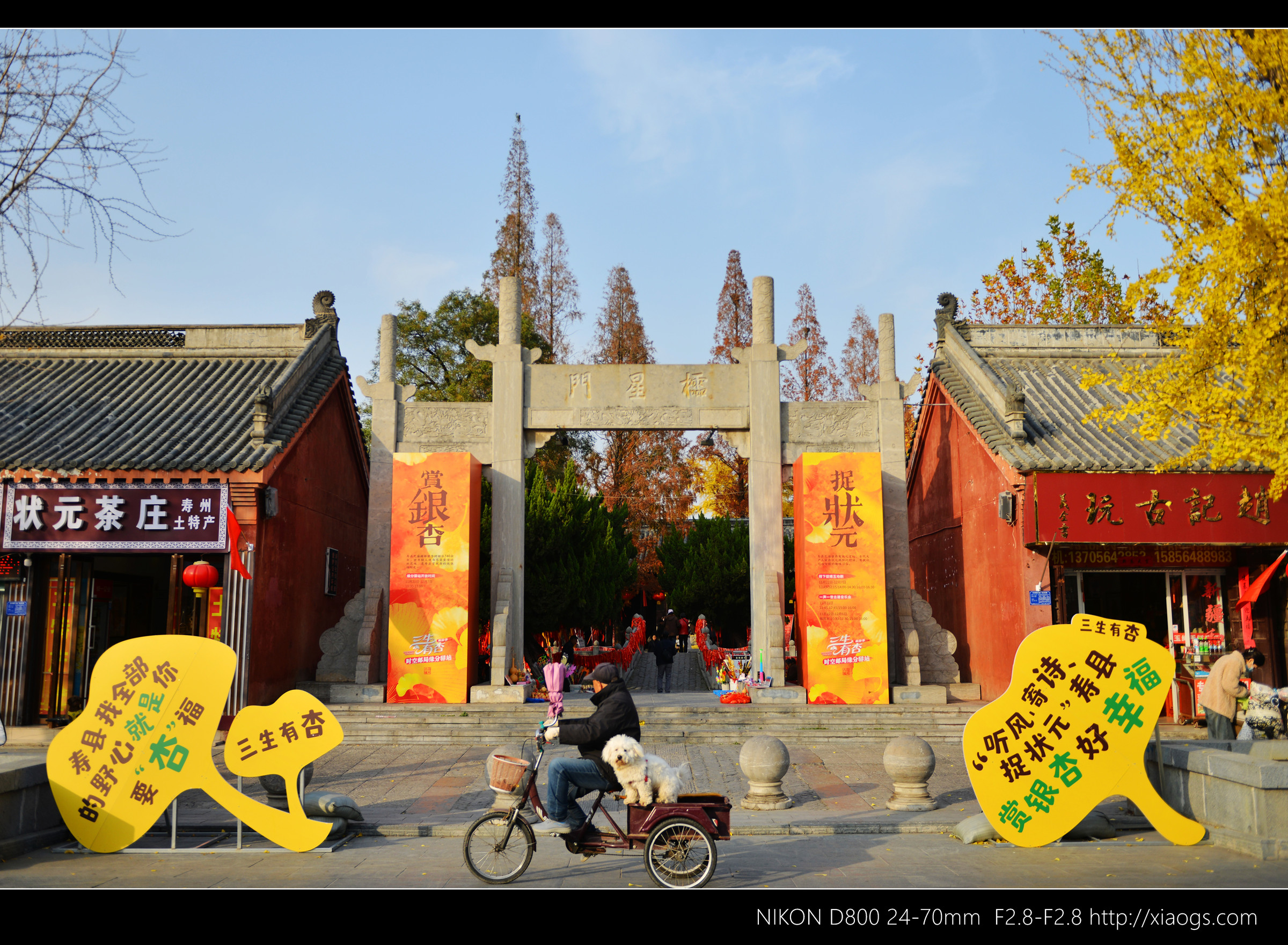

寿县古城有东西南北四条大街,分别对着东西南北四座城门。我从本门沿着北大街走到中间十字路口,然后再转向西大街,不远便到孔庙。首先看到的是临街的四柱三门式石质棂星门,上有龙形图案。如今,两侧立着“赏银杏,捉状元”牌子,一朝出状元,代代可荣光。

温暖的阳光,明亮的色彩,碰巧有驮着狗狗的大爷经过。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

寿县有座报恩禅寺,而全国叫报恩寺的寺庙有很多。

这是因为佛教里提倡报“四重恩”,即:父母恩、众生恩、国土恩、三宝恩,寺庙以“报恩”为名,既是弘扬佛法教义,也契合了信众的感恩之情。另外,古代很多寺庙都是皇家敕建、官民捐建的,取名“报恩”也是寄托对皇恩的感激。民间亦有纪念先祖、先贤等目的建庙,也常以此为名。

寿县的报恩禅寺始建于唐贞观年间,相传是唐玄奘奉敕建造,曾名崇教禅院、东禅寺等,明洪武年间改为今名。如今保存的主体建筑多为清代重建,寺内有宋代舍利塔遗址,里面曾发现有地宫,出土了彩绘壁画、舍利、金银棺等珍贵文物。另外,寺内还有两株种植于唐贞观九年(公元635年)的银杏,距今已有1300多年,属国家一级古树名木,现在正是最美的金黄时节。

从古城南门进,走春申坊,然后至报恩禅寺,这条路上都是些卖手工品的商店。也许是淡季的缘故,基本没有开门的,整条街就一两个小摊贩,卖着些手串和纸扇。

继续前行,是一片广场,前面一座砖质照壁,挂着取谐音的“三生有杏”明晃晃的亮黄色旗子,给人以温暖。照壁另一侧,寺庙内高大、铜红色的落羽杉格外引人注目,现在也是它一年中最美的时节。

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm

八公山紧靠淮河,在其南。寿县古城在八公山南麓,两者隔淝水而望。

没来寿县之前,不知八公山之名,到此方知不虚此行。虽然有着国家地质公园、国家森林公园、国家4A级景区的头衔,但最能代表它的,却不是这些。

其因位于寿春之北、楚地之都、淝水之滨,而有古名“北山”、“楚山”、“淝陵”等,但最终因淮南王刘安广招门客,其中八位被封“八公”,一同在此山炼丹成仙,故又得名“八公山”。最代表它的,便和此有关。

关于淮南王,第一任是汉初的英布,其早年随项羽反秦,后归附刘邦,被封异姓诸侯王,都城在今之六安,后因谋反被杀。随即,高祖刘邦再封其子刘长为淮南王,都城改寿春。可刘长也因谋反获罪,在流放途中绝食而死。此时皇帝已是汉文帝,因民谣“一尺布,尚可缝;一斗粟,尚可舂;兄弟二人不相容”盛行,便没另封新王,也没收回封地,搁置缓和着宗室及民间的不满情绪。过了六年,才封当时的城阳王刘喜为淮南王,但只是暂代治理淮南国,是等刘长子嗣成年前的过渡。四年后,汉文帝将刘长的三子都封了诸侯,刘安为淮南王,都寿春;刘勃为衡山王,都六安;刘赐为庐江王,都舒城。表面是彰显仁德,实际却三分淮南国,分散了力量。

武帝时,刘安联合刘赐筹备谋反事发,二人自杀而亡,淮南国和衡山国被废除。之前景帝时七王之乱,刘勃忠于朝廷有功,改封为更富庶的济北王,刘赐则因私通闽越,改封衡山王,其原在的庐江国已被废除。

到八公山,凭吊怀古,走在林间时思考,为什么和其他诸侯不同,此地的三任淮南王均谋反了呢?

Read the rest of this entry

摄影, 单反, 安徽, 足迹, NIKON D800, NIKON 24-70mm