从一开始便关注《星球研究所》的公众号,他们的文章很不错,尤其照片很棒。也连续购置了他们的三本《这里是中国》,前两本都不错,非常满意。但第三本却有了些拉胯,一是书的内容,有点乏力,没有自己扎实的观点,已经有了些Ctrl+C和Ctrl+V的网文搬运感;二是书的质量,把新买的书平铺在那,便有了鼓包和凹凸不平,每一页都是如此。之前所宣传的可以平展180度,可其中一些图页却有着粘连。感觉这本书有点砸了自己走精品路线的招牌,毕竟价格可是不便宜。

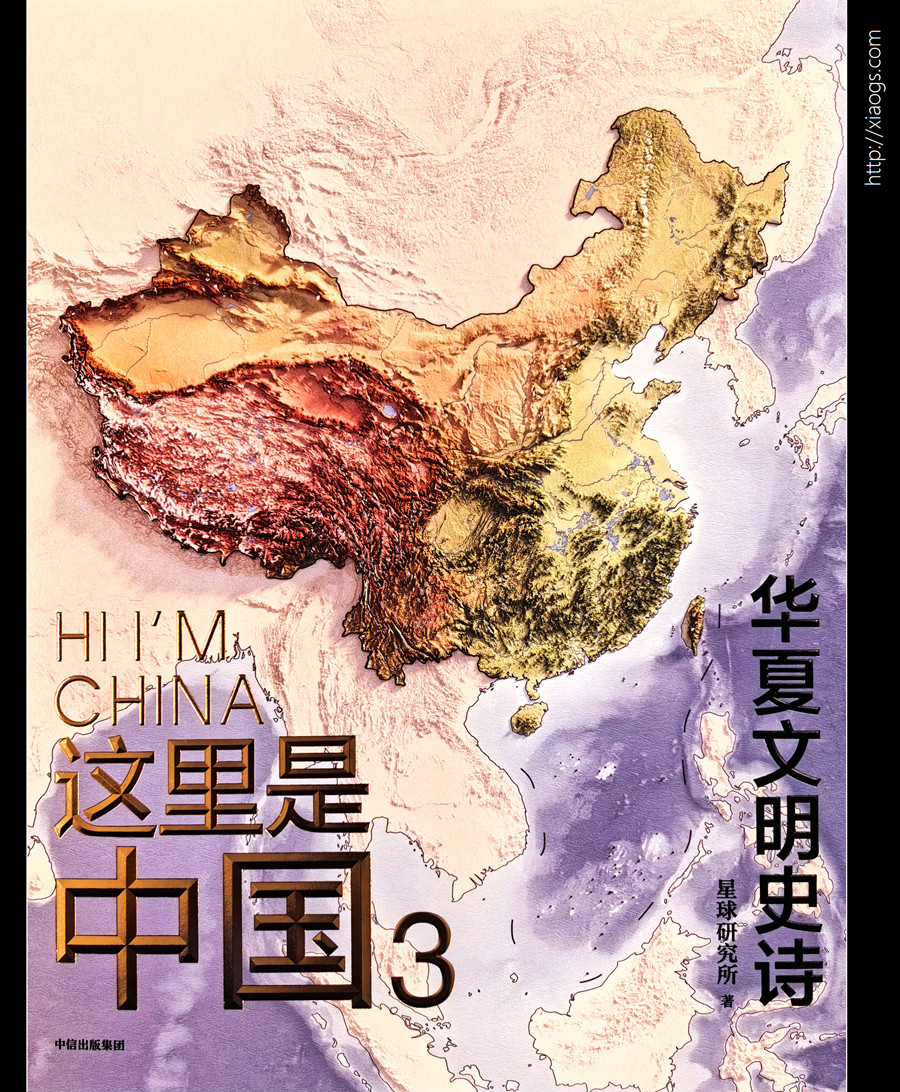

这个系列的三本书,第一本是从地理的角度,展现中国三段阶梯上的精彩山河,第二本则从建设的角度,展现这百年来中国人民对这片山河的重塑,第三本又从文明的角度,展现了这片土地上华夏民族生生不息的延续。也可以换成时间维度,第一本是史前的重塑,第二本是近百年的发展,第三本则是这5000年来的积累,用来回答为何能有今天的我们。

我们平时所说的五千年文明,其实是从良渚开始计算的。夏商周可考的起始年代,距今4000年左右。关于文明的定义,无非是国家、祭祀、文字、冶金术这几项标准,但一直存在争议。如果加入文字的话,印加文化、良渚文化就都不能算文明,若加入冶金技术,玛雅文化也不算文明。目前,国内也无统一口径,说中华文明从夏开始的似乎更多些,但五千年的文明长度却早已深入人心。

在4100多年前,中国境内最发达的文明是良渚。在博物馆里盯着他们精美的玉器,尤其玉琮上精细的神人兽面像令人叹为观止。可几乎在同一时期,长江流域的各大文明同时走向衰落。关于原因,目前已经有了很硬的证据表明,当时发生了全球性冷干事件,降水严重减少,气温明显下降,这些严重击垮了依赖水稻种植的文明。随后又爆发了一场全国性洪水,完成了致命一击。这其后是一系列连锁反应,比如良渚文明为了维持神权政治,需要庞大的玉器生产、工程建设,而这几乎耗光了社会资源,一旦没有农业剩余,其几乎无法维持。再加之对于这种神权色彩浓厚的古国,一旦环境恶化,往往会瓦解民众对神权权威性的认可,认为神已不再庇护而引发内乱。

几乎就在同一时期,黄河流域洛阳盆地的二里头文明却迅速整合、扩张。一是他们并非单一稻作农业,还有着粟、黍等耐旱作物,所以降水的影响不足以致命。二是他们所处的位置几乎在中国之中,有利于在灾难来时吸收不同地方的人口,融为己用。如今的文物挖掘也表明,二里头文化之所以能出现,就是在本地河南龙山文化的基础上,通过这一时期广泛吸收四面八方的先进文化而质变。三是中原地区成功应对了那次洪水,虽然牺牲也不小,但至少没有致命。是的,就是大禹治水的那次,时间、地点、传说都能精准匹配。正是通过那次治水,需要建立权威的统一指挥、强大的动员能力、完备的资源调配,而这个过程恰好强化了权力,促成了早期国家的形成,最终给大禹和他的家族带来了巨大威望,使他的儿子启建立起中国历史上第一个世袭王朝:夏。

这段时期有很多文明,本书选取了有代表性的良渚、二里头、三星堆,它们就像黑暗中的火柴,不断点燃又熄灭,那是华夏先民在不断地探索。

文明初期,为了能更好的抵御灾难,人们逐渐结成部落联盟。经过夏朝几百年的聚集,他们逐渐形成了部落聚合体:夏人。因为他们不是同一个种族,所以被称作“诸夏”。而之后的商人,是来自诸夏聚集区之外的东边,虽然他们征服了夏人,并建立商朝,但在人口数量和文化优势上,诸夏臣民依然是商的主体。哪怕到了周,除了关中旧地,周人在全国总人口和各分封诸侯国中,都处于少数。“华”本意“花”,原是用来形容夏人服饰华丽、典雅,并逐渐由赞赏夏人服饰发展到形容夏人,久而久之,夏人自己也开始以“华夏”而自称。至今。

再之后,越来越多的城池在各地崛起,长安、洛阳、开封、南京、北京这些古都,此起彼伏地承载着中华文明千余年。除了它们之外,还有众多星星之火,今天的中国有着国家历史文化名城142座、名镇312个、名村487个、传统村落8155个、历史文化街区1274片、历史建筑6.72万处,这都是我们先民的伟大创造。所以本书的第二部分《生长》,介绍了古城,并选取了长安、徽州、南京、丽江为代表。

书的第三部分是《互动》,是华夏文明内部与外部的交流,选取了长城、运河、莫高窟、泉州、南海一号五个文章。总长度21196千米的长城,历经两千年战与和,诉说四万里家与国,而中华文明的战争史,基本可以写成一部农耕文明和游牧文明的冲突史;总长达3166千米的大运河,为全球开凿时间最早、使用时间最久、空间跨度最大,它对于中国历代经济社会的影响何其之深,而这正是我今年最主要接触的文化现象;还有著名是丝绸之路,莫高窟只是这条玉带上的一颗明珠,同样的海上丝绸之路,起始港之一的泉州曾发展成了世界第一大港,海纳百川着世界各类文明和宗教,南海1号便是千帆竞发中的一座。

书的第四部分是《创作》,本书选取了民居、梯田、古塔、兵马俑、圆明园五个部分。可如果站在更宏观的角度去看,唯独对第四部分的选题有些疑惑,觉得兵马俑和圆明园取其一即可,尤其圆明园,其实写了很多浮于表面的内容;丝绸和瓷器,也应择其一而录之,这两个都有着足够的底蕴和内涵。

还有,就是本书对于非中原地区的文化,基本每篇都有涉及,也有良渚、三星堆、丽江这样的独立篇章。但感觉依旧不足,尤其在民居的介绍里,少数民族的色彩不够浓烈。其实,若是在《互动》章节里加上茶马古道,把南海一号和泉州并成一篇,也许描述出来的祖国会更加壮阔。

no comment untill now