沈阳还有两个响亮的名字:盛京、奉天,都和清朝有关。

很多人因为电视剧而相对熟悉清朝,但清朝从什么时候开始?这个看似简单的问题,却有着多种答案。

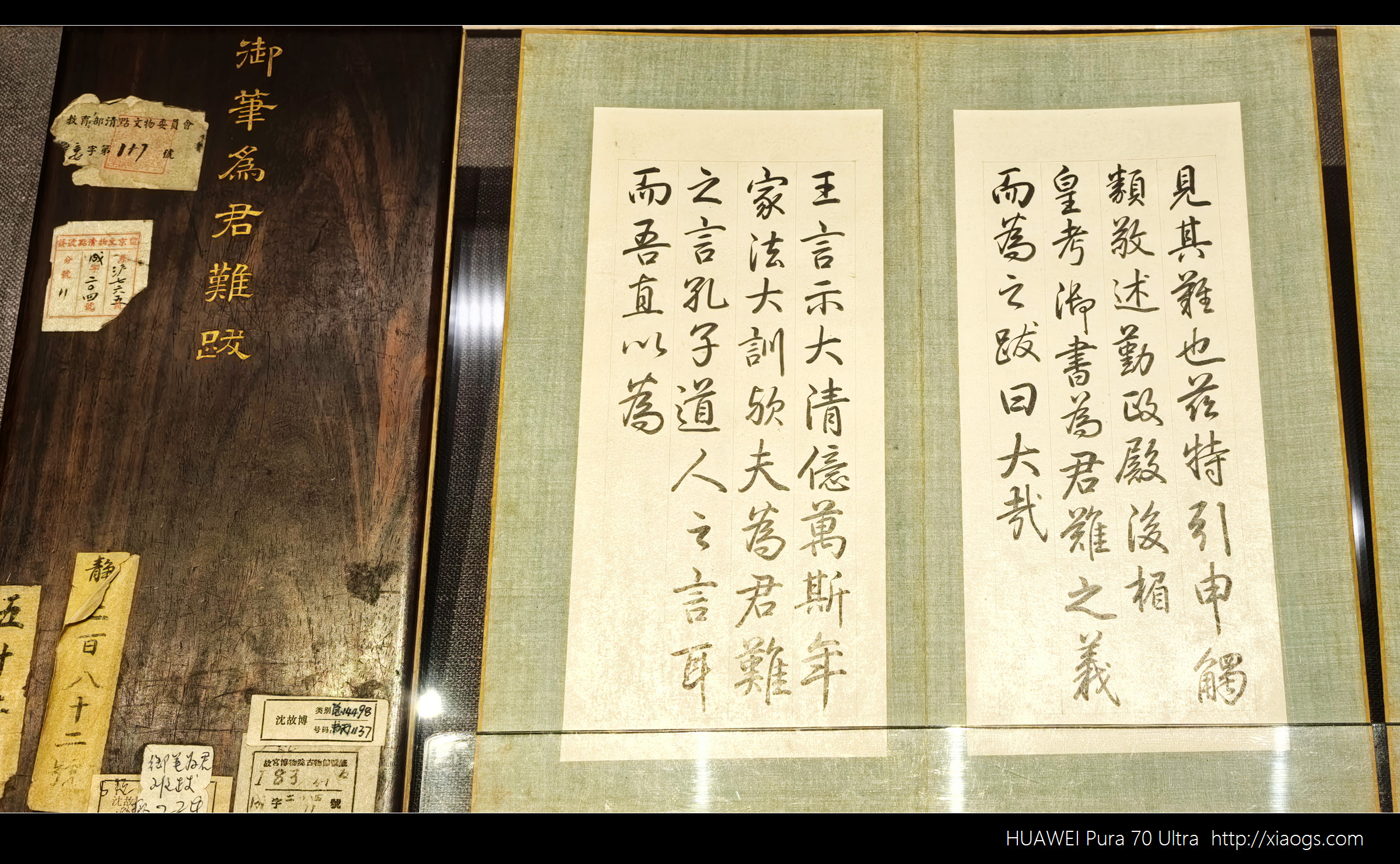

因官方未定音,所以有争议。中国历代政权有“易代修史”的传统,尤其汉文化主导的中原政权更是将其作为自己的文化传承责任,也是儒家“存亡继绝”思想的体现。基本都是朝廷组织、宰相监修、皇帝定稿。所以才有了我们如今历朝历代的完整历史,统称《二十四史》,又被称为“正史”,最后一个定稿人是乾隆,要求未经皇帝批准,不准增改的。当然,修史的目的很多,往往会带有论证改朝换代正统性、合理性、必然性的政治意图。

但目前官方的《清史》依旧空白,所以《二十四史》只到《明史》。民国曾修过八百万字的《清史稿》,但因尊清贬革而被国民政府列为禁书。如今国家主导的《清史》编撰也已进行了几十年,还始终未定稿。

回到清朝的开始时间,常见的说法是从明崇祯十七年(公元1644年)计算,这一年李自成攻陷北京,崇祯帝自缢驾崩,吴三桂降清,多尔衮率兵入关击败李自成,顺治帝迁都北京,取代明朝成为中央政权,故这一年又称顺治元年。这是站在全国性政权的角度去看。

第二种说法,是从明崇祯九年(公元1636年)计算,已迁都沈阳的皇太极称帝,将国号由“后金”改为“大清”,此时疆域能基本覆盖东北和内蒙古东部,这一年又称崇德元年。这是从清朝国号的建立开始计算。

第三种说法,是从明万历四十四年(公元1616年)计算,这一年努尔哈赤统一了女真各部,建立“大金”,史称“后金”,这一年又称天命元年。这是把后金和清两个政权延续起来,毕竟它的核心政权没变,只是改了名。

“盛京”之名来自皇太极定都沈阳时期,取“天眷盛京”之意。“奉天”之名来自顺治年间在沈阳设立的奉天府,取“奉天承运”之意,皆是沈阳。

沈阳也有故宫,和北京故宫、南京故宫、台北故宫并称。它的营建,主要分为三个阶段,涉及努尔哈赤、皇太极、乾隆三位清帝。努尔哈赤建造了东路的大政殿和十王亭,皇太极建造了中路的大清门、崇政殿、凤凰楼和后五宫,乾隆则增建了西路文渊阁、戏台等附属建筑。

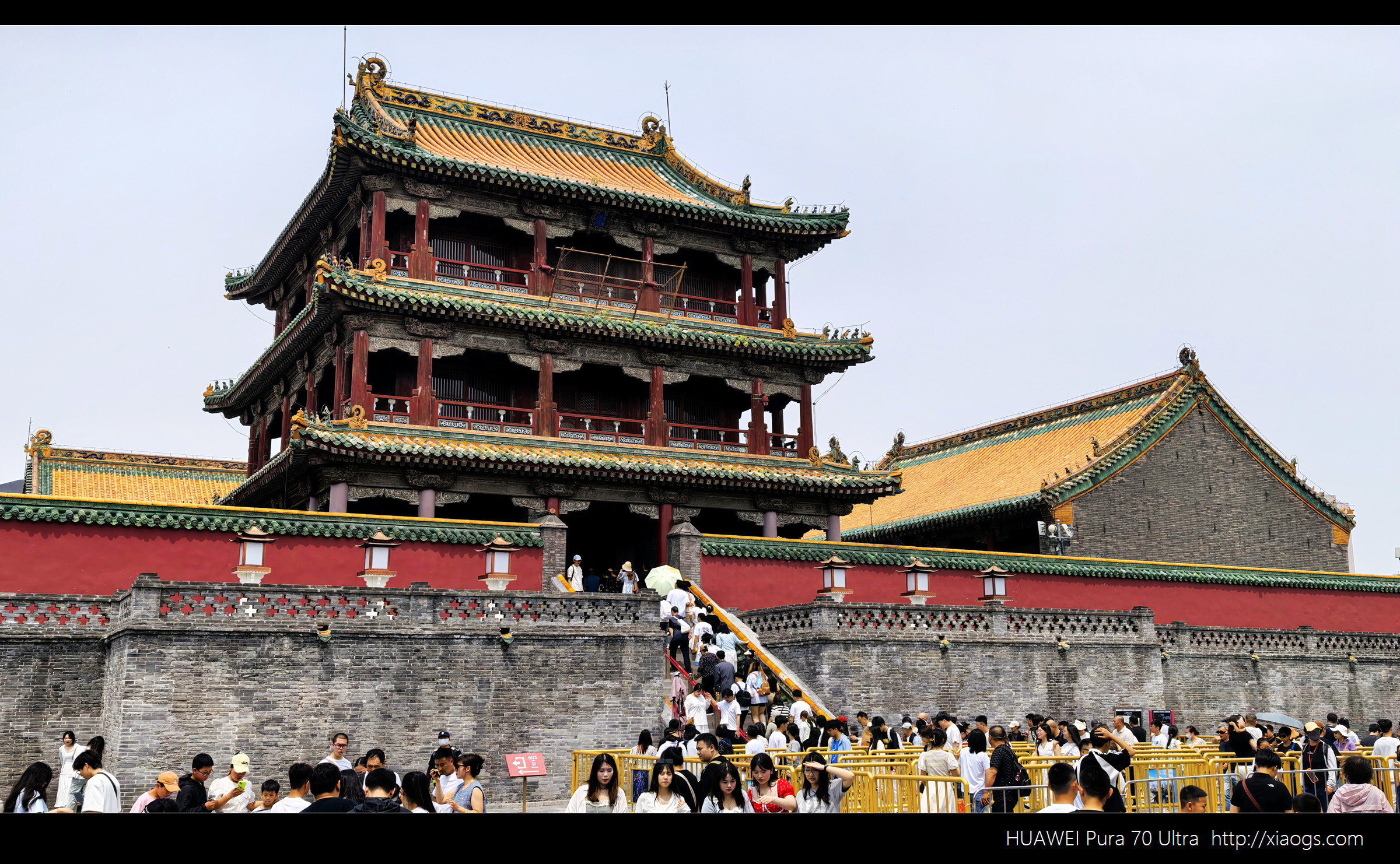

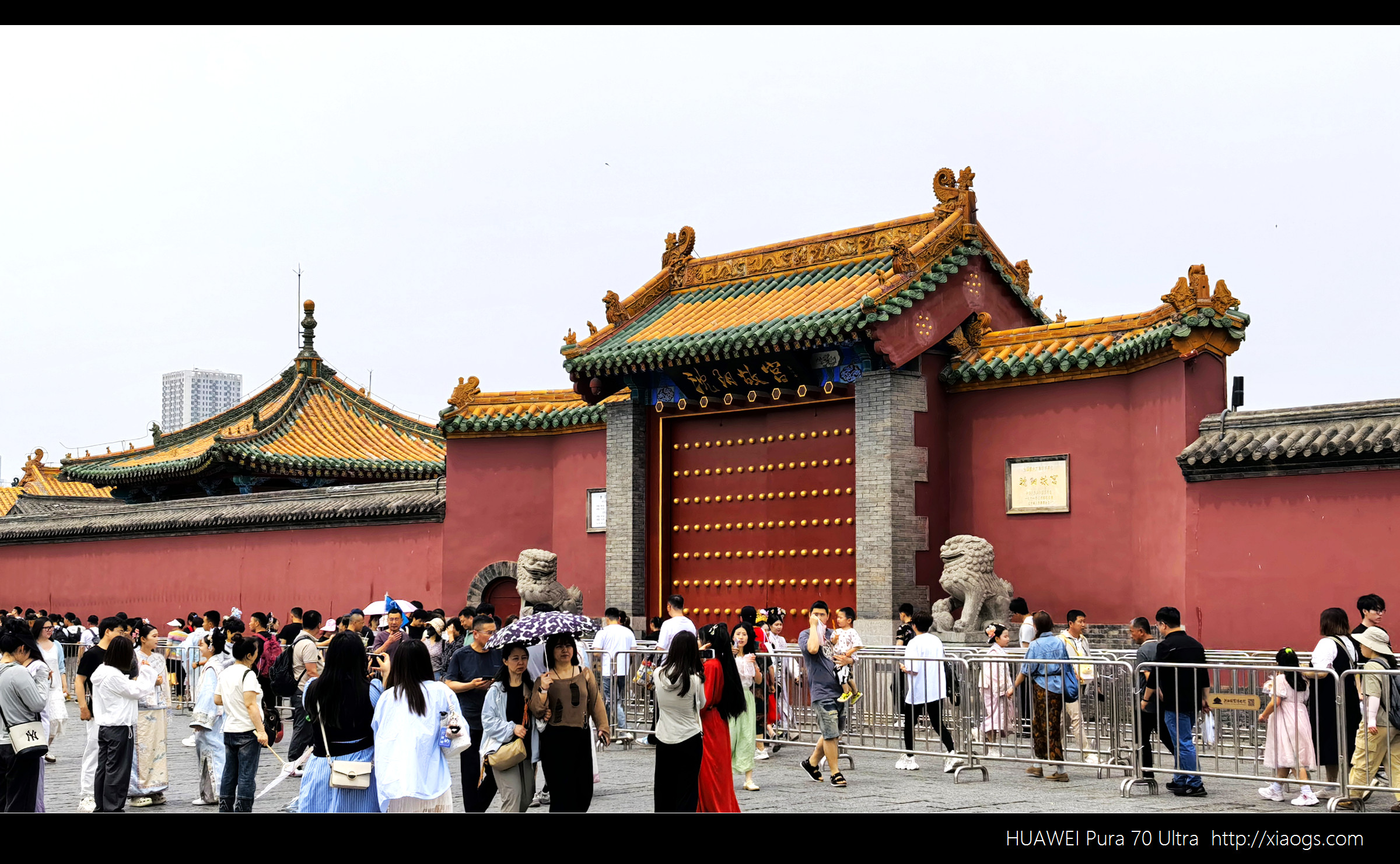

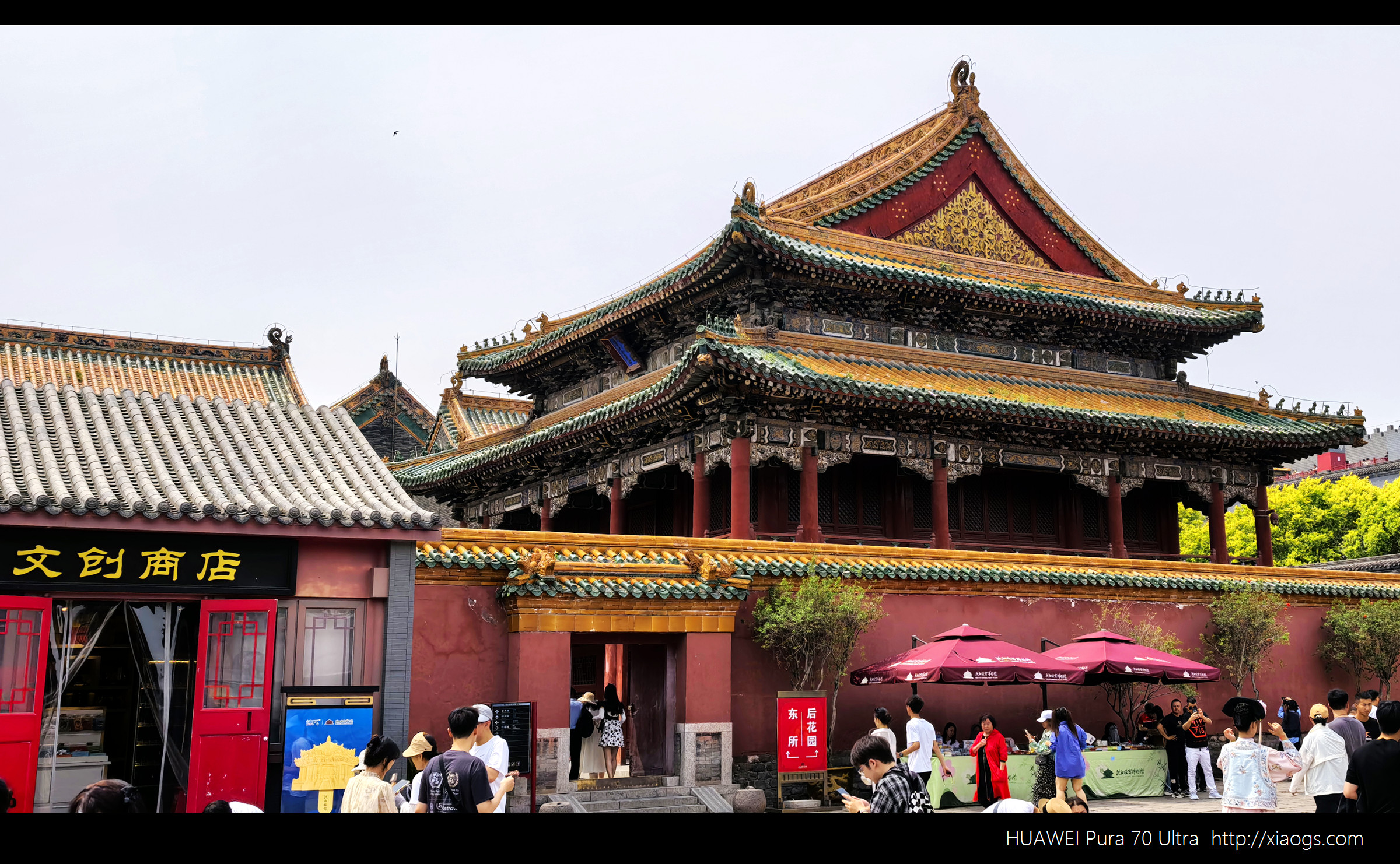

自努尔哈赤在明天启五年(公元1625年)迁都沈阳,并在那年开始营造故宫,至今已整四百年。所以这次参观沈阳故宫,到处都有400岁纪念的宣传。

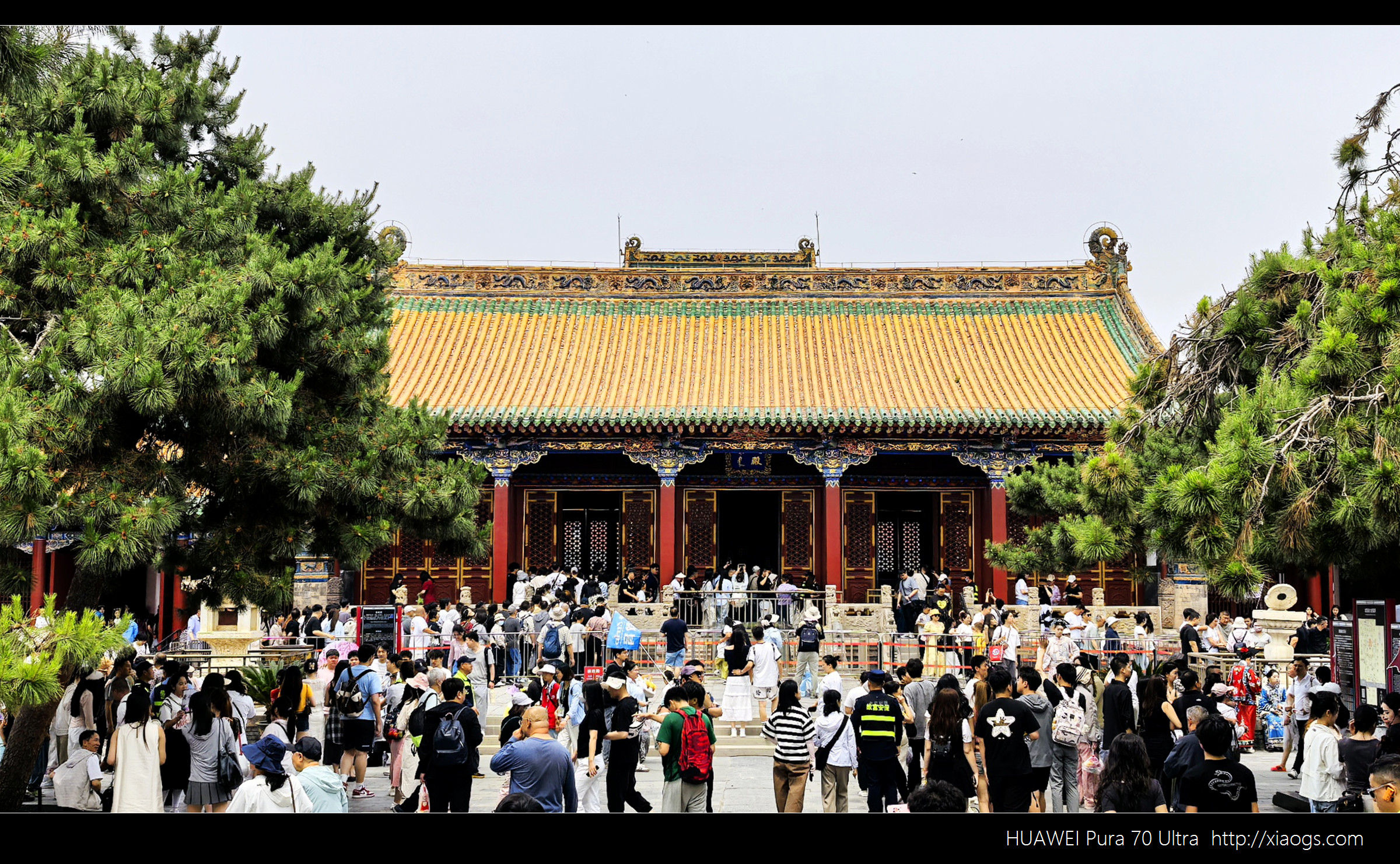

假期,排队的人也很多。

进入后,中间是崇政殿,东西两侧是飞龙阁、翔凤阁。这两座建筑最初便有,但形制不一,左右不对称,后来乾隆来时觉得不美观,便重建了这两座左右对称、造型相同的建筑,名称延续了飞龙和翔凤二阁之名。

其内原本放至大清历任皇帝用过的骑射武备,每任皇帝来的时候,都要瞻仰一下先辈们的刀剑、甲胄、鞍辔,这也是满族尚骑射的传统。除此之外,就是皇帝东巡至此使用和把玩的珍品,可惜后来在袁世凯时期被运回北京,其后大多不知所终。

如今也有展览,都是皇帝的御制品。

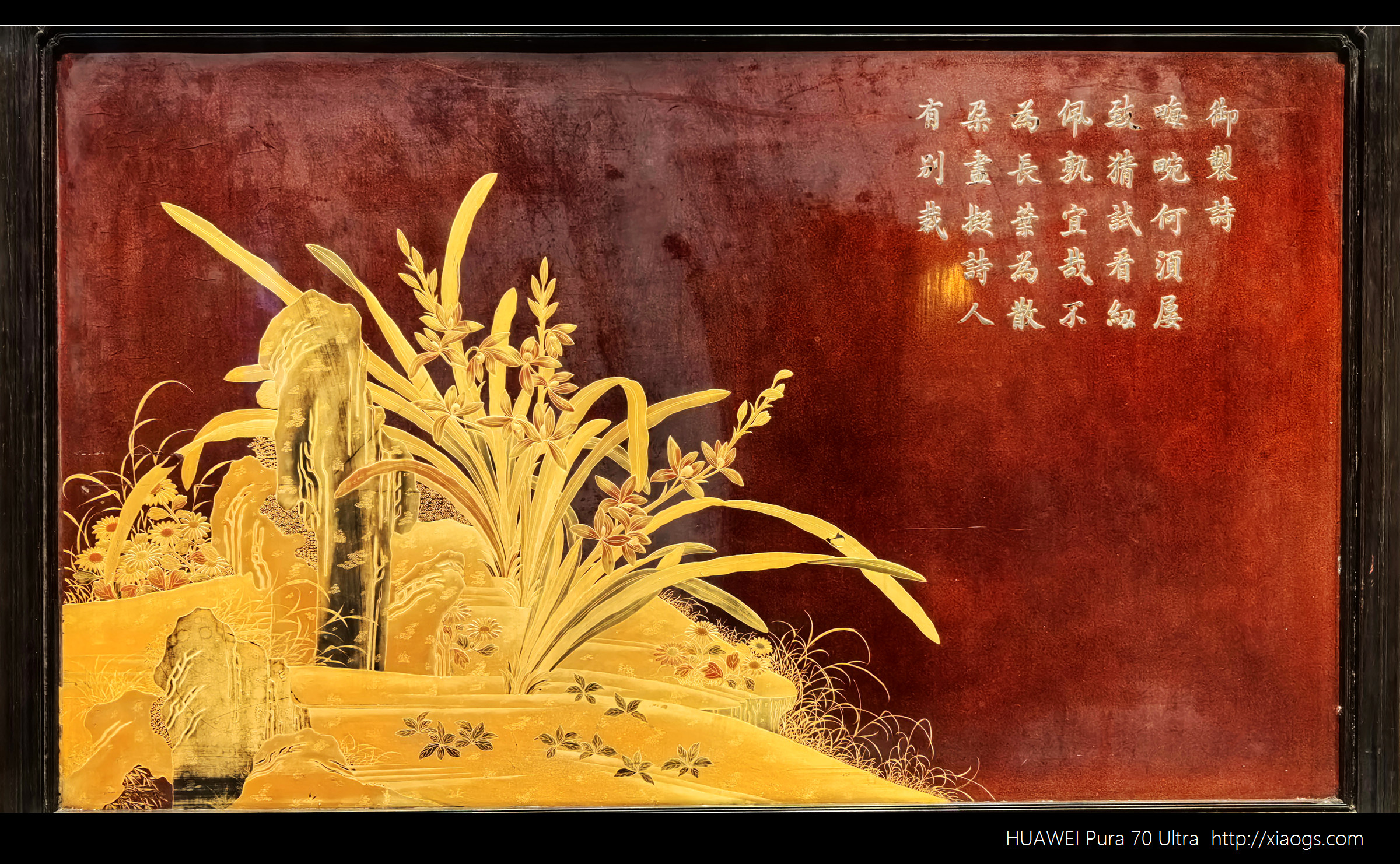

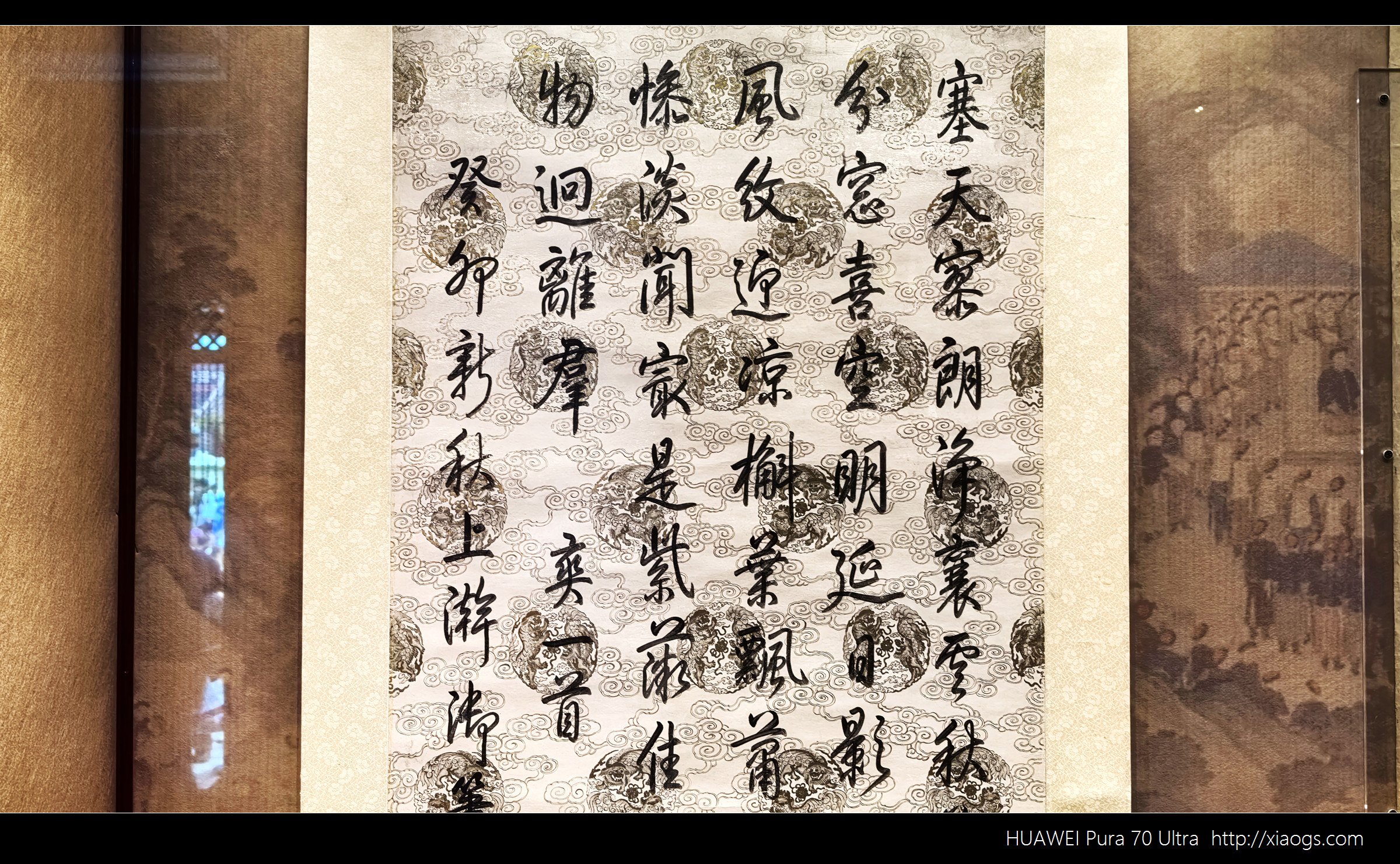

比如翔凤阁的清乾隆黄料御制诗文瓶,上面是乾隆作的诗,他很爱写诗。

飞龙阁内,清金漆挂屏,背面有《御制五福五代堂记》,是乾隆74岁喜得玄孙,实现五代同堂时所作。

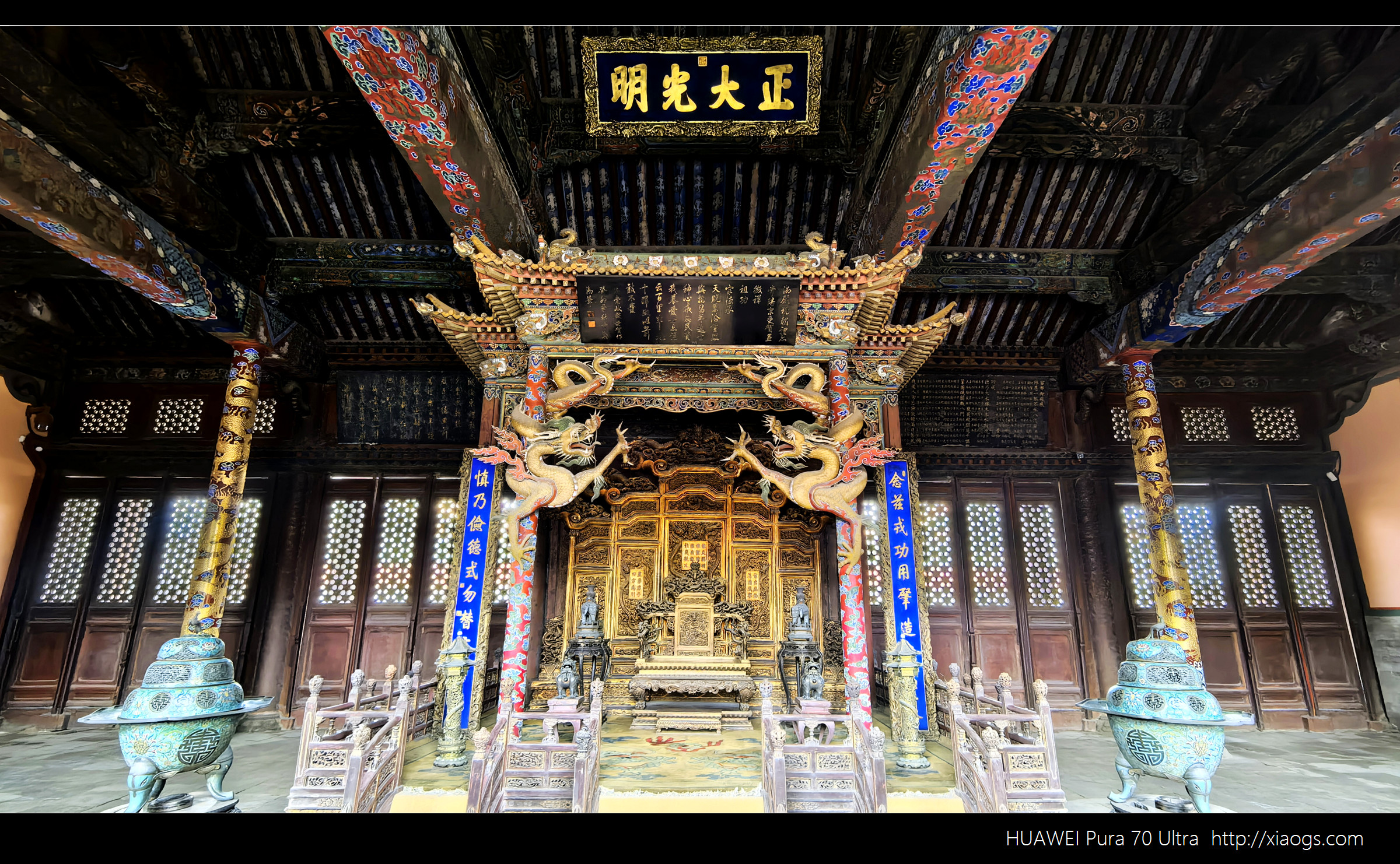

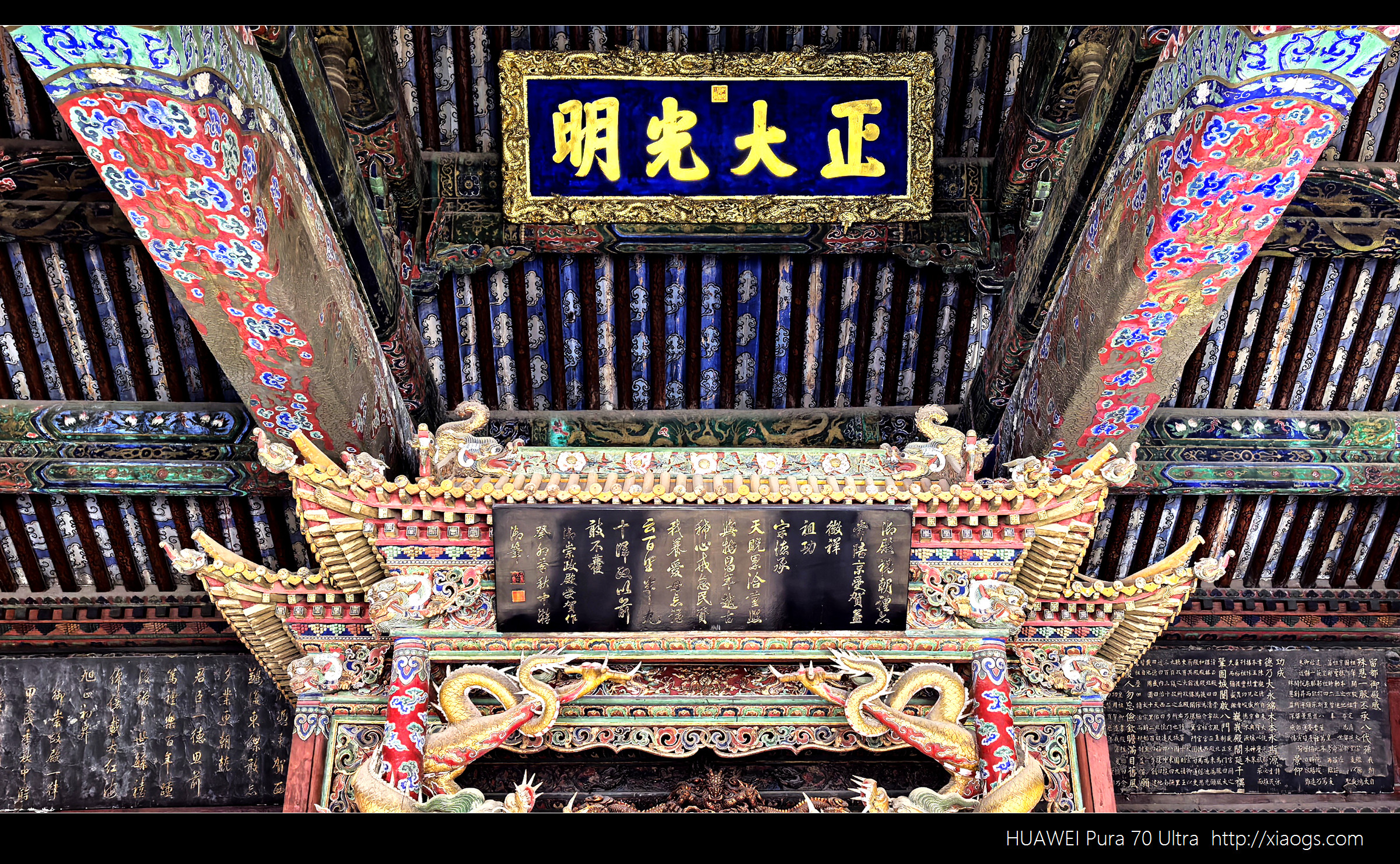

崇政殿,是中路的主体建筑,只是单层硬山顶建筑,算不得气派,毕竟当时只是创业初期。

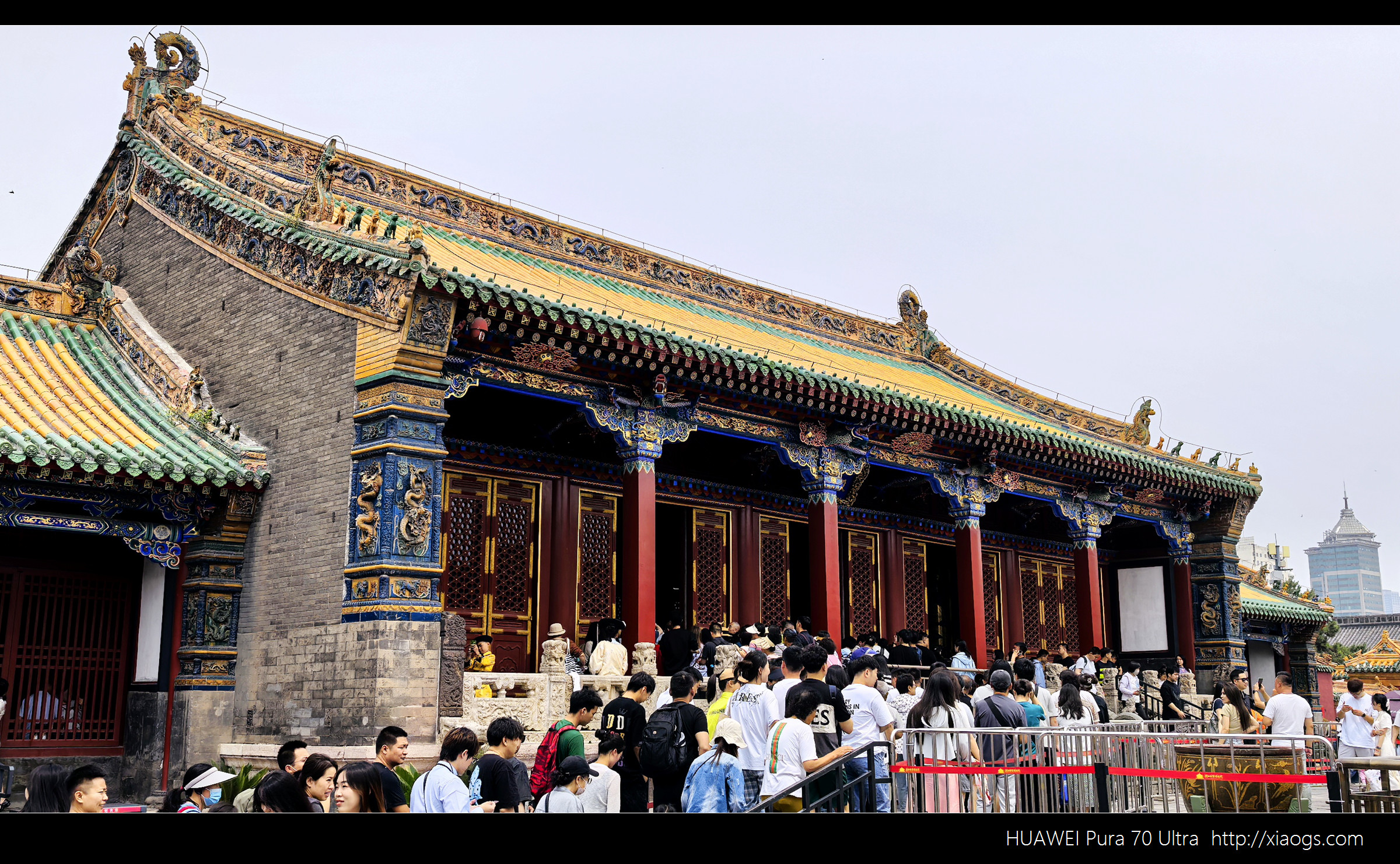

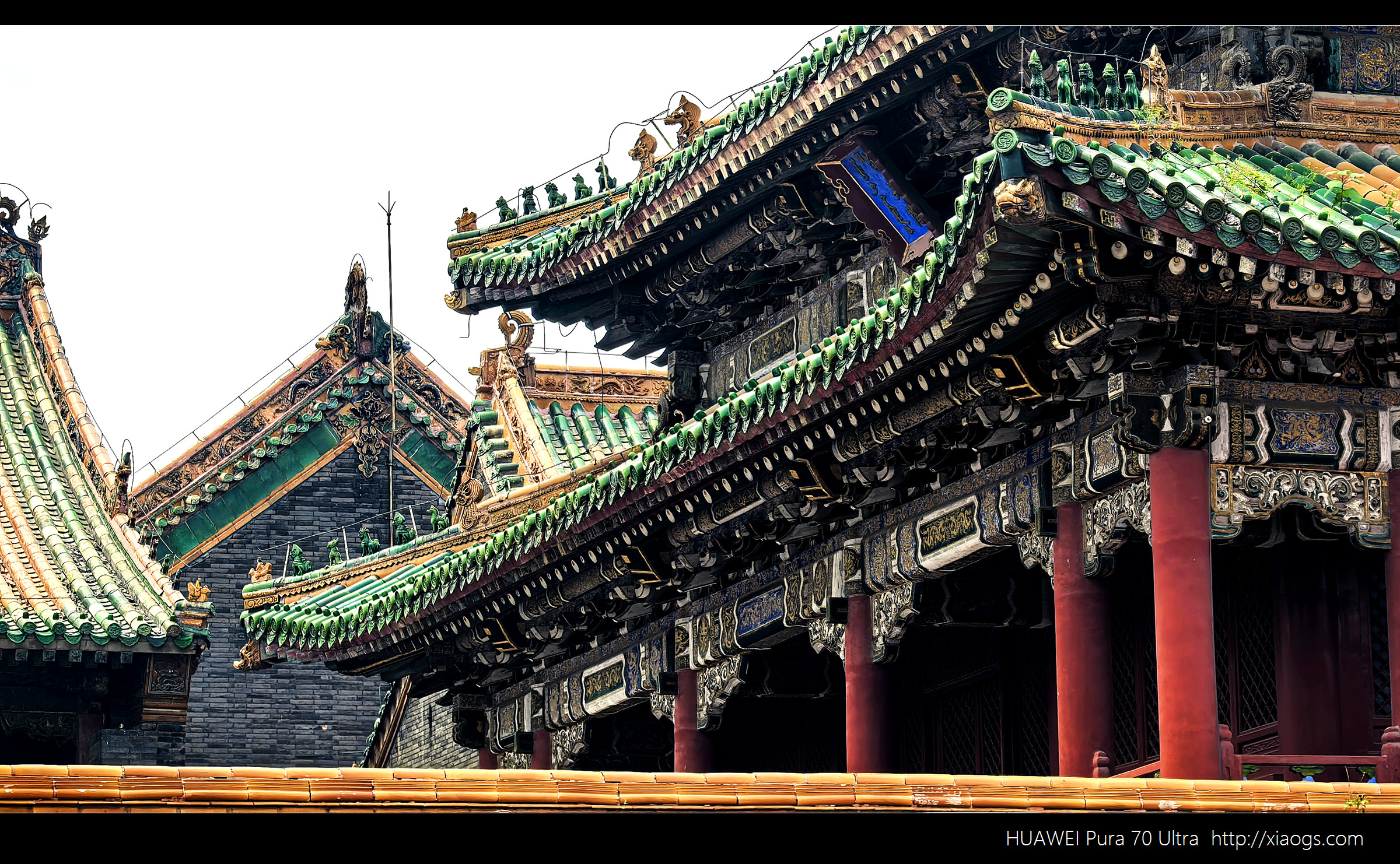

建筑规模既然已定型,那便在细节上不断重点打磨,尤其墀头上的浮雕琉璃瓦,由上黄下蓝两部分组成,有浮雕的龙形图案,烧制可不易。若细看,还能看到外侧红立柱的柱顶上有整条龙形的木雕,龙头探出,龙身在廊内支撑,有龙自殿内飞出之势。

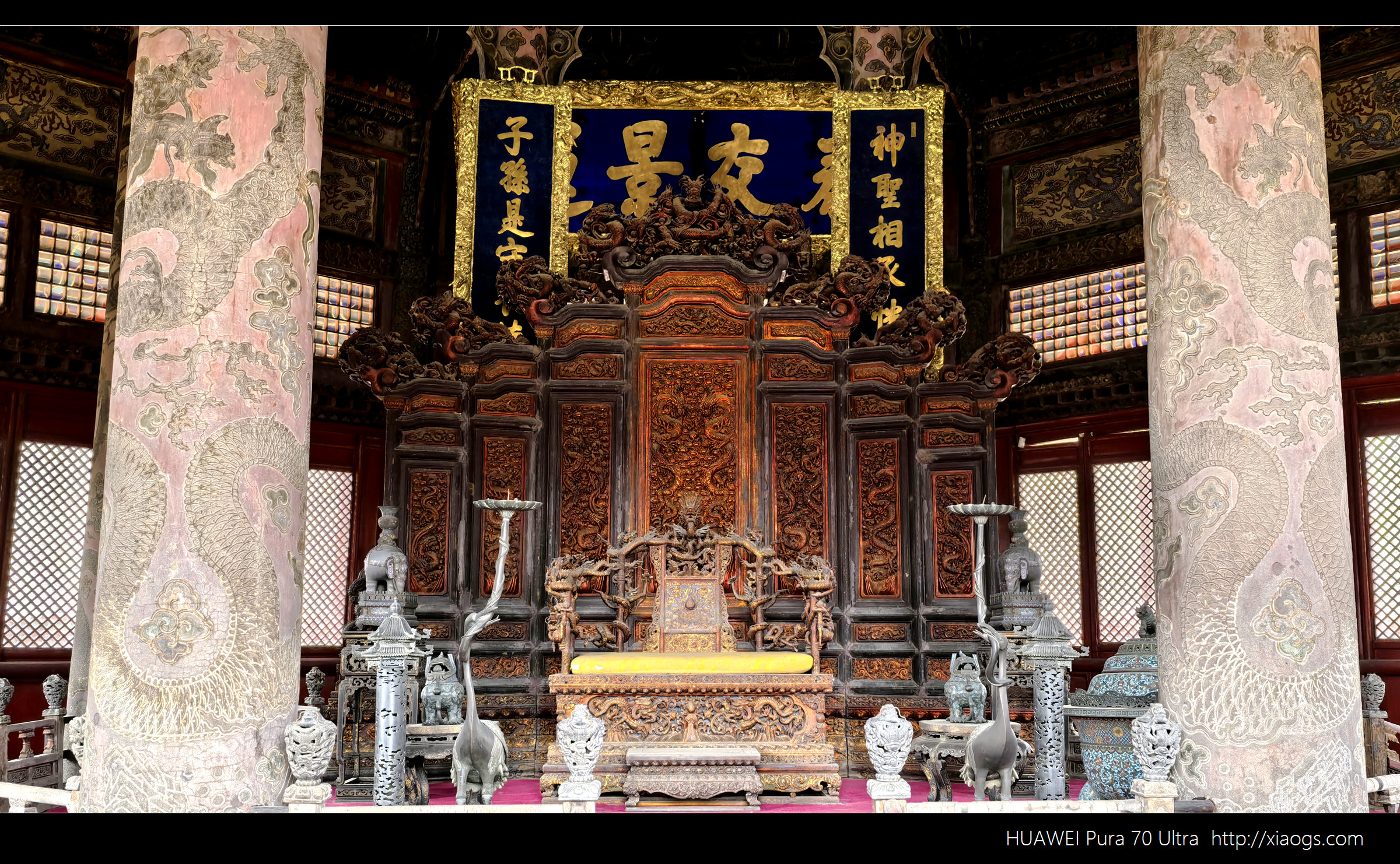

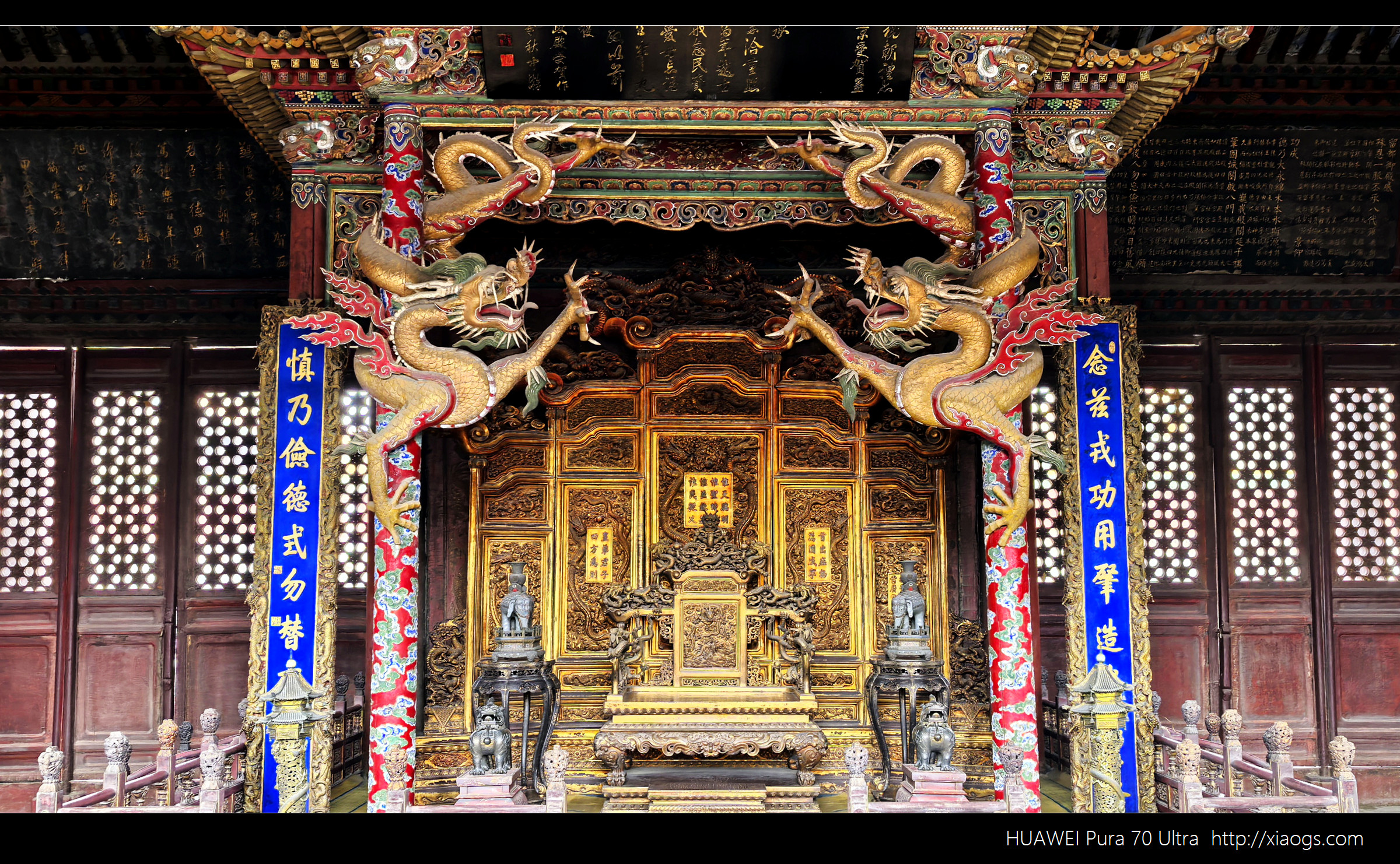

崇政殿就是皇帝上朝的地方,也是举办重要典礼的地方,是清政权权力的核心场所。内部虽没有北京故宫的那种大气和庄严,但也是精雕细琢。

龙椅两侧立柱上的龙,作腾飞状,气势上有霸气但无王气。这已并非创业初期所留,而是乾隆时期所建,看来他们入关之后的审美,也没变好多少。

过崇政殿,是凤凰楼,它之后是一片高台,高台之上是一进院落,正中一座、东西各两座单层建筑,合称五宫,是帝后的居住之处。过去按照满族人曾在山区的居住习俗,部落里的酋长或者汗王,都是住在寨子里的最高处。所以他们到了平原初期,也是受这种习俗影响,在故宫里建造了高台,并居于其上。

通往五宫的的门口,是一座三层三重檐歇山顶的阁楼式建筑,凤凰楼。它是故宫和盛京的最高建筑,能俯瞰沈阳全城,所以是帝后居高临下,登高赏景之处。

五宫之中的是清宁宫,除了作皇太极和皇后寝宫之外,还兼皇家的祭祀和家宴之用。

在东侧开了东稍间,用于居住,里面是火炕。等他们入关,进了北京的故宫后,回来再看看创业初期的居住场所,对着后代小辈们吹起牛来,一定感慨颇多。毕竟从这起家,统治了整个中国。

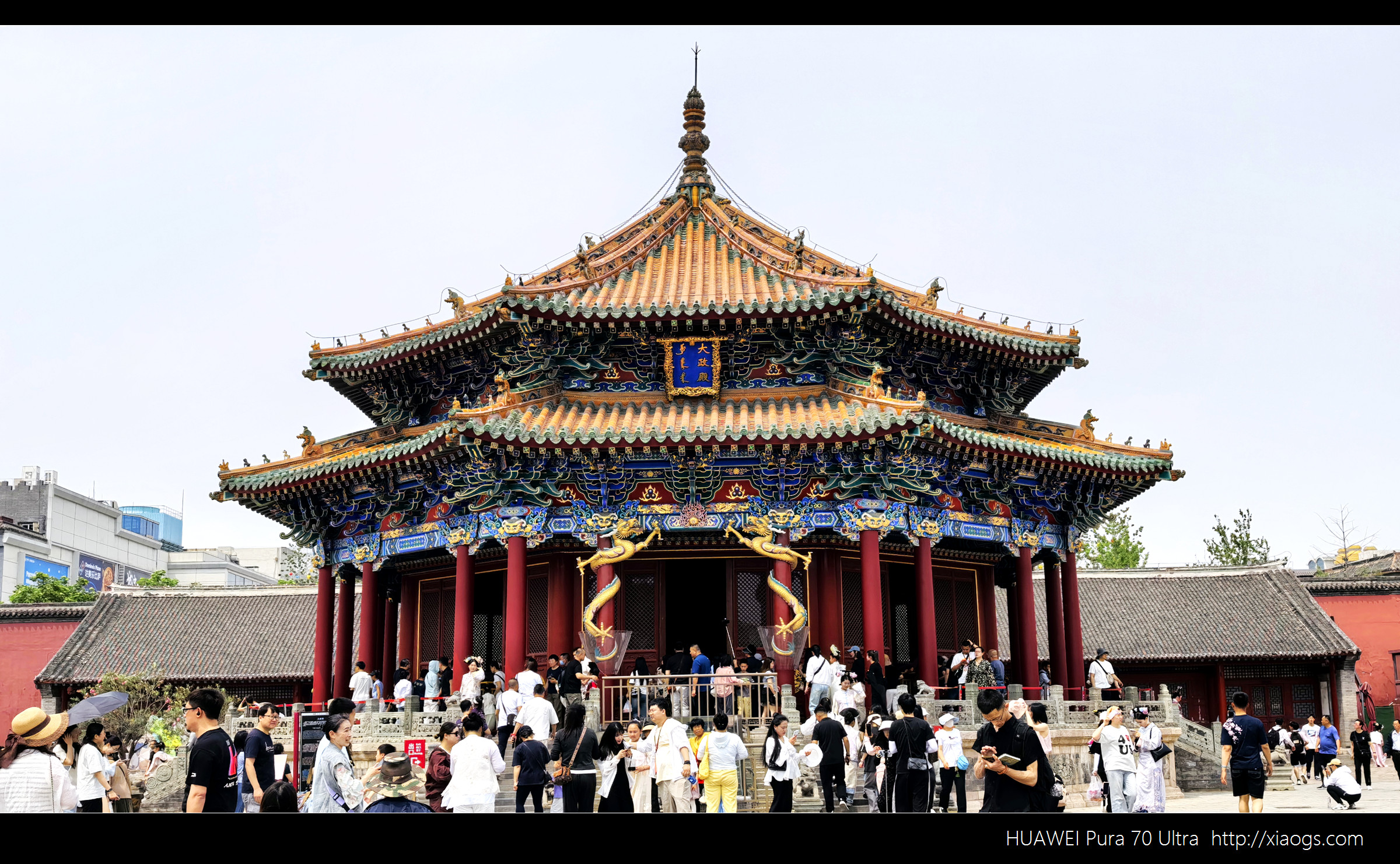

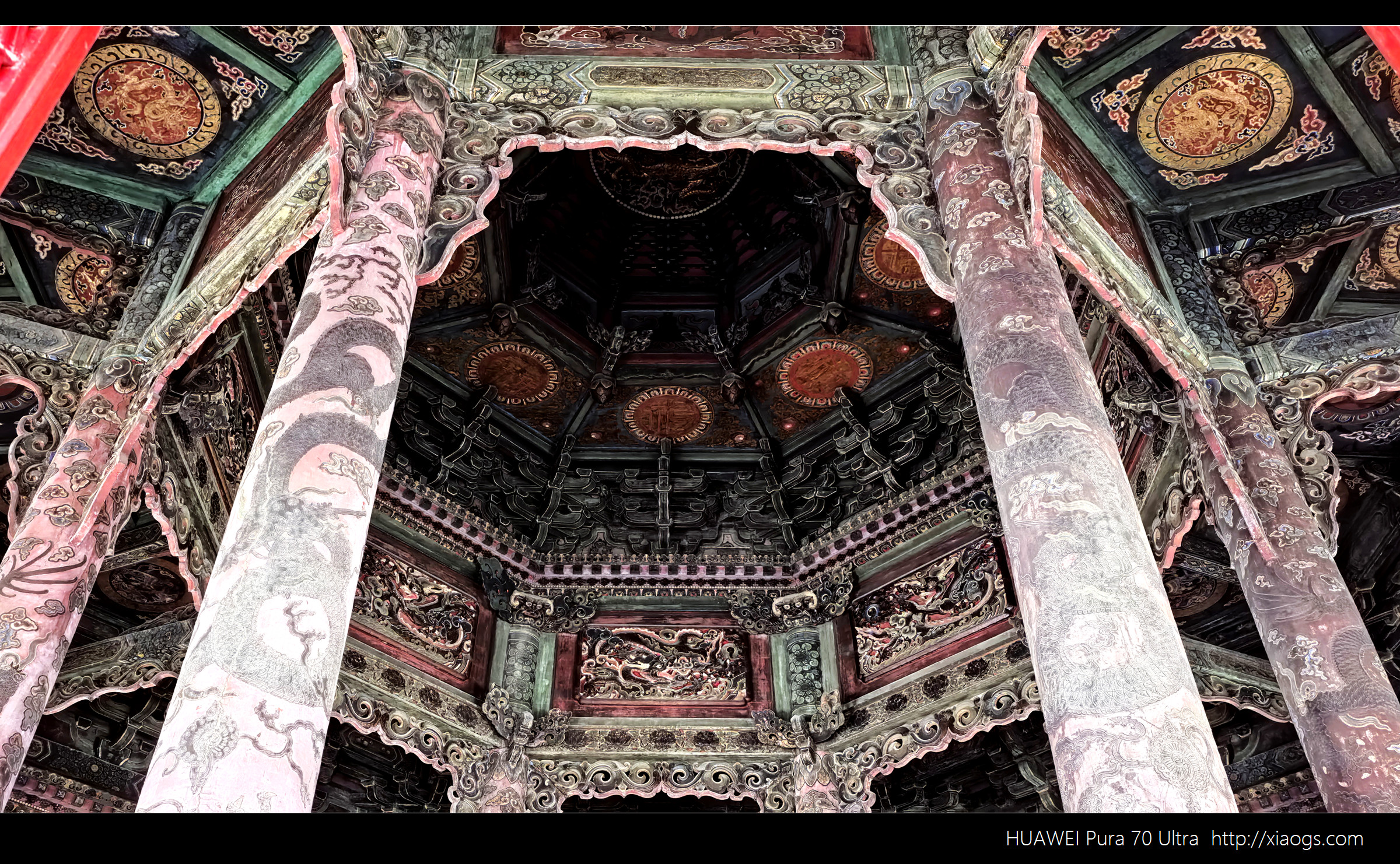

盛京故宫里最知名的建筑,应该就是这座大政殿,又称八角殿,是这里最早的建筑,建于1625年。它其实是一座八角重檐攒尖顶式的亭子,只不过体量比较大,装饰也比较华丽,所以被称作宫殿。是用来举行重大典礼、军队出征和凯旋的场所,顺治皇帝便在此举行的登基大典。

两侧是十王亭,紧挨大政殿的是左右翼王亭,然后依次呈雁翅排开的是八旗亭,这种建筑风格在我国宫殿建筑史上是孤立,构思巧妙,是空前绝后的。

黄色琉璃瓦绿剪边,殿前两根大柱上是金色的蟠龙,斗拱梁枋彩绘精细明艳,确实不错。

内部也足够华丽,尤其是殿中精雕细琢的宝座和顶部巨大华丽的藻井。

旁边往中轴线方向,有一座敬典阁。看这个气派,就不是初期建筑,它建于清乾隆年间,是重檐歇山顶的两层楼阁式建筑,最初用于存放爱新觉罗家的玉牒。普通人家的叫家谱,皇族家的刻在玉上,叫玉牒。

皇族的人数,可是难以想象的多,因为每一户都是子孙满堂,然后继续散枝结叶,所以共放满了38顶大柜。来的时候没开放,便看看建筑吧。

no comment untill now