杜牧有句诗:南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。南北朝和唐,是中国佛教造像的两个高峰时期。可如今北朝的造像有着丰富的遗存,比如云冈石窟、龙门石窟,甚至还有麦积山啊、敦煌啊等一众深度参与其中的。可南朝呢,似乎并没有留下什么遗迹,鲜为人知。

当时南北朝对峙,显然走在两者之间并不安全,可若不走海上,那佛教的传播从西域而来的话,一般就只能选择从凉州南下,经巴蜀后,再沿长江顺流而下,最终到达南京。那西域和南京中间的枢纽,便是今之四川,也渐渐成了一个佛教中心。所以,随着遗迹地不断挖掘,成都开始大量发现南朝造像,说不定成都也和当时的建康一样,有着自己的“四百八十寺”。

万佛寺,始建于汉,从南朝到明之间,香火延续千余年,可惜毁于张献忠的战火。其遗址在清末被发现,文物震惊世人,至今已出土各类佛教造像200余件。其中,四川省博物院收藏了63件,常年有展览,含南朝造像41件,唐朝造像22件。还有部分收藏于故宫和其他国家级博物馆。

这几个都是万佛寺遗址出土的南朝时期佛教造像。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 四川, 足迹

先看的先秦展厅,再到史前展厅,时间顺序有点走错。也许是三星堆文物太火热了吧,为了吸引游客,便把先秦放到了前面,毕竟史前展览里都是石头和陶器,很容易让人犯困。也去了不少博物馆,一般都是史前历史的文物最无聊,但随着见得多、看得多,也记住了一些,相信这些星星点点的文物在有朝一日串起来后,定有所大收获。

四川省的古人类遗迹可以追溯到两百万年前的巫山人,是中国境内目前已知最早的人类化石,但因其头盖骨藏于重庆的中国三峡博物馆,所以四川省博里基本没有提及这段历史。而我所感兴趣的,一是在川西高原的横断山脉地区,如今的康巴藏区内,那里的远古文明有什么;二是神秘的资阳人,也不算古老,到底有多重要的意义;三是这里的远古文明从哪里来,既然蜀道难于上青天,那远古时期的四川和外界有没有交流呢。

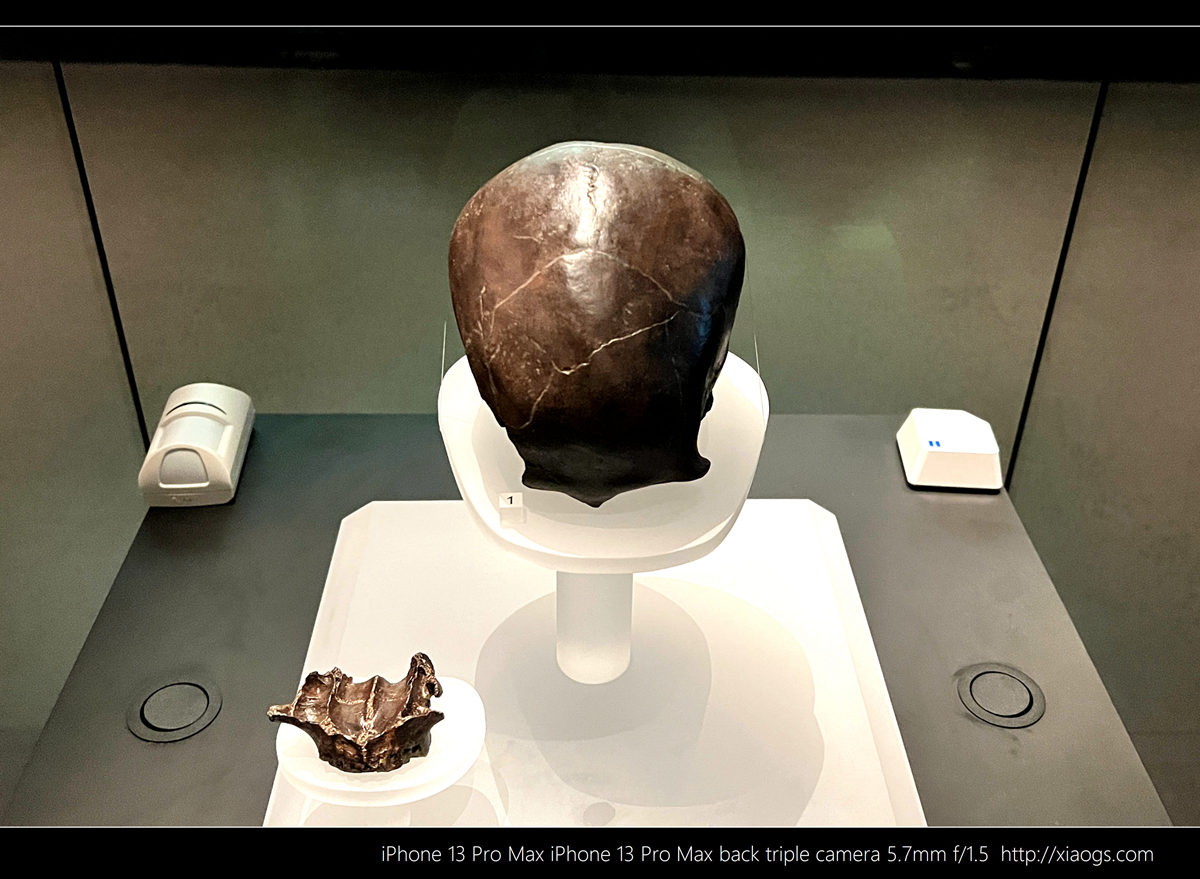

先看到的是资阳人头骨,这里是复制品,原件好像在北京。目前所确定的年代是距今约3.5万年,不算太早,但重要的是它被发现的时间,在1951年。它是新中国成立后,我国独立自主发现的第一块古人类头骨化石,社会意义是巨大的,随后便被写入了中小学课本。可惜当时有过反复,曾被错误认定为仅7000年历史,随后便从教材中删除了。

Read the rest of this entry

四川, 足迹, 摄影, 手机

四川省博物院,虽然是我国西南地区最大的博物馆,但名气一般,即使在四川,其知名度也不大高,更何况如今还有个三星堆的热点。即便人们觉得去广汉三星堆博物馆麻烦,成都也有金沙遗址博物馆可满足。

本想国庆长假时来,但因小伊更想去看大熊猫,所以错过。这次来四川赶上周末,便抽点时间来逛逛。

先秦时期的四川,无疑是长江上游地区的文明中心。我们常说的“巴蜀文化”便是在此地千年历史中形成的,包括以成都平原为中心的蜀国、以川东和重庆峡江地区为中心的巴国,同为中华文明“多元一体”的一部分。“秦并六国,自蜀始”,战国晚期,秦得巴蜀之地,然后大量移民开垦,再加上李冰父子的都江堰工程,让巴蜀成了秦国源源不断的财富花园,才有了秦统一中国的物质基础,巴蜀文化也渐渐融入了中华文明。

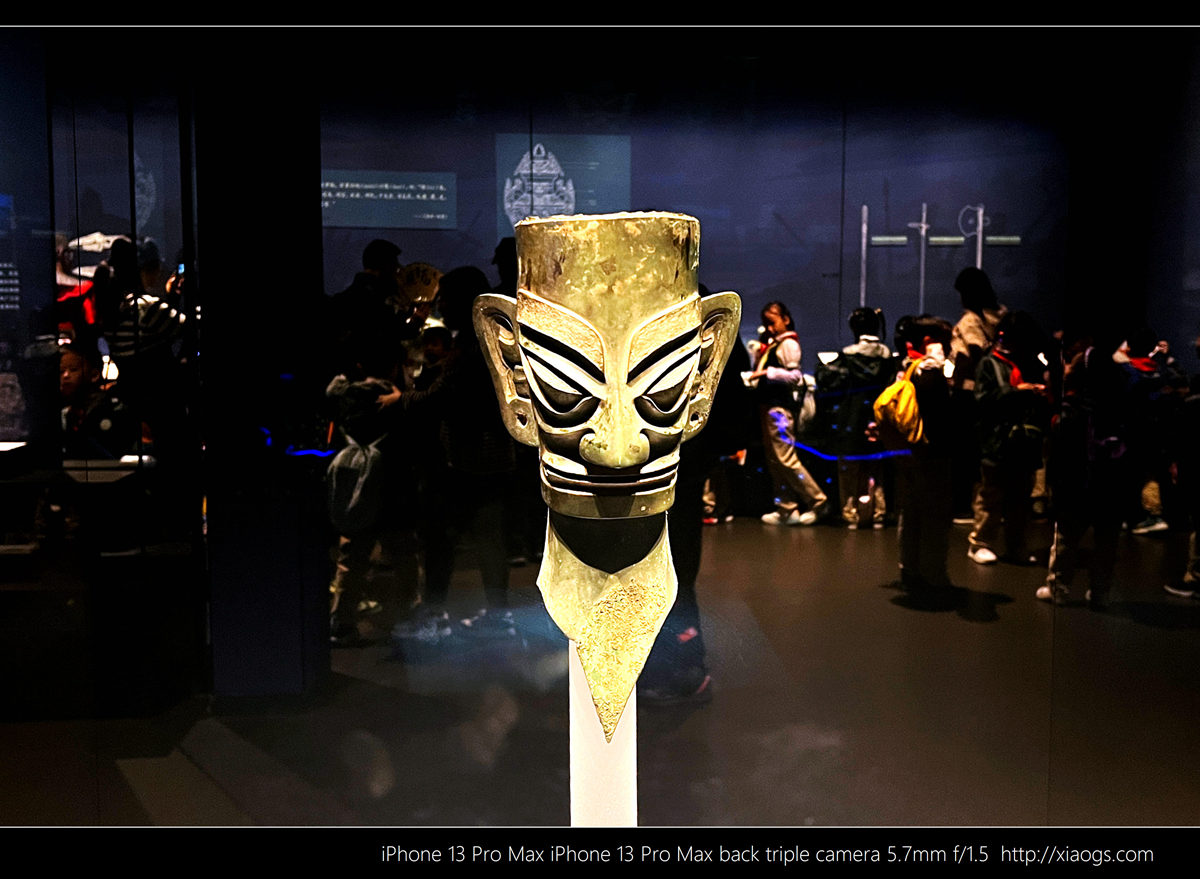

到四川,无疑重点在古蜀国,相传经过了蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明五个氏族统治,时间跨度基本从夏商周到春秋战国。其典型的代表是三星堆文化,特征鲜明、独树一帜,也是古蜀国最为辉煌的时期,影响度东至鄂西、西抵石棉、北达汉中、南接黔东。

所以,进入展览馆,首先映入眼帘的便是三星堆出土的铜面具。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 四川, 足迹

出差,先到宁波,然后再杭州。

在宁波偶然看到一幅吴冠中的画,这是个在艺术领域之外不是很被熟知的人。他的《狮子林》曾拍卖一个多亿,而《周庄》卖了两个多亿,曾经的首富王健林收藏了70多幅他的作品。除了惊人的市场价格,他更大的贡献其实是让中国人看懂了抽象画,也让世界更懂了中国画。

白墙黛瓦,小桥流水,他的江南系列笔墨简练而不多,又有些抽象。这个风格源于上个世纪,当时抽象主义席卷全球,中国艺术界的很多人也都在思考:中国画怎么和抽象主义结合,中西结合的问题困扰了很多人。吴冠中曾在法国学习,后回国师从潘天寿。他有次在江南写生,看着水乡密密麻麻的屋子和窗户,察觉到了图形之间高低大小的关系,很像梵高和毕加索之类的表达,就类似于一个音乐家在杂乱无章的声音中察觉到了节拍和起伏,从此便有了灵感。

于是他开始使用抽象主义方式作画,画中国的各种山水和意境,尤其以江南水乡为主,大多看起来就是看似杂乱的条线和色块,既有西方的抽象感,又有中国的意境感,所以在国际上很受欢迎,可不论多么抽象、多么杂乱,只要我们一眼看去,仍知道这是中国的,那是我们根深蒂固的独有的国画意境。

江浙一带很多的餐馆和酒店都喜欢挂一幅吴冠中的作品。当然,考虑到顾客感受,大多不是挂那种特别抽象的。这是他的《江南》。

Read the rest of this entry

摄影, 手机, 浙江, 足迹

出差,先到郑州、商丘,然后奔南京。

天命玄鸟,降而生商,其地便是在今之商丘。商汤出生于此,带领商部落推翻夏,建立商朝后,国都商丘。几百年后,周朝建立,封纣王之兄微子启于故都商丘,并建立宋国,以奉商朝祭祀。这慢慢成了以后中国诸多王朝所遵守的规矩,不对前任赶尽杀绝,也是给自己的后代留条活路。再其后,赵匡胤建国,因其任节度使的地方在商丘,故国家也取名为“宋”。

出差的时候,电影《长安三万里》正火,梁园在电影里被提起了多次,也在商丘。早在西汉,汉文帝之子梁孝王刘武,被封商丘,并建立梁国,在此建了规模宏大的花园,即“梁园”。七国之乱时,刘武能守住底线,并协助汉廷成功平叛,所获殊荣不少。其好揽才,又大兴土木宫苑,所以一时文人聚集于此,盛况空前。

到唐代,很多大文豪也到过此处,李白更是在此住了十多年,并留下了《梁园吟》:梁王宫阙今安在,枚马先归不相待。“枚”是枚乘,“马”是司马相如,司马相如当年恋恋不舍的离开之时,还留下了“梁园虽好,不是久恋之家”之句。

到商丘时间很短,中午在日月湖边吃饭。

Read the rest of this entry

摄影, 河南, 手机, 江苏, 足迹