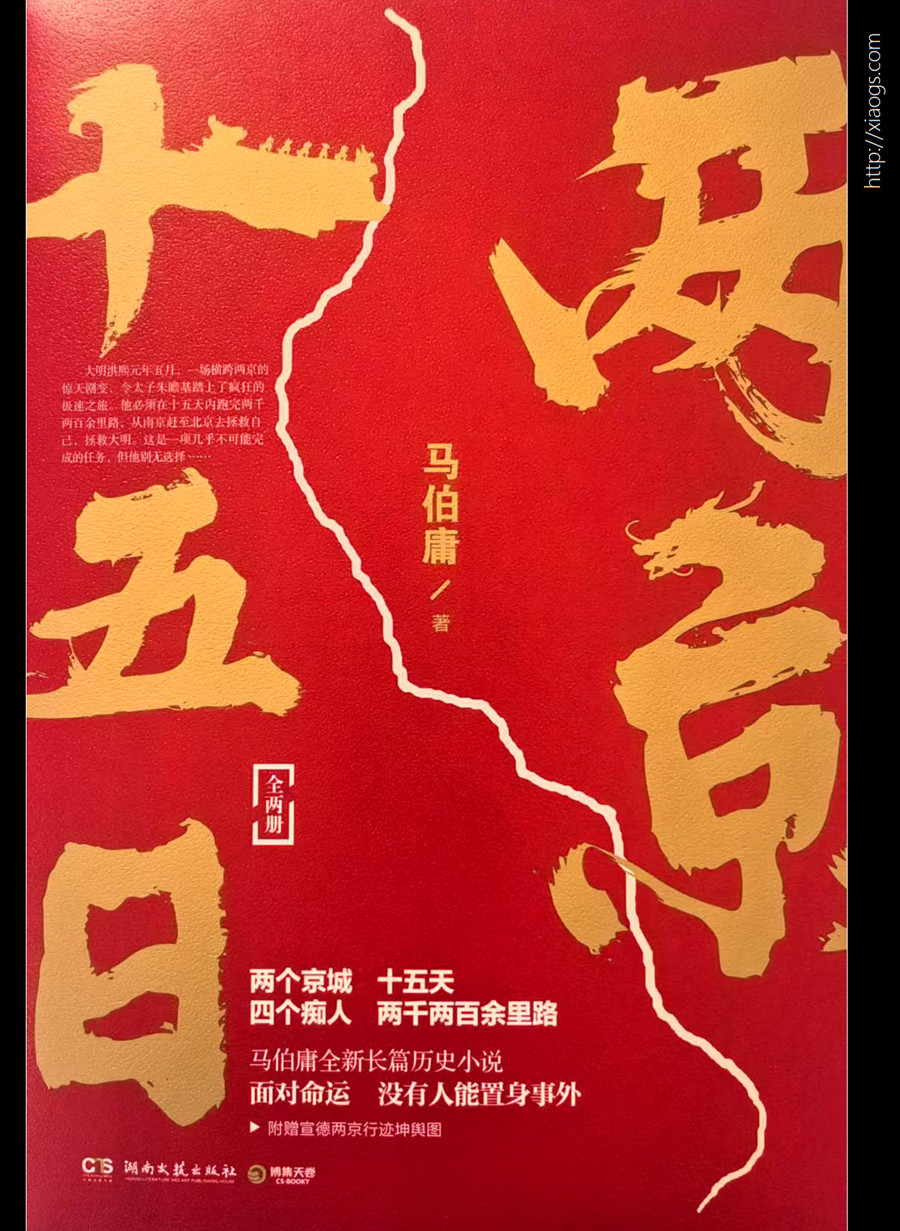

因为今年刚去过淮安,相对彻底地了解了一下漕运知识,然后碰到了这本书。知识没有一遍记住的,都是靠彼此关联来扎实记忆的,里面关于漕运的细节和对社会民生的影响很吸引人,尤其发生于运河上的故事,对于我这种在运河边长大的人来说,有种亲切感。好像这几年读了不少马伯庸的书,而且还都是购买实体书表示支持。在最近读完的这几本里,《两京十五日》是他写的比较好的,比刚读完的《桃花源没事儿》、《三国配角演义》都要好些。

进京四人团的组成不错,一个由市井浪荡之徒到寻找自我觉醒的男主,一个由纨绔软弱子弟到尝遍苍生冷暖的太子,一个由老死基层无望到初登历史舞台的官吏,大家各自在这十五日内蜕变和成长了许多,唯一没有改变的大抵就是算无遗策而又孤独坚定的苏荆溪。

整本书的前90%都不错,除了结尾。感觉马伯庸让苏荆溪背负一个这么高层次的复仇因果,似乎有点强行拔高本书的立意了。一个这么多年都困在为闺蜜复仇的情绪里的人,大抵是不会为了殉葬制度而冒死去挑战皇权的,一个是基于个人仇恨的算计,一个是基于侠之大义的筹谋,本就不是一类人的想法。结果搞的女主像恐怖分子似的,非要一把大火烧了长陵。

马伯庸写男人的事情很在行,一旦有了女子介入,或者有个情感戏,那基本就是尬写了。他的小说里,都不适合加入女主,不过这些年他明显在向着影视剧本的方向写小说,有个女主才能拍戏。看完这本书的时候看到新闻,电视剧已经开拍,成毅饰演朱瞻基,林更新饰演吴定缘,苏荆溪由姜珮瑶饰演。

整个故事虚实相合,正史的记载,就是一段话:“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧”。吴定缘和苏荆溪自然是虚,但太子和于谦为实,白莲教为实,这一路漕运相关的细节和依附漕运的苍生为实,实的部分更为出彩。

但也有沉重。于谦“社稷为重,君为轻”之语,将在土木堡之变时响彻中华大地。因为他在皇帝被俘后,不仅拒绝南迁首都、力主抗战,还拒绝了瓦剌以明英宗的要挟,护住了北京。这种稍有不慎就丢九族的事情,是他在权衡社稷和君的轻重后的坚定选择。击退敌军后被封少保,那是他的高光时刻,而那时朱瞻基已驾崩十几年。不论被俘虏的明英宗朱祁镇,还是旧帝被俘后立的新帝明代宗朱祁钰,都是本书主角朱瞻基的儿子。后来,明英宗被瓦剌放回,几年后朱祁钰病重,朱祁镇复辟,再次登基后杀了于谦,史书记载:天下冤之。讽刺的是,妃嫔殉葬制度恰是朱祁镇下诏废除的,朱瞻基可没废除。

还是建议一读。

no comment untill now