李白号“诗仙”,追求个体的解放和超脱,是最符合盛唐气象的浪漫主义,杜甫号“诗圣”,渗透着家国的情怀与仁爱,是最符合儒家思想的人文之道。关于谁的诗更胜一筹的争议,自古有之。不过李白出名早,在他们生活的时代,李白的光环是杜甫难以企及的,大唐盛世的辞章本该是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,而这等豪迈只有李白才有。更何况,谁愿意听杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”来扫兴呢?

但安史之乱后,到了唐中晚期,杜甫的现实主义精神开始得到韩愈、元稹、白居易等人的推崇,尤其宋朝理学兴起之后,杜甫忠君爱国的形象更加强化,甚至被奉为道德楷模,直至如今。毕竟李白还有着投靠永王的政治污点,何况他还是个不服管教的放荡不羁形象,哪个统治者都不愿意去宣传他,让世人以他为榜样?

所以,历史上杜甫长期排在李白之上,因为国人评价诗才,还有两个因素要考虑,一是当下所处时代的价值取向,二是诗人一生行为的道德审视。只不过如今社会富足,安居乐业,人们对于个体价值的追求远高于其他诉求,而杜甫苦大仇深的忧国忧民形象在很多场合又开始变得不相时宜。而李白的作品更符合当下人们的心境,也适合旅游时发朋友圈,或给抖音配个文案,至于他站队永王还是肃宗,到如今早已没了对错之分。

古人云,李若星悬日揭,照耀太虚,杜若地负海涵,包罗万汇。简单说,便是双峰并峙,各有千秋。

杜甫诗几乎妇孺皆知,但把这些诗和杜甫联系起来不容易,我们往往只记得诗句而忘了作者。花了一天时间,选了十首我最喜欢的:

被誉为“古今七律第一”的《登高》:风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回,无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台,艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

经典战后诗《春望》:国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金,白头搔更短,浑欲不胜簪。

怀古抒情的《蜀相》:丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森,映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心,出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

博爱忧民的《茅屋为秋风所破歌》:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

年轻时豪迈的《望岳》:岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

难得的喜悦《春夜喜雨》:好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明,晓看红湿处,花重锦官城。

日常名篇《绝句》:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

感伤落寞的《江南逢李龟年》:岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻,正是江南好风景,落花时节又逢君。

新乐府开创作品《兵车行》:君不见,青海头,古来白骨无人收,新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

有名句但记不住名字很长的《自京赴奉先县咏怀五百字》:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

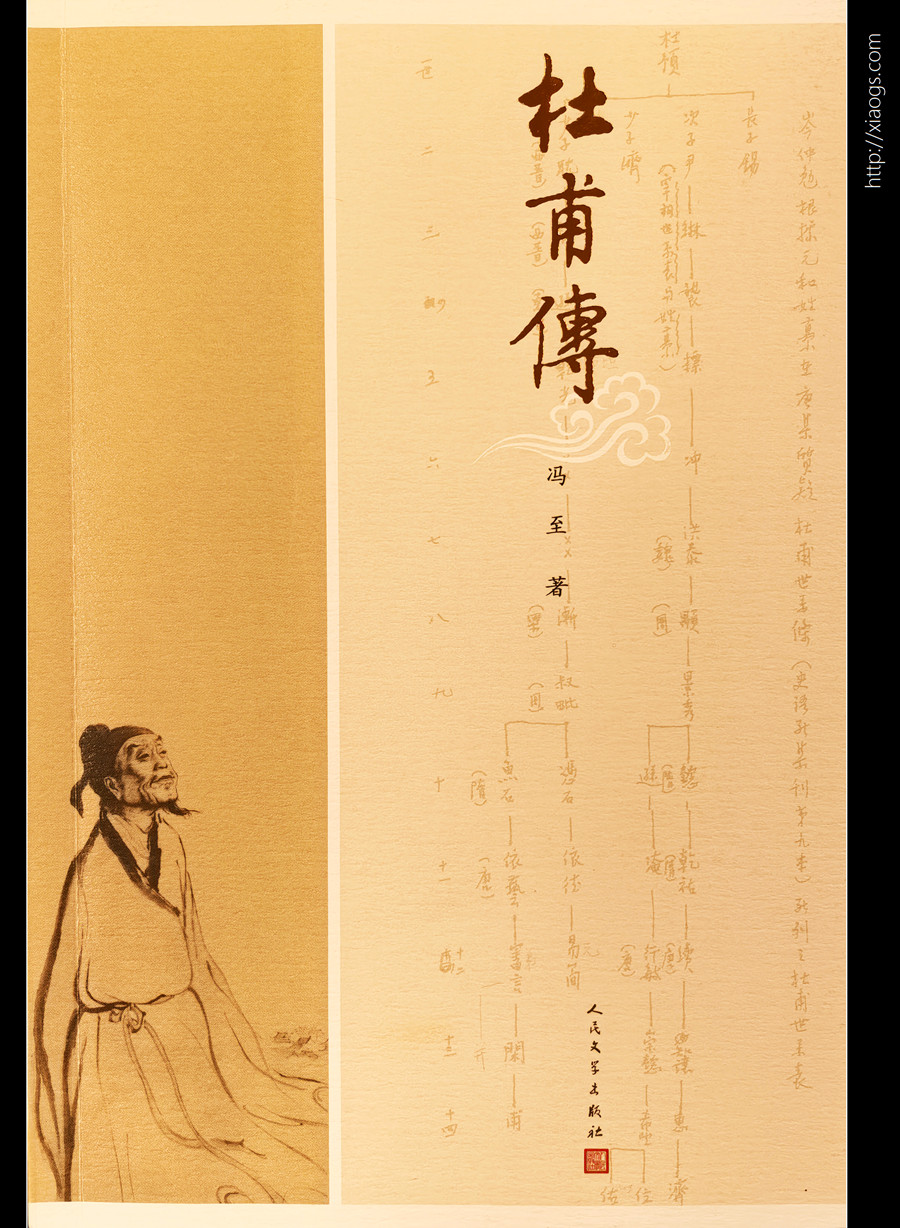

回到这本书上,它最初发表在报纸上,然后成书于1952年,已经有70多年历史。

作者冯至,1927年毕业于北京大学,曾任人民文学出版社副总编辑,还是瑞典皇家科学院外籍院士。措辞带着年代感,描述和事例也很谨慎,权威性有保障。但更多篇幅在其诗词,而和杜甫相关的生活、经历反而太单薄,读完之后只知杜甫处世之道,而不晓其一生所事。适合当教育片,是个说明文或者论文,缺乏故事性,所以读感不佳。

no comment untill now